- Бисерное рукоделие: вышиваем православные иконы

- Нитки

- Закрепление нити

- Готовая канва-схема

- Пяльцы: квадратная или прямоугольная рамка

- Бисер

- Карта цветов

- Процесс работы

- Режим труда и отдыха

- Оформление готовой иконы

- Грех ли — вышивать иконы?

- Взять благословение

- Богоугодное дело или профанация?

- Отличить настоящее искусство от китча

- Сначала – учиться

- Для дома – ничего страшного

- Лучше делать хорошее, чем запрещать плохое

Бисерное рукоделие: вышиваем православные иконы

Искусство создания изделий из бисера пришло к нам из глубины веков. Древние сарматы, скифы и славяне украшали бисерной вышивкой одежду, обувь и предметы женского туалета. В Киевской Руси IX–XII веков дети и женщины также носили украшения из разноцветных стеклянных бус. Для изготовления церковных облачений и утвари, различных предметов для знати рукодельницы, начиная с XV века начали широко использовать бисер из венецианского стекла в сочетании с драгоценными, полудрагоценными камнями и речным жемчугом. В наше время искусство изготовления изделий из бисера обрело новую жизнь, особенно популярным стало вышивание икон бисером.

Как и любое мастерство, вышивание бисером требует определенных знаний, умений и навыков. Чтобы работа приносила радость и не была тяжёлым и мучительным занятием, следует соблюдать рад правил и рекомендаций опытных вышивальщиц. Для начала необходимо взять благословение духовника или приходского священника на труд и подготовить рабочее пространство. Тот, кто занимается рукоделием, знает, что для создания любого изделия нужны хорошие приспособления. Их следует выбирать тщательно и с пониманием, ухаживать за ними, тогда они послужат вам долго и надёжно. Для начала надо приобрести необходимый набор инструментов. В него входят: бисер разных цветов, нить и нитевдеватель, лупа, линейка, лампа для подсвечивания, несколько специальных иголок для бисера (они должны быть тонкими и острыми), рамка, канва с готовым рисунком, острые ножницы, палетка для бисера (продаётся в магазинах для рукоделия) или баночки с хорошими крышками (обязательно с низкими краями, чтобы можно было легко взять бисеринку на иглу). Удобнее всего для хранения брать стеклянные баночки с крышками (можно от детского питания). Не советую смешивать бисер в одной крышечке в процессе вышивания: неопытной рукодельнице очень легко перепутать цвета и даже одна бисеринка неверного цвета может испортить всю работу, а распарывать – кропотливый и лишний труд. Начинающим рукодельницам лучше приобрести в магазине готовый набор для вышивания, в него входят канва, набор бисера, игла, инструкция по выполнению работы, нитки, а иногда и рамка.

Нитки

Начинающим мастерицам лучше купить специальную нить для вышивания бисером или взять тонкие синтетические нитки белого цвета. Хлопковые нитки брать не стоит: они чаще, чем синтетические путаются, доставляя массу неудобств. Лучше брать специальную нить для бисера, она продаётся в магазинах рукоделия или нить из полиэфира, которую перед работой следует навощить, пропустив через восковую свечу, чтобы она не путалась, легко вошла в игольное ушко и стала прочнее. Мононитью, похожей на прозрачную леску, лучше не вышивать, поскольку в процессе натяжения на багет и со временем, она может неожиданно лопнуть, испортив вышивку. Чтобы нитки не путались, а настроение не портилось от появления на нитке многочисленных ненужных узелков, не стоит вышивать нитью длиннее 45–50 сантиметров. Если вышивка однотонная, цвет нити подбирается в соответствии с цветом ткани или бусин, но можно использовать и белую нить. Вышивают, как правило, в одну нить.

Закрепление нити

Закрепление нити – очень важный этап работы. Чтобы бисеринки при натяжении на рамку в багетной мастерской не потерялись, необходимо строго следить за закреплением нити. Переда началом работы на изнанке завязывают узелок, а затем выводят нить в левый нижний угол, нанизывают бисеринку и вводят иглу правый верхний угол. Таким образом, получается шов полукрест или монастырский.

Так выглядит шов «полукрест»

Набирая бисеринки на нить, следует оставить конец 5 – 6 сантиметров, который потом два раза продевается с изнанки под вертикальные столбики вышивки и после завязывания узелка, обрезается.

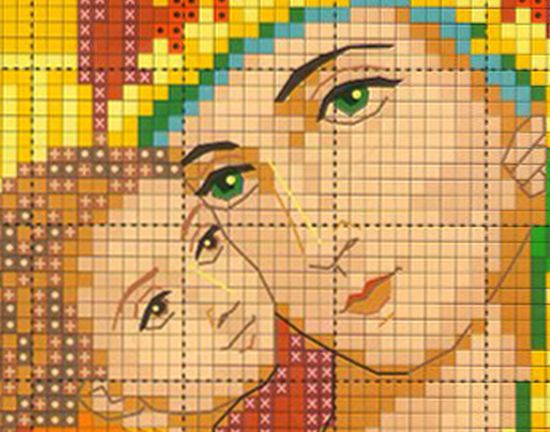

Готовая канва-схема

Канва – это специально предназначенная для вышивки ткань из льна или хлопка.

Для начала лучше взять небольшую по размеру канву в наборе с бисером: во-первых, не будет больших сложностей при подборе бисера разных цветов, а, во-вторых, работа будет готова пораньше, если она срочная, к примеру. Таким образом, можно сэкономить время на подборе бисера. Из опыта отмечу, что часто бывает сложно в одном магазине найти подходящий по цвету и размеру бисер. Величина клеток канвы должна соответствовать размеру бисера. Начинающим не стоит покупать канву с палитрой цветов больше десяти, что может усложнить работу.

Пяльцы: квадратная или прямоугольная рамка

Примерно так выглядят пяльцы. Но можно использовать и более простой вариант

Опытные вышивальщицы могут вышивать без пялец, а начинающим можно купить специальную рамку в магазинах для рукоделия(её форма зависит от размеров канвы), а можно попросить кого-то из близких мужчин сделать из реечек несколько рамок нужного размера. На самодельную рамку натягивают и закрепляют канву с помощью канцелярских кнопок. Рамка также продается и в наборах для вышивания.

Бисер

Лучше всего брать бисер чешского производства или японский: он долговечный и откалиброванный, то есть одинакового цвета и размера. Вышивая таким бисером, можно передать в иконе множество разных полутонов, что сделает образ более ярким и живым. Он бывает двух видов: керамический и стеклянный. Такой бисер дороже китайского, но в последнем много бракованных бисеринок (разный размер, иногда отсутствуют отверстие для нити, цвет и блеск может быть неоднородным и др.), так что в процессе вышивки такой низкокачественный бисер может лечь на канву неровно и икона утратит часть своей красоты. К тому же со временем китайский бисер на иконе может утратить яркость цвета. Для вышивания икон современные мастера рекомендуют использовать ювелирный бисер. Он маленького размера и стоит дороже (его делают из искусственного жемчуга и полудрагоценных камней), он высокого качества и имеет стойкое покрытие цветом изнутри бисеринки, ровно ложится, ярко блестит, со временем не утрачивает свой цвет и не подвергается деформации. Чтобы вышивка смотрелась аккуратно, необходим бисер одного размера, но он не должен быть больше «окна» канвы.

Стоит учесть при самостоятельном подбое бисера и его количество: в 1 грамме содержится около 50 бисеринок, а можно и просчитать по канве необходимое количество. Из опыта отмечу: не покупайте мало бисера. Лучше возьмите в запас, чем потом будете искать (а можете и вовсе не найти) по всему городу бисер подходящего цвета, если не хватит совсем немного. Оставшийся бисер можно использовать для другой вышивки. Надо помнить: если вы вышиваете по цветному, а не белому полю полупрозрачным или прозрачным бисером, то оттенок бисера будет тёмнее в сочетании с цветом канвы.

Карта цветов

На каждой канве сбоку или внизу нарисована карта цветов, которые следует использовать в процессе вышивания для создания однородного по цвету полотна. Если вы сомневаетесь, что подберете цвета правильно, лучше купить для начала готовый набор для вышивания бисером: хотя он и дороже, зато не будет проблем с цветом.

Процесс работы

Перед началом работы следует тщательно вымыть руки с мылом во избежание загрязнения канвы и ниток. Стол, на котором будете работать, надо застелить белой ворсистой тканью, чтобы она задерживала падающие с иглы бусинки (чаще всего это происходит у начинающих). Вначале перед работой лучше потренироваться нашивать бусинки на небольшом кусочке канвы. Следует помнить: чтобы не уставали руки при вышивании правая (рабочая у левшей наоборот, левая) рука, которой вы будете нашивать бисер на канву и выводить иглу наизнанку, должна быть вверху, а левая внизу: ей вы будете выводить нить на лицевую сторону. Вышивать надо рядами в одном направлении, а не отдельными «островками»: так икона получится монолитной. Нитку следует немного подтягивать на себя, но не перетягивать, так как в багетной мастерской могут возникнуть трудности с натяжением на рамку: ее могут не растянуть. Бисер нашивается горизонтальными рядами в вертикальном направлении или техникой косых стежков полукрест: закрепив нить узелком на изнанке, выводят иглу из левого нижней точки в правую верхнюю под углом 45 градусов, стараясь не менять угол наклона. Первый и последний ряды и бусинки следует прошить два раза (двойной стежок или крест), чтобы вышивка не имела перекосов. Первый ряд вышиваем слева направо, а второй наоборот, справа налево: так чередуем ряды. Мирянам не разрешено вышивать лик святого, это делают монахи в золотошвейных мастерских с особого благоловения. Ризу святых лучше всего вышивать перламутровым бисером, а фон иконы – матовым.

Простой гобеленовый (косой или европейский) шов – это полукрест без пересекающегося стежка. Стежки нужно выполнять в промежутке не более 1 миллиметра друг от друга, так, чтобы не оставалось пустого пространства между бусинками и не располагать бусины слишком близко, чтобы они не коробили полотно. На изнаночной стороне должен получиться ровный ряд вертикальных стежков-столбиков.

Режим труда и отдыха

Чтобы не потерять зрение и не испортить осанку при работе, надо каждые двадцать минут делать гимнастику для глаз и шеи. При вышивании необходимо хорошее освещение, лучше пользоваться хорошей яркой настольной лампой или дневным освещением, а спина должна иметь прочную опору.

Оформление готовой иконы

После завершения вышивки не следует стирать и гладить канву, так как бисер может потерять цвет и деформироваться. Если на канве есть видимые загрязнения, лучше аккуратно протереть ее ваткой, смоченной в нашатырном спирте. Чтобы работа радовала глаз, лучше для оформления вышитой канвы в рамку отдать её хорошему мастеру в багетную мастерскую и оформить рамку в сходной с иконой цветовой гамме. Дурным тоном считается дарить икону без рамки и освещения в Церкви: в надежде сэкономить на расходах, вы можете испортить впечатление от подаренной работы, к тому же в рамке ваша вышивка засияет новыми красками. Небольшую по размеру канву лучше оформить в большую двойную рамку, стекло в рамке лучше подобрать антибликовое. Самые красивые и долговечные рамки – деревянные, хотя они и дорого стоят.

Вы познакомились с основными секретами и приёмами бисерного рукоделия. Надеемся, что данная статья поможет вам вышить своими руками икону для себя и ваших близких. Не стоит бояться сделать первый стежок и расстраиваться в случае неудачи, ведь опыт и мастерство приходят со временем. Залог успеха – это крепкая вера в свои способности.

Грех ли — вышивать иконы?

Взять благословение

Протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, декан факультета Церковных художеств ПСТГУ:

Я ничего плохого не вижу в том, что рукодельница вышивает иконный образ, если в этом нет никакого дурного умысла.

Протоиерей Александр Салтыков

Но думаю, что она при этом должна получить на свою работу благословение священника. Если хорошо получается работа – то и пусть себе делает рукодельница вышивку.

Может быть, эта вышивка станет первым шагом к тому, что мастерица решит больше узнать о церковном искусстве, об иконе и об образе, на ней изображенном, затем и об иконографии. Может быть, захочет – и это главное – углубиться в духовную жизнь.

А ошибки – кто их не допускает?

Другое дело, что при продаже иконных образцов для вышивки все-таки нужно придерживаться благочестия и ставить их отдельно от «общей продукции», тем более рядом не должно находиться никаких непристойностей.

То есть нужна цензура, но умеренная, разумная, не полицейская, не так, чтобы «забрать и не пущать».

Богоугодное дело или профанация?

Ирина Языкова, кандидат искусствоведения

В последнее время стало модным занятием вышивать иконы. Кто вышивает крестиком, кто гладью, кто бисером, иные украшают стеклярусом, стразами и прочее. Но все это рукоделие к церковной традиции имеет весьма косвенное отношение.

В истории церковного искусства, конечно, известны примеры шитых икон, великолепные образцы древнерусского шитья хранятся в Государственном Историческом музее, Третьяковской галерее, Русском и других музеях. Но древнерусское шитье – не совсем вышивка. И дело тут не только в технике. А в подходе, назначении, глубинном смысле.

Шитье всегда довольно широко использовалось в церковном обиходе, но при этом шитых икон было не так уж много. Иконы все-таки большей частью писали на досках. А шитыми делали плащаницы, пелены, воздухи, покровцы, хоругви, шитьем украшали облачения священства и т.д., то есть, все это были вещи, связанные с богослужением.

Чаще всего рисунок создавали иконописцы-знаменщики, как правило, мужчины, а вышивали по этому рисунку женщины. Этим занимались монахини или высокопоставленные мирянки: княгини, княжеские и боярские дочери. Причем сюжеты, особенно плащаниц, были глубоко продуманы богословски и литургически, и в этом всегда принимало участие образованное духовенство.

При таком подходе шитье никак невозможно назвать женским рукоделием. Хотя и такой жанр процветал в Древней Руси, но рукоделие обслуживало бытовые потребности, и древнерусские вышивальщицы доходили до большой виртуозности: вышитые сорочки, сарафаны, полушалки, платки, скатерти, полотенца, белье и проч. поражают тонкостью работы, вкусом, самобытностью. Народное рукоделие было в большой чести и высоко ценилось.

Но народная вышивка и церковное шитье существовали параллельно, потому что для вышивки требовались только материал, фантазия да умелые руки мастерицы, а для шитья – знание канонов, иконографии, владение сложнейшей техникой золотного, лицевого и прочего шитья, да к тому же не просто благословение, но контроль Церкви, потому что шитые вещи делались для храмового употребления.

В древности никому не пришло бы в голову повесить в храме вышитую икону, да и в домашнем обиходе их практически не было. К иконе как к священному образу относились в высшей степени серьезно. Со времен VII Вселенского собора утвердилось понятие, что икона должна быть сделана из прочного материала. Даже бумажные иконные изображения появились не ранее конца XVII века, а в массовое употребление вошли в XIX веке.

Но даже в Синодальный период, когда многие каноны церковного искусства были в забвении, никто не смешивал бытовую вышивку и создание иконы как священного образа. Да и взяться за создание иконы без благословения никто бы не посмел. Религиозная культура тогда была все же на определенной высоте.

Вышивальный бум в наше время связан с современной массовой культурой, которая не знает границ между сакральным и профанным. С одной стороны, человек хочет приобщиться к духовности, с другой – он не желает входить в нее глубоко, познавать каноны и смысл традиции, а приспосабливает под себя.

Казалось бы: что плохого в том, что некая раба Божия вышивает священный образ крестиком, а потом приносит освятить в церковь, и он будет висеть в ее комнате? Действительно, вроде ничего плохого нет. Вполне богоугодное занятие, подвигающее, как минимум, во время вышивания на благочестивые размышления. Но это на первый взгляд.

Если мы посмотрим на подобные изделия, как правило, они весьма невысоки по своему качеству. Обычно вышиты они по тем трафаретам, которые продаются в магазинах (церковных и светских, тут уж коммерция постаралась!), а эти трафареты сами по себе уже являются профанацией священного образа.

Плохие по рисунку, аляповатые по цвету, совершенно безвкусные, к тому же часто с ошибками в надписании и символике. А иная мастерица еще добавит что-то от себя. И выходит такой «шедевр», который очень трудно назвать иконой, священным образом. Словом, все это не более чем профанация.

Мне могут возразить. Во-первых, такие иконы освящают в храмах. Во-вторых, как правило, они вышиваются для себя, а не для храма. Да, освящают, к сожалению. У нас вообще освящение икон превратилось в некий формально-магический акт.

Любое изображение могут принести, и священник освятит, после чего оно якобы становится священным изображением. Но это не так. Чин освящения как раз и был введен в Церкви в конце XVII века, когда производство икон стало выходить из-под церковного контроля и превращалось в рыночное производство. И чтобы дать людям подлинные ориентиры, отсеять плохие, неумелые, неканоничные образы, был введен этот чин.

И священник вовсе не обязан освящать любое изображение, но лишь такое, которое отвечает канонам Церкви. Даже если эта икона для дома. Плохая икона после освящения вовсе не станет хорошей. А плохой образ сродни богохульству.

И второе. Если кто-то вышивает икону для себя, пусть ее и не выносит из дома, никому не показывает, любуется своим рукоделием сам. Но ведь хочется показать: вот я вышила не просто цветочек, а икону, посмотрите, какая я духовная! И тогда эта икона не во славу Божию, а во славу человеческую, а это грех гордыни.

Все это происходит от нашей низкой духовной культуры. Нам не хватает церковного просвещения, элементарной катехизации, подлинного воцерковления. А без этого Церковь нас не исцелит, не исправит, не преобразит. Напротив, мы ее обмирщаем, опускаем, вносим в нее массовую культуру, пытаемся устроиться в ней поудобней, а порой и переделать под себя. Но тогда причем тут Христос?

Отличить настоящее искусство от китча

Священник Андрей Давыдов, настоятель Никольского и Христорождественского храмов (Суздаль), иконописец

Искусство бывает разное. Оно необязательно строится на знании канонов, выработанных в столичных академиях. Но это всегда «искусство», то есть мастерство, которое приходит только с упорным трудом в данной области.

Священник Андрей Давыдов

Есть искусство Майя или аборигенов Австралии, которое называют «наивным» или «примитивным». Несмотря на то, что оно не основано на более привычных европейскому человеку мерках «классического» искусства, мы видим, что за работой этих «примитивных» мастеров стоит много труда, знания своей традиции, «школы» и профессионализма.

Сюда же входит и качество долговечности. Пройдя длительное обучение и приложив большие старания, и мастер и заказчик хотят, чтобы изделие существовало долго. Это изделие должно быть нужным настолько, что люди будут готовы тратить время и силы на обучение и работу.

Со священными изображениями еще труднее. Человек, желающий написать красками, вышить нитками или вырезать в дереве иконный образ, к которому можно будет обращаться с молитвой, помимо иконописных канонов и профессионального мастерства («Проклят всяк творяй дело Господне с небрежением»(Иер. 48,10)) должен иметь хорошее практическое знание о том, что такое молитва.

Это должен быть глубоко верующий человек, и только тогда он сможет вложить в изделие содержание своей веры. У неверующего человека не получится молитвенный образ, так как он не имеет глубокого личного молитвенного опыта, то есть не знает основного назначения иконы.

Если мы будем подходить к изделиям церковного искусства с такими высокими мерками, мы легко сможем отличить настоящее от фальшивки и искусство от безвкусицы и китча.

Сначала – учиться

Протоиерей Николай Чернышев, клирик храма Святителя Николая в Кленниках, иконописец, член Патриаршей искусствоведческой комиссии, доцент кафедры иконописания ПСТГУ, руководитель мастерской

Разбирая вопрос о товарах, продающихся в современных сувенирных лавках, отделах для рукоделия, нужно честно отдавать себе отчет, что именно там продается и для чего.

Протоиерей Николай Чернышев

А если там продаются иконные изображения – не следует забывать цель и предназначение иконы. Сегодня это предназначение как литургического образа очень часто размывается и забывается, превращается во что-то иное, иногда – противоположное.

Но я подчеркиваю еще раз: икона – образ литургический, предназначенный для молитвы, для того чтобы человек, предстоящий перед образом, созерцал бы то, о чем молится Церковь, о том празднике, который совершается в конкретный день, о том святом, который вспоминается сегодня, или не обязательно сегодня.

Конечно, у иконы есть и миссионерская цель – нести через иконный образ тем, кто пока что не знает Христа, Благую весть о спасении мира Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому икона существовала и существует не только в храмах. Но только не нужно забывать об этой цели.

Церковный образ может быть в других местах, но только при условии, что он – благовествует, а не используется в коммерческих целях. Потому очень важно спросить себя тем, кто занимается производством (в том числе и вышивкой), распространением, продажей иконных образов в различных вариантах: а для чего я это делаю?

Все-таки не стоит через святыню реализовывать нечестные коммерческие цели. Так же, как не стоит через святыню заниматься самовыражением.

И уж тем более нельзя смешивать в кучу святые образы, идиллические пейзажи, зайчиков, политических лидеров или непристойных женщин, а ведь именно так делают те, кто продает всевозможные «наборы для вышивок», предлагая рукодельницам все вышеперечисленное и не только на выбор.

Это – кощунство, насмешка над образом. Это говорит о состоянии нашего общества – и о тех, кто продает и о тех, кто покупает. И заставляет задуматься о состоянии общества в целом: осталось ли что-то святое для народа, как он относится к тому, что для него свято?

Если рукодельница хочет создать святой образ, ей надо учиться искусству иконописания, искусству вышивания образа. И в древности рукодельницы вышивали их, но – благоговейно, с молитвой, имея профессиональные навыки, которые приобретаются годами и десятилетиями. А не так: «Вышью я, пожалуй, икону, потому что мне так захотелось».

Как правило, в итоге получается что-то смешное, кукольное, ненастоящее: кукольные лица, с губками-бантиками и накрашенными щечками изображения. Ведь зачастую их создают люди, не знающие, что такое икона, не стремящиеся к ее изучению, к постижению Священного Писания, не знающие, чему должна служить икона, не отличающие икону от сувенира и не понимающие, как именно создается настоящая икона.

Для дома – ничего страшного

Александр Лавданский, иконописец

Меня коробит, что образцы для вышивания икон можно купить среди прочего, далекого от иконы, а часто даже от просто благочестия. Потому что икона – это святыня. Ну, если уж совсем не удается не продавать образцы, почему бы не выставить их совсем отдельно?

А тот факт, что икону тиражируют в какой-то другой технике и не очень профессионально – меня это не смущает. Крестиком, гладью вышивает рукодельница, как умеет – ничего в этом плохого не вижу. Лишь бы было минимальное понимание того, что это не просто изображение, а прикосновение к литургическому искусству.

Бывает, что не получилось у человека узнать получше, что такое икона, поглубже вникнуть в традицию. Но Господь приветствует устремления человека.

Наверное, ошибки здесь возможны, но все зависит от конкретного случая. Бывают вредные ошибки, то есть неправильности с богословской точки зрения. Например, ни разу не читав Евангелия, человек начинает изображать Рождество Христово. Но надо сказать, что в молодости я и сам этим грешил. Уже потом я увидел, что допустил серьезные ошибки.

А могут быть вещи не важные, например, касающиеся эстетики: допустим, слащавость в изображении. Это, конечно, плохо, но не столь серьезно, как первые варианты.

А в целом – не страшно, если рукодельница вышьет, как может, икону, повесит на стену дома. Другое дело, если она принесет ее в храм и какой-нибудь непонимающий батюшка выставит ее для всеобщего поклонения… Этого, понятно, не стоит делать.

Лучше делать хорошее, чем запрещать плохое

Александр Соколов, иконописец

Я люблю цитировать Председателя Мао, который сказал, что пусть цветут сто цветов.

Дурна или нет самодеятельная вышитая икона – нужно смотреть в каждом отдельном случае. Но ничего предпринимать не нужно.

В современном мире церковное искусство – «элитарное». И потому оно находится как бы в стороне от «основной жизни»…

Но все равно, что в этом такого, если какая-нибудь дама месяц назад вышила пейзаж, а вот сегодня решила вышить икону?

Меня больше возмущает не то, что какая-то тетя вышивает крестиком, а то, что, например, у Европы новое лицо – бородатая женщина. И что, я буду выступать против бородатой женщины? Отвернусь просто.

Лично свою задачу я вижу в том, чтобы создавать что-то качественное, настоящее, а не в том, чтобы бороться против чего-то. Как при воспитании детей – мы не можем отвадить их от каких-то дурных привычек или привить им хороший вкус, запрещая пробовать всякую гадость. Мы должны давать им что-то хорошее, после чего они не захотят употреблять низкопробную массовую продукцию.