- Мир стройки — строительный портал

- Башкирский орнамент: фото и описание, особенности узора и традиционные элементы

- Что это?

- История

- Особенности башкирского узора

- Цветовые предпочтения

- Центральное символическое значение

- Любопытные элементы узора

- Применение в прикладном искусстве

- Орнаментальные комплексы

- Особенности башкирской вышивки

- Вязание шалей

- Хранительницы народного искусства

- Этнография

Мир стройки — строительный портал

ВЫШИВКА — ВЫШИВКА, вид традиц. декоративно-прикладного искусства башкир. Для баш. В. характерны как свободные, так и счетные швы. К свободным швам относятся тамбур (элмэ, йyрмэп сигеy, kайыу, сигеy), косая сетка (kуш элмэ, салып сигеy), ковровый шов (кyпертеп сигеy, кyпертеп пырыу), стебельчатый шов (яны тегеп) и несчетная односторонняя гладь (нагыш). Свободными швами выполняются гл. обр. растит. мотивы (см. Орнамент башкирский). Тамбур распространен по всей Башкирии, косая сетка — по Ю.-В., ковровый шов — в Зауралье, сев. и зап. р-нах, стебельчатый шов и несчетная гладь — на С. республики. К свободным швам относятся также золотое шитье и шитье бисером. К счетным швам относятся роспись, косой стежок, двусторонняя счетная гладь, набор и крест. Счетные швы выполняются по счету ниток ткани, что обуславливает прямоугольно-уступчатый характер орнамента. Для всех видов счетных швов, кроме набора, к-рым вышивается весь узор, характерны опред. сочетания: косой стежок, роспись, крест; счетная гладь, роспись, крест и др.

|  |  |

К счетным примыкают строчевые В. (селтэр) по разреженному холсту. Наибольшее применение получила цветная перевить, к-рую выполняли по ажурной сетке. Осн. материалом для В. до сер. 19 в. служила домотканина, а со 2-й пол. 19 в. — покупные хл.-бум. и шелковые ткани; использовались шелковые, шерстяные, реже хл.-бум. нити домашнего или фабричного произ-ва. Вышивали иглой или крючком, с пяльцами и без них. С развитием товарно-ден. отношений постепенно исчезали трудоемкие счетные (техника счетных швов сохранилась только в Зауралье) и строчевые В. Вышивали в осн. свободными швами. Изменения в технике шва и материале сопровождались изменениями в орнаментике: геом. рисунок уступил место рисунку с растит. мотивами. Разнообразию приемов вышивания у башкир соответствует богатство орнамент. рисунка, цветовой гаммы, мотивов В., их сочетаний и шир. ассортимент изделий, В. остается широко распростран. формой худ. т-ва.

Лит.: А в и ж а н с к а я С.А., Б и к б у л а т о в Н.В., К у з е е в Р.Г. Декоративно-прикладное искусство башкир. Уфа, 1964; Я н б у х т и н а А.Г. Современная тамбурная вышивка башкир //Сб. тр. научно-иссл. ин-та художеств. промыслов. М., 1979.

Башкирский орнамент: фото и описание, особенности узора и традиционные элементы

Любое национальное творчество достаточно интересно в изучении. Ведь оно формировалось, впитывая в себя традиции народа, его важные черты, отношение к жизни, природе, друг к другу. Через народное прикладное творчество познается национальная история. В данном контексте мы рассмотрим башкирский орнамент. Ознакомимся с его отличительными чертами, историей, комплексами узоров и многим другим.

Что это?

Начнем разговор с определения.

Башкирский орнамент — это узор, который основывается на гармоничном повторении растительных, геометрических либо зооморфных элементов. Это творчество, которое относится к прикладному искусству. Подобным орнаментом мастера и мастерицы украшали посуду, оружие, одежду — праздничную и повседневную.

История

Рассмотрев фото башкирского орнамента, читатель, конечно, задастся вопросом: почему используются именно данные узоры? Дело в том, что в орнаменте народные мастера выразили свое представление о тройственном устройстве мира. Если вы знакомы с образчиками прикладного творчества других народов, то обнаружите заметное сходство. И это не случайно: тройственный ритм бытия характерен для очень многих этносов.

Сам по себе орнамент — это одна из самых древних форм творчества, художественной деятельности человека. Как составляющая изобразительного искусства, составление таких узоров у башкир формировалось постепенно. Первые изображения были достаточно просты и наивны: веточка или цветок, стебелек растения, осколок ракушки или семена, вдавленные в сырую глину.

Со временем изображения стали усложняться. Художник продумывал их композицию, гармоничное соотношение. Затем башкирскому орнаменту авторы стали придавать и определенное символическое значение.

Варианты изображений у башкир встречаются такие:

- Геометрические узоры.

- Растительные узоры.

- Криволинейные узоры.

Древние образчики башкирских орнаментов и узоров мы можем встретить на различных материалах: коже, полотне, дереве или металле.

Особенности башкирского узора

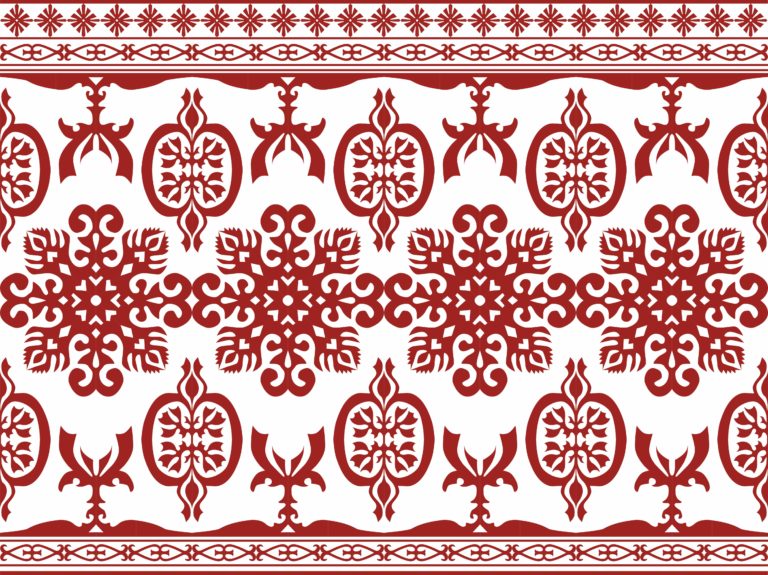

Представим главные отличительные черты башкирского орнамента:

- Яркий, многокрасочный, с различными элементами.

- Симметричный.

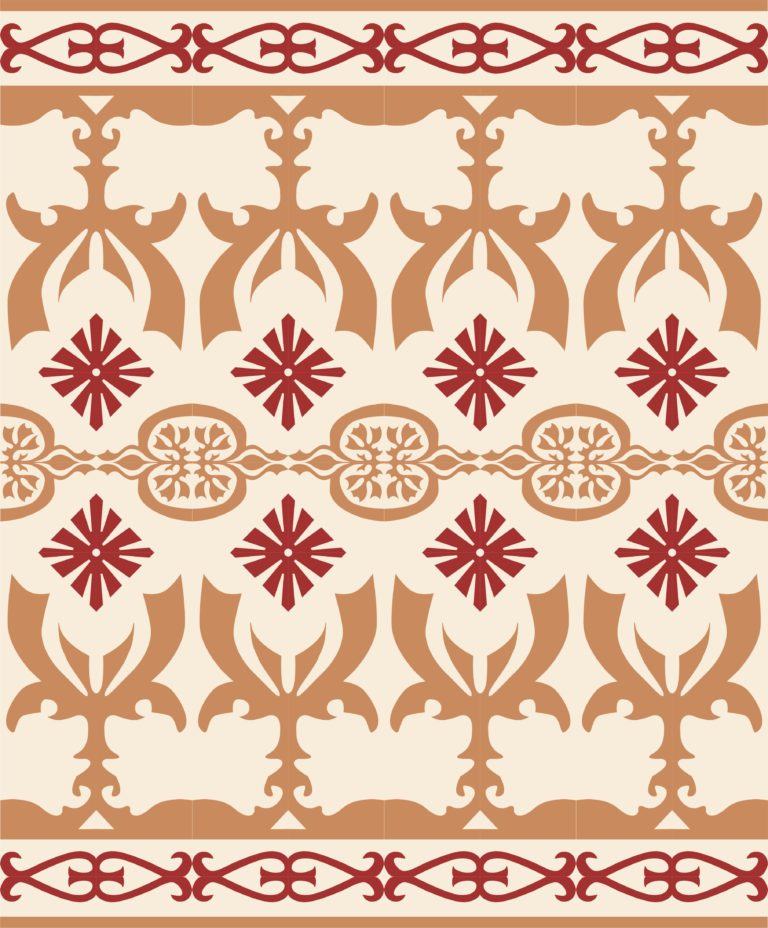

- Узоры располагаются бордюром, розетками, сеткой. Иногда все это применяется вместе.

- Композиционная зона определяется размерами, назначением, формой изделия.

- Элементы располагаются в 2-4 ряда, канва составлена из ритмически повторяющихся элементов.

- Центральное поле украшено более крупными элементами, а верхние зоны — более мелкими, рисунок на них зеркально отражается.

Цветовые предпочтения

Рассмотрим оттенки, характерные для башкирского орнамента:

- Полихромный: многоцветный и яркий.

- Колористический образ — контраст ярких чистых цветов.

- Преобладают красный, желтый, черный, зеленый. Реже встречаются голубой и синий, алый, оранжевый.

- Фон изделия черный или красный. Гораздо реже встречается белый и желтый.

Центральное символическое значение

Мы выше обозначили, что древние мастера наносили узоры не просто так. Орнамент нес в себе определенное значение.

Если мы взглянем на трафареты башкирского орнамента, то поразимся их геометрической правильности, симметричности. Узор отражает в себе восприятие мира народом. В этой реальности все противопоставлено: день — ночи, жизнь — смерти, свет — тьме, мужское — женскому, левое — правому. Такие пары и определяют симметричность рисунка.

Изображенные фигуры тут как бы противостоят друг другу. Но, чтобы определить их целостность, связь между собой, мастер обязательно вводит центральный объект в орнамент. Он выступает связывающим элементом между противопоставлениями.

Снова обратимся к трафаретам башкирских орнаментов, узоров. Центральные фигуры здесь следующие:

- Женщина. Символизирует собой богиню, мать всего сущего на земле.

- Изображение дерева. Здесь тоже все однозначно — растение обозначает древо жизни.

- Ромб. А эту геометрическую фигуру сложно понять современному человеку. Древние же считали, что ромб — это символ земли и пашни.

Любопытные элементы узора

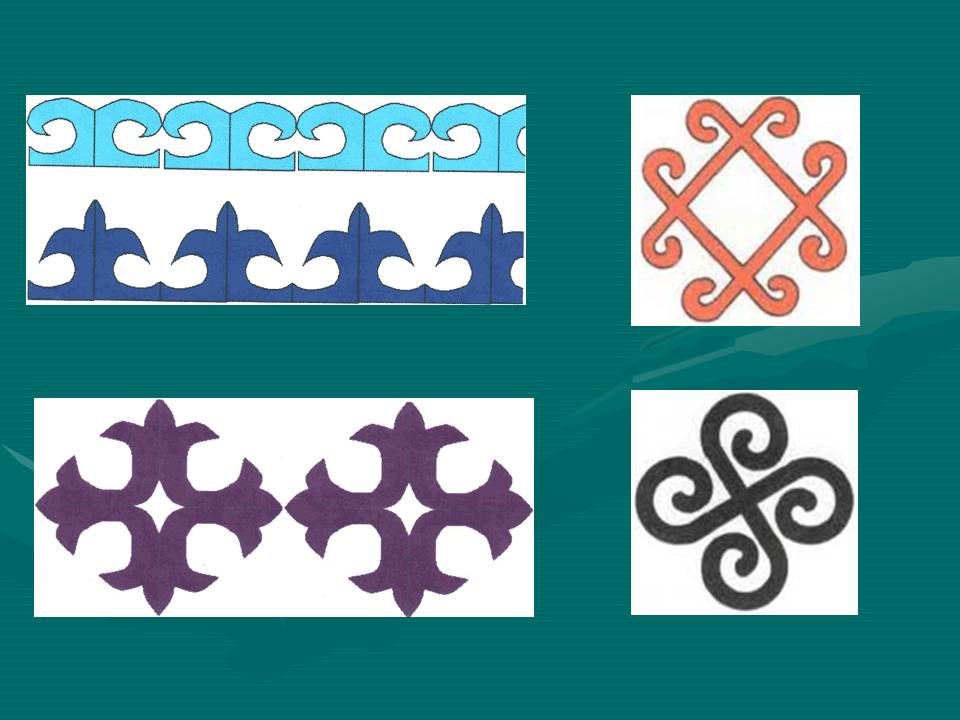

Орнамент башкирского народа — это еще и следующие любопытные для изучения элементы:

- ¥. Этот символ называется «кускар». Он образно изображает завиток бараньих рогов. Кроме того, у древних народов кускар часто выступал и символом как трав, так и растений вообще.

- ֔֕. Один из солярных знаков, что были характерны практически для всех народов мира. Древние почитали солнце, поклонялись ему. Звезда, как и сегодня, считалась источником жизни. Этот солярный знак напоминает собой окружность с расходящимися от нее лучами.

- ♥. Символическое изображение сердца, столь знакомое и современным людям. Однако у башкир этот символ означал не нежность, страсть и любовь, а гостеприимство.

Важно отметить, что башкирский народный орнамент отражает в себе самые первые этапы развития национальной культуры. Этот тот период, когда башкиры еще не приняли ислам.

Применение в прикладном искусстве

Башкирские национальные орнаменты широко применялись в следующем:

- Украшение воротников, застежек, вырезов, подолов одежды, краев рукавов. Однако эстетика тут была не на самом первом месте. Если край одежды украшался орнаментом, это якобы делало человека защищенным от порчи, злого глаза.

- Украшение элементов домов, жилых построек. Тоже делалось не только для внешней привлекательности. Так древние башкиры стремились защитить родной дом от злых духов. Орнаментом покрывали ставни, ворота, наличники окон, крыши.

- Многие предметы быта делали оберегами для владельцев, нанося на них символическое изображение глаза. При этом ромб рисовали в фас, а треугольник — в профиль. Кстати, последней геометрической фигуре башкиры уделяли большое значение. Они почитали треугольник как символ, способный оградить их от врагов, темных сил, злых духов и прочих негативных воздействий.

Орнаментальные комплексы

Если вы приобретете раскраску с башкирским орнаментом, то обнаружите в ней один из шести (или собрание сразу нескольких) основных орнаментальных комплексов, характерных для декоративно-прикладного творчества этого народа.

- Простые геометрические узоры. Мастера изображали треугольники, прямоугольники, квадраты, крестики, ромбы, круги, геометрические розетки-завихрения. Все эти фигуры причудливо складывались в общую сложную картину. Такой орнаментальный узор, например, мог быть бордюром или розеткой.

- Спирали, рогообразные и сердцевидные фигурки, пальметки, бегущие волны и неизменные треугольники. Такими узорами украшались всевозможные амулеты.

- Растительные узоры. Орнамент, копирующий естественные рисунки природы, более всего был характерен для оформления национальной одежды башкир, тамбурной вышивки на ней.

- Восьмиконечные звезды сложного начертания, многоугольники, роговидные парные завитки, многоступенчатые ромбы, причудливые многоугольники с «отростками». Эти элементы узора складывались по замыслу мастера в более сложный орнамент. Чаще всего — в сетки, сложные розетки.

- Геральдические композиции. В фамильных гербах присутствовали символические изображения животных, птиц, растений. Встречались и восьмиконечные звезды. Еще частые варианты — ногтевидные, вилообразные фигурки.

- Ромбики, квадраты, изображение восьмиконечных розеток, Х-образные фигуры и даже стилизованные зарисовки человека. Все это было характерно для ткачества, строчной, счетной вышивки.

Особенности башкирской вышивки

И сегодня вышивки башкирских мастериц все также поражают восхищенных зрителей. Для данных работ характерно следующее:

- Чаще всего используется именно растительный узор.

- Для рисунка предпочитают такую цветовую гамму: желтый, зеленый и красный. Притом оттенки не плавно перетекают, а всегда контрастируют друг с другом.

- Аппликация тканью и техника вышивания «косая сетка» характеризуются частым применением спиралевидных узоров.

- Бесконтурные гладьевые вышивки и ткачество — это выбор Х-образного и ромбовидного орнамента.

- Часто используются и следующие отличительные приемы: элементы орнамента располагаются бордюром, сплошной сеткой либо розетками.

Вязание шалей

Башкирское декоративно-прикладное искусство невозможно представить без пуховых шалей. Промысел был развит сразу в нескольких районах:

- Баймакский.

- Абзелиловский.

- Хайбуллинский.

- Белорецкий.

- Зианчуринский.

- Кугарчинский.

Также на всю страну известны оренбургские пуховые платки. Природно-климатические условия этих регионов позволяли держать определенную породу коз, чей пух был одновременно тонкий и крепкий, эластичный. Его прядильные качества признавались самыми высокими. Именно из такого пуха изготавливалась пряжа для удивительных башкирских шалей.

Они относятся к уникальному виду ткачества. Ведь эти шали ткали на станках. К нашей теме же более близки узорчатые ажурные шали. Их вязали только вручную всего на двух длинных спицах. Различали середину и кайму изделия, по бокам делали зубчики. Узор — башкирский геометрический орнамент. До сих пор в республике популярен семейный пуховязальный промысел.

Прикладное творчество может многое рассказать о самой ранней истории народа. Каждый элемент орнамента здесь не случаен — он выполняет определенную задачу. Что мы и увидели на примере башкирских узоров.

Хранительницы народного искусства

Этнография

Вышивание издавна являлось любимым занятием башкирских женщин. Башкирская женщина «составляет узоры в своей голове», «эта вечная, неустанная работница, является хранительницей искусства и красоты своего народа», — писал русский этнограф М.А.Круковский («Южный Урал. Путевые очерки», 1909г.).

В верховьях Уфимки-Караидели живут башкиры из родов бала-катай, оло-катай, дуван, айле, упей, кошсы, терсяк, гайна. Это край тамбурной вышивки. Здесь широко распространён самый древний вид тамбурного шитья — ҡайыу или элмә.

Вышитые платья и фартуки, тканые полотенца и скатерти, сшитые из позумента и монет головные уборы и нагрудники были у башкир издавна. Башкирская тамбурная вышивка отличается богатством и разнообразием. Узоры с растительным орнаментом вышивались на женских платьях и фартуках, на платках и головных уборах — калпаках, мужских рубашках, на занавесках для матицы (ҡорғанаҡ) и молитвенных ковриках (намаҙлыҡ), также на скатертях и полотенцах.

Секреты тамбурного шитья ҡайыу у каждой мастерицы свои. Говорят, что нет орудия труда нежнее и острее их крючков. Играет крючок с нитью и тканью, как будто плывет рыбка золотая, окунаясь из волны в волну. Водит крючок рука мастерицы, создавая причудливые рисунки, то цветы, то листья и стебли, то знаки какие. Мысли её глубокие и бескрайние, песни тянутся самые душевные. Воспоминания и мечты — вот два чувства, которые соединяет она своим шитьём.

Ручная работа всегда ценится. Безупречность и цельность ручного шитья не оценит только слепой. Мастерицы знают изысканность цвета, изящество рисунка. И оно — самобытное, благородное. В былые времена с семи-восьми лет девочки садились за вышивку — не на продажу, а себе на приданое. Из поколения в поколение передавались мотивы, техника, приёмы. А главное — талант передавался. Появлялись самые яркие индивидуальности, чтобы оставить в памяти поколения не только след души каждого мастера, но и отпечаток истории, облик страны, поступь времени.

Что такое тамбур?

В мешках, привязанных к седлу коней воинов, вернувшихся с победой с войны против Наполеона, вместе с красными французскими платками были и круглые кольца трофейных барабанов из поля боя, так называемые тамбуры. А рукодельницы превратили кольца тамбура в удобные пяльцы для вышивания. С тех пор стали говорить «вышить тамбуром», то есть, вышивать на барабане. А крючки называют дәмбернә, то есть, тамбурная игла.

Итак, тамбур в переводе с французского означает «барабан». Тамбурное шитье знали башкиры издавна, и называют этот вид вышивки элмә, знают и разновидности его — буш элмә, тулы элмә, ҡушэлмә (парная петля). И значение слова элмә происходит от элеү (накинуть).

Восхитительная тамбурная вышивка — элмә-ҡайыу — старинное занятие башкирских женщин. Вышитые изделия, наряду с нагрудниками из монет и калпаками и платками, были основным украшением их одежды.

Это настоящее искусство — подбирать и располагать нити цветного шелка, мулине, шерсти. Старинные вышивки поражают высоким и подлинным художественным вкусом. В цветных узорах проявился характер народа: благородное чувство меры, достоинство и скромность. Из всех видов национальной одежды праздничный женский костюм является наиболее устойчивым этническим и художественным явлением. В нем ярко выражаются черты характера, душа народа.

«Тамбурный бум» в верховьях Караидели

На фотографиях 20—30-х годов ХХ века на башкирских женщинах нагрудники из серебряных монет или медных бляшек, отчеканенные местными мастерами или купленные у коробейников серьги, браслеты, кольца… А они были сделаны из монет, которые были частью скудного заработка мужей, братьев и сыновей за тяжелый труд на заводах Ревды и Екатеринбурга. В тридцатые годы, в период коллективизации, у башкир были изъяты украшения из монет и драгоценных камней на нужды колхозов. В годы Великой Отечественной войны прошла вторая волна сбора народного добра, фамильных украшений, передаваемых из поколения в поколение. Однако осталось древнее мастерство, остались иглы и крючки, нашлись новые нити и ткани. На сером фоне советских однообразных одеяний старинная национальная одежда засияла новыми красками, наполнилась новым смыслом. Началось возрождение тамбурного шитья после Великой Отечественной войны, в 1950-е годы. Башкирские женщины вновь взяли в руки крючки, крашеные нити, пяльцы и стали вышивать на однотонных сатиновых тканях удивительно разнообразные, причудливые узоры. Широкое распространение тамбурной вышивки в башкирских деревнях на северо-востоке Башкортостана не могло оставить равнодушным никого. И ученые, стараясь объяснять причины и следствия этого этнографического взрыва, назвали его ответом на аскетизм и серость, преобладающие в одежде начала ХХ века.

По словам известного этнографа Светланы Николаевны Шитовой, руководителя этнографических экспедиций, организованных в 1968 году Институтом истории, языка и литературы Академии наук БАССР: «В деревнях на северо-востоке Башкирии, особенно в селах Белянка, Арсланово, Шукурово, у каждой женщины было по несколько комплектов вышитых платьев и фартуков. У некоторых было по 15—17 пар. Мы были поражены многообразием узоров, которые ни в одном из платьев не повторялись…»

Из дома в дом ходили члены этнографической экспедиции института. На языке ученых процедура эта именуется строго — подворное обследование. Настороженно встречали их жители деревень. Еще недавно, до войны, районный уполномоченный открывал их сундуки, отбирая украшения и нагрудники для покупки трактора. Целыми возами вывозились из башкирских деревень женские украшения. Обязали сдать старинные нагрудники, якобы из царских монет.

На страницах этнографических изданий, на старых пожелтевших фотографиях — женщины с верховьев реки Караидели-Уфимки, они в платьях и фартуках, вышитых тамбуром. Именно такие женщины и создали это чудо — башкирский женский костюм, который восхищает и удивляет нас всегда. Память о мастерицах живет в их работах, в воспоминаниях тех, кто с благодарностью хранит эти вышитые платья, фартуки, занавески, полотенца, скатерти. Их вышивки хранятся в этнографических музеях Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга. Их имена и фотографии включены в каталоги и книги по этнографии.

Мастера тамбурной вышивки

Владеют вышивкой многие, но известны только признанные мастерицы. Их работу односельчане узнают даже спустя десятилетия. В 2015 году в деревне Кирикеево 97-летняя Юмабикэ-эбей помнила имя женщины, которая вышивала ей намазлык более полвека тому назад. Также 92-летняя Муслима-эбей с благодарностью произносит имя той, кто когда-то вышил ей фартук, который она хранит и сегодня. Мастерицу ту звали Малика. Приехала она в Кирикеево из села Азнакаево в далёкие тридцатые годы ХХ столетия. Малика-эбей была совершенно глухой. Она возродила древнее рукоделие ҡайыу, вышивала удивительно красиво и быстро.

Эталоном являются работы Сабиры Миндибаевой, Хасаны Идиятовой, Халимы Сибагатовой, Зарифы Атауллиной, которых уже нет в живых. Как и Малика-апай, они стали непревзойдёнными мастерицами. Вышитые их руками платья и фартуки украсят любую женщину, скатерти и полотенцы осветят любой дом.

В Кирикеевском школьном музее стоит ткацкий станок. Он принадлежал мастерице Сабире Миндибаевой. Сабира-апай и вышивала, и ткала — скатерти, полотенца. Остались также ее незаконченные работы — вышитые тамбуром на белой и черной тканях скатерти, которые являются эталоном мастерства и бережно хранятся в заветном сундуке в доме Венеры Галиакберовой. Их незаконченность словно призывает к продолжению, к завершению, к творчеству. Это — неиссякаемый родник народного искусства.

Вышивальщиц в этих краях было немало, но редко кто среди них прославилась мастерицей. В чем тут секрет? Может быть, проворнее были их руки, четче выходили рисунки и находились нити ярче? Нет, просто они были самыми талантливыми, их души были озарены Аллахом, а их рукам давали силы ангелы. Каждая старалась иметь у себя хотя бы одну вещь, вышитую руками, которыми водили ангелы.

Для повседневной работы — для покоса, жатвы, выгона скота в стадо — существовали особые одеяния. Сохранились свидетельства о том, что невестка выходила в поле в полном костюме с тяжелыми украшениями. Это был обряд, то есть проявление культа плодородия. Невестка как бы обручалась с землей и новому полю передавалась свежая сила женщины из другого рода, а сама она получала благословение Матери-земли. Этот обряд живет до сих пор, вспоминают его старожилы, когда их сын или внук приводит домой девушку из других краев, из другого рода. Молодуху одевают в старинное национальное платье, нагрудники, платки, поручают ей посильную, но трудоёмкую работу, где она непременно должна пропотеть. Если раньше молодая невестка проливала пот на жатве, на сенокосе, где на землю капал её пот, то нынче, стоя перед жарко потопленной печью, печёт блины, затем угощает членов своей новой семьи.

Высокое художественное мастерство требовало долгой и трудной выучки. Девочек начинали приучать к вышивке лет с девяти. До замужества она должна была успеть наткать, сшить и вышить себе большое количество полотенец, занавесок, платьев и фартуков. Вышивали больше при дневном свете, на улице, весной. Торопились к весенним праздникам заготовить новые наряды. Но бывало, что вышивали и зимой, при лучине. Соберутся группой в кружок, поют песни и работают.

Продолжение читайте в №7 журнала «Ватандаш»

Фото из архива Анвара Галиакбарова.