- Чувашская вышивка

- Монисто, тухья и хушпу — женские украшения чувашек

- Клуб чувашской вышивки и ремёсел

- Записи сообщества Поиск Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена ═ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ = Встреча с художницей Еленой Прудниковой ______________________________________________________________ 10 марта в 19:00 До 14 марта в Смотровых палатах Молодёжного центра «Палата ремёсел» проходит выставка картин Елены «У истоков», представлены пейзажи, натюрморты и портреты. А 10 марта там же пройдёт встреча с художницей. Показать полностью. Встреча с настоящим художником — несомненно лучший способ снять с себя заклятье суеты и суетности. Легко ли быть жизнеутверждающим художником в наши дни — кистью отстаивать мир добрый, мир светлый? Картины Елены Прудниковой словно показывают мир глазами счастливого человека, любящей души. Елена Прудникова — выпускница Академии художеств им. Репина, член Союза Художников, Национального Союза Пастелистов России и Ассоциации пастелистов Америки. Начало в 19:00. Вход свободный Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 64, к.3 Вход свободный, необходима регистрация: https://vk.cc/bZnnSW Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена МАРИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ | ВЫШИВКА Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена 23 сентября 2020 года на 79 году жизни скончалась мастер народных художественных промыслов Чувашской Республики Евгения Николаевна Жачева, вышивальщица, исследовательница, автор книг о чувашской вышивке. Показать полностью. Последние годы Евгения Николаевна часто бывала в Петербурге, многие петербурженки стали её ученицами, хранят вышитые ею вещи, её книги, помнят её тихий голос и рассказы о детстве, о вышивке, помнят занятия и те приёмы, которые она так щедро передавала всем — только спроси, Евгения Николаевна, подскажите, вот тут у нас затруднение, вот здесь не знаем, куда лучше стежок положить — на любой вопрос она давала самый искренний и добрый ответ и совет. Не только вышивке и прикладным приёмам украшения вещей учила нас она, встречи с ней были и уроками человечности, уроками отрешения от суеты, уроками высокой требовательности к себе. Думаю многие, кто бывал на её занятиях, согласятся со мной — мы как будто видели тех людей, к которым словно была обращена она, тех бесконечно мудрых, трудолюбивых, строгих, немногословных родителей и стариков поколения 10-х и 20-х, перед которыми всегда невольно робеешь, перед которыми всегда чувствуешь себя недостаточно усердным, недостаточно трудолюбивым и смышленым, в одном присутствии которых понимаешь — что в самом деле важно, каким человеком надо быть. Трудно расставаться, горько знать, что этих таких долгожданных встреч больше не будет. Мы благодарны судьбе за знакомство с Вами, дорогая Евгения Николаевна, за возможность учиться у Вас. Спасибо за всё — ваш образ, ваша улыбка — глубоко в сердце. Спасибо за пример трудолюбия, усердия, скромности, любви к родному наследию, за любовь к людям. Петербург скорбит вместе с Чувашией. Пите пысӑк тавтапуҫ! Перебираем снимки, вспоминаем встречи. Благодарим Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга, Дом Национальностей Петербурга, ПМЦ Петроградский, Библиотеку Кировских островов, Приморский культурный центр, Библиотеку национальных литератур, Российский Этнографический музей, Буквоед за возможность организовывать и проводить встречи с мастерами народных промыслов. Не менее девяти встреч насчитывает память, Евгения Николаевна знала — в Петербурге её ждут, ценят, любят, здесь у неё всегда был свой круг учениц, почитателей, друзей. Хочется верить, что это придавало ей сил, что это было для неё поддержкой. Марианна Николаевна Медведева, Клуб чувашской вышивки и ремёсел Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена ЧУВАШСКИЙ КОСТЮМ | Вышивка | Культура| Кухня Чувашское блюдо «Колобки на масле» Майкова Ксения Владимировна от РОО «Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга» представляет рецепт чувашского блюда «Колобки на масле». Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена Чӑвашсен «ХАВАЛ» пуҫару ушкӑнӗ Чувашская инициативная группа «Хавал» 19 августа в среду в 20.00 (время московское) проводит презентацию своей деятельности. Презентация пройдет на платформе ZOOM. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке ниже. Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена Ырă кун пултар! Молодежное крыло Клуба открывает набор на 2020-2021 год Круг тем наших занятий на сентябрь-май: — плетение из бересты; Показать полностью. — работа с раковинами каури; — работа с бисером; — чувашская вышивка; — плетение поясов 2-мя различными способами; — вязание концов к сурпанам; — прядение на веретене; — отрисовка узоров; — плетение кружева на коклюшках к головному убору «чалма». Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена ЧУВАШСКИЙ КОСТЮМ | Вышивка | Культура| Кухня И.Г. Петров «Одежда покойника и связанные с ней представления у чувашей»: «Однако не во всех случаях одежда покойника воспринималась в качестве опасной составляющей, от которой необходимо было избавляться. Бывали и исключения, когда одежду покойника после стирки специально оставляли в качестве оберега или его символического заместителя. Показать полностью. Так, в селениях некрещеных чувашей Закамья (с. Клементейкино) и Заволжья (с. Старое Афонькино) одежда, снятая с покойника, использовалась исключительно как средство защиты жилища от пожара. Для этого одежду покойника после стирки высушивали, собирали в узел и вешали под крышей дома на стропилах около дымохода (ПМА. Етриванова; Рыбакова). Кроме этого одежда покойника выступала в качестве амулета. Как нам поведала С. С. Михайлова (1927 г.р.) из с. Клементейкино Альметьевского района Республики Татарстан, от платья своей матери по совету старожилов она отрезала небольшие кусочки и пришила их на исподнюю часть своего одеяния и одеяния остальных членов семьи. По словам информатора они надежно защищают человека от злых сил и иных опасностей (ПМА. Михайлова). В с. Старое Ганькино Похвистневского района Самарской области одежду покойника также стирали, высушивали, а потом разрезали на маленькие кусочки и раздавали родственникам умершего, и в первую очередь близким членам семьи (ПМА. Елина). С таким же смысловым подтекстом одежда покойника использовалась при отправлении в дальнюю дорогу и поездке на судебное разбирательство. Если вдруг наступали такие обстоятельства, чуваши брали с собой целое одеяние покойника или его кусочек и верили, что, благодаря этому, обретают мощную и действенную защиту (ПМА. Серендеева). Такие же представления были свойственны другим народам Поволжья, например, марийцам. По исследованиям Т. Л. Молотовой, марийцы верили, что «если надеть такую одежду на суд, то якобы такого человека не могли осудить» [31, с. 49]. Таким образом, в обрядовых действиях магического характера с одеждой покойника у чувашей одновременно присутствуют два диаметрально противоположных мотива. С одной стороны, от одежды покойника старались как можно быстрее избавиться, а с другой – ее оставляли в качестве оберега или амулета. Если первая мотивация была обусловлена боязнью живых перед покойником и отторжением всего того, что было с ним связано, то вторая была обусловлена стремлением заручиться у покойника защитой и покровительством. Такие же представления имеют место в похоронно-поминальной обрядности других народов [6, с. 67], что свидетельствует об их универсальности, обусловленных общей сутью и содержанием погребального ритуала.» Петров Игорь Георгиевич Институт этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук Местонахождение Государственное учреждение культуры «Саратовский областной музей краеведения»

Чувашская вышивка

За вас, родное мастерство,

Льняное наше полотно,

Я возвышаю голос свой:

Вам пережить века дано!

В душе таить не должен я

То, чем взволнован так сейчас.

Чувашской вышивкой, друзья,

Вы любовались ли хоть раз?

Петр Хусанкай

Чувашский край называют «краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок». Еще издревле чувашские женщины украшали одежду и обиходные предметы (скатерти, салфетки и т.д.) вышивкой. Вышивка служила не только украшением одежды, но и оберегом от злых духов. Материалом для вышивания являлся белый холст (конопляный, льняной).

Для чуваш изготовление холста являлось основным занятием после сельскохозяйственных работ, которое давало возможность одевать семью: ведь фабричных тканей в те далекие годы купить было невозможно, а часто и не на что. Процесс этот очень трудоемкий, сложный и ложился на хрупкие плечи женщин (правда, хрупкими их отнюдь не назовешь). Весной в полях сеяли лен. Через пару недель появлялись первые ростки. Цветение льна удивительно красивое зрелище: поле, словно покрыто голубым ковром.

Как только созревают коробочки с семенами, лен выдергивают с корнем, связывают в снопы и ставят их на просушку. Затем головки льна обмолачивают, полученное сырье топят в воде, наложив сверху камнем. Лен размачивали в дождевой воде и на росе. Недели через две лен вытаскивали из речки, сушили, мяли мялкой (доской), колотили трепалом, отделяли волокно от кострики, получали кудель. Кудель чесали щетками из жесткой щетины или железным гребнем, пока волокно льна или конопли не становилось мягким и шелковистым. После сортировки кудель скатывали в пучки. С наступлением длинных зимних вечеров для прядения льна девушки собирались на посиделки, а женщины в основном пряли дома. На посиделки приходили и парни, вместе пели песни, играли в различные игры.

Следующий этап — ткачество, которым тоже занимались женщины. В течение зимы пряли волокно из льна, конопли и шерсти. В марте нити льна и конопли золили в печи, держали в зольной щелочи в кадушках, наливали туда сыворотку из-под творога, клали сырые яйца. После этого мотки ниток полоскали, просушивали, располагая на воробы (ярăм йывăççи), перематывали на сновальни (сурекке), на мотовило (хутăр йывăççи) в виде палки длиною 80-100см, на концах которой устраивали короткие перекладинки или вставляли рогульки из сучка. Полученные мотки (хутăр) связывали особыми узлами и хранили до ткачества.

Качество ткани зависело от качества ниток. Девочки учились сначала прясть шерстяные нитки для грубого сукна (тăлă). Они шли на изготовление портянок, повседневных кафтанов, чапанов (аçам). Позже мастерицы начинали прясть тонкие нити, из которых ткали тонкие сукна. Шли они на пошив праздничных кафтанов (сăхман) и шуб. Из льна и конопли ткали холст разного качества: тонкий, ровный, сурпанный, портяночный и т. д.

На станке ткали холст разных сортов, но он еще не годился для пошива одежды. Его надо было отбелить. Процесс это очень интересный: моя мама рассказывала мне, про то, как она в детстве с подругами отбеливала полотно на весеннем снегу на холмах. Для этого сначала сотканный холст кипятили с золой, как и нитки, выдерживали в горячей печи, а затем расстилали на весеннем снегу для отбеливания под солнечными лучами. Отбеленный холст еще раз прополаскивали, сушили, а затем скатывали в рулон и расколачивали его колотушками на дуплянке. В конце весны по деревне раздавался громкий дробный звук. Это девушки с шутками и смехом колотили холст. Этот звук радовал всё селение — закончилась тяжелая и длительная работа. После этого холсты укладывались в çỷпçе и шупашки (короба, сундуки)). По мере необходимости куски полотна отрезали от рулонов для пошива одежды. У моей матери сохранился такой рулон холста: при замужестве она передала его мне.

Ткацкий станок — эти фотографии я сделала в с.Янтиково на чувашском национальном празднике Акатуй, посвященный окончанию весенне-полевых работ.

Искусству вышивания девочек начинали обучать с 6-7-летнего возраста. Каждая девушка готовила себе приданое, в комплект которого входила одежда на все случаи жизни: для будней и свадеб, религиозных и трудовых праздников. Например, к свадьбе девушка готовила покрывало невесты, платок жениха, свадебную подушку, головные повязки (масмак), набедренные украшения и множество полотенец. У богатых невест в приданом насчитывалось не менее ста рубах, большинство которых было украшено вышивкой. По качеству и количеству приданого определяли, насколько аккуратна и трудолюбива невеста, владеет ли она мастерством рукоделия. Одним из главных критериев мастерства было аккуратное выполнение швов с изнаночной стороны изделия: нельзя было оставлять узелков и концов ниток.

Вышивали шерстяными, льняными, шелковыми нитками. Толщина ниток для вышивания зависела от холста. Вышивальщицы сами красили пряжу: применяли разнообразные красители — плоды, цветы, листья, корни растений, кору деревьев, золу, сажу, глину и даже птичий помет. Основными цветами в старинных вышивках были мареновый (красный цвет разных оттенков), красный, черный, в небольшом количестве синий, зеленый и желтый.

Основные элементы узора выполнялись черным цветом — цветом добра. Узоры заполнялись преимущественно красным цветом — цветом счастья, зеленым — цветом природы и жизни, желтым — цветом солнца, синим — цветом волшебства. Все эти цвета прекрасно сочетались на белом фоне — белый цвет — символ чистоты, правдивости и мудрости. Для красочности и выразительности изделий применялись различные украшения: тесьма, кружева, монеты, бисер, раковины.

Старинный чувашский орнамент — это чаще всего геометрические узоры в форме крестов, треугольников, ромбов, прямоугольников, зигзагов, косых крестов, полос. Они сочетались со стилизованными фигурами людей, птиц, животных, древа жизни, которые имели самый разнообразные формы. Эти знаки на холсте могли о многом рассказать, каждая мастерица придумывала свою композицию и ведала свою историю.

Одним из символов в орнаменте чувашской вышивки является Солнце как источник жизни. Оно вышивалось в форме круга, крестика, квадратика, восьмиугольника.

В узорах, символизирующих жизнь на Земле и небесах, размещались живые существа — птицы, звери, люди.

Чуваши в прошлом поклонялись огню, воде, земле. Поэтому в орнаментах также можно увидеть знаки, символизирующие их.

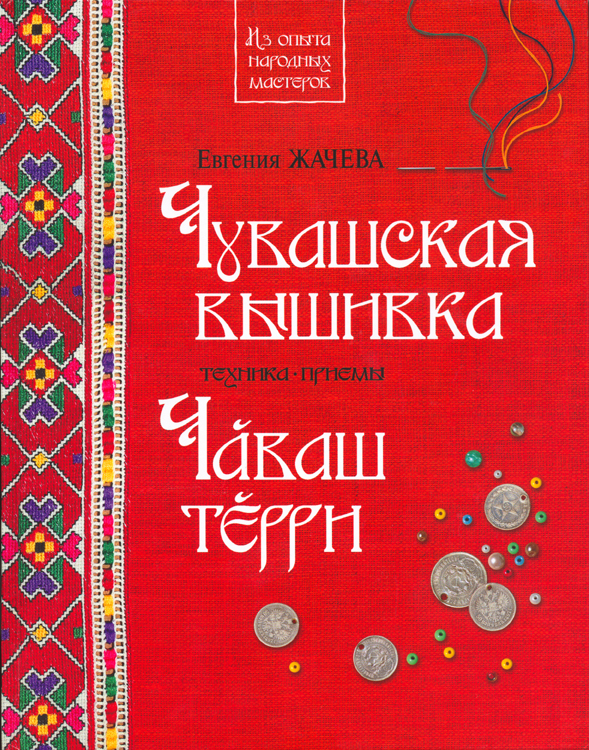

Наша мама умница — научила вышивать меня и невестку. Она, в свою очередь, училась у известной чувашской вышивальщицы, народного мастера России Евгении Жачевой. Материал для статьи я взяла из книги «Чувашская вышивка» под ее авторством. Книга будет полезной не только тем, кто хочет научиться азам чувашской вышивки, но и тем, кто интересуется историей чувашского народа. В ней очень много иллюстраций образцов старинного чувашского орнамента.

На всех фотографиях наши работы — матери, невесткины, мои.

Также при написании статьи использовала материал о чувашской вышивке с сайта учителя начальных классов Степановой Галины Владимировны

Монисто, тухья и хушпу — женские украшения чувашек

Хочется рассказать сегодня о национальной одежде чувашей. Она достаточно разнообразна и красочна. Но сегодня хочется поговорить именно об украшениях этого народа. А они весьма специфичны и необычны))

Для украшения одежды использовались узоры в технике чувашской вышивке, бисер, серебряные монеты (и их заменители в виде жетонов, бляшек), позже стала использоваться декоративная тесьма. В 18-19 вв. использовались мелкие металлические элементы (трубки, кольца, спирали, булавки-иглы, полые шарики, свинцовые бусинки, пуговицы, проволоку, нити), а также раковины каури хуртпуççи , стеклянные бусины.

Вот примеры современной национальной одежды, которую носят на свадьбах, Акатуе (праздник окончания урожая).

Видите необычные шапочки? Это тухья (с торчащим кончиком) и хушпу (с плоским верхом).

Тухья — это девичий головной убор. По сути — это глубокая шапка полусферической формы, изготовленная на плотной основе и расшитая бисером, закрывавшая весь лоб до бровей. На тухью было принято навешивать самые дорогие монеты – серебряные рубли и полтинники. Хотя все зависело от достатка. Украшали шапку и 10, 15, 20 копеечными монетами, но всегда серебряными.

А бисерные подвески с мелкими монетами на концах, свисающие с очелья тухьи, обрамляли лицо.

Поскольку это девичье украшение, то оно не имело накосников и хвоста, не закрывало волосы. Ведь девушке надо было привлечь внимание потенциальных женихов своими красивыми волосами.

Вот еще несколько примеров тухьи.

А вот хушпа была женским головным убором. На нем уже есть накосники, поскольку замужней женщине не полагалось показывать свои волосы посторонним, только мужу.

Хушпу довольно сложны в изготовлении. Они состоят из шапочки, закрывающей голову и длинного прямоугольного хвоста, опускающегося вниз по спине женщины. Остов шапочки (кăшăл) изготовлялся из кожи, войлока или сшитых в несколько слоев кусков домотканого холста или шерстяной тесьмы.

Далее остов убора покрывался плотными рядами серебряных монет – мелкими серебром (овальными «копейками») или имитациями монет (нухрат) или монетами по 15-20 копеек.

Макушка хушпу обрамлялись полосой несложного узора из бисера преимущественно красного цвета. Налобная часть дополнялась характерным, выступающим вниз козырьком, зашитым плотными рядами кораллов или раковин каури. Да, да, в Чувашии использовали эти мелкие ракушки для украшений. Где они их доставали в 19 веке, бог знает)))) Видимо, там же, где и кораллы, которые также очень дорого ценились при создании украшений.

Сзади к остову пришивался хвост – «хушпу хÿри» — широкая полоса холста, покрытая кумачом. Рядами бисерного узора и круглыми латунными жетонами.

Хушпу высоко ценились и передавались от матери к дочери. В былые времена за один такой убор можно было приобрести две коровы или одну лошадь. Как семейная реликвия он передавался из поколения в поколение

Кстати! Очень интересный факт: девушек учили правильно носить украшения с монетами. Так, шаг девушки рассчитывался сообразно звону серебра. Практиковалось шествие нескольких девушек, взявшихся под руки и идущих в такт звону серебряных монеток.

Вьется локон своевольный,

От косы спускаясь вниз.

В лад с походкою девичьей

Раздается звон монист.

(К. Иванов, поэма «Нарспи»)

Самым популярным женским нагрудным украшением были монисто. Они подчеркивали красоту девушки и наглядно служили доказательством достатка семьи.

Клуб чувашской вышивки и ремёсел

Чувашская вышивка славится обилием швов и своим самобытным духом.

Группа для всех, кто любит чувашскую вышивку и хочет совершенствовать свои навыки в этом направлении

Клуб чувашской вышивки и ремёсел был учреждён в 2015-м году. Основная цель работы клуба — воссоздание старинных образцов, обучение азам народных чувашских ремёсел — вышивке, ткачеству, плетению поясов, вязанию крючком, узорному украшению ткани лоскутом.

Работает при поддержке Приморского культурного центра и ПМЦ Петроградский

- Записи сообщества

- Поиск

Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена

═ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ =

Встреча с художницей Еленой Прудниковой

______________________________________________________________

10 марта в 19:00

До 14 марта в Смотровых палатах Молодёжного центра «Палата ремёсел» проходит выставка картин Елены «У истоков», представлены пейзажи, натюрморты и портреты. А 10 марта там же пройдёт встреча с художницей.

Показать полностью.

Встреча с настоящим художником — несомненно лучший способ снять с себя заклятье суеты и суетности. Легко ли быть жизнеутверждающим художником в наши дни — кистью отстаивать мир добрый, мир светлый? Картины Елены Прудниковой словно показывают мир глазами счастливого человека, любящей души.

Елена Прудникова — выпускница Академии художеств им. Репина, член Союза Художников, Национального Союза Пастелистов России и Ассоциации пастелистов Америки.

Начало в 19:00. Вход свободный

Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 64, к.3

Вход свободный, необходима регистрация: https://vk.cc/bZnnSW

Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена

Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена

МАРИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ | ВЫШИВКА

Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена

23 сентября 2020 года на 79 году жизни скончалась мастер народных художественных промыслов Чувашской Республики Евгения Николаевна Жачева, вышивальщица, исследовательница, автор книг о чувашской вышивке.

Показать полностью. Последние годы Евгения Николаевна часто бывала в Петербурге, многие петербурженки стали её ученицами, хранят вышитые ею вещи, её книги, помнят её тихий голос и рассказы о детстве, о вышивке, помнят занятия и те приёмы, которые она так щедро передавала всем — только спроси, Евгения Николаевна, подскажите, вот тут у нас затруднение, вот здесь не знаем, куда лучше стежок положить — на любой вопрос она давала самый искренний и добрый ответ и совет. Не только вышивке и прикладным приёмам украшения вещей учила нас она, встречи с ней были и уроками человечности, уроками отрешения от суеты, уроками высокой требовательности к себе. Думаю многие, кто бывал на её занятиях, согласятся со мной — мы как будто видели тех людей, к которым словно была обращена она, тех бесконечно мудрых, трудолюбивых, строгих, немногословных родителей и стариков поколения 10-х и 20-х, перед которыми всегда невольно робеешь, перед которыми всегда чувствуешь себя недостаточно усердным, недостаточно трудолюбивым и смышленым, в одном присутствии которых понимаешь — что в самом деле важно, каким человеком надо быть.

Трудно расставаться, горько знать, что этих таких долгожданных встреч больше не будет. Мы благодарны судьбе за знакомство с Вами, дорогая Евгения Николаевна, за возможность учиться у Вас. Спасибо за всё — ваш образ, ваша улыбка — глубоко в сердце. Спасибо за пример трудолюбия, усердия, скромности, любви к родному наследию, за любовь к людям. Петербург скорбит вместе с Чувашией.

Пите пысӑк тавтапуҫ!

Перебираем снимки, вспоминаем встречи. Благодарим Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга, Дом Национальностей Петербурга, ПМЦ Петроградский, Библиотеку Кировских островов, Приморский культурный центр, Библиотеку национальных литератур, Российский Этнографический музей, Буквоед за возможность организовывать и проводить встречи с мастерами народных промыслов. Не менее девяти встреч насчитывает память, Евгения Николаевна знала — в Петербурге её ждут, ценят, любят, здесь у неё всегда был свой круг учениц, почитателей, друзей. Хочется верить, что это придавало ей сил, что это было для неё поддержкой.

Марианна Николаевна Медведева,

Клуб чувашской вышивки и ремёсел

Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена

ЧУВАШСКИЙ КОСТЮМ | Вышивка | Культура| Кухня

Чувашское блюдо «Колобки на масле»

Майкова Ксения Владимировна от РОО «Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга» представляет рецепт чувашского блюда «Колобки на масле».

Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена

Чӑвашсен «ХАВАЛ» пуҫару ушкӑнӗ

Чувашская инициативная группа «Хавал» 19 августа в среду в 20.00 (время московское) проводит презентацию своей деятельности. Презентация пройдет на платформе ZOOM. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке ниже.

Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена

Ырă кун пултар!

Молодежное крыло Клуба открывает набор на 2020-2021 год

Круг тем наших занятий на сентябрь-май:

— плетение из бересты;

Показать полностью.

— работа с раковинами каури;

— работа с бисером;

— чувашская вышивка;

— плетение поясов 2-мя различными способами;

— вязание концов к сурпанам;

— прядение на веретене;

— отрисовка узоров;

— плетение кружева на коклюшках к головному убору «чалма».

Клуб чувашской вышивки и ремёсел запись закреплена

ЧУВАШСКИЙ КОСТЮМ | Вышивка | Культура| Кухня

И.Г. Петров «Одежда покойника и связанные с ней представления у чувашей»:

«Однако не во всех случаях одежда покойника воспринималась в качестве опасной составляющей, от которой необходимо было избавляться. Бывали и исключения, когда одежду покойника после стирки специально оставляли в качестве оберега или его символического заместителя.

Показать полностью. Так, в селениях некрещеных чувашей Закамья (с. Клементейкино) и Заволжья (с. Старое Афонькино) одежда, снятая с покойника, использовалась исключительно как средство защиты жилища от пожара. Для этого одежду покойника после стирки высушивали, собирали в узел и вешали под крышей дома на стропилах около дымохода (ПМА. Етриванова; Рыбакова).

Кроме этого одежда покойника выступала в качестве амулета. Как нам поведала С. С. Михайлова (1927 г.р.)

из с. Клементейкино Альметьевского района Республики Татарстан, от платья своей матери по совету старожилов она отрезала небольшие кусочки и пришила их на исподнюю часть своего одеяния и одеяния остальных членов семьи. По словам информатора они надежно защищают человека от злых сил и иных опасностей

(ПМА. Михайлова). В с. Старое Ганькино Похвистневского района Самарской области одежду покойника также стирали, высушивали, а потом разрезали на маленькие кусочки и раздавали родственникам умершего, и в первую очередь близким членам семьи (ПМА. Елина). С таким же смысловым подтекстом одежда покойника использовалась при отправлении в дальнюю дорогу и поездке на судебное разбирательство. Если вдруг наступали такие обстоятельства, чуваши брали с собой целое одеяние покойника или его кусочек и верили,

что, благодаря этому, обретают мощную и действенную защиту (ПМА. Серендеева). Такие же представления были свойственны другим народам Поволжья, например, марийцам. По исследованиям Т. Л. Молотовой, марийцы верили, что «если надеть такую одежду на суд, то якобы такого человека не могли осудить» [31, с. 49].

Таким образом, в обрядовых действиях магического характера с одеждой покойника у чувашей одновременно присутствуют два диаметрально противоположных мотива. С одной стороны, от одежды покойника старались как можно быстрее избавиться, а с другой – ее оставляли в качестве оберега или амулета. Если первая мотивация была обусловлена боязнью живых перед покойником и отторжением всего того, что было с ним связано, то вторая была обусловлена стремлением заручиться у покойника защитой и покровительством.

Такие же представления имеют место в похоронно-поминальной обрядности других народов [6, с. 67], что свидетельствует об их универсальности, обусловленных общей сутью и содержанием погребального ритуала.»

Петров Игорь Георгиевич

Институт этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук

Местонахождение

Государственное учреждение культуры «Саратовский областной музей краеведения»