Торжокское золотое шитьё

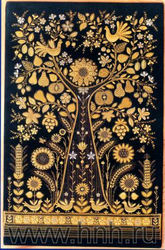

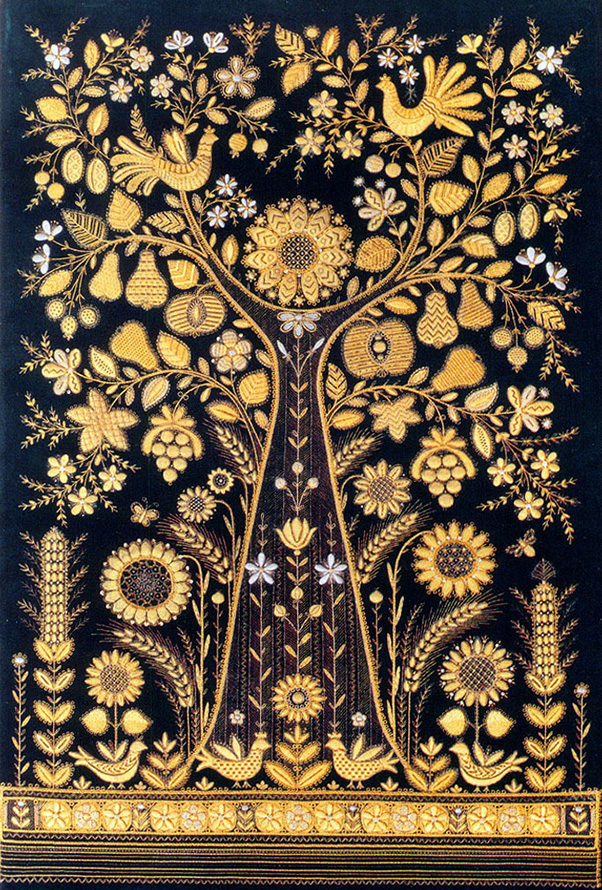

Торжокское золотое шитьё — вид русской вышивки, народный художественный промысел, известный в Торжке с XIII века и получивший развитие в XVIII веке. Традиционные изделия — вышивка золотыми и серебряными нитями по сафьяну (обувь), бархату, сукну (костюм, церковное облачение). Для торжокского золотого шитья наиболее характерен растительный орнамент с мотивом ветки розы; основной узор украшался завитками, усиками, блестками.

Город Торжок находится в Тверской области. Город этот древний, его в 12 веке основали новгородские купцы. Место было удобным, на пересечении торговых путей. Никто мимо не проезжал, всякий путник в этих краях останавливался. Купить что-то, продать или договориться о покупке тут всегда можно было. И никто не уезжал отсюда без чудесного золотого шитья. Ведь промысел этот появился чуть ли не раньше самого города. В Торжке золотом вышивали все, даже боярыни, дочки купцов и знатных людей. Золотое шитьё считалось настоящим искусством. Изо всех сил боярские дворы состязались в золотом шитье. Открывали собственные мастерские, переманивали лучших мастериц. А потом хвастались друг перед другом у кого изделие богаче расшито.

Однажды в Торжок решила приехать сама Екатерина II. Местные мастерицы не стали ломать голову чем удивит царицу. Конечно золотым шитьём. Решили они сшить ей платье из голубого атласа, а на нём вышить золотые лилии. Екатерине платье так понравилось, что мастерицу, которая сделала такое чудо, она увезла с собой в Петербург. Злые языки утверждали, что талантливая мастерица была очень дурна собой. Поэтому уже в Петербурге Екатерина отобрала 12 самых красивых девушек, послала их в Торжок учиться мастерству. Сказала, что красивые вещи должны создаваться только красивыми людьми.

А золотое шитьё удивляло многих. Им ещё поэт А.С. Пушкин восхищался. Сам он раз 20 бывал в Торжке. Конечно, великолепные вышивки не оставались без его внимания. Искусство здешних мастериц вдохновляло поэта. С письмами некоторым своим девушкам он посылал златотканые пояса.

Время прошло, но слава Торжка не угасла. Сюда приезжают, чтобы приобрести удивительные вещи, расшитые золотом: охотничьи фляги, кошельки, сумочки, картины и многое-многое другое.

В Торжке вышивались костюмы для фильма «Война и мир» и «Анна Каренина». А современные модницы, как и в Пушкинские времена, заказывают себе вышитые золотом пояса.

Торжок – красивейший город Тверской губернии. На восьми холмах развернулись улицы и площади древнего города, прекрасные церкви, памятники и ярмарка, где можно купить знаменитые золотые вышивки.

Торжокское золотое шитьё , один из видов русской вышивки, художественный промысел, известный в Торжке с 13 века и получивший широкое развитие в 18 веке. Традиционные изделия — вышивка золотыми и серебряными нитями (главным образом «кованым» швом и швом «в прикреп» по настилу) по сафьяну (обувь, рукавицы и пр.), бархату, сукну и др. материалам (различные детали народного праздничного костюма, предметы церковного обихода, пояса, кошельки и др.).

Для Торжокского золотого шитья наиболее характерен растительный орнамент с мотивом ветки розы; основной узор украшался завитками, усиками, блёстками, которые смягчали переход от рельефного орнамента к фону.

В 1928 мастерицы объединились в Торжокскую золотошвейную артель им.

8 Марта, в 1960 реорганизованную в одноимённую фабрику — филиал производственного объединения строчевышитых и золотошвейных уборов «Калининские узоры», выпускающую преимущественно знаки различия для армии, эмблемы, а также платья, панно и т.д.

Лит.: Хилевская К. В., Золотой узор. Рассказ о торжокских золотошвеях, М., 1959.

Золотошвейное дело в городе Торжок

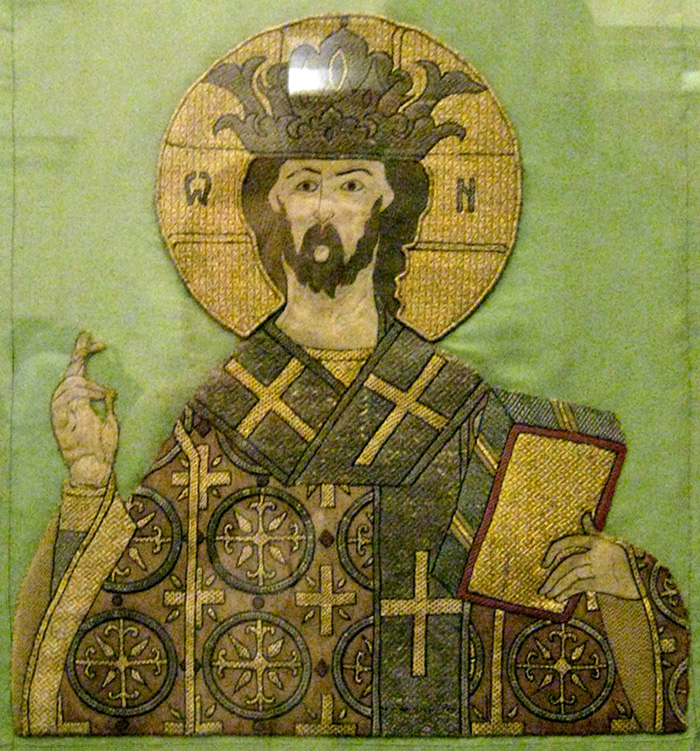

Золотошвейное дело – это одно из самых замечательных русских ремёсел. Оно начало развиваться с Х-го века, со времени принятия на Руси христианства.

Великолепные, расшитые золотом, убранства в храмах: завесы, хоругви, покровы, вышитые иконы, драгоценные облачении священников; княжеские и боярские одежды, парчовые ткани, на которых узоры были вышиты – всё это поражало иностранных гостей своей красотой и роскошью. Блеск и сияние золота, переливы драгоценных камней и жемчужного низанья превращало окружающую реальность в таинственный мир, в ослепительное зрелище.

Вышивать золотой нитью оказывается не просто, это дело канительное. Под словом «канитель» мы всегда подразумеваем что-то длительное и порой утомительное. А в старину канитель – это особым образом приготовленная нить, то есть на тонкую шёлковую нить спиралью накручивали золотую или серебряную тончайшую проволочку. Занятие нелёгкое и кропотливое.

Витая нить не только красивее простой, но и держится на ткани более прочно. Золотая нить сама по себе хрупкая и капризная, продёрнуть золотую нить сквозь ткань практически невозможно – она легко разрывается. Поэтому, чтобы украсить вышивку золотой нитью, её пришивают мелкими стежками на лицевой стороне или скручивают в канитель.

В первом случае золотая нить, плотно навитая на шёлковую, рядами укладывалась на поверхности узора, а затем прикреплялась льняной нитью, которая называлась нить — прикреп. Эта нить красиво выделялась на золотом и серебряном фоне, если она была цветной, то напоминала эмалевые украшения. Канитель использовали не только для вышивки, из неё делали кружева, петли, ожерелья, обвивку пуговиц и т.д. Из золота ткали ткани, кисти, плели тесьму.

Золотом украшали атлас, бархат, кожу, шёлк. Золотым шитьём были украшены и предметы домашнего обихода: полотенца, платки, скатерти и предметы конского убранства. В узорах шитья изображались птицы, барсы, сцены соколиной охоты, растительные мотивы. Очень часто мастерицы имитировали золотые ткани, привозимые из заморских стран. Они могли воспроизводить не только узоры, но и фактуру тканей.

Если на Руси и не было каких-то видов рукоделия, то однажды увидев их, русские мастерицы могли довести их до совершенства, какого не было до этого. Так рождалось русское искусство и мастерство. В русском народном искусстве заключались идеи добра, света и весны.

На Руси золотое шитьё было исключительно женским делом, которым занимались во многих уголках необъятной страны – и в боярских домах, и в крестьянских избах, а во главе этих занятий стояла хозяйка дома, которая сама и вышивала. Любили золотошвейное дело и в монастырях. Занимались рукоделием и более высокопоставленные особы княжеского и царского рода: Ефросинья Старицкая, сосланная Иваном Грозным в монастырь, жена и дочь Бориса Годунова – Ирина и Ксения.

Золотым шитьём чаще выполнялись изделия на православную тему. Вышивание, кружевоплетение, жемчужное низание на Руси любили, за этим занятием женщины всегда молились – одна читает «Жития святых» или Писания Святых Отцов церкви, а другие, слушая её, плетут, вышивают, вяжут. Русские женщины умели прясть, ткать, шить, вышивать. Иностранцы, приезжавшие в Россию, всегда отмечали особый дар русской женщины в этих делах. Золотошвеи создали прекрасные произведения, вышитые золотом и шёлком.

Великолепие золотого шитья мы можем увидеть в Московском Кремле, Троице-Сергиевой Лавре, Новодевичьем и других русских монастырях.

В более ранние времена вышивали настоящей, золотой нитью. Потом стали эффект золота имитировать, а шитьё стало называться не «золотое», а «золотное».

К началу XIX века вышивка металлической нитью постепенно исчезает, остаётся лишь на парадных придворных и военных мундирах.

Торжок – старинный городок, в котором в XIII веке зародилось русское золотое шитьё, остался, можно сказать, единственным местом в России, где сохранилось это мастерство. Умелые руки русских мастериц создали уникальные произведения, отличающиеся высокой техникой исполнения и декоративностью. В Торжке вышивают иконы, церковное облачение и утварь.

Старинный русский город и до сегодняшнего дня остаётся гордостью России. На фабрике «Торжокские золотошвеи» ассортимент продукции значительно увеличился и периодически обновляется.

Изделия, вышитые золотом и серебром, являются лучшим подарком, который по достоинству оценят любители изысканности, красоты и роскоши. Различные сумочки, косметички, очёчники, картины, платки, панно с изображением златоглавых церквей, иконы и другие виды изделий непременно порадуют вас.

На фабрике вышивают диванные подушки, скатерти, украшения (серьги, брошки, кулоны, заколки для волос), выполняются и индивидуальные заказы. Золотые руки мастериц вышивают золотыми нитями и современную одежду, и аксессуары, предметы интерьера и записные книжки, шкатулочки и различные эмблемы, и всё это прекрасно вписывается в современный образ жизни. Поэтому новая торговая марка от «Торжокских золотошвей» «TiZetta» – весьма популярное предприятие и среди молодого поколения.

Мастерицами золотошвейной фабрики Торжка оформлены Георгиевский зал в Кремле, Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, Константиновский дворец. Для Норильского кадетского корпуса изготовлено знамя с Российским гербом и иконой «Николая Чудотворца».

Русское золотое шитьё отличается совершенством композиций, все узоры соразмерны друг с другом, в них чувствуется определённый внутренний ритм, и даже поверхность, свободная от шитья носит орнаментальный характер. Не каждая могла стать золотошвейных дел мастерицей. Все русские мастерицы были поистине художницами, потому что душа русского человека всегда стремилась к красоте, а «красота – способ существования русского человека».

Золотошвейное дело в городе Торжок

Торжок – старинный городок, в котором в XIII веке зародилось русское золотое шитьё, остался, пожалуй, единственным местом в России , где сохранилось это мастерство.

Умелые руки русских мастериц здесь создавали и создают по сегодняшний день уникальные произведения, отличающиеся высокой техникой исполнения и красотой. В Торжке вышивают иконы, церковное облачение и утварь. А еще иглы золотошвей потрясающе украшают вышивкой сумочки, одежду, перчатки…

Изделия, вышитые золотом и серебром – роскошный подарок, который по достоинству оценят любители изысканности, красоты и роскоши. Различные косметички, картины, платки, диванные подушки, панно с изображением златоглавых церквей, и другие виды изделий ( всего не перечислишь!!) , непременно порадуют вас и ваших близких .

На фабрике выполняются и индивидуальные заказы. Золотые руки мастериц вышивают золотыми нитями и современную одежду, и аксессуары, предметы интерьера, шкатулочки и различные эмблемы, и всё это прекрасно вписывается в современный образ жизни. Поэтому новая торговая марка от «Торжокских золотошвей» «TiZetta» – очень даже популярное предприятие и среди молодого поколения.

Вышивать золотой нитью оказывается не просто, это дело канительное. Под словом «канитель» мы всегда подразумеваем что-то длительное и порой утомительное. А в старину канитель – это особым образом приготовленная нить, то есть на тонкую шёлковую нить спиралью накручивали золотую или серебряную тончайшую проволочку. Занятие нелёгкое и кропотливое.

Витая нить не только красивее простой, но и держится на ткани более прочно. Золотая нить сама по себе хрупкая и капризная, продёрнуть золотую нить сквозь ткань практически невозможно – она легко разрывается. Поэтому, чтобы украсить вышивку золотой нитью, её пришивают мелкими стежками на лицевой стороне или скручивают в канитель.

Золотым шитьём очень часто выполнялись изделия на православную тему. Вышивание, кружевоплетение, жемчужное низание на Руси любили, за этим занятием женщины всегда молились – одна читает «Жития святых» или Писания Святых Отцов церкви, а другие, слушая её, плетут, вышивают, вяжут. Русские женщины всегда умели прясть, ткать, шить, вышивать..

Эпоха возрождения золотого шитья и ее инновации

Богатейшая и своеобразная традиционная культура адыгов изучена до сих пор неравномерно. Радикальные изменения во всех сферах жизни, происходящих в стране в целом и в Чечне в частности, породили сложную социокультурную ситуацию. С одной стороны, не ослабевает интерес к западной массовой культуре, с другой – наблюдается большой интерес к собственным национальным духовным ценностям и материальной культуре. Несмотря на повышенный интерес в современной Чечне к традиционной культуре, все же совершенно неисследованными до сих пор остаются важнейшие пласты, в том числе и золотошвейное искусство чеченцев.

Народы, как и отдельные личности, имеют свое лицо, свой физический и духовный облик, свою неповторимую историю и культуру. Человек, который не знает своих корней, не любит свою малую Родину, не будет никогда уважать традиции, культуру и национальные чувства другого народа. Соприкосновение с народным искусством, традициями, историей родного края участие его в народных праздниках духовно обогащают человека, поддерживают его интерес к прошлому и настоящему, воспитывают чувство патриотизма.

Адыгское народное декоративно-прикладное искусство весьма самобытно. Оно прошло длинный и сложный путь развития и имеет свои специфические черты. С древнейших времен адыги постоянно поддерживали широкие торгово-экономические и культурные связи со многими странами что, оказало определенное влияние на развитие их декоративно-прикладного искусства. Оно впитало в себя отдельные элементы из декоративно-прикладного искусства других народов. Но это заимствование не было механическим: чужеродные элементы подвергались творческой переработке и органически слились с народным искусством адыгов.

Золотому шитью, как одному из важнейших видов декоративно-прикладного искусства адыгов, стали классические произведения этнографов-адыговедов М.К. Азаматовой, Е.М. Шиллинга, Б.Х. Мальбахова, Л.И. Лаврова, А.С. Кишева, Т.Д. Равдоникас, Е.Н.Студенецкой, М.М. Иваноковой, Н.К. Теучежа, М.Г. Куека и др.

Золото, в силу своих уникальных свойств, с древних времен использовалось человеком для создания различных ювелирных украшений. Но кроме всего этого, золото нашло применение еще в одной области человеческой деятельности, на первый взгляд, не имеющей с этим благородным металлом ничего общего – это вышивка и шитьё золотой нитью элементов одежды.

Первое место по красоте и эффектности среди вышивок следует отвести шитью золотыми и серебряными нитками, известному под названием золотого шитья. Шитье золотом – работа довольно трудная, требующая тщательного исполнения, поэтому ею занимались большей частью в монастырях и специальных золотошвейных мастерских. До сих пор существовало мнение, что для безукоризненного исполнения этих работ шитье золотом нужно изучать, по крайней мере, в течение нескольких лет. В последнее время, когда этот вид рукоделия стал довольно популярным, придумали различные более легкие способы вышивания золотом, не требующие такого большого труда, как прежде. Материалы для шитья золотом теперь используются другие. Конечно, сейчас таких нитей из чистого серебра и золота, которые были в дореволюционной России, нет. Их заменили крученые и пряденые нитки с добавлением небольшого количества драгоценных металлов, реже встречаются металлизированные нитки. В нашей стране пряжу с золочением выпускает Денисовский завод, но лучшие нитки для золотого шитья – французские. В зависимости от техники шитье делают на атласе, шелке, бархате. Лучшие ткани для золотого шитья опять же импортного производства – итальянские, неплохи также французские и китайские. Главное требование к этим тканям – они должны быть очень прочными и достаточно толстыми. Для золотого шитья употребляют не только золотые и серебряные нити, но матовую и блестящую канитель (канитель – это тонкая проволочка, свитая спиралью).

Часто при вышивке золотой нитью применяется жесткая и мягкая «канитель». Мягкую можно легко разрезать обычными ножницами, после чего в образовавшуюся полую трубочку вставляется иголка с нитью и далее вышивается узор, а жесткая канитель, которая скручена в спираль, очень эластичная и её можно выложить по линиям рисунка.

Орнамент, как и культура в целом, относится к типу открытых систем, способных воспринимать и перерабатывать поступающую извне информацию. Постоянные контакты между этносами неиз¬бежно вели к взаимодействию и обмену. Следовательно, в орна¬менте любого этноса наряду с этническими элементами всегда присутствовала сумма усвоенных инноваций. В силу же «консер¬вативности» традиционной культуры «инновационные мотивы» проходили длительный процесс адаптации, а впоследствии вос¬принимались уже как свои, этнически специфические.

Старинные секреты мастерства, старинные узоры для вышивки, секреты техники плетения и ткачества передавались из поколения в поколение на протяжении столетий.

Поверхность золотого шитья «вприкреп», появившегося позже, напоминает засаженное поле. Здесь присутствует мотив сетки, которой у народов Кавказа приписывалась магическая сила.

Таким образом, можно выделить типы орнаментальных композиций и элементы орнамента – это роговидный завиток, круг, крест и другие. Все они сводятся к солнечному культу и позднее были сконцентрированы в золотошвейном орнаменте на адыгской женской одежде, являясь сугубо женскими оберегами. Обереговая функция этих элементов еще более подтверждается тем, что золотошвейные нашивки и плетения в малых количествах выполняются и на мужских вещах: башлыках, бурках, рукоятках плетей, луках седел, колчанах и др. Сформировались они в древнейшие времена, но сохранили свои функции, благодаря адекватности основному типу хозяйствования адыгского этноса – земледельческому.

Кресты устанавливались в священных рощах возле деревьев и там же проводились обряды жертвоприношений. В сущности, и дерево, и крест в разные эпохи отражали одни и те же представления. Таким же символом является женщина-богиня. У адыгов это «Жыг Гуащэ» — «дерево-богиня»; образы женщины, дерева и креста тождественны, и означают плодородие. Поэтому они сохранились до сегодняшнего дня в обряде вызывания дождя «хьэнцэгуащэ», когда участники носят деревянный крест, наряженный куклой, и распевают песни. Впоследствии крест, являвшийся древним культовым знаком, стал основой большинства орнаментальных композиций адыгского узора – на верхушках шапочек, на нарукавных подвесках, в углах пол кафтанчиков и платьев, на кисетах, сумочках и др. вещах. Как и крест, с солярным культом связан и другой элемент орнамента – роговидный завиток.

Можно сделать вывод, что роговидный завиток, присутствующий в орнаментах многих народов, происходит от символов божеств Солнца и плодородия. Как сами рога животных (в обрядовой атрибутике), так и изображения их в орнаменте были широко распространены и в культуре адыгов.

Особое место в золотошвейном деле занимало изготовление басонных изделий – шнуров, галунов – «шъагъэ», тесьмы – «уагъэ», кистей – «шъопс», шариков – «дэнлэч», плетеных подвесок и т.д. Также характерной особенностью золотого шитья адыгов было гармоничное сочетание вышивки с галунами, шнурами и басонными изделиями из золотых и серебряных ниток. Применение всех этих элементов в украшении одежды было тонко продумано и создавало специфический стиль, отличный от золотошвейного искусства других народов.

Способы плетения басонных изделий имеют давние традиции и восходят к глубокой древности. В золотом шитье редко используется лишь один способ переплетения нитей.

Ни один народ мира в одной тесьме не применял столько разновидностей, сколько адыгские мастерицы басонного плетения. Это «уагъэ пIуакI» – плоская тесьма, «уагъэ хъурай» – круглая тесьма, «уагъэ зэтекI», «уагъэ зэгокI» – раздваивающаяся тесьма, «уагъэ зэхау» – сливающаяся тесьма, «цIыфитIу иуагъэ» – тесьма сделанная вдвоем, «уагъэ къолэн» – разноцветная тесьма, «уагъэ зэхэлъ» – плетение сутажа, «уагъэ лъэныкъорыгъаз» – односторонняя тесьма, «уагъэ зэпэчIнынатIэ» – плетение тесьмы в противоположные стороны (левосторонняя, правосторонняя), «уагъэ зэхэблагъ» – переплетающаяся тесьма.

Каждый вид тесьмы имел свое место в оформлении различных изделий со своим характером, фактурой и узорностью.

У адыгских золотошвей ценилось умение изготавливать дэнлъэч –

оплетенные пуговки, бусины, двигающиеся пуговицы-застежки, используемые в отделке, что свидетельствовало о высоком уровне мастерства. Как отмечают исследователи, наиболее популярным символом Вселенной у адыгов считается «дэнлъэч». Действительно в соответствии с содержанием слова «дэнлъэч» и обозначенным им форме и технологии плетения, данный знак отражает циклические представления адыгов о жизни и Вселенной.

Каждый элемент узора в золотошвейном искусстве наполнен определенным смыслом.

В старину золотошвеи, выполняя свою кропотливую работу, познавали народную мудрость, учились скромности, уважению к труду, жить в строгом соответствии с обычаями. Искусство развивало эстетический вкус девушки. До наших дней сохранились образцы творчества мастериц XIX— начала XX веков, они находятся в республиканском Национальном музее.

На протяжении многих веков культура адыгов славилась золотошвейным ремеслом, ставшим поистине искусством. Его расцвет пришелся на XVIII—XIX века. Золотыми и серебряными узорами украшались предметы быта, постельные принадлежности, различные аксессуары, национальные костюмы. В начале XX века вытесненное фабричными изделиями «золотое» искусство стало постепенно угасать, но не исчезло совсем.

Близко к ювелирному искусству стояло шитье золотом. Золотошвейные изделия адыгских мастериц поражали взоры современников, были известны далеко за пределами Северного Кавказа. Золотым шитьем украшались женские одежды, веера, кисеты, женские шапочки, настенные сумочки и другие предметы.

Золотошвейные украшения выполнялись золотыми или серебряными нитками по бархату или плотному сукну. Умение вышивать считалось большим достоинством девушки, что сказывалось на калыме за нее, который был гораздо выше обычного. В основе орнамента золотого шитья лежало сочетание ромбов, трилистника и завитков в виде турьих рогов. Золотошвейными предметами украшали жилище, стены домов, они бережно хранились и передавались по наследству. Вышивки в виде готовых орнаментальных деталей передавались из поколения в поколение вместе с металлическими украшениями. В декоре костюма каждый элемент вышивки что-то означал, например, принадлежность к роду, сословный статус невесты и т. д. [2, с. 16].

Человек, создававший прекрасные работы, был таким же гармоничным, как и его произведения. Посредством традиции золотого шитья естественным образом протекал процесс межпоколенной коммуникации, транслирующей эстетические ценности и практические умения от старших к младшим членам сообщества.

Можно говорить о том, что некоторым образом золотошвейное ремесло вписывается в контекст искусства и развлечения в традиционной культуре. Как любая творческая деятельность, золотое шитье с течением времени все более совершенствовалось (менялось содержание труда, соответственно, отношение к труду); сам процесс работы уже начинал приносить эстетическое удовольствие. Традиционно умение шить золотом, ткать галуны, изготавливать из серебряных и золотых ниток басонные изделия (кисти, шарики, шнуры, цепочки, плетеные подвески) считалось обязательным для девушек из знатных семей.

Золотошвейные работы выполнялись, как правило, коллективно. Собираясь в тесном кругу, мастерицы старались всячески развлечь себя: нередко исполнение песен приносило не меньше удовольствия, чем эстетическое наслаждение от исполненной работы. Зачастую девушки развлекали себя повествованием сказаний и легенд. Использование некоторых видов техники золотого шитья (например, плетение басонных изделий, тканье галуна) привносило в работу даже элемент игры. Выполняя золотошвейные работы вышивальщицы соревновались в технике и качестве их исполнения, искусности орнамента, сопровождая процесс создания изделия обрядовыми играми. Иногда, находясь под действием такой атмосферы, первоначальный рисунок орнамента мог видоизменяться. Во время девичьих посиделок трудно было сказать, где заканчивается магия и мистерия и начинается театрально-зрелищная буффонада с песнями, танцами, шутками и играми, границы между ними были зыбки и условны. Таким образом, процесс изготовления костюма мог превращаться в процесс горизонтальной коммуникации, деятельностно и эмоционально сплачивающей этническое сообщество.

Постепенно, вырастая из не искусства, золотое шитье адыгов формировалось и видоизменялось вместе с создающим его человеком. Со временем мастерство вышивальщиц и техника исполнения шитья достигли столь высокого уровня, что позволяет сегодня говорить об адыгском золотом шитье как об искусстве. Золотошвейное искусство продолжает возрождаться и в наше время. Преемственность в данном виде декоративно- прикладного искусства народа и одним из ярчайших представителей современного золотошвейного искусства выступает известный мастер золотого шитья, в совершенстве владеющих секретами древних мастеров Сафиет Сет (Панеш). По направлению Центра народной культуры окончила курсы золотого шитья в городе Нальчике, у известного мастера ДПИ Мастафова В.Б. Много лет вела работу по возрождению золотошвейного искусства в республике. Ее работы отличаются лаконизмом и совершенством форм. Она создала свою оригинальную композицию рисунка-орнамента, придающую ее вышивке ярко выраженное национальное своеобразие и индивидуальность. В ее исполнении мы можем любоваться оригинальными традиционными костюмами и множеством сувенирных изделий.

Созданные сегодня изделия, техника их исполнения, форма и орнамент, претендующие на определенную этническую специфику, часто не соответствуют традиционному облику аутентичных образцов, поэтому изучение старинных образцов золотого шитья как стилеобразующего фактора может сыграть не последнюю роль в развитии декоративно-прикладного искусства адыгов как значимого фактора художественной коммуникации, возникающего между художником и публикой, между публикой и окружающим миром.

Проблема возрождения адыгского прикладного искусства требует активизации художественно – краеведческой работы в национальных школах, создания различных кружков народного творчества, широкой пропаганды национальной культуры на уроках и во внеклассной работе.

Поэтому и возникла идея приобщить учащихся нашей школы к традиционным народным ремеслам, через создание объединения художественно – эстетической направленности «Сэтэнай», для реализации курса золотошвейного искусства адыгов.

К сожалению, сегодня в Адыгее искусство золотого шитья пришло в упадок, который начался ещё в XIX веке из-за активного использования вышитых предметов в быту, недолговечности материалов, применявшихся в вышивке. Поэтому очень остро стоит проблема возрождения традиций адыгейского прикладного искусства, в частности, золотой вышивки, которая являлась неотъемлемой частью украшения женского национального костюма. Решить эту проблему можно путём создания различных кружков народного творчества, пропаганды национальной культуры на уроках в школе и во внеклассной работе. Например, положительных результатов смогла добиться М. Ю. Хахук, учитель изобразительного искусства в средней школе №3 г. Адыгейска, которая проводит определённую работу среди школьников по возрождению традиций золотошвейной вышивки.