- Карельская вышивка

- Применение Редактировать

- Особенности Редактировать

- КАРЕЛЬСКАЯ ВЫШИВКА.

- Карельская вышивка

- Карельская вышивка — это лён и хлопок, красное и белое. А еще — золото и серебро по парче и бархату. Скромные геометрические мотивы и богатые узоры с фигурами людей и животных. Видов вышивки в Карелии столько же, сколько народов, ее населяющих. О рукоделии, которое получало награды Парижской выставки и до сих пор остается брендом республики, — в новом выпуске «100 символов Карелии».

- Кто и зачем вышивал в Карелии

- Что и как вышивали в Карелии

- Заонежье

- Олонец

- Беломорье

- Как живет вышивка сегодня

Карельская вышивка

У традиционной карельской вышивки многовековая история. Но ткань – далеко не самый долговечный материал. Поэтому некоторые старинные образцы, дошедшие до наших дней, датируются лишь XII веком. Большинство сохранившихся вышитых предметов народного быта и праздничного костюма относятся к периоду XVIII-XIX веков.

Применение Редактировать

Умение красиво, аккуратно вышивать считалось обязательным для любой девушки и женщины. Девочек приучали к вышиванию с 6-8 лет 5 . В Заонежье такое умение приравнивалось к знанию грамоты у мужчин 1 .

Вышитый орнамент – своеобразный талисман, призванный защитить человека и его жилище. Изделия, украшенные вышивкой, обязательно использовались для проведения торжественных ритуалов: свадебных, поминальных, погребальных.

Полотенце. Вторая половина XIX века. Источник: музей-заповедник «Кижи» 7 .

Каждый рисунок, нанесенный на ткань, несет в себе определенную смысловую нагрузку. Согласно верованиям древних карелов, такие предметы могут быть наделены магической силой и тайным смыслом. Вышитые узоры на одежде должны были оберегать своего владельца от злых духов, дурных помыслов и негативных воздействий.

Вышитым орнаментом было принято украшать практически любую часть гардероба: от платьев и рубах до головных уборов. А расположение рисунка зависело от типа вещи. Рубахи и передники украшались по подолу, скатерти по всему полотну, а полотенца – по обоих концах.

Особенности Редактировать

Изначально узоры на ткани создавались с помощью медных или бронзовых тонких проволок, затем им на смену пришли более податливые и пластичные льняные и хлопковые нити. Орнаментальная композиция традиционной карельской вышивки достаточно проста, лаконична, без лишних вычурных узоров и причудливых форм. Она основывается на следующих принципах:

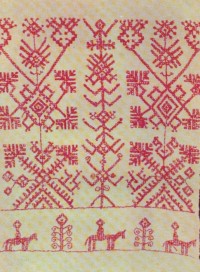

Отличительной особенностью карельской вышивки является использование монохромной цветовой гаммы. По сложившейся испокон веков традиции применялось исключительно бело-красное сочетание цветов. Мастерицы вышивали либо белым по красному, либо красным по белому 4 . Редко когда применялась особенная методика шитья: белым по белому.

Любая вышивка выполнялась по принятым канонам того региона, где она производилась. В традиционной карельской вышивке часто можно встретить схематические изображения растений, людей, животных, Наиболее часто изображались деревья, бегущие лошади, восход солнца.

В вепсской вышивке изображения животных отсутствуют. Мастерицы из северных карельских районов в своих работах использовали только орнамент из геометрических фигур, так как по преданию такие изображения защищают жилище от порчи и сглаза. В вышитых изображениях южных карел присутствуют преимущественно растительные мотивы.

С XVIII века в традиционный орнамент добавляются сюжеты с экзотическими и фантастическими животными 3 . Кресты в вышивке всегда символизируют препятствия для распространения зла и преграды для нечисти.

Как народный промысел Заонежская вышивка зародилась в деревне Шуньга, где впоследствии стали регулярно проводится выставки-ярмарки. Она гармонично соединяет в себе лучшие вышивальные традиции карельского и русского народов. Вышитые полотенца, покрывала, предметы одежды признаны выдающимися произведениями народного творчества.

Заонежская вышивка. Источник:музей-заповедник «Кижи» 5

В 1900 году изделия, вышитые карельскими мастерицами Татьяной Риккиевой и Евдокией Павловой 3 , отметили серебряной медалью на Всемирной выставке в Париже. Точное толкование узоров восстановить практически невозможно, вышитые орнаменты носят все больше декоративный характер. Но карельская культура вышивки сохранилась и по сей день. Вышитые орнаменты наносятся на столовый и домашний текстиль, повседневную одежду, сценические костюмы, сувенирную продукцию.

КАРЕЛЬСКАЯ ВЫШИВКА.

Карельская вышивка – с одной стороны это вид декоративно-прикладного искусства, а с другой стороны, этот способ украсить свою одежду, свой быт, создать с помощью изображения на вышивке оберег. Древнейшие из найденных на территории Карелии вышитых изделий 12 века и имеют сложный геометрический орнамент. Первоначально узоры помимо декоративного имели символическое, магическое значение, основанное на религиозных представлениях народа.

В вышивке Карелии часто встречаются стилизованные изображения растений и животных. Часто встречаются изображения дерева с отходящими от него ветвями или дерева-человека. Вышивались также птицы, кони. Очень много изображения солнца. Солнце получило великое множество вариантов изображения. К ним относятся и разнообразные кресты и в круге, и без него. Позднее к ним добавились изображения цветов, реалистически выполненных побегов, деревьев.

Очень отличается вепсская вышивка – помимо особенностей, понятных специалистам, можно обратить внимание, что в вепсской вышивке нет изображений животных.

Основным цветовым решением в карельской и вепсской вышивке являлось бело-красное сочетание.

В 18 веке в карельской вышивке начали использовать сюжеты с экзотическими изображениями. Связывают это с влиянием районов, где обосновались новгородцы. Появились в вышивке единороги, павлины, львы-барсы. У животных хвосты в виде расцветающей ветви, тела животных вышивались солярными знаками. Например, кресты — преграда и отвращение зла.

Рассказывая о карельской вышивке, невозможно не упомянуть о Шуньге. Именно в Шуньге возник народный промысел Заонежская вышивка. Слава о ней гремела по всему миру. Заонежская вышивка вобрала в себя самое лучшее из русского и карельского искусства. Для этого достаточно посмотреть на старинные заонежские полотенца, накомодники, платья. Тем они и привлекательны, что сочетают в себе и русские, и карельские корни!

Ещё в 1900г. работы Татьяны Риккиевой и Евдокии Павловой на Всемирной выставке в Париже были отмечены большой серебряной медалью.

В 1907 году в Шуньге был создан пункт Петербургского «Общества помощи ручному труду» под руководством Пономарёвой А.А. И уже в 1913 году насчитывалось до 300 мастериц – надомниц не только в Шуньге, но и по окрестным деревням. Изделия заонежских мастериц побывали в Калифорнии, Париже, Лондоне. Очень ценилась вышивка по тканой сетке «поймитту». Во время оккупации финны, воевавшие в Карелии, очень ценили изделия заонежских вышивальщиц и в обязательном порядке старались отправить их домой, в Финляндию.

К 19 — началу 20 века это смысловое значение узоров было практически утеряно. Многие изделия продолжали свое существование в обрядах лишь по традиции. Так, в орнаментальных мотивах вышивок долгое время использовали фантастические образы, значение которых для вышивальщиц было уже неизвестно. Орнамент вышивок 19 — начала 20 века представлял собой сложную многослойную систему. В нём широко присутствовали как видоизменённые древние образы, так и новые мотивы, отражающие искусство средневековой Руси и более позднего времени.

Современный ассортимент , где используется карельская вышивка – столовое бельё, домашний текстиль, сувенирная продукция, сценические костюмы. Изделия известны не только в Карелии и в России, экспонировались на выставках и ярмарках в Финляндии, Франции, Германии, Греции и других странах и неоднократно были отмечены среди лучших.

Фото и информация, использованные в статье, из открытых источников.

При заполнении любых форм и отправки любых данных вы автоматически соглашаетсь с Политикой конфиденциальности .

Карельская вышивка

Карельская вышивка — это лён и хлопок, красное и белое. А еще — золото и серебро по парче и бархату. Скромные геометрические мотивы и богатые узоры с фигурами людей и животных. Видов вышивки в Карелии столько же, сколько народов, ее населяющих. О рукоделии, которое получало награды Парижской выставки и до сих пор остается брендом республики, — в новом выпуске «100 символов Карелии».

Карельский узор. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Кто и зачем вышивал в Карелии

Вышивка — рукоделие древнее: в Приладожье фрагменты расшитой одежды находили в могильниках XII-XIV веков. В деревенских домах вышивка была буквально повсюду: хозяйки наносили ее на рубахи, головные уборы, скатерти, концы полотенец, подзоры (так называется оборка из ткани, идущая по краю кровати).

Узоры украшали жилище и охраняли его. Считалось, например, что орнаменты на подоле рубахи не дают злому духу проникнуть в тело. Свадебный обряд не обходился без вышитых полотенец.

Впрочем, были у вышивок и более утилитарные функции. Те же полотенца-календари: по рисунку на ткани крестьянки определяли, когда выходить в поле на посев, а когда — на жатву.

Девочек приобщали к вышиванию с пяти лет. К восьми годам сажали за «пяла» — деревянные рамки, с помощью которых натягивали кусок ткани для работы.

Из статьи Е.Э. Кнатц «Вышивки Заонежья», 1927 год

«В каждой избе… обычно в «горнице» висят на стене или стоят на лавке «пялы» с начатой работой. Иногда, в зависимости от состава женской половины семьи, таких «пял» бывает несколько. «Пялы» несут с собой девицы, когда они идут погостить к родственникам в дальнюю деревню, им хочется хвастнуть своими художественными талантами перед товарками, а может быть и привлечь жениха».

За рукоделием проходили и зимние дни, и вечерние посиделки с подругами: девушка шила себе приданое. И немаленькое.

— Самое первое: девушка должна была вышить 40 полотенец, — рассказывает преподаватель Карельского колледжа культуры и искусств Надежда Толошинова. — И когда к ней приходили сваты, она делала «картинную галерею»: вывешивала все свои полотенца, чтобы ее оценили как рукодельницу. После свадьбы, если вдруг случался конфликт со свекровью, девушка ее одаривала полотенцем, чтобы задобрить.

Кроме полотенец девушка готовила еще много всего, в том числе расшитые рубахи в подарок свёкру и деверю, а себе — свадебный наряд и одежду на несколько лет вперед: в новой семье молодой жене не до рукоделия.

Надежда Толошинова. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Что и как вышивали в Карелии

На юге Карелии вышивка по рисунку была богаче, на севере — скромнее. Но везде — в основном красно-белая. Другие цвета — синий, желтый, черный — добавляли изредка и только в некоторых районах.

Деревенские мастерицы умели шить по-разному. Но чаще других в ход шли двусторонний шов (он же — счетный или «досюльный», то есть старинный) и тамбур (он же — шов «косичкой»).

Двусторонним швом вышивали узоры, абсолютно одинаковые и с лица, и с изнанки. Мастерице приходилось внимательно считать нити полотна, чтобы стежки были одинаковыми — кропотливая работа. Шить тамбуром быстрее и проще, и он более пластичный — годился для любых узоров.

Самые древние мотивы карельской вышивки — геометрические: ромбы, круги, звезды. Изобразительные — животные, растения, люди появились позже. Что конкретно значит тот или иной узор, сегодня с уверенностью не скажет никто. Но корни у большинства из них языческие, это факт.

— Очень часто встречается женская фигура — это богиня-мать, символ женского начала, — рассказывает хранитель фондов декоративно-прикладного искусства Музея изобразительных искусств Карелии Сергей Сергеев. — Дерево обычно символизирует Древо жизни, приносящее людям все блага. Часто можно увидеть синкретичную фигуру богини-матери и Древа, соединенных вместе. Эти образы настолько старые, что есть у многих индоевропейских народов, но в разном виде.

Сергей Сергеев. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Птица-пава рядом с Древом жизни — символ добра и света. Кони, иногда двуглавые, иногда с всадником или деревцем на спине, — знак солнца и мужского начала. Солярными знаками были также ромбы и всевозможные розетки.

Узоры веками почти не менялись, их копировали с маминых рубашек и бабушкиных полотенец. А языческая символика стиралась: птиц и коней все еще вышивали, а почему именно их — объяснить не могли.

Копилку узоров пополняли заимствованные рисунки. Таким путем в Карелию пришли диковинные звери: барсы, львы. Тот же Олонец был центром торговли, и купцы привозили разные истории о животных из южных стран. А крестьянки представляли их по-своему и переносили на ткани.

Образец традиционного узора из фондов Музея изобразительных искусств: женские фигуры, ведущие под уздцы коня со всадником. Исследователи считают, что такие композиции свзязаны с земледельческими ритуалами. Фото: «Республика» / Сергей Юдин

В XX веке этот процесс стал еще активнее. Узоры брали отовсюду, начиная с журналов и заканчивая упаковками от мыла товарищества «Брокар и Ко».

Заонежье

Самой знаменитой вышивкой родом из Карелии была и остается заонежская. Она вобрала всё самое традиционное: красно-белую гамму, старинные узоры, основные виды швов. Но в начале 20 века начались метаморфозы.

Славу заонежской вышивке принесли Шуньгские ярмарки, на которые съезжались российские и иностранные купцы. Они скупали работы местных мастериц и продавали по всей России, Европе и даже в Америке.

Заонежские вышивальщицы старались не отставать от моды: отложили в сторонку мамины образцы, отказались от старинного двустороннего шва и архаичных узоров. Зато ввели новые мотивы: птичек на ветках, петушков, растительные узоры тамбуром.

Шуньга, начало XX в. Фото: сайт музея-заповедника «Кижи»

В 1907 году в Шуньге открылось отделение Петербургского общества помощи ручному труду: несколько сотен мастериц работали на дому и свои работы сдавали в этот пункт. А с приходом советской власти за развитие заонежского рукоделия взялись всерьез: в 1929 году в селе Хашезеро открылась артель «Хашезерская вышивка».

Много раз она переживала кризис, меняла название, форму организации — и дожила-таки до наших дней. Сегодня предприятие называется «Карельские узоры» и находится в Медвежьегорске.

В фондах «Карельских узоров» — сотни рисунков, которые копили 90 лет. По этим образцам на фабрике могут вышить что угодно, от полотенца до роскошной ажурной скатерти или платья.

— Многие наши узоры создавались по результатам экспедиций Московского института художественной промышленности в советские годы, — рассказывает директор фабрики Нина Алёхина. — Специалисты ездили по карельским деревням, срисовывали традиционные узоры, а у нас делались образцы вышивки — таблицы.

За пяльцами на фабрике никто не сидит: узоры делают на специальных машинках. Но и ручного труда хватает. Нарисовать узор на миллиметровке, перенести его иголкой на кальку, а потом на ткань с помощью раствора синьки или зубного порошка — все это делается руками.

Работы «Карельских узоров» часто ездят на выставки по всей стране. И, как на Шуньгских ярмарках, заонежскую вышивку там разбирают влёт.

— Когда-то в Карелии было четыре предприятия народных промыслов, — добавляет Нина Алёхина. — Остались мы одни. Я считаю, обязанность наших руководителей в том, чтобы сохранить это предприятие, чтобы оно не погибло. Я точно знаю, что перспективы у него есть.

Олонец

В Олонецком районе из всех видов рукоделия лучше всего развивалось ткачество. Мастерицы делали узорное полотно, которое иной раз было не отличить от вышитого. Впрочем, за пяльцами олонецкие девушки тоже сидели: были в ходу и «досюльный» шов, и узоры красным по белому.

А вот местная техника поймитту — совершенно уникальная. С виду она похожа на вязание или шитье «по выдергу», когда из ткани выдергивают нити, а получившиеся отверстия обшивают узором. Но в олонецкой фирменной вышивке всё не так.

— Сначала мастерицы ткали специальное белое полотно, очень редкое, как марля, — рассказывает директор Олонецкого национального музея Наталья Николаева. — Его натягивали на рамку, а потом большой иглой с обломанным концом нитки собирали вместе и обметывали — то есть делали рукотворную канву. По ней белыми хлопчатобумажными нитками вышивали узоры. В основном так делали закрайки на полотенца или подзоры. Смотрелось очень красиво, как кружево.

Наталья Николаева. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Такие изделия, говорят, были нарасхват в России и за границей. Работы олончанки Татьяны Риккиевой в 1900 году даже получили серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже.

— Еще во время войны, в оккупации мои бабушка и крестная занимались вышивкой поймитту и изделия свои продавали финнам, которые такую работу очень ценили, — говорит Наталья Николаева. — Эта техника на самом деле не такая сложная, просто очень трудоемкая и требует много времени.

После Великой Отечественной поймитту стала исчезать. Мастерицы чаще вязали крючком, да и в магазинах появлялись разные ткани — незачем часами просиживать за пяльцами.

Сегодня поймитту увидишь разве что в музее. Восстановить старинную вышивку пытается местная мастерица Ирина Тиккуева. Удачный образец уже есть, на его изготовление ушло две зимы. Но это уникальный опыт — в основном такую технику можно увидеть в музеях.

Диковинные звери в технике поймитту из коллекции Олонецкого национального музея. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Красным по белому уже тоже никто не шьет. Зато много вышивают крестиком и гладью. Как-то в Олонецком музее сделали выставку про вышивку — работы принесли три десятка женщин, не всех желающих смогли принять.

Беломорье

Беломорское золотное шитье не похоже ни на какое другое в Карелии: когда смотришь на него, вспоминается убранство храмов и одежды духовенства. И правильно: исторически это было церковное рукоделие, пришло на Русь из Византии вместе с православием.

А потом шитые золотом узоры пошли в народ, в мирские наряды — сначала знати, затем и крестьян. Примерно так случилось и в Карелии.

— Известным центром золотного шитья с XVII века был Сумский Посад и село Сорока — нынешний Беломорск, — рассказывает сотрудница беломорского Центра поморской культуры Ирина Ильина. — Откуда тут взялись золотошвейки? Я предполагаю, что после распада некоторых монастырей монахини, владевшие этим искусством, рассеивались по деревням и продолжали там шить золотом. Кого-то они научали своему ремеслу, и во многих деревнях появлялись собственные мастерицы.

Ирина Ильина. Фото: из личного архива

В старину это рукоделие называлось золотым шитьем, потому что мастерицы работали с нитями из настоящего золота и серебра. Со временем их заменили более дешевые позолоченные, в которых было всего 2-3% металла, такое шитье стали звать золотНым.

Вышивать золотом непросто: металлизированную нить не получится протянуть иглой сквозь ткань. Поэтому поморки шили «вприкреп»: золотную нить укладывали плотными рядами и крепили к материи обычными нитками.

Узор в такой технике получался плоским — мастерицы шли на хитрости. Шили, например, «по карте»: из картона или бересты вырезали деталь, клеили к ткани, а поверх плотно зашивали золотом. Или использовали «мягкий настил» — фетр и нитки, которые подкладывали под золотную нить.

Драгоценным шитьем поморки покрывали пояса, косники (старинные украшения для волос), повойники (женские головные уборы). Многие мастерицы на этом зарабатывали: продавали работы на ярмарках, обменивали через Соловецкий монастырь на заморские товары и хлеб.

— Изделия с золотным шитьем не каждый мог себе позволить, — говорит Ирина Геннадьевна. — Как-то мы раскрыли один из повойников, и на картонном донце карандашом было подписано: «Два рубля с полтиной». По тем временам — ух ты, какая дорогая вещь. Понятно, что все это было предметами праздничного обихода.

Повойник, расшитый золотом, из коллекции Музея изобразительных искусств Карелии. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

К середине XX века золотное шитье практически вымерло. А два десятка лет назад его начали возрождать: Ирина Ильина, которая в то время работала учителем технологии, открыла при одной из беломорских школ музей-мастерскую «Рукоделия Поморья». Однажды ей принесли несколько повойников на реставрацию — так все и началось.

Сегодня мастерская работает при Центре поморской культуры. А в Беломорские живут полдюжины опытных золотошвеек, учениц — и того больше. Они не только копируют музейные предметы: золотное шитье прекрасно смотрится на сумках, шкатулках и бижутерии, которые у туристов идут на ура.

Современное золотное шитье. Фото: из личного архива Ирины Ильиной

Как живет вышивка сегодня

Современные мастерицы охотно осваивают техники прабабушек: и золотное шитье, и «досюльный» шов, и тамбур. В Петрозаводске этому учат, например, в студии традиционных ремесел «Вокруг кросно».

Для учениц студии старинные вышивки — не просто рукоделие. Это способ прикоснуться к истории, традициям.

— У меня люди на курсах шьют костюм, и к нему нужен головной убор, — рассказывает мастер по традиционному костюму Наталья Денисова. — А головной убор надо вышивать золотом. Что делать? Ищем преподавателя, который этому научит. Или шьют мои ученицы рубахи, а рубахи без вышивки быть не может — снова ищем преподавателя. И получается, что одни и те же люди ходят к нам практически на все курсы.

Наталья Денисова. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Вышивку как символ Карелии представляет мастер традиционного костюма, сотрудник Ресурсного языкового медиацентра карелов, вепсов и финнов Наталья Денисова:

— Вышивку точно можно назвать символом республики. Ведь если речь заходит о визуализации народной культуры, сразу вспоминаются национальные орнаменты. А орнаменты это что? Это в первую очередь вышивка, а потом уже ткачество и другие виды ремесел.

Вышивка присутствует в традиционном быту карелов, причем с очень древних времен. В средние века, в эпоху викингов это была вышивка металлическими спиралями, которые нанизывались на конский волос или шерстяную нить. В более позднее время женщины шили уже нитками по ткани. Но сама традиция была всегда.

За много веков в Карелии накопилось огромное количество техник, видов вышивки: это и шитье золотом, и прекрасные вышивки красным по белому и белым по белому. Работы наших мастериц даже получали награды на парижских выставках. Думаю, этот факт говорит сам за себя.

Над проектом работали:

Мария Лукьянова, редактор проекта

Анастасия Крыжановская, автор текста

Сергей Юдин, фотограф

Николай Смирнов, фотограф

Павел Степура, вёрстка

Елена Кузнецова, консультант проекта

Идея проекта «100 символов Карелии» — всем вместе написать книгу к столетию нашей республики. В течение года на «Республике», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ 360°» выйдут 100 репортажей о 100 символах нашего края. Итогом этой работы и станет красивый подарочный альбом «100 символов Карелии». Что это будут за символы, мы с вами решаем вместе — нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте присылать ваши идеи. Делитесь тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях — эта информация войдет в материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню рождения — напишем о ней по-настоящему интересную книгу!