Золотное шитье. История

Золотные нити

В истории золотого и золотного шитья практиковалось несколько технологических приемов изготовления нити. Самые древние нити – волоченные, из золота и серебра. Для их создания металл расплющивали молотом в тонкие листы, которые пропускали между двумя валами для придания большей гибкости и мягкости. Затем эти листы разрезали на узкие полосы, которые проволакивали через всё более уменьшающиеся отверстия и постепенно вытягивали до толщины волоса. Золотые нити могли быть в сечении круглыми («волока») или гранеными («волока», «грань»), а также плоскими («бить»).

1.Схема золотной нити из круглой проволоки накрученной на шелковую основу. 2.Схема золотной нити из фольги, накрученной на шелковую основу.

В XII веке было известно изготовление сложной нити, состоящей из шелковой нитки, обвитой серозной оболочкой кишок животного и покрытой золотой амальгамой. Другие разновидности сложных нитей создавали из металлической и шелковой или льняной нитей. Их, в зависимости от металлической составляющей, называли «золотными» (золото и серебро) или «мишурными» ( позолоченные или посеребрянные из меди, медно-цинкового сплава, олова, железа).

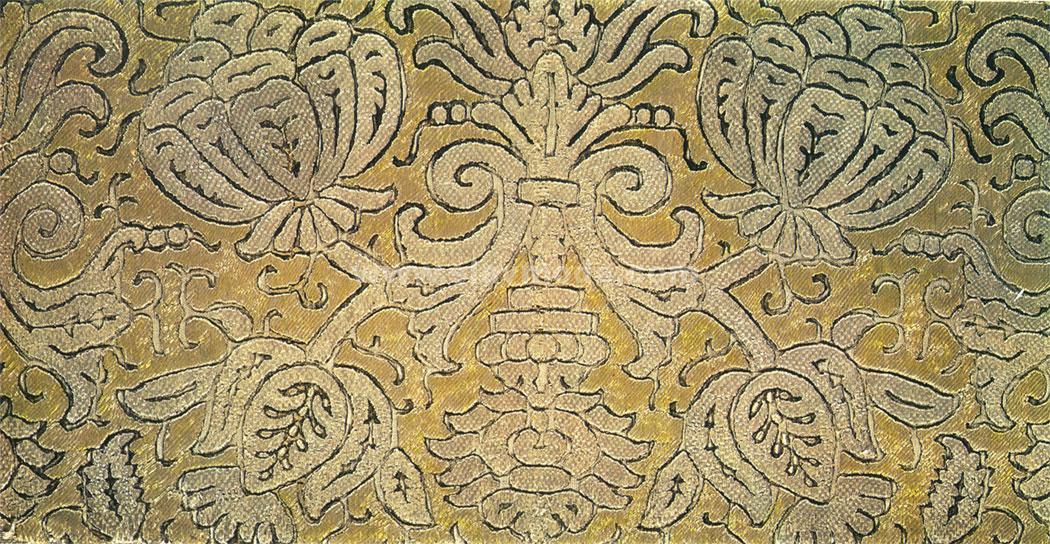

Дно сборника. XVIII в. Шитье золотными и серебряными прядеными нитями, битью и шнуром.

Оплечье фелони. Деталь. XVII в. Шитье золотными и серебряными прядеными нитями в прикреп по черному бархату.

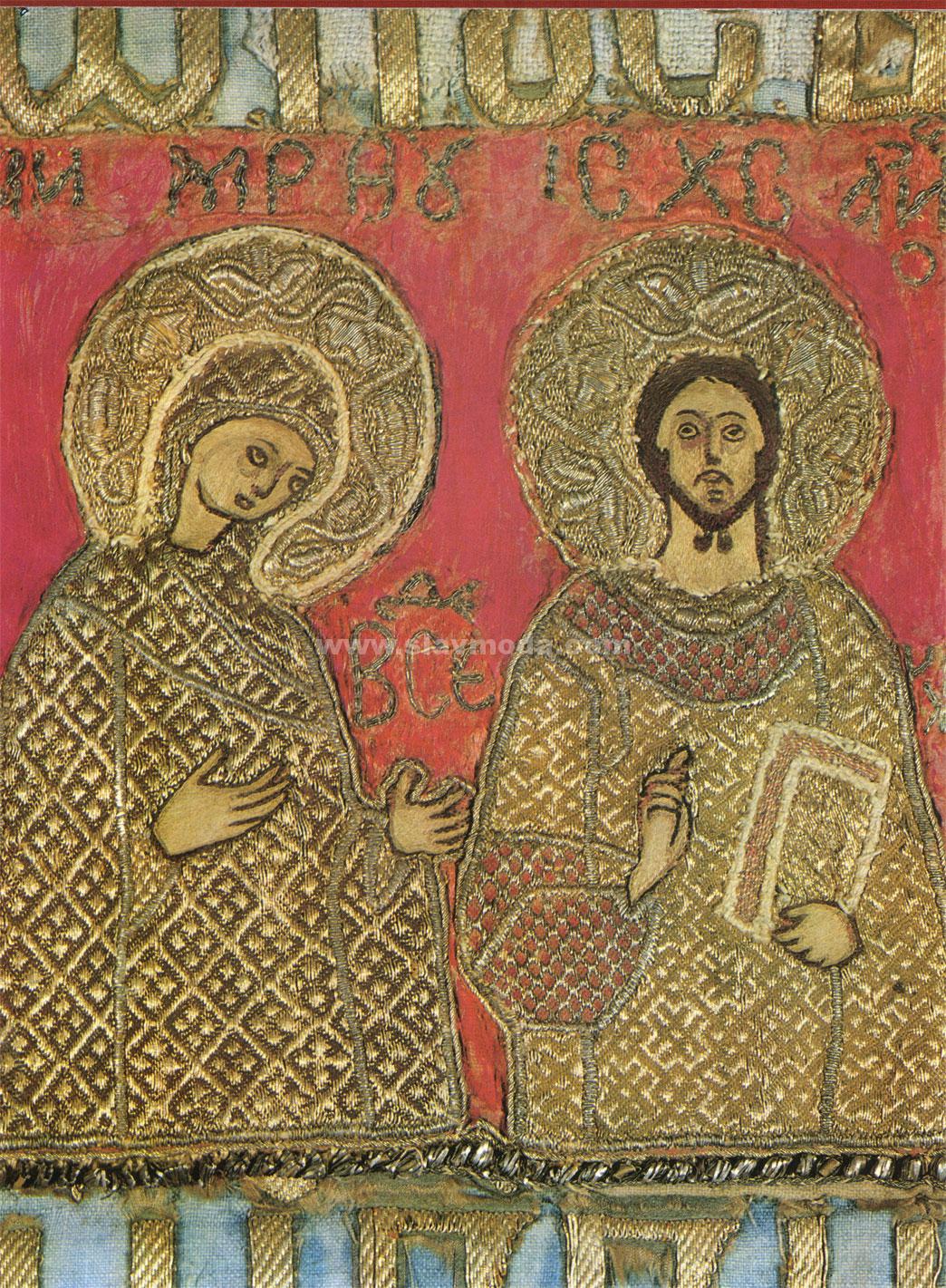

Пелена подвесная. Деталь. XVII в. Шитье золотными, серебряными и шелковыми прядеными нитями.

В торговых книгах XVII века золотные нити упоминались под названием «полузолотье». Сканую нить изготавливали, навивая волоченную нить на крашеную шелковую. Накручивали с просветами, так что основа оставалась видной, отчего скань называли еще «редко спряденным золотом». Цветовой оттенок такой нити зависел от цвета основы. Чаще всего для нее использовали желтый шелк, чтобы нить напоминала золото, но основа могла быть и другого цвета. У Пряденой нити на шелковую или льняную основу навивали волоченную нить или бить так, чтобы просветов не было, отсюда ее другое название – «круто спряденное золото».

Кокошник, затылочная часть. XIX в. Владимирская губерния. Шитье золотными прядеными нитями, битью и шнуром.

Золотое шитье в прикреп и на проем золотными прядеными нитями. Мундир обер-камергера 1-го класса, парадный, черного сукна. Конец XIX в.

Во второй половине XVIII века при изготовлении золотных ниток в употреблении появилась хлопчатобумажная нить желтого цвета. Золотые и серебряные нити много веков привозили на Русь в основном с Востока, и лишь в начале XVII века в Москве при дворе впервые было заведено производство их и канители немецкими мастерами, а чуть позже появились русские волочильщики. В торговле золотные нити, как и драгоценные металлы, измерялись старинной мерой «литрой» (1 литра – около 307 г) и золотниками (1 золотник – около 4,3 г). Пряденое золото и серебро при продаже измерялось также цевками (1 цевка составляла около 25,6 г).

Канитель, трунцал, фольга, блестки

К важным материалам золотошвейного дела относились канитель, трунцал, фольга, блестки. Производство всех этих материалов достигало больших размеров на рубеже XIX-XX веков. Согласно списку фабрик и заводов Российской империи, составленному Отделом промышленности в 1910-е годы, только в Москве насчитывалось восемь фабрик, выпускающих эту продукцию, на которых работало около 1000 рабочих.

Канитель – тонкая проволока, туго скрученная в виде спирали. В работе канитель нарезали на кусочки, продевали иголку с ниткой вдоль оси спирали и пришивали ее к ткани. Канитель в сечении бывала круглой, овальной или другой формы. Ее использовали и как основной материал для выполнения орнамента, и в качестве обводки контура узора. Канитель выделывали из золота, серебра или мишуры: гладкую или граненую, матовую или блестящую, иногда цветную. Особенно часто канитель применяли в шитье в XVIII-XIX веках.

Фелонь. Деталь. Первая половина XVIII в. Шитье серебряными прядеными нитями, битью, канителью, металлическими блестками в прикреп и на проем по красному бархату.

Трунцал (струнцал) — декоративный материал из упругой металлической (золотой, серебряной, мишурной) проволоки, которая туго навивалась на шелковую нить, составляя с ней одно целое. Обычно трунцал, круглый в сечении, в диаметре бывал до 2-3 мм. Его употребляли чаще всего для создания контура шитых золотом орнаментов. На рубеже XIX-XX веков в селе Чернуха Нижегородской губернии длинный отрезок трунцала в виде металлической нити, навитой на черную шелковую нить с проемами, использовали в качестве украшения «витейки».

Фольга — очень тонкий лист металла (золота, серебра, меди, медно-цинкового сплава, олова). При ручном производстве золотобит для получения фольги разбивал молотком вылитые из золота прутья, проволакивал их между двумя стальными валами и разрезал на небольшие плитки. Эти плитки он по нескольку раз помещал между пергаментными листами, потом – между кусками тонкой кожицы из бычьих кишок и, наконец, разбивал в листовое золото на гладком камне до необходимой тонкости. Оловобит разбивал молотом олово в тонкие листки без этапа плющенья металла между валами. Для яркости фольгу из мишурного материала золотили, серебрили или окрашивали цветной краской. Фольга очень разнообразила расцвечивала золотное шитье; ее прикрепляли к ткани шелковой или золотой нитью, а также канителью. В XVIII-XIX веках ее широко употребляли в народном шитье.

Епанечка. XIX в. Шитье золотными прядеными нитями и блестками.

Блестки – маленькие кружочки с отверстием посередине для пришивания (более древние блестки имели чуть выпуклую форму). Их изготавливали из золота, серебра, мишуры, цветной фольги, зеркального или разноцветного стекла. Стеклянные и зеркальные блестки были круглыми, овальными, трехгранными, квадратными, в виде звезды и полумесяца. Металлические блестки имели преимущественно круглую форму. Блесточник в работе использовал ровную гладкую наковальню и штемпель с гладкой рабочей частью. Из навитой спиралью медной проволоки он нарезал колечки, клал их на наковальню и расплющивал штемпелем. Узорчатые блестки еще выбивали по краям особенной высечкой, например, звездообразной. Блестки прикрепляли на ткань шелком, бисером, жемчугом и канителью. Довольно активное использование блесток началось в XVII веке, а в XVIII столетии они вошли в широкое употребление: иногда фон ткани между узором шитья весь заполнялся блестками, что в письменных источниках носило название «шитья блестками насыпью».

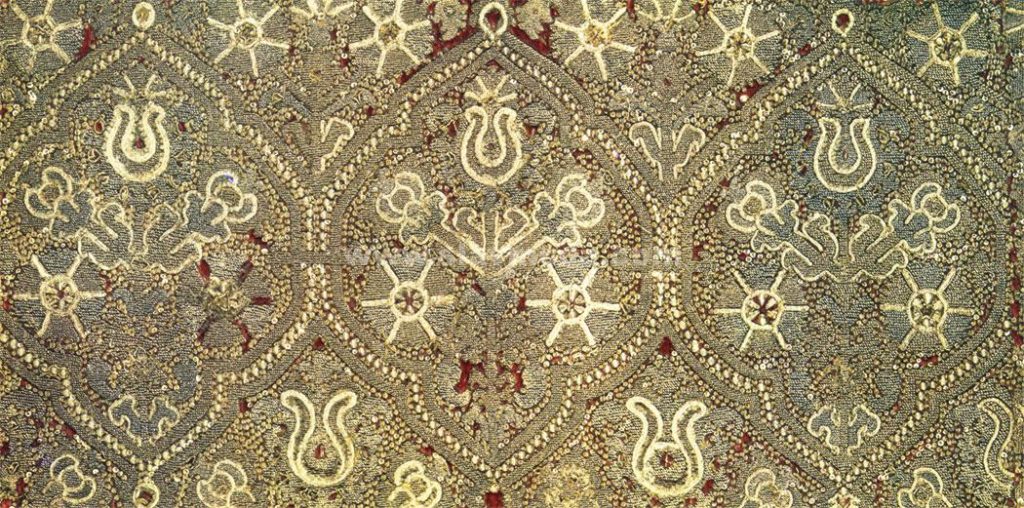

Фрагмент шитья золотными, серебряными, прядеными нитями, канителью и блестками. XVII в.

Золотое шитье в прикреп золотными прядеными нитями и блестками по малиновому бархату. Костюм женский праздничный. Первая половина XIX в.

Золотое шитье в прикреп золотными, серебряными нитями и металлическими блестками. Деталь оплечья. Конец XVII в.

Источник: Мадлевская Е.Л. «Русские народные украшения»

ООО «Бослен», 2016.

История появления и развития золотого шитья на Руси

Золото, в силу своих уникальных свойств, с древних времен использовалось человеком для создания различных ювелирных украшений, предметов религиозного назначения, всевозможных статуэток, кубков, им украшались оружие и доспехи знатных рыцарей, отливались различные бытовые предметы для королевских фамилий и вельмож. Но кроме всего этого, золото нашло применение еще в одной области человеческой деятельности, на первый взгляд, не имеющей с этим благородным металлом ничего общего – это вышивка и шитьё золотой нитью элементов одежды.

Золото, в силу своих уникальных свойств, с древних времен использовалось человеком для создания различных ювелирных украшений, предметов религиозного назначения, всевозможных статуэток, кубков, им украшались оружие и доспехи знатных рыцарей, отливались различные бытовые предметы для королевских фамилий и вельмож. Но кроме всего этого, золото нашло применение еще в одной области человеческой деятельности, на первый взгляд, не имеющей с этим благородным металлом ничего общего – это вышивка и шитьё золотой нитью элементов одежды.

Золотая вышивка в древней Руси

Золотое шитьё – это одно из образцов старинного женского декоративно-прикладного искусства, которым исстари славились русские рукодельницы. По мнению историков, золотое шитьё появилось на Руси около десяти веков назад и пришло оно к нам из Византии. Нитки для золотого шитья изготавливались из золота, расплющенного в тонкие пластинки и нарезанного на очень узкие полоски.

Вышивка золотой нитью зародилась на Востоке, свидетельством этого являются первые археологические находки расшитых, вернее, сотканных из золотой нити предметов, которые датируются 6-5 вв. до нашей эры. Со временем это искусство распространилось по территории Сибири, Кавказа, Поволжья, Азии и Европы. Ученным часто встречаются предметы, вышитые золотой нитью, которые они находят в погребениях, датируемых 1-4 вв. нашей эры.

Такая техника вышивки применялась в старину для шитья золотой нитью элементов одежды и других предметов религиозного назначения. Золотое шитьё применялось также для украшения обычной одежды или различных декоративных элементов интерьера.

Как вышивали золотой нитью в разные века?

Художественные мастерские пятнадцатых веков занимались в основном лицевым шитьём, которое заключалось в вышивании цветным шелком ликов святых и различных библейских мотивов, что с удивительным мастерством выполнялось искусными рукодельницами того времени. Шитьё же золотыми нитками применялось в работах нечасто. Этими нитками, главным образом подчеркивались лица в композициях на религиозную тематику.

Изделия шестнадцатого века отличаются своей декоративностью, которая достигалась применением в работе нитей из золота и серебра, различных драгоценных камней и жемчуга. Роскошный вид и декоративность, пышное орнаментальное обрамление часто достигались в ущерб естественности и живописности изделия. Такая тенденция в дальнейшем сохранилась и еще более усилилась, а стиль изделий стал графичным в большей степени, чем раньше. Кроме большого количества драгоценных камней в золотом шитье, стали также использоваться так называемые «дробницы», которые представляли собой пластинки прямоугольной или другой формы из драгоценного металла, украшенного резным, чеканным или эмалевым изображением лика святого.

Характерной чертой изделий семнадцатого века является применение вышивки в «прикреп», техника выполнения которого достигла больших высот. Часто, вместе с этим, применялась также вышивка изделия «волоченой» нитью – фиксация на поверхности ткани тонких золотых проволочек. Также использовалась вышивка, так называемой, «золотной» нитью – шелковые или льняные нитки, которые обвивались, по всей длине, «волоченой» нитью. Применения шелка становится менее распространенным, его используют в основном для вышивки ликов и прикрепления золотой нити к ткани.

Кружево из золотых и серебряных нитей

Сохранились великолепные образцы одежды русских придворных восемнадцатого и девятнадцатого веков, которые, помимо золотого шитья, украшены также кружевом из золотых и серебряных нитей. Такое кружево распространилось на Руси в конце шестнадцатого века и пришло оно к нам из Западной Европы. Искусные русские кружевницы в своей работе применяли в основном заграничные нити из золота и серебра, которые ввозились в Россию вместе с готовыми кружевами в семнадцатом и восемнадцатом веке.

Кружева из золотой и серебряной нити отлично гармонировали с традиционными русскими тканями из парчи, богато украшенными золотым шитьём и расшитыми жемчугом. Это послужило причиной их невероятной популярности в те времена, ими украшались как одеяния священнослужителей и другие церковные принадлежности, так и одежды царей и бояр, а позднее и платья придворных. Следует отметить, что постепенно, вместо золотых и серебряных нитей стали использовать всего лишь позолоченную нить, а позднее применялись уже искусственные нити различных цветов.

Различные способы шитья золотом

При вышивке золотой нитью наиболее подходящей тканью являются шелковые или атласные. Ткань необходимо туго натянуть и заправить в рамку или же в специальные пяльцы, которые должны быть более большого размера, чем сама вышивка, в противном случае края рамки могут при работе повредить золотую нить. Непосредственно для шитья требуются две разные иглы: толстая иголка с достаточно широким ушком, с помощью которой выводится нить из золота и иголка с острым кончиком и узким ушком для «прикрепа». Такая техника вышивки позволяет применять самые разные металлизированные нити, «трунцал» – полую металлизированную трубку с крученой поверхностью, тонкую проволоку- «канитель», «галун» – полую трубку, «люрекс», «шнур», «пайетки», бисер.

Искусные рукодельницы в старину вышивали нитью из золота так, как это делают при обычной вышивке – пропускали нить через ткань. Позднее, более распространенным стал способ вышивки в «прикреп», когда золотые нити располагаются на ткани параллельными рядами и прикрепляются поперечными стежками с помощью шелковой нити, которая могла быть золотистого цвета и становиться малозаметной на готовом изделии. Или же, наоборот, применяли шелковую нить контрастного цвета и, в этом случае, ложась на нить из золота, она дает отблеск и нижней нити передается оттенок прикрепляющей.

Очень эффектный вид имеют изделия, выполненные с применением техники «шитья по карте». Такая техника обычно используется при вышивке геометрических и растительных узоров, орнаментов и различных букв. Для этого сначала вырезают необходимые элементы узора из какого-либо плотного материала, например, картона или кожи, далее наклеивают на ткань в соответствии с нужным рисунком и после этого их обшивают золотой нитью в «прикреп». Для прикрепляющей нити из шелка необходимо заранее разметить узор на подложке и потом с помощью тонкого шила проделать отверстия в нужных местах. Изделие с вышивкой, при которой использовались золотые нити и вставки из картона нельзя стирать, их можно только очищать очень мягкой щеткой, медленными и осторожными движениями.

Часто при вышивке золотой нитью применяется жесткая и мягкая «канитель». Мягкую можно легко разрезать обычными ножницами, после чего в образовавшуюся полую трубочку вставляется иголка с нитью и далее вышивается узор, а жесткая канитель, которая скручена в спираль, очень эластичная и её можно выложить по линиям рисунка. Шов золотом и серебром можно встретить в восточных вышивках – индийских, арабских, китайских или японских.