- В чем особенность вологодского кружева: происхождение сколки, простые схемы

- Что такое вологодское кружево

- История искусства

- Типы сколочного кружева

- Техника плетения

- Элементы узора

- Как нарисовать сколок самостоятельно

- Вологодское кружево: особенности и техника плетения, история создания коклюшного кружева

- История создания вологодского кружева

- Основные особенности вологодского кружева

- Как изготавливают вологодское кружево

В чем особенность вологодского кружева: происхождение сколки, простые схемы

Когда произносят слово «вологодское», чаще всего возникает ассоциация с кружевом. И это вовсе не случайность. Вологодское кружево для настоящих ценителей роскоши означает изящество и красоту, и все благодаря ажурному воздушному узору, который рождается в руках настоящих рукодельниц.

Что такое вологодское кружево

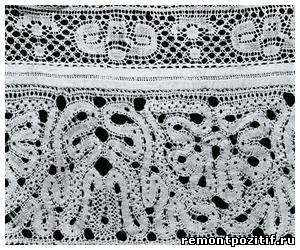

Вологодским называется разновидность русского кружева, плетенного на коклюшках. Готовое кружево четко можно разделить на основной узор и фон. Основной орнамент (контур) выполняют крупным, делая его плавной формы. Линию ведут непрерывно ровную по ширине на всем кружеве.

Для изготовления потребуется:

- подушка-валик;

- коклюшки (можжевеловые или березовые);

- булавки;

- сколок.

К сведению! Происхождением слово «кружево» обязано глаголам «окружать» и «украшать». Украшали нарядным орнаментом края одежды (например, круглые воротники) или другого изделия. Для плетения используют большое количество нитей, иногда до 100 одновременно. Чаще всего это лен, хлопок, но бывают и уникальные изделия, в которых переплетены шелковые золотые и серебряные нити.

Украшают не только одежду, еще и постельное и столовое белье, дамские сумочки, а также шарфы, броши и косынки. Современные модницы украшают им даже валенки.

История искусства

Есть версия, что центрами кружевного искусства были Италия и Фландрия, и именно оттуда оно попало в остальные страны. Плетением на Руси издавна занимались женщины всех сословий: знатные дамы и простолюдинки плели ажурные узоры. Первые упоминания о кружевоплетении в России относятся к 16-17 в., но только после 1820 г. оно приобрело характер художественного промысла.

Почему именно в Вологде было отмечено возникновение этого народного промысла? Скорее всего причиной стало развитое льняное хозяйство в этих местах, поэтому местные мастерицы не испытывали трудностей в наличии материала. Кроме того, через эти районы проходили торговые пути, благодаря чему и получило ремесло из Европы такую известность.

Именно около Вологды в 1820 г. появилась первая фабрика, выпускающая кружево. На ней работали тысячи работниц — крепостных девушек. Позднее фабрики стали появляться в каждом уезде губернии. Эти фабрики стали основными поставщиками кружева в столицу страны Санкт-Петербург и Москву.

При этом для каждого уезда были характерны свои особенные узоры и способы плетения. В середине 19 в. А. Ф. Брянцева со своей дочерью Софьей создали свой особый кружевной вологодский узор, уникальный по орнаменту и рисунку. Впоследствии они научили этому ремеслу несколько сотен человек.

Обратите внимание! Самый расцвет промысла совпал с отменой крепостного права. Кружевницы закупали себе необходимые инструменты для работы, это было относительно недорого. Зарабатывали они до 20 дореволюционных руб. в год, но и работали, не поднимая головы, до 16 ч. в сутки. Обучение девушек начинали с пяти лет. Появлялись целые династии мастериц кружевниц.

Вологодские кружева получили международные награды:

- золотая медаль на Парижской выставке декоративных искусств в 1925 г.;

- гран-при в Париже в 1937 г.;

- золотая медаль в Брюсселе в 1958 г.

В 1960 г. основано Вологодское кружевное объединение «Снежинка», ведущим художникам которого в 1968 г. была присуждена Государственная премия РСФСР им. И. Репина.

В 2010 г. на родине кружева в г. Вологда основан Музей кружева, который разместился в историческом здании 19 в. Экспозиция включает в себя выставочные залы, кружевное кафе, учебный класс, в котором обучают мастерству кружевоплетения. На втором этаже расположено восемь залов, в которых в хронологическом порядке представлена история появления знаменитого кружева.

Типы сколочного кружева

Для создания вологодского кружева нужно разработать сколок — схему или трафарет узора, которое называется сколочным. По технологии создания бывает двух типов:

- парное — самое сложное. Для него основной узор и фон плетутся одновременно, парой, позволяя получать длинные полосы кружев, которые затем отмеряли и разрезали. При создании кружева такого типа число коклюшек достигает до 300 пар;

- сцепное — основные элементы узора выполняются в виде тесемки, называемой «вилюшкой», а затем соединяются между собой вязальным крючком, образуя решетку. Число пар коклюшек колеблется в среднем от 6 до 12.

Техника плетения

Для создания качественного изделия нужно тщательно и ответственно пройти все стадии создания кружева. Краткий перечень этапов:

- Самым первым этапом является создание сколка — рисунка будущего изделия. Это очень ответственный процесс, который доверяют только проверенным мастерам своего дела, профессиональным художникам. Рисунок наносится на картон или плотную бумагу точечно с прорисовкой черточек — зигзагов. Бумагу закрепляют на валике. Валик должен быть плотным, чтобы рисунок крепко прилегал, и изделие получалось ровным и красивым. На сколке точками отмечаются места для накалывания булавок.

- Наматывание нитей (льняных, хлопковых) на коклюшки, при этом они еще и соединяются парами.

- В отмеченных на сколке местах накалывают булавки. Они располагаются в характерных точках узора, служат каркасом.

- Когда готовы булавки и нити, мастерица начинает перебрасывать в руках коклюшки с нитями, тем самым оплетая булавки.

- По мере выполнения рисунка булавки переставляют в другое место.

Важно! Квалификация мастера должна быть такой, чтобы при взгляде на рисунок (сколок) как на план будущих работ она сразу понимала, сколько потребуется коклюшек, какие техники плетения необходимо применить, будет ли местное утолщение нити. Такой вот инженерный подход необходим для создания уникального узора.

Элементы узора

Самый главный узор вологодского кружева — снежинка. Возможно, что именно эти символы вологодской зимы легли в основу кружевной росписи, которую воспроизводят мастера.

Очень часто в работе используют природные, растительные узоры. Когда кружева выполнялись по заказу, кружевница старалась изготовить изделие со смыслом, используя соответствующий узор.

Узор с дубовыми листьями означал защиту, укреплял здоровье. Узор в виде колоска привлекал к владельцу кружева достаток и успех.

Оперение птиц также служит отличной моделью для украшения: лебедь означает целомудрие, чистоту; птица феникс приносит удачу; павлин часто появлялся на кружевах по заказу знатных особ.

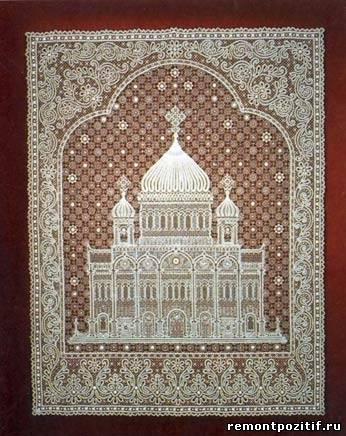

Геометрические узоры, священные храмы, фигуры всадников и девушек в кокошниках, животные (кошки, собаки, олени) — все, что окружает человека, становится узором.

В советское время на кружевах появлялись самолеты, тракторы, космические аппараты. Для пропаганды советского строя использовались даже такие изящные вещи. Очень удачное решение, поскольку вологодские кружева пользовались популярностью во всем мире.

Как нарисовать сколок самостоятельно

Кружево можно не только сплести, но и нарисовать. Простой узор для сколка сможет нарисовать даже ребенок, главное, объяснить основные принципы.

Для самостоятельной работы лучше начать с простого изделия, например, сделать сколок для квадратной салфетки. Для рисунка нужно взять картон, лучше белый, не очень плотный. Рисовать для новичка лучше простым карандашом, затем обвести черной гелиевой ручкой или чернилами. Сколок делается в натуральную величину будущего изделия. Для начинающих мастеров кружевного дела не лишним будет воспользоваться миллиметровой бумагой, на ней узор можно прорисовать более детально.

Сначала следует нанести на лист линию, которая без пересечений образует непрерывный узор. Потом наносится вторая линия, которая повторяет все изгибы первоначальной. Между ними наносят ломаные линии, повторяющие движение коклюшек, и точки, в которые воткнутся булавки.

Кружево называют замороженной песней. Изящные сплетения нитей образуют лирические и нежные образы, в которых отражается душа создателей. Для создания уникального узора нужны сноровка и многолетний опыт, причем начать плетение никогда не поздно!

Вологодское кружево: особенности и техника плетения, история создания коклюшного кружева

Вологодское кружево сочетает в себе аристократическое изящество и народную самобытную красоту. Большое влияние на развитие орнаментального искусства кружевоплетения оказали старинные вышивки, орнаменты ткачества, узоры резьбы по дереву. Особенно это касается ажурного кружева «вологодское стекло» или «вологодское окно» с многообразными «паучками» и «снежинками» на сквозном фоне. Нужно отметить, что изначально кружево плели не на коклюшках, а вышивали — нечто на манер современной вышивки-ришелье. Такой вид кружевоплетения бытовал в основном в Вологодском уезде, и именно здесь впоследствии коклюшное кружевоплетение, как промысел развивалось особенно интенсивно. Поэтому немудрено, что за кружевом закрепилось название «вологодское».

Кстати, под названием «вологодское кружево» в былые времена очень часто подразумевали русское кружево вообще. А ведь между тем орловские, тверские и рязанские мастера создавали великолепные работы исключительной красоты, и могли в полной мере оспаривать первенство у Вологды, однако история распорядилась иначе.

История создания вологодского кружева

Если в основной своей массе русское кружево было цветным или же имело цветную обводку сканью, то вологодское практически всегда было белым. В виде исключения мастерицы изготавливали полностью цветное кружево с металлической сканью. Изначально здесь не было места разнообразию используемых материалов, хотя, со временем мастерицы внесли в свои кружевные узоры кое-какие изменения. Для плетения вологодского кружева использовалась льняная пряжа домашнего изготовления – качественная, но не тонкая. Поэтому вологодские изделия, в отличие от многих заморских, выполненных из чрезвычайно тонких нитей, славились своей прочностью.

Помимо пряжи для изготовления кружева использовали валик или куфтырь, березовые или можжевеловые коклюшки, различные булавки и узор на бумаге или сколок, который придумывали местные мастерицы. В самой Вологде кружевницы плели более сложные кружева: целые предметы гардероба или широкое мерное кружево до 40 см шириной, для создания которого требовалось до 300 пар коклюшек и наличие отменного мастерства.

Многих удивляет, что такой изысканный вид рукоделия, как кружевоплетение зародился именно на севере нашей страны, в Вологде, однако это нетрудно объяснить развитым в тех местах льноводством и наличием торговый путей «север-юг», которые постоянно приносили в жизнь местного населения веяния иноземной моды.

Со временем искусство кружевоплетения переселилось в крестьянскую среду и постепенно переросло в разряд народного искусства. Существуют следующие данные: если в Вологодской губернии в 1893 году кружевоплетением занимались 4 тысячи мастериц, то в 1912 году – это было уже 40 тысяч мастериц. В связи с таким стремительным развитием в Вологде в 1928 году была открыта профессиональная школа кружевниц, затем в 1930 году был основан Вологодский кружевной союз, а в 1935 году при Вологодском кружевосоюзе была создана целая художественная лаборатория. Вологодские кружева неоднократно получали высшие награды на различных международных выставках. Кроме того, в Вологде существует музей вологодского кружева, экспозиционная площадь которого составляет 600 кв.м., где представлено более 500 предметов, которые как нельзя лучше расскажут вам об основании и развитии вологодского кружевоплетения.

Основные особенности вологодского кружева

Наиболее распространенный характер имеют выразительные формы узоров с основным мотивом пяти — семилепесткового округлого цветка. Такие цветы могут использоваться сами по себе или же украшать раскидистые кусты и могучие деревья. Среди пышных форм фантастически цветущих деревьев и кустов на вологодском кружеве можно часто встретить изображения птиц – сказочных петухов и пав.

Существует два типа вологодского кружева . В первом варианте оно представляет собой кружево без решеток, в котором узоры из полотнянки вплотную примыкают друг к другу, и лишь в нечастых просветах можно увидеть сетку в виде косых диагональных клеток из насновок (небольших овальных или квадратных плотных форм) и плетешков (шнурков).

Второй вариант вологодского кружева, изделия из которого в последние годы особенно популярны, — кружево, в котором прозрачные решетки играют такую же роль, что и плотный орнамент. В таком кружеве органично сочетается густой узор из полотнянки с ажурными решетками из «паучков», плетешков и насновок. Узорные решетки особым образом подчеркивают округлые движения полотнянки-вилюшки, добавляя узору дополнительный декоративный эффект. При этом толстая белая скань, которая введена в полотнянку, еще больше усиливает своеобразный монументальный узор вологодского кружева.

Как изготавливают вологодское кружево

По технике плетения вологодское кружево бывает трех основных видов: численное, парное и сцепное.

Численное кружево – самый простой вид вологодского кружева. Оно выполняется без рисунка, техника его изготовления сводится к строгому подсчету нитей. Также при изготовлении численного кружева используют небольшое количество коклюшек, всего до нескольких пар.

Парное (многопарное) вологодское кружево является одним из самых сложных видов кружева, которое плетется по сколку. При его изготовлении используют большое количество коклюшек, порой это число достигает 300 пар.

Сцепное вологодское кружево также плетется по сколку, при этом используется от 6 до 12 пар коклюшек одновременно. Основным элементом сцепного кружева является полотнянка или вилюшка, изгибы которой вырисовывают формы кружевного узора. Основная часть поверхности кружева выглядит, как легкие сквозные решетки. Нужно отметить, что основное отличие сцепного кружева от парного заключается в том, что в парном фон и узор выплетаются одновременно, а в сцепном их сплетают между собой с помощью тамбурного или вязального крючка.

В вологодских кружевах сочетаются шелковые, льняные и металлические нити. В старинных кружевах решетки были довольно простыми и имели вид диагонально пересекающихся под прямым углом нитей. Сегодня же, как отмечает Ремонт позитивный, можно встретить сложноузорные решетки с самыми разнообразными сочетаниями узоров и рисунков, как говорится, на любой вкус.