- Чувашская вышивка

- Чувашский орнамент: особенности, символы и значения

- Символика чувашских орнаментов

- Особенности вышивки

- Вышивка в народной чувашской одежде

- Чувашский орнамент в современном мире

- Швы чувашской вышивки

- Çаклату тĕрри (Поддевочный шов)

- Çурма хĕрес (Шов через край)

- Çивĕт (Косичка)

- Тваткал тĕрĕ / Мăйраллă тĕрĕ (Мордовский куб)

- Туртмалла (Продежка)

- Тÿрĕ хантăс (Прямая стежка)

- Чăрмалла (Счетная прямая гладь, прямой гладьевый шов)

- Чĕнтĕр (Козлик, бархатный шов)

- Чĕп куçĕ (Выкалывание)

- Чĕпчĕрке (По сгибу ткани)

- Хантăс (Косая стежка по уклону)

- Хăю (Стебельчатый шов. Веревочка)

Чувашская вышивка

За вас, родное мастерство,

Льняное наше полотно,

Я возвышаю голос свой:

Вам пережить века дано!

В душе таить не должен я

То, чем взволнован так сейчас.

Чувашской вышивкой, друзья,

Вы любовались ли хоть раз?

Петр Хусанкай

Чувашский край называют «краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок». Еще издревле чувашские женщины украшали одежду и обиходные предметы (скатерти, салфетки и т.д.) вышивкой. Вышивка служила не только украшением одежды, но и оберегом от злых духов. Материалом для вышивания являлся белый холст (конопляный, льняной).

Для чуваш изготовление холста являлось основным занятием после сельскохозяйственных работ, которое давало возможность одевать семью: ведь фабричных тканей в те далекие годы купить было невозможно, а часто и не на что. Процесс этот очень трудоемкий, сложный и ложился на хрупкие плечи женщин (правда, хрупкими их отнюдь не назовешь). Весной в полях сеяли лен. Через пару недель появлялись первые ростки. Цветение льна удивительно красивое зрелище: поле, словно покрыто голубым ковром.

Как только созревают коробочки с семенами, лен выдергивают с корнем, связывают в снопы и ставят их на просушку. Затем головки льна обмолачивают, полученное сырье топят в воде, наложив сверху камнем. Лен размачивали в дождевой воде и на росе. Недели через две лен вытаскивали из речки, сушили, мяли мялкой (доской), колотили трепалом, отделяли волокно от кострики, получали кудель. Кудель чесали щетками из жесткой щетины или железным гребнем, пока волокно льна или конопли не становилось мягким и шелковистым. После сортировки кудель скатывали в пучки. С наступлением длинных зимних вечеров для прядения льна девушки собирались на посиделки, а женщины в основном пряли дома. На посиделки приходили и парни, вместе пели песни, играли в различные игры.

Следующий этап — ткачество, которым тоже занимались женщины. В течение зимы пряли волокно из льна, конопли и шерсти. В марте нити льна и конопли золили в печи, держали в зольной щелочи в кадушках, наливали туда сыворотку из-под творога, клали сырые яйца. После этого мотки ниток полоскали, просушивали, располагая на воробы (ярăм йывăççи), перематывали на сновальни (сурекке), на мотовило (хутăр йывăççи) в виде палки длиною 80-100см, на концах которой устраивали короткие перекладинки или вставляли рогульки из сучка. Полученные мотки (хутăр) связывали особыми узлами и хранили до ткачества.

Качество ткани зависело от качества ниток. Девочки учились сначала прясть шерстяные нитки для грубого сукна (тăлă). Они шли на изготовление портянок, повседневных кафтанов, чапанов (аçам). Позже мастерицы начинали прясть тонкие нити, из которых ткали тонкие сукна. Шли они на пошив праздничных кафтанов (сăхман) и шуб. Из льна и конопли ткали холст разного качества: тонкий, ровный, сурпанный, портяночный и т. д.

На станке ткали холст разных сортов, но он еще не годился для пошива одежды. Его надо было отбелить. Процесс это очень интересный: моя мама рассказывала мне, про то, как она в детстве с подругами отбеливала полотно на весеннем снегу на холмах. Для этого сначала сотканный холст кипятили с золой, как и нитки, выдерживали в горячей печи, а затем расстилали на весеннем снегу для отбеливания под солнечными лучами. Отбеленный холст еще раз прополаскивали, сушили, а затем скатывали в рулон и расколачивали его колотушками на дуплянке. В конце весны по деревне раздавался громкий дробный звук. Это девушки с шутками и смехом колотили холст. Этот звук радовал всё селение — закончилась тяжелая и длительная работа. После этого холсты укладывались в çỷпçе и шупашки (короба, сундуки)). По мере необходимости куски полотна отрезали от рулонов для пошива одежды. У моей матери сохранился такой рулон холста: при замужестве она передала его мне.

Ткацкий станок — эти фотографии я сделала в с.Янтиково на чувашском национальном празднике Акатуй, посвященный окончанию весенне-полевых работ.

Искусству вышивания девочек начинали обучать с 6-7-летнего возраста. Каждая девушка готовила себе приданое, в комплект которого входила одежда на все случаи жизни: для будней и свадеб, религиозных и трудовых праздников. Например, к свадьбе девушка готовила покрывало невесты, платок жениха, свадебную подушку, головные повязки (масмак), набедренные украшения и множество полотенец. У богатых невест в приданом насчитывалось не менее ста рубах, большинство которых было украшено вышивкой. По качеству и количеству приданого определяли, насколько аккуратна и трудолюбива невеста, владеет ли она мастерством рукоделия. Одним из главных критериев мастерства было аккуратное выполнение швов с изнаночной стороны изделия: нельзя было оставлять узелков и концов ниток.

Вышивали шерстяными, льняными, шелковыми нитками. Толщина ниток для вышивания зависела от холста. Вышивальщицы сами красили пряжу: применяли разнообразные красители — плоды, цветы, листья, корни растений, кору деревьев, золу, сажу, глину и даже птичий помет. Основными цветами в старинных вышивках были мареновый (красный цвет разных оттенков), красный, черный, в небольшом количестве синий, зеленый и желтый.

Основные элементы узора выполнялись черным цветом — цветом добра. Узоры заполнялись преимущественно красным цветом — цветом счастья, зеленым — цветом природы и жизни, желтым — цветом солнца, синим — цветом волшебства. Все эти цвета прекрасно сочетались на белом фоне — белый цвет — символ чистоты, правдивости и мудрости. Для красочности и выразительности изделий применялись различные украшения: тесьма, кружева, монеты, бисер, раковины.

Старинный чувашский орнамент — это чаще всего геометрические узоры в форме крестов, треугольников, ромбов, прямоугольников, зигзагов, косых крестов, полос. Они сочетались со стилизованными фигурами людей, птиц, животных, древа жизни, которые имели самый разнообразные формы. Эти знаки на холсте могли о многом рассказать, каждая мастерица придумывала свою композицию и ведала свою историю.

Одним из символов в орнаменте чувашской вышивки является Солнце как источник жизни. Оно вышивалось в форме круга, крестика, квадратика, восьмиугольника.

В узорах, символизирующих жизнь на Земле и небесах, размещались живые существа — птицы, звери, люди.

Чуваши в прошлом поклонялись огню, воде, земле. Поэтому в орнаментах также можно увидеть знаки, символизирующие их.

Наша мама умница — научила вышивать меня и невестку. Она, в свою очередь, училась у известной чувашской вышивальщицы, народного мастера России Евгении Жачевой. Материал для статьи я взяла из книги «Чувашская вышивка» под ее авторством. Книга будет полезной не только тем, кто хочет научиться азам чувашской вышивки, но и тем, кто интересуется историей чувашского народа. В ней очень много иллюстраций образцов старинного чувашского орнамента.

На всех фотографиях наши работы — матери, невесткины, мои.

Также при написании статьи использовала материал о чувашской вышивке с сайта учителя начальных классов Степановой Галины Владимировны

Чувашский орнамент: особенности, символы и значения

Чувашская вышивка с древних времён являлась не простым украшением для одежды и предметов интерьера, а особым языком, состоящим из различных узоров. Большое значение имеют не только знаки, но и цветовая гамма рисунка. Чаще всего в вышивке используется сочетание белого, красного и чёрного цвета. Белый цвет нитей в старинных чувашских узорах отсутствовал, но его заменял фон, который обозначал чистоту и мудрость. Чёрный цвет заключает в себе двойственную трактовку: он может символизировать земледелие или связь жизни и смерти. Различные оттенки красного, от бордового до розового, отображают чувства, в том числе любовь и отвагу.

Иногда в узоре присутствуют жёлтые и зелёные нити. Они связаны с солнечным светом и растительными мотивами. Наиболее древним считается красный узор на фоне белого сукна и разноцветный узор на красной ткани. Каждый рисунок был трехуровневым и заключал в себе ближний, дальний и глубокий слой. Его читали снизу вверх.

Символика чувашских орнаментов

Каждый рисунок нитью в народном костюме несёт в себе зашифрованное послание. Чтобы понять его, нужно уметь трактовать отдельные знаки и понимать их значение. Символика чувашского орнамента могла многое рассказать о статусе человека, поведать о его родовой принадлежности. Она различалась в зависимости от пола, возраста и несла в себе защитные свойства. Каждый стежок и знак имел определённое место и собственное значение в вышивке. Например, прямая черта символизировала жизненный путь, треугольник — жилище, спираль — мысли. Особые знаки существовали для понятий «забота о ближнем», «братство», «честь и отвага», «равенство».

Обожествляя явления природы, предки чувашей отражали свои представления о миропорядке в различных орнаментах. Людей окружали бытовые и культовые предметы, украшенные образами великой богини, солнца, древа жизни и вселенной. Национальное своеобразие чувашского орнамента заключалось в использовании геометрического узора, который наделялся свойствами оберега. Специальные декоративные швы и рисунки были предназначены для защиты от злых духов. Затем традиционные узоры — ромбы, круги и розетки утратили своё первоначальное назначение и стали использоваться только для украшения.

Особенности вышивки

Чуваши издревле занимались вышивкой, техника постоянно совершенствовалась, а опыт рукодельниц передавался от поколения к поколению. В своей работе мастерицы по созданию чувашского орнамента используют около 30 видов швов, которые выполняются на белом и окрашенном сукне или на домотканом холсте. Для особых случаев, чаще всего в украшении головных уборов, использовались серебряные и золотые нити. Мотивы вышивки похожи на узоры других народов Поволжья, но чуваши выделяются филигранностью исполнения, сочетанием «плотных» и «редких» швов.

Вышивка в народной чувашской одежде

В национальном костюме украшения для пояса — масмак, сара, яркач зашивались плотным набором нитей, а воротник, нагрудник, рукава и подол – в технике косых стежков и росписи. Благодаря плавным переходам от сочных цветовых акцентов к белому суконному фону достигается особая декоративность народной одежды. Особенно отличается праздничный костюм, который меньше всего изменился с древних времён и сохранил большую часть символических узоров. Повседневные элементы гардероба сильно изменились под воздействием местных условий, практически не сохранив традиционных вышитых элементов. Но ритуальная одежда и предметы быта: свадебные рубашки и пояса, покрывала невесты, подушки в большинстве своём остались такими же, как в древности. Они выполняются на белом холсте и вышиваются чаще всего красными или бордовыми нитями.

Чувашский орнамент в современном мире

Узор старинной вышивки на музейных экземплярах свадебного костюма глубоко исследуется специалистами по восточной этнографии. Ими обнаружены элементы реликтового рунического письма тюркских племён в отдельных чувашских узорах и орнаментах, что подтверждает древнейшее происхождение этого вида рукоделия. Но с развитием фабричного производства и после появления техники вышивки крестиком филигранное и трудоёмкое народное искусство стало вытесняться и заменяться менее сложными видами швов, а орнаменты упростились. Но даже после такой замены чувашские рукодельницы продолжают создавать высокохудожественные вышивки и украшать ими костюмы и бытовые предметы.

Швы чувашской вышивки

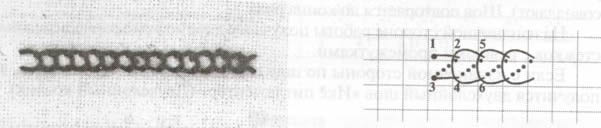

Çаклату тĕрри (Поддевочный шов)

Сначала прокладывалось несколько рядов в шахматном порядке швом «Вперед иголку», параллельные стежки обвивались рабочей нитью.

Çурма хĕрес (Шов через край)

Им обметывали срезы краев изделий, соединяли края двух деталей изделия. Выполняется справа налево или слева направо. Сначала загибали край изделия на 2-3 мм в сторону изнанки ткани и приметывали катушечной нитью в цвет ткани. Закрепляли рабочую нить у края ткани и укладывали ее нитками поверх сгиба ткани через две, три, четыре. нити полотна.

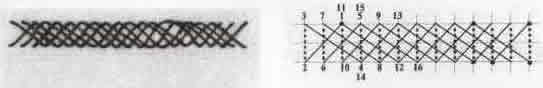

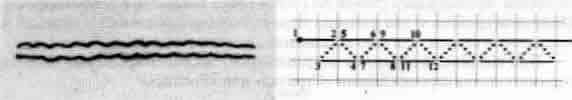

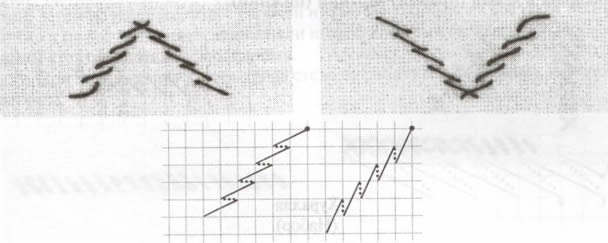

Çивĕт (Косичка)

Это ряд перекрещивающихся наклонных стежков. Выполнялись они слева направо между двумя горизонтальными прямыми шириной в четыре нити ткани. Вышивание шло слева направо. Рабочая нить заправлялась в иглу в 3-4 сложения. От точки 1 отсчитывали вниз по прямой сторону двух квадратов, влево — сторону одного квадрата. Прокладывали длинный стежок по диагонали двух квадратов до точки 2. Иглу переводили на изнанку, делали вертикальный стежок по стороне двух квадратов и выводили налицо через точку 3. Затем прокладывали длинный стежок по диагонали четырех квадратов, и через точку 4 иголку пропускали на изнанку и выводили ее налицо в точке 5. Далее повторяли все сначала.

Узор будет красивым, если вы будете соблюдать следующую пропорцию: расстояние между стежками по горизонтали должно быть в два раза меньше их высоты.

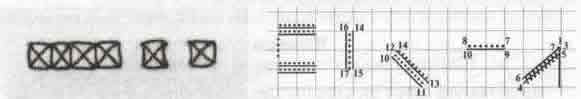

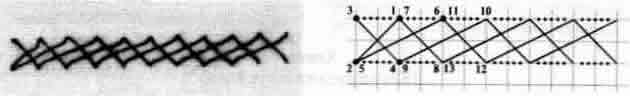

Тваткал тĕрĕ / Мăйраллă тĕрĕ (Мордовский куб)

Вышивался справа налево. Шов представлял собой двухсторонний крест, окаймленный швом «Строчка». Рабочая нить закреплялась в четыре нити ткани по вертикали сверху вниз и слева направо, выполнялся стежок по диагонали четырех квадратов. Игла переводилась налицо, и снова выполнялся стежок в том же направлении по диагонали квадрата. Затем игла опускалась в первоначальную точку. Стежок по изнаночной стороне и стежок по лицевой стороне повторяли. После этого по изнанке справа налево вели горизонтальный стежок по стороне двух квадратов, такой же стежок выполняли в обратном направлении. Далее дважды выполнялся стежок по второй диагонали по лицевой и изнаночным сторонам. Затем дважды выполнялся вертикальный стежок по стороне двух квадратов с левой стороны. Получали крестик и два взаимно перпендикулярных стежка с лицевой и изнаночной сторон. Так шло вышивание до конца.

При вышивке в обратном направлении стежками закрывалась нижняя горизонтальная строчка швами «Строчка» или «Роспись».

Туртмалла (Продежка)

Это цветная ника, продернутая через ткань. Сначала выдергивалась из ткани одна нить. Затем концы двух расположенных рядом нитей связывались узелком. В полученную петлю пропускалась цветная нить (количество нитей в ней зависело от толщины нитки ткани). На другой стороне ткани концы двух рядов расположенных нитей вытягивались из ткани, вместе с ними продергивалась и цветная нитка.

Тÿрĕ хантăс (Прямая стежка)

Шов выполнялся двумя рядами одновременно. На лицевой стороне образовывались две параллельные линии стежков, по виду напоминающие шов «Строчка», на изнаночной стороне — шов «Зигзаг».

Вышивали слева направо. Рабочая нить закреплялась в четыре нити по горизонтали, т.е. по стороне двух квадратов. Игла шла вниз, а затем на лицевую сторону в другой конец диагонали квадрата. Далее прокладывался горизонтальный стежок по стороне двух квадратов.

Затем игла переводилась на лицевую сторону, делался стежок по диагонали квадрата снизу вверх и справа налево. Далее стежки повторяются.

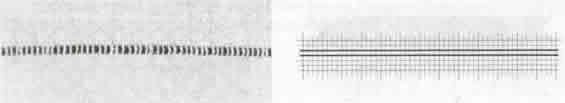

Чăрмалла (Счетная прямая гладь, прямой гладьевый шов)

Представляет собой стежки, параллельные нитям основы или утка. Каждый стежок выполнялся через одну нить ткани. Вертикально закреплялась рабочая нить по стороне двух квадратов, иголку опускали наизнанку, выполнялся стежок с уклоном в одну нитку ткани, игла выводилась на лицевую сторону, прикладывался второй стежок такой же высоты.

На лицевой стороне работы образовывались вертикальные стежки одинаковой длины с промежутками в одну нитку. Этими стежками изображали не только прямые полосы, но и зигзагообразные геометрические фигуры.

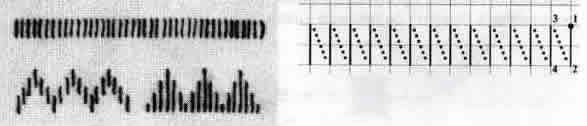

Чĕнтĕр (Козлик, бархатный шов)

Составлялся из перекрещивающихся наклонных стежков. Шов выполнялся слева направо между двумя параллельными линиями шириной в два раза больше расстояния между стежками.

По диагонали четырех квадратов закреплялась нить. На изнаночной стороне шел стежок вверх. На лицевой стороне делался длинный стежок по диагонали четырех квадратов слева направо и сверху вниз.В точке 4 иглу выводили наизнанку, выполняли стежок по горизонтали влево по стороне двух квадратов. Выводили иглу в точку 2 или 5 (они совпадают).

Далее выполнялся стежок по диагонали восьми квадратов снизу вверх и слева направо, затем стежок влево по горизонтали влево по стороне двух квадратов по изнаночной стороне. Иголка выводится в точке 1 или 7 (они совпадают). Шов повторяется до конца ряда.

На изнаночной стороне работы получался двойной ряд горизонтальных стежков с равными промежутками.

Если с изнанночной стороны по шву еще раз прошить этот же шов, то получится двойной шов «Икĕ питлĕ чĕнтĕр» (Двухслойный козлик).

Чĕп куçĕ (Выкалывание)

Это вышитые стежки от центра геометрических фигур с дырочкой в середине. Для выполнения шва брали четное количество нитей ткани, в этом случае дырочка получалась точно в центре квадрата, ромба.

Закреплялась рабочая нить от центра к краю. По изнаночной стороне выполняли стежок, пропускалась игла через центр фигуры. И так стежки выполнялись по кругу до полного заполнения.

Чĕпчĕрке (По сгибу ткани)

Особый вид обметки срезов горловины и середина переда. Рабочая нить закреплялась на двух нитях ткани снизу вверх. Иголка переводилась на изнаночную сторону, выполнялся стежок по диагонали квадрата и в точке 3 иголку переводили на лицевую сторону, далее выполнялся стежок вертикально вверх по стороне квадрата. Переводя иглу наизнанку, выполняли стежок по диагонали квадрата. Далее оба вертикальных стежка захватывались иглой слева направо, рабочая нитка протягивалась по ними. Игла прокладывала ткань в точке 6 при переходе на изнаночную сторону.

Снова прокладывается стежок по диагонали квадрата. Шов повторяется.

Хантăс (Косая стежка по уклону)

Шов применяется для выполнения внутренней части контура. Рабочая нить закреплялась по диагонали двух квадратов снизу вверх или справа налево, или слева направо. По изнаночной стороне стежок откладывался по стороне получаются длинные стежки с наклоном вправо или влево, а на изнаночной — вертикальные или горизонтальные ряды, напоминающие шов «Строчка».

Разновидность. является шов «Хантăслă шывлам», где рабочая нить заправляется по диагонали четырех квадратов.

Хăю (Стебельчатый шов. Веревочка)

Представляет собой ровную линию из косых стежков. Вышивание начиналось с закрепления рабочей нити по стороне квадрата в четыре, шесть. нитей ткани. Это первый стежок. На изнаночной стороне ткани игла с рабочей нитью выводилась на середине предыдущего стежка с левой его стороны. На лицевой стороне стежки лежат слева направо.

Менять направление нити нельзя, т.к. нарушается красота шва. Хăю можно выполнять по любой кривой.

Если с изнаночной стороны по следу проложенного ряда еще раз вышивался стебельчатый шов, получался двухслойный шов. «Икĕ питлĕ хăю».