Шедевр в вышивке

Многие видели работы художника Константина Васильева. Они узнаваемы. Они наполнены славянским язычеством. Они символичны.

Но разобраться в символике с первого раза получается не у всех.

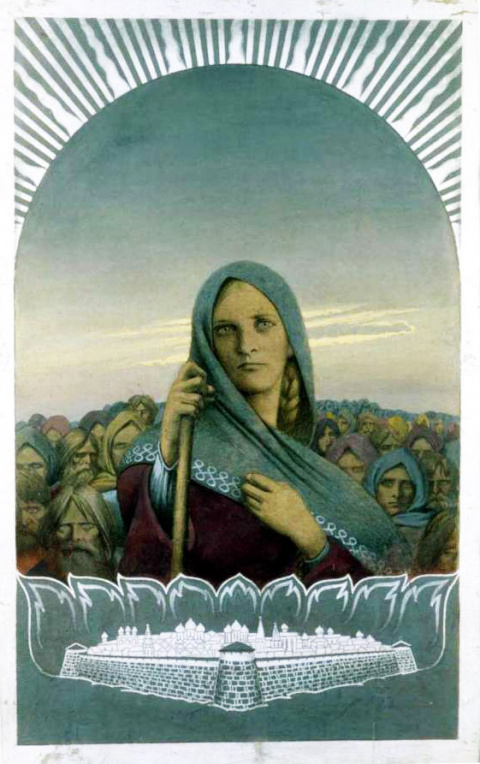

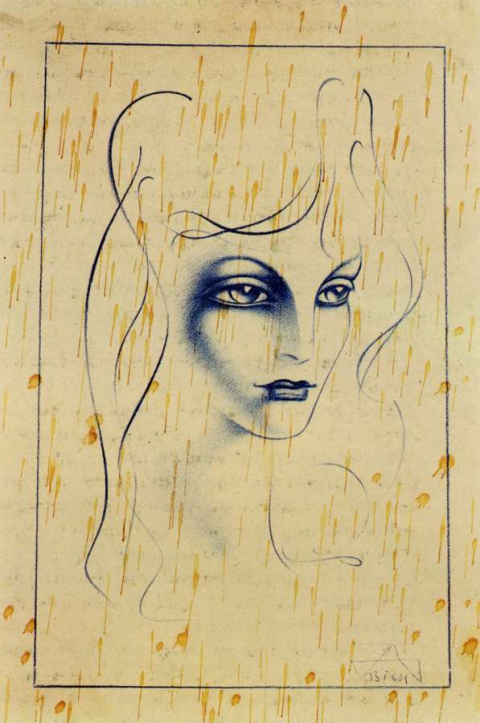

Картина «Жница» написана в 1966 году ко дню рождения матери

Вот, что видят большинство зрителей :

«Это изображение восхитительной белокурой красавицы, цепляющей глубиной своего взгляда.

Девушка прислонилась к изящной березе, чтобы отдохнуть от тяжелой работы, однако в ее бездонном взгляде вовсе не усталость, а вся сущность русской души. По ее взгляду можно судить о внутреннем спокойствии, умиротворении и гармонии героини. Однако стоит заметить, что она смотрит прямо, уверенно, не отводя взор, задумчиво.

Девушка представлена суровой воительницей, способной на защиту себя, своей семьи и родины. Картина будто бы повествует зрителю о равновесии, порядке в глазах девушки.»

Но, если внимательно всмотреться в детали, то открывается совсем другой мир.

Из рассказов в музее: «В прошлом, в первый день жатвы вся семья выходила в поле как на праздник. Но дозволялось убрать лишь один сноп.

А здесь мы видим девушку в одиночестве.

Острие серпа направлено в сторону её сердца. На голове — венок из васильков, который по некоторым поверьям символизирует связь с загробным миром. На то, что василек здесь имеет негативный оттенок, указывает еще один знак — раненный ствол березы. Да и сама береза — символ одиночества.»

Вместо старой костлявой европейской старухи с косой перед вами вечно юная жница перед огромным полем. А из-за холма поднимается растущий месяц.

Почему эту картину стоит вышить

Вышитая копия этой картины прекрасно подойдет для людей, увлеченных славянским бытом, традициями и языческим миропониманием

Эта картина имеет свою душу…, а может и нет

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Картина хранится в Музее славянской культуры Константина Васильева

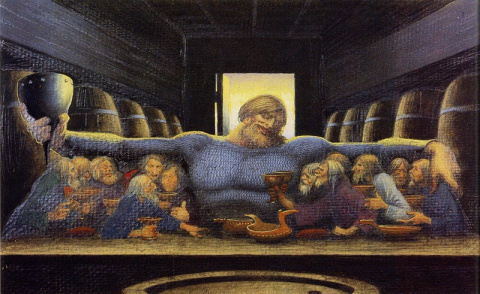

Картины Константина Васильева

mp-3-плейер для просмотра с музыкой

Человек с филином

На Калиновом мосту

Вольга и Микула

Илья Муромец и голь кабацкая

Садко и Владыка морской

Алеша Попович и красна девица

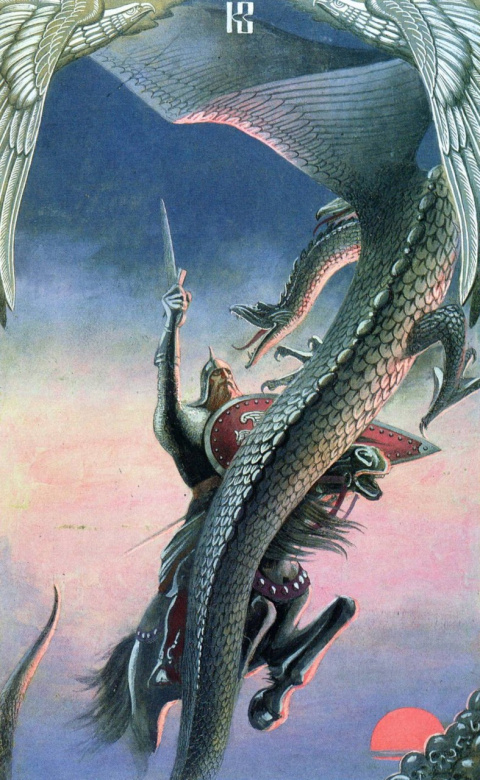

Бой Добрыни со змеем

Илья Муромсец, стреляющий по церквям

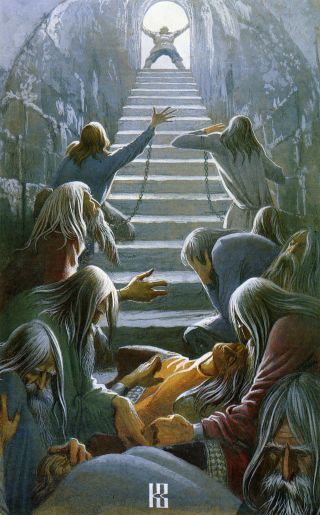

Илья Муромец освобождает узников

Князь Игорь

Рождение Дуная

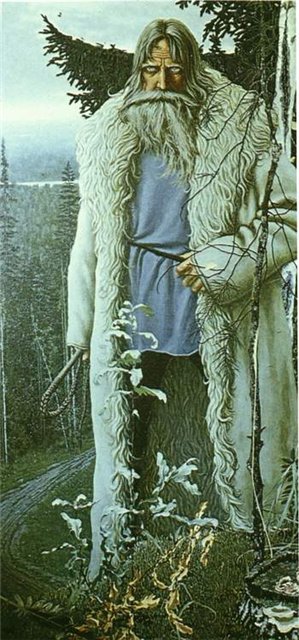

Великан

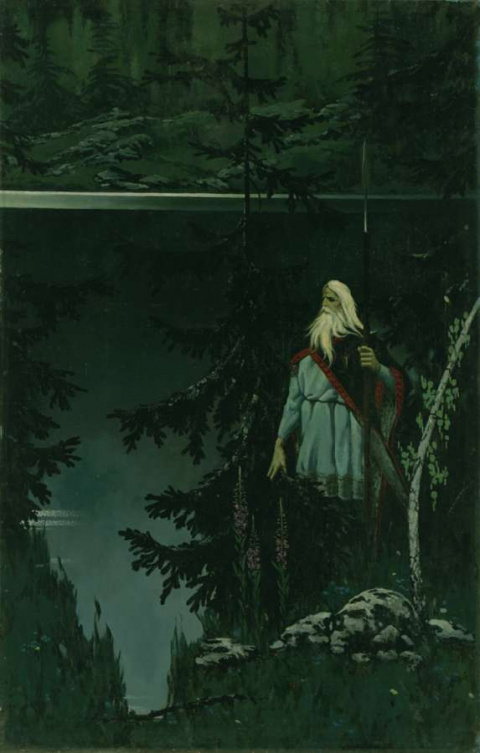

Северная легенда

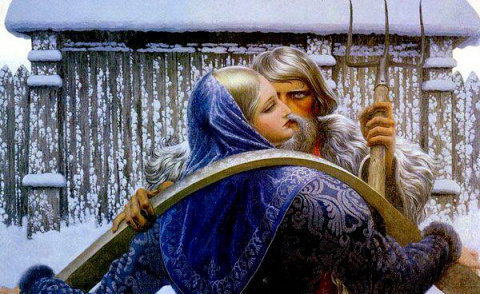

Прощание с молодостью

Константин Васильев родился 3 сентября 1942 года в городе Майкопе Краснодарского края.

Мать Клавдия Пармёновна Шишкина — по линии своей матери из саратовских крестьян.

8 августа 1942 года Майкоп был оккупирован фашистами, отец ушёл в партизаны. Но уже в феврале 1943 года город освободили, отец вернулся. В 1946 году семья переехала в Казань, затем в Васильево, в тридцати километрах от города, напротив места, где Свияга впадает в Волгу. Девственные леса, речные просторы. Вместе с отцом Костя ходит на охоту, на рыбалку. Это были, видимо, незабываемые мгновения, когда душа открыта всему чудесному в мире. Он рано начал рисовать. Матушка говорила о нём: «Он родился с карандашом в руках». Родители всерьёз задумались о дальнейшем развитии таланта, данного судьбой их сыну.

Прекрасно сдав экзамены, Константин Васильев становится учеником Московской художественной школы-интерната при институте им. Сурикова Академии художеств СССР. С 1954 по 1957 год он жил и учился в Москве. Эти годы наполнены впечатлениями от изобразительного искусства, музыки, театров.

Учился в Казанском художественном училище (1957—1961). Работал учителем рисования и черчения в средней школе, художником-оформителем. Творческое наследие Васильева обширно: картины, графика, этюды, иллюстрации, эскизы росписи церкви в Омске. Произведения начала 1960-х гг. отмечены влиянием сюрреализма и абстрактного экспрессионизма («Струна», 1963; «Абстрактные композиции», 1963). В конце 1960-х гт. отказался от формалистических поисков, работал в реалистической манере.

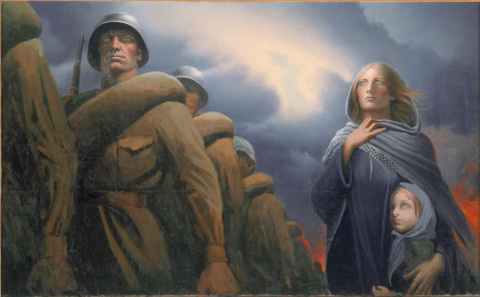

Васильев обращался к народному искусству: русским песням, былинам, сказкам, скандинавским и ирландским сагам, к «эддической поэзии». Создал произведения на мифологические сюжеты, героические темы славянского и скандинавского эпосов, о Великой Отечественной войне.

Ушел Константин Васильев в 34 года, как бы подтверждая зловещую теорию о связи гениальности и неизбежной ранней смерти. Художник погиб странно, насчитали даже четыре версии его смерти: 29 октября 1976 года был избит хулиганами в пустой электричке, выброшен на ходу из поезда, был зарублен топором, был сбит поездом на станции Антропшино. Уголовное дело прокуратурой не возбуждалось, следствия не было, и обстоятельства и причины гибели Константина Васильева, наверное, так и остантся тайной.

Художник оставил после себя около 400 картин, большая часть его творческого наследия – 82 полотна – хранилась в музее. Судьбе художника трудно позавидовать.Непризнаный и гонимый при жизни, он писал как одержимый, как будто чувствовал, что скоро уйдет. Если вдруг появлялся экстравагантный покупатель, заинтересовавшийся непризнанным гением, художник просто измерял свое творчество школьной линейкой по диагонали и брал с ошарашенного коллекционера по рублю за сантиметр. И только много лет спустя люди заметят, что картины Васильева порождают так называемый «синдром Стендаля» , и посетители выставок и музея будут терять сознание от безумной энергетики, которую мастер вложил в свои полотна. Его картины пользуются невероятной популярностью и оцениваются во многие миллионы долларов. За 20 лет состоялось более полусотни персональных выставок в городах России, а также в Болгарии,бывшей Югославии, Испании.

В 1988 году Константину Васильеву была посмертно присуждена Премия комсомола Татарии им. Мусы Джалиля за цикл картин о Великой Отечественной войне.

В 1996 и 1998 годах были открыты два музея и Картинная галерея Константина Васильева.

Музей в Москве, где хранились 82 картины художника, создавался с большой любовью поклонниками творчества Васильева. Это настоящие русские патриоты во главе с Анатолием Ивановичем Дорониным, любящие творчество Константина Васильева и преданные своему делу.

Чтобы создать музей, три года обивались пороги правительства Москвы. Наконец дали в аренду разрушенный особняк, от которого осталось всего три стены. Потом, почти десять лет восстанавливали его, своими руками, на свои деньги. И вот, в 1998 году музей открылся. Но земля в Москве — лакомый кусочек, много желающих отнять ее, на этой территории, где находится музей, планировалось построить 2 высотных здания. С 2005 года начались атаки на музей – рейдерские наезды, суды, поддельные документы, подписи…

Перед тем, как 15 картин из музея Константина Васильева должны были быть переданы в собственность сестры художника, собрание Клуба решило провести экспертизу всех картин на предмет установления их подлинности. Некая юридическая фирма «Частное право» предложила свою помощь в перевозке и размещении картин на территории закрытого режимного предприятия «Восход». Однако затем картины странным образом исчезли.

В ту же ночь музей подожгли. В ночь с 21 на 21 сентября 2009 года в здании музея Васильева произошел пожар.

Около 22 часов один из двух находящихся в здании сторожей проснулся и почувствовал запах бензина. Через несколько минут помещение стало заполняться дымом. Горело помешение газовой котельной. Он разбудил второго охранника и они, вызвав пожарных, попытались тушить самостоятельно. Однако огонь распространился через систему вентиляции на чердачное помещение. Прибывшим пожарным удалось довольно быстро потушить пожар.

В результате пожара сгорела крыша и часть помещений. Остальные сильно повреждены водой при тушении. К счастью картин в здании не было, но теперь музей нуждается в капитальном ремонте.

На месте возникновения очага возгорания найдены обгоревшие автомобильные покрышки и деревянные обломки. Даже по прошествии нескольких часов чувствовался сильный запах бензина, что позволяет подозревать умышленный поджог.

Только через год картины были найдены и возвращены теперь уже новой владелице – сестре художника Валентине Васильевой. Картины художника Константина Васильева, которые по решению Бутырского суда должны быть переданы сестре Валентине Васильевой, нашлись в культурном центре ФСБ!

Как заявила Ирина Лахоузова, представитель московского управления службы судебных приставов: «Картины нашли в культурном центре ФСБ, в данной ситуации участвовал сотрудник ФСБ, который занимался перевозкой картин. Впоследствии они исчезли, благодаря службе судебных приставов, они получили информацию о том, что картины находятся в культурном центре ФСБ. Сообщили следствию, следствие уже непосредственно изымало».

В октябре 2010 г. в Москве прошла выставка пропавших картин.

Впрочем Васильевой не пришлось распоряжаться коллекцией — та самая компания аферистов, которая и начала всю эту историю, предъявила ей огромный счет за издержки и оплату судебных решений в ее пользу. Поэтому картины ей пришлось отдать в их распоряжение. В разговоре с директором музея А.И. Дорониным эти люди заявили, что договор на распоряжение коллекцией составлен таким образом, что картины Валентина Васильева не получит никогда.

После поджога здания музея году Клуб любителей живописи К. Васильева был втянут в многочисленные судебные тяжбы с упомянутой юр.формой. И все же, выиграв более 30 неправомерных исков, Клуб вновь открыл музей для посетителей 31 марта 2012 года.

Картины Константина Васильева, безусловно, можно считать национальным достоянием. И уж точно — общекультурной ценностью. И всем поклонникам творчества художника, по большому счету, неважно — кто именно будет содержать у себя картины, главное, чтобы о них должным образом заботились, и они были доступны широкой публике. А уж будет это государственный или частный музей — значения не имеет. Это имеет принципиальное значение только для тех, кто видит в картинах Васильева прежде всего 90 миллионов рублей, а не произведения искусства.

Самобытное творчество художника Константина Васильева

Мое знакомство с работами художника Константина Васильева состоялись еще в раннем детстве. Забегая в гости к соседке тете Рае, мое внимание всегда невольно приковывали репродукции картин, висящие повсюду на стенах ее квартиры. Они завораживали и пугали одновременно, леденящий вгляд людей с его полотен внушал детскому разуму какой-то ужас. Тогда я часто слышала про родственников соседки из поселка Васильево, про какого-то художника, утрату которого оплакивали всем поселком как близкого человека, но не придавала особого значения. В то время мне представлялось, что автор этих творений почтенного возраста, фантазия рисовала образ седовласого старца подстать героям его полотен. Моему удивению не было предела, когда я узнала, что художник — молодой парень, который по воле судьбы прожил короткую жизнь, оставив после себя богатое наследие.

Но обо всем по порядку. Константин Васильев родился 3 сентября 1942 года в Майкопе во время немецкой оккупации города. С 1949 жил в поселке Васильево под Казанью. Если взять карту Татарстана, то можно легко найти поселок Васильево на левом берегу Волги, примерно в тридцати километрах от Казани, напротив устья Свияги.

Свияжск

Из материалов музея Константина Васильева. От своих сверстников маленький Костя отличался тем, что не интересовался игрушками, мало бегал с другими ребятишками, но всегда возился с красками, карандашом и бумагой. Отец часто брал его на рыбалку, на охоту, где Костя рисовал реку, лодку, отца, избушку лесника, лесную пасеку и все, что встречал на своем пути. Красоту этих мест и любовь к родным краям Константин пронес через все свое творчество.

Осень

Все вокруг замечали и удивлялись таланту мальчика к рисованию. Как-то заведующая магазином посетовала, что стены пустые, смотреть не на что, что картинку бы какую повесить, да нет. Костя услышал этот разговор, промолчал, но дома принялся делать увеличенную копию «Витязя на распутье». Отдал заведующей. Длинные очереди покупателей были как бы посетителями первой выставки одной картины. Не верилось, что нарисована она мальчишкой, а не профессиональным художником.

В 1954 году газета «Комсомольская правда» пoмeстила объявление, что Московская средняя художественная школа при институте имени В.И. Сурикова принимает одаренных в области рисования школьников для дальнейшей учебы и развития способностей. Школа имеет интернат, родителями сразу было принято решение отправить туда сына.

Пройдя с успехом все испытания, Костя поступил в школу. В качестве учебной базы она имела свободный доступ в Третьяковскую галерею, так что молодые люди часто забегали полюбоваться шедеврами известных художников.

В школе в то время процветал соцреализм. Писать же просто из послушания или страха, даже из уважения к кому-то Костя не смог — он не признавал компромиссов, во всяком случае, в творчестве. На занятие по живописи он принес и сдал в качестве домашнего задания натюрморт, на котором акварелью был нарисован желтый апельсин, обведенный по контуру синей краской без каких-либо бликов, света и тени, после этого на доске появилось объявление «Константин Васильев остановился в своем художественном развитии».

Когда тяжело заболел отец, на семейном совете решили, что Косте нужно быть рядом с отцом, а учебу он может продолжить в Казани. Поступив в Казанское художественное училище, Константин окунулся в мир свободного творчества.

В самом начале творческого пути, в поисках себя, Васильев «переболел» абстракционизмом и сюрреализмом, позже и экспрессионизмом. Он пробовал писать в стилях и направлениях, во главе которых стояли такие имена, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Генри Мур. Васильев стал создавать интересные работы в их ключе.

Весной 1967 года в дом Васильевых пришла беда: тяжелый, неизлечимый недуг обрушился на младшую сестру — десятиклассницу Людмилу. Для Кости она была не только любимой сестрой, но и близким другом. Девушка весьма одаренная, Люда, несмотря на свой юный возраст, любила и хорошо понимала музыку — отличалась начитанностью. В последние месяцы жизни, не имея сил подняться с постели, она вслух читала былины, а Костя, чтобы скрасить ее одиночество, в той же комнате писал картины.

Портрет сестры с овчаркой

Одно время теплые отношения связывали Константина с Леной Асеевой, выпускницей Казанской консерватории. Елена успешно окончила учебное заведение по классу фортепьяно и, естественно, прекрасно разбиралась в музыке. Это обстоятельство особенно влекло Константина к девушке. Однажды он решился и сделал ей предложение. Девушка ответила, что должна подумать…

Языческий мир с его жизнерадостным миросозерцанием не раз давал людям мотивы для интересных легенд. В живописи этот духовный пласт нашего народа освещали, каждый по-своему, Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Николай Рерих, Михаил Нестеров. Васильеву ближе других по своему духовному мироощущению, несомненно, был Васнецов. Константин любил его и выделял среди других русских художников, даже среди своих любимейших — Крамского, Нестерова, Корина.

Русалка

Отыскав однажды в Москве Дом-музей Виктора Михайловича Васнецова, Константин зачастил туда. Васильев почти ежедневно приходил в этот дом. Он вникал в тонкости картин Васнецова, а вечером тщательно зарисовывал по памяти.

За эти годы Константин выработал свой неповтоимый индивидуальный стиль.

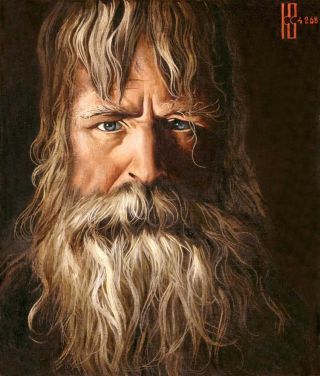

Есть у Васильева выразительная работа «Старец», создающая необычайно емкий образ, сильный характер. И даже не верится, что это не портрет с натуры, а синтез наблюдений живописца.

Художник изучал древние легенды, былины, предания. Он узнал, что за Полярным Кругом была могучая страна Гиперборея, народ которой и стал прародителем большинства древних народов и культур на земле, и эта древняя страна находилась на территории теперешней России.

Васильев, в последние десятилетие своей жизни, создал свое направление в живописи и назвал его «северным символизмом», а его творческий метод носит характер символического реализма с элементами романтичности.

Картина «Северный орёл» поражает сложностью тончайшей игры света в бесконечном узоре инея, заснеженной хвои, веток, стволов. Взгляд «Северного орла», полный достоинства, говорит о внутреннем бесстрашии и волевой решимости, силе человеческого духа.

Обращаясь к истории через книги, он видел в ней основы национальной культуры, глубинные ее истоки. Историческим прошлым он, несомненно, дорожил и основывал на нем свои творческие концепции, однако существенным для него был не столько сам исторический факт, сколько его поэтическое толкование, не историческая действительность, а историческое и поэтическое предание, мифология.

В беседах с друзьями Константин делился мыслями о том, что «голая» история, взятая сама по себе, в отличие от народных сказаний, дает нам не всегда достаточный материал для понимания внутренних движущих сил, рождающих народные порывы, страсти. Только сам народ издревле обладал неподражаемой способностью постигать свою собственную сущность и отчетливо выражать ее через мифотворчество, фольклор, прикладное искусство.

И художник неустанно искал возможности раскрыть глубину и силу чувств своего народа. Порой ему казалось, что он ощутил, интуитивно поймал зримое выражение этих чувств и страстей. Иногда ему бывало достаточно одного какого-нибудь символа, чтобы развернуть в своем сознании, а потом и на полотне панораму событий, ушедших в далекие времена.

Каждый находит в символике картины «Ожидание» свой смысл. Васильев создал глубокий символический образ страждущей русской женщины. Многие видят в этой картине образ, символизирующей дух нашего народа, который ожидает преображения России, так как наш народ стремится к духовному возрождению.

Нечаянная радость

Последняя работа Константина Васильева. Он так и не успел назвать ее. Поклонники его таланта окрестили ее как «Человек с филином».

Картина полна символов. Левую руку с кнутом он держит над головой — на кнутовище сидит филин, являющийся символом мудрости. Глаз птицы — всевидящее око — завершает движение вверх: дальше — звездное небо, космос.

Неожиданно жизнь художника оборвалась. Константин Васильев трагически погиб — был сбит вместе с другом на железнодорожном переезде проходящим поездом. Произошло это 29 октября 1976 года. Похоронен в посёлке Васильево. Похоронили Константина в берёзовой роще, в том самом лесу, где он очень любил бывать.