Золотая нить от Кремля до Ватикана

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве можно увидеть шитые золотом занавес и царские троны. В Апостольском, или Папском, дворце в Ватикане хранится вышитое панно с изображением храма Христа Спасителя. Века и страны объединены уникальным золотошвейным искусством мастериц из русского города Торжка.

Продолжая рассказывать о богатом нематериальном наследии России, мы предлагаем совершить виртуальное путешествие в один из древнейших русских городов — Торжок. Основанный в конце X — начале XI веков на берегу реки Тверцы в Тверской области, он вот уже почти тысячу лет славится своей уникальной архитектурой и народными промыслами. Деревянная Старо-Вознесенская церковь, Борисоглебский монастырь, собор которого спроектировал выдающийся русский архитектор XVIII века Н.А.Львов, Императорский путевой дворец, построенный по указу Екатерины II, — всего около 400 памятников истории и культуры находятся в маленьком Торжке. Недаром он имеет статус исторического поселения федерального значения.

Не меньший интерес, чем архитектура, представляет торжокское золотное шитье — традиционный художественный промысел этого города. В 2010 году в результате археологических раскопок был найден сохранившийся фрагмент парадной одежды, вышитый золотыми и серебряными нитями. Ученые датируют находку 1238 годом. Эту дату можно считать годом рождения торжокского золотного шитья. Впрочем, еще в IX веке на Руси аналогом денег служили кожаные лоскуты с золотой вышивкой. Искусно вышивать золотом умели княгиня Ольга и сестра Бориса Годунова Ирина. Так что торжокским мастерицам было у кого поучиться.

Головные уборы, одежда и обувь, церковная утварь и предметы интерьера — вышивка золотыми нитями, сделанная руками мастериц из Торжка, всегда пользовалась успехом. Нити действительно можно считать золотыми: и по составу — от 5 до 8% золота в каждой, и по тому доходу, который приносило золотное шитье. Отличительная особенность вышивки — нить не пропускается через ткань, а крепится на ее поверхности шелковыми поперечными нитками. Для вышивания ярких и самобытных узоров, интересных орнаментов использовалась плотная подкладка из картона или бересты.

Осенью 1826 года в Торжке побывал А.С.Пушкин. Жена его друга, князя П.А.Вяземского, Вера Федоровна попросила поэта прислать ей шитый золотом пояс. «Спешу, княгиня, послать вам поясы», — читаем мы в письме Пушкина княгине Вяземской. Спустя несколько дней поэт пишет самому Петру Вяземскому: «Получила ли княгиня поясы и письмо мое из Торжка?». Затем Пушкин добавляет: «Ах! каламбур! Скажи княгине, что она всю прелесть московскую за пояс заткнет, как наденет мои поясы».

В 1855 году в связи с предстоящей коронацией русского императора Александра II три десятка золотошвей из Торжка были вызваны в Санкт-Петербург. Они вышивали мундиры и платья для членов царской семьи и многочисленных придворных. В 1888 году торжокские мастерицы вышивали золотом коронационную мантию императора Александра III, мантию и платье его супруги императрицы Марии Федоровны. Сегодня эти реликвии хранятся в Оружейной палате в Москве и в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Известны были мастерицы из Торжка и за пределами России. В странах Европы пользовалась большой популярностью русская вышитая золотом обувь из сафьяна. А на Всемирной выставке в Лондоне в 1862 году изделия торжокских золотошвеек получили медаль.

К концу XIX века искусство, передаваемое из поколения в поколение, стало постепенно забываться. И тут необходимо сказать о человеке, благодаря которому торжокское золотное шитье существует и по сей день. Это потомственный дворянин, член Земской управы Торжка Дмитрий Дмитриевич Романов. Был он человеком широко образованным и страстным патриотом родного края. В 1894 году он создал и лично возглавил при Земстве кустарный отдел, занимавшийся развитием народных промыслов. В 1899 году стараниями Романова была открыта учебно-показательная золотошвейная мастерская. Здесь опытные вышивальщицы обучали молодых девушек искусству золотного шитья.

«Жил у нас в Торжке Дмитрий Дмитриевич Романов, хороший человек. Именьице у него маленькое, находилось неподалеку. Образование он получил в Париже, видишь ли… Работал он в земстве и рассуждал очень даже по тем временам смело… Золотым шитьем интересовался. Нам давал добрые советы: «Вы, говорит, про торжокские приемы не забывайте и у природы учитесь — она щедра и на узоры, и на краски»… Дмитрий Дмитриевич предложил: «Надо при Земстве создать кустарный отдел. Пусть златошвеи сдают туда свою работу, чтобы никто их трудовой копейкой не попользовался». Так и поступили в 1894…» — вспоминала много лет спустя торжокская мастерица-золотошвейка Клавдия Яковлевна Кротовая.

Усилия Д.Д.Романова не пропали даром. На всемирных выставках — в Париже в 1900 году и в Турине в 1911 году — изделия мастериц из Торжка получили золотые медали. В 1911 году Романов приступил к созданию Музея торжокского золотного шитья, лично собирая для него экспонаты. В 1916 году Дмитрий Дмитриевич умер, и дело, которому он посвятил жизнь, снова оказалось на грани исчезновения. «В Торжке, даже по гимназическим географиям знаменитом своим шитьем, не так давно была устроена земская школа с целью поддержать это ветшающее рукоделие и обновить его возвращением к старинной превосходной технике. Дело пошло на лад. Казалось бы, чего лучше, нашлась опытная руководительница, и школа имеет прямое, отвечающее местным запросам назначение; вы подумаете, что новое Земство позаботилось о расширении этого удачного дела? Ничуть не бывало. Оно нашло школу излишнею и на днях совсем упразднило ее, на погибель бросая исконное местное ремесло», — возмущенно писал тогда знаменитый художник Н.К.Рерих.

Революция, гражданская война, голод, разруха — казалось, что о вышивке больше никто и не вспомнит. Но в 1923 году в Торжке снова были открыты золотошвейные мастерские, а на их базе — профессиональное училище, готовящее новых мастериц. И даже те, кто никогда не был в Торжке и ничего не знает о золотном шитье, наверняка видели образцы этого народного промысла: костюмы в знаменитых фильмах «Анна Каренина» режиссера А.Г.Зархи, «Война и мир» С.Ф.Бондарчука и многих других вышиты мастерицами старинного русского города.

И сегодня на предприятии, которое теперь называется «Торжокские золотошвеи», по-прежнему создаются уникальные произведения искусства. Например, в 2015 году Президент России В.В.Путин преподнес в дар Папе Римскому Франциску панно с изображением храма Христа Спасителя, сделанное руками мастериц из Торжка. Так золотая нить творчества протянулась от Кремля до Ватикана.

Золотошвейное дело в городе Торжок

Золотошвейное дело – это одно из самых замечательных русских ремёсел. Оно начало развиваться с Х-го века, со времени принятия на Руси христианства.

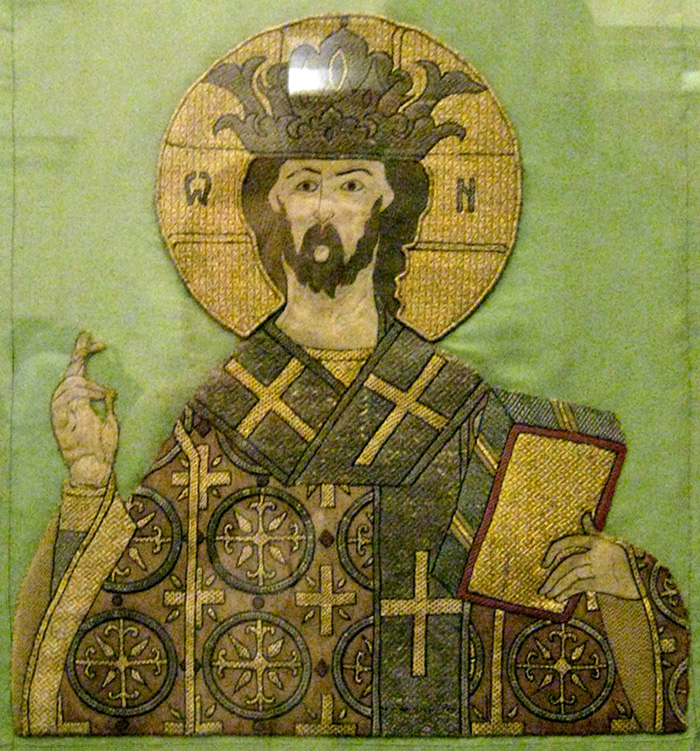

Великолепные, расшитые золотом, убранства в храмах: завесы, хоругви, покровы, вышитые иконы, драгоценные облачении священников; княжеские и боярские одежды, парчовые ткани, на которых узоры были вышиты – всё это поражало иностранных гостей своей красотой и роскошью. Блеск и сияние золота, переливы драгоценных камней и жемчужного низанья превращало окружающую реальность в таинственный мир, в ослепительное зрелище.

Вышивать золотой нитью оказывается не просто, это дело канительное. Под словом «канитель» мы всегда подразумеваем что-то длительное и порой утомительное. А в старину канитель – это особым образом приготовленная нить, то есть на тонкую шёлковую нить спиралью накручивали золотую или серебряную тончайшую проволочку. Занятие нелёгкое и кропотливое.

Витая нить не только красивее простой, но и держится на ткани более прочно. Золотая нить сама по себе хрупкая и капризная, продёрнуть золотую нить сквозь ткань практически невозможно – она легко разрывается. Поэтому, чтобы украсить вышивку золотой нитью, её пришивают мелкими стежками на лицевой стороне или скручивают в канитель.

В первом случае золотая нить, плотно навитая на шёлковую, рядами укладывалась на поверхности узора, а затем прикреплялась льняной нитью, которая называлась нить — прикреп. Эта нить красиво выделялась на золотом и серебряном фоне, если она была цветной, то напоминала эмалевые украшения. Канитель использовали не только для вышивки, из неё делали кружева, петли, ожерелья, обвивку пуговиц и т.д. Из золота ткали ткани, кисти, плели тесьму.

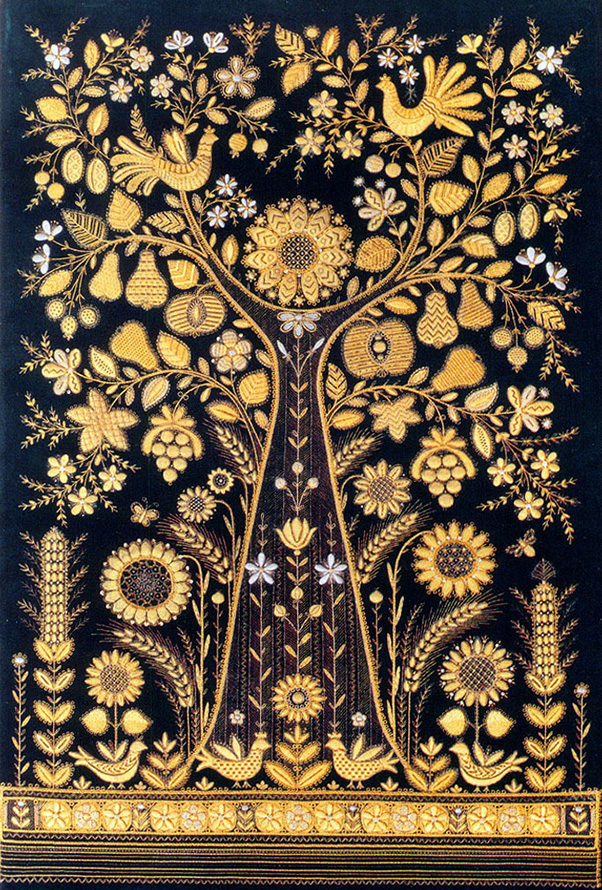

Золотом украшали атлас, бархат, кожу, шёлк. Золотым шитьём были украшены и предметы домашнего обихода: полотенца, платки, скатерти и предметы конского убранства. В узорах шитья изображались птицы, барсы, сцены соколиной охоты, растительные мотивы. Очень часто мастерицы имитировали золотые ткани, привозимые из заморских стран. Они могли воспроизводить не только узоры, но и фактуру тканей.

Если на Руси и не было каких-то видов рукоделия, то однажды увидев их, русские мастерицы могли довести их до совершенства, какого не было до этого. Так рождалось русское искусство и мастерство. В русском народном искусстве заключались идеи добра, света и весны.

На Руси золотое шитьё было исключительно женским делом, которым занимались во многих уголках необъятной страны – и в боярских домах, и в крестьянских избах, а во главе этих занятий стояла хозяйка дома, которая сама и вышивала. Любили золотошвейное дело и в монастырях. Занимались рукоделием и более высокопоставленные особы княжеского и царского рода: Ефросинья Старицкая, сосланная Иваном Грозным в монастырь, жена и дочь Бориса Годунова – Ирина и Ксения.

Золотым шитьём чаще выполнялись изделия на православную тему. Вышивание, кружевоплетение, жемчужное низание на Руси любили, за этим занятием женщины всегда молились – одна читает «Жития святых» или Писания Святых Отцов церкви, а другие, слушая её, плетут, вышивают, вяжут. Русские женщины умели прясть, ткать, шить, вышивать. Иностранцы, приезжавшие в Россию, всегда отмечали особый дар русской женщины в этих делах. Золотошвеи создали прекрасные произведения, вышитые золотом и шёлком.

Великолепие золотого шитья мы можем увидеть в Московском Кремле, Троице-Сергиевой Лавре, Новодевичьем и других русских монастырях.

В более ранние времена вышивали настоящей, золотой нитью. Потом стали эффект золота имитировать, а шитьё стало называться не «золотое», а «золотное».

К началу XIX века вышивка металлической нитью постепенно исчезает, остаётся лишь на парадных придворных и военных мундирах.

Торжок – старинный городок, в котором в XIII веке зародилось русское золотое шитьё, остался, можно сказать, единственным местом в России, где сохранилось это мастерство. Умелые руки русских мастериц создали уникальные произведения, отличающиеся высокой техникой исполнения и декоративностью. В Торжке вышивают иконы, церковное облачение и утварь.

Старинный русский город и до сегодняшнего дня остаётся гордостью России. На фабрике «Торжокские золотошвеи» ассортимент продукции значительно увеличился и периодически обновляется.

Изделия, вышитые золотом и серебром, являются лучшим подарком, который по достоинству оценят любители изысканности, красоты и роскоши. Различные сумочки, косметички, очёчники, картины, платки, панно с изображением златоглавых церквей, иконы и другие виды изделий непременно порадуют вас.

На фабрике вышивают диванные подушки, скатерти, украшения (серьги, брошки, кулоны, заколки для волос), выполняются и индивидуальные заказы. Золотые руки мастериц вышивают золотыми нитями и современную одежду, и аксессуары, предметы интерьера и записные книжки, шкатулочки и различные эмблемы, и всё это прекрасно вписывается в современный образ жизни. Поэтому новая торговая марка от «Торжокских золотошвей» «TiZetta» – весьма популярное предприятие и среди молодого поколения.

Мастерицами золотошвейной фабрики Торжка оформлены Георгиевский зал в Кремле, Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, Константиновский дворец. Для Норильского кадетского корпуса изготовлено знамя с Российским гербом и иконой «Николая Чудотворца».

Русское золотое шитьё отличается совершенством композиций, все узоры соразмерны друг с другом, в них чувствуется определённый внутренний ритм, и даже поверхность, свободная от шитья носит орнаментальный характер. Не каждая могла стать золотошвейных дел мастерицей. Все русские мастерицы были поистине художницами, потому что душа русского человека всегда стремилась к красоте, а «красота – способ существования русского человека».

Российский город,который с 13 века славится золотой вышивкой по материи?

Торжокское золотое шитьё,один из видов русской вышивки, художественный промысел, известный в Торжке с 13 в. и получивший широкое развитие в 18 в. Традиционные изделия Т. з. ш. — вышивка золотыми и серебряными нитями (главным образом «кованым» швом и швом «в прикреп» по настилу) по сафьяну (обувь, рукавицы и пр.) , бархату, сукну и др. материалам (различные детали народного праздничного костюма, предметы церковного обихода, пояса, кошельки и др.) . Для Т. з. ш. наиболее характерен растительный орнамент с мотивом ветки розы; основной узор украшался завитками, усиками, блёстками, которые смягчали переход от рельефного орнамента к фону.

Искусству торжокских золотошвей более 700 лет. В те отдаленные времена торговый город на Тверце — Торжок — привлекал купцов-иностранцев, привозивших заморские товары: шелк, бархат, парчу — ткани, достойные золотой вышивки. Вышивали вначале для церквей и храмов, поражавших пышностью убранства, сиянием золота и драгоценных камней. В 1644 году торжокские мастерицы вышили шелками и золотом удивительное по мастерству и художественному эффекту лицевое покрывало для мощей Святого Ефремия в Борисоглебском монастыре. Работа выполнялась по заказу князя Куракина и вошла в историю русского декоративно-прикладного искусства как шедевр лицевого шитья. Позднее пошли заказы московской и петербургской знати, императорского двора. Руками торжокских мастериц было расшито золотом и серебром бальное платье для Екатерины II, а когда понадобилось вышивать порфиру для коронации Александра II, из Торжка в Петербург были привезены 30 лучших мастериц.