Золотая нить от Кремля до Ватикана

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве можно увидеть шитые золотом занавес и царские троны. В Апостольском, или Папском, дворце в Ватикане хранится вышитое панно с изображением храма Христа Спасителя. Века и страны объединены уникальным золотошвейным искусством мастериц из русского города Торжка.

Продолжая рассказывать о богатом нематериальном наследии России, мы предлагаем совершить виртуальное путешествие в один из древнейших русских городов — Торжок. Основанный в конце X — начале XI веков на берегу реки Тверцы в Тверской области, он вот уже почти тысячу лет славится своей уникальной архитектурой и народными промыслами. Деревянная Старо-Вознесенская церковь, Борисоглебский монастырь, собор которого спроектировал выдающийся русский архитектор XVIII века Н.А.Львов, Императорский путевой дворец, построенный по указу Екатерины II, — всего около 400 памятников истории и культуры находятся в маленьком Торжке. Недаром он имеет статус исторического поселения федерального значения.

Не меньший интерес, чем архитектура, представляет торжокское золотное шитье — традиционный художественный промысел этого города. В 2010 году в результате археологических раскопок был найден сохранившийся фрагмент парадной одежды, вышитый золотыми и серебряными нитями. Ученые датируют находку 1238 годом. Эту дату можно считать годом рождения торжокского золотного шитья. Впрочем, еще в IX веке на Руси аналогом денег служили кожаные лоскуты с золотой вышивкой. Искусно вышивать золотом умели княгиня Ольга и сестра Бориса Годунова Ирина. Так что торжокским мастерицам было у кого поучиться.

Головные уборы, одежда и обувь, церковная утварь и предметы интерьера — вышивка золотыми нитями, сделанная руками мастериц из Торжка, всегда пользовалась успехом. Нити действительно можно считать золотыми: и по составу — от 5 до 8% золота в каждой, и по тому доходу, который приносило золотное шитье. Отличительная особенность вышивки — нить не пропускается через ткань, а крепится на ее поверхности шелковыми поперечными нитками. Для вышивания ярких и самобытных узоров, интересных орнаментов использовалась плотная подкладка из картона или бересты.

Осенью 1826 года в Торжке побывал А.С.Пушкин. Жена его друга, князя П.А.Вяземского, Вера Федоровна попросила поэта прислать ей шитый золотом пояс. «Спешу, княгиня, послать вам поясы», — читаем мы в письме Пушкина княгине Вяземской. Спустя несколько дней поэт пишет самому Петру Вяземскому: «Получила ли княгиня поясы и письмо мое из Торжка?». Затем Пушкин добавляет: «Ах! каламбур! Скажи княгине, что она всю прелесть московскую за пояс заткнет, как наденет мои поясы».

В 1855 году в связи с предстоящей коронацией русского императора Александра II три десятка золотошвей из Торжка были вызваны в Санкт-Петербург. Они вышивали мундиры и платья для членов царской семьи и многочисленных придворных. В 1888 году торжокские мастерицы вышивали золотом коронационную мантию императора Александра III, мантию и платье его супруги императрицы Марии Федоровны. Сегодня эти реликвии хранятся в Оружейной палате в Москве и в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Известны были мастерицы из Торжка и за пределами России. В странах Европы пользовалась большой популярностью русская вышитая золотом обувь из сафьяна. А на Всемирной выставке в Лондоне в 1862 году изделия торжокских золотошвеек получили медаль.

К концу XIX века искусство, передаваемое из поколения в поколение, стало постепенно забываться. И тут необходимо сказать о человеке, благодаря которому торжокское золотное шитье существует и по сей день. Это потомственный дворянин, член Земской управы Торжка Дмитрий Дмитриевич Романов. Был он человеком широко образованным и страстным патриотом родного края. В 1894 году он создал и лично возглавил при Земстве кустарный отдел, занимавшийся развитием народных промыслов. В 1899 году стараниями Романова была открыта учебно-показательная золотошвейная мастерская. Здесь опытные вышивальщицы обучали молодых девушек искусству золотного шитья.

«Жил у нас в Торжке Дмитрий Дмитриевич Романов, хороший человек. Именьице у него маленькое, находилось неподалеку. Образование он получил в Париже, видишь ли… Работал он в земстве и рассуждал очень даже по тем временам смело… Золотым шитьем интересовался. Нам давал добрые советы: «Вы, говорит, про торжокские приемы не забывайте и у природы учитесь — она щедра и на узоры, и на краски»… Дмитрий Дмитриевич предложил: «Надо при Земстве создать кустарный отдел. Пусть златошвеи сдают туда свою работу, чтобы никто их трудовой копейкой не попользовался». Так и поступили в 1894…» — вспоминала много лет спустя торжокская мастерица-золотошвейка Клавдия Яковлевна Кротовая.

Усилия Д.Д.Романова не пропали даром. На всемирных выставках — в Париже в 1900 году и в Турине в 1911 году — изделия мастериц из Торжка получили золотые медали. В 1911 году Романов приступил к созданию Музея торжокского золотного шитья, лично собирая для него экспонаты. В 1916 году Дмитрий Дмитриевич умер, и дело, которому он посвятил жизнь, снова оказалось на грани исчезновения. «В Торжке, даже по гимназическим географиям знаменитом своим шитьем, не так давно была устроена земская школа с целью поддержать это ветшающее рукоделие и обновить его возвращением к старинной превосходной технике. Дело пошло на лад. Казалось бы, чего лучше, нашлась опытная руководительница, и школа имеет прямое, отвечающее местным запросам назначение; вы подумаете, что новое Земство позаботилось о расширении этого удачного дела? Ничуть не бывало. Оно нашло школу излишнею и на днях совсем упразднило ее, на погибель бросая исконное местное ремесло», — возмущенно писал тогда знаменитый художник Н.К.Рерих.

Революция, гражданская война, голод, разруха — казалось, что о вышивке больше никто и не вспомнит. Но в 1923 году в Торжке снова были открыты золотошвейные мастерские, а на их базе — профессиональное училище, готовящее новых мастериц. И даже те, кто никогда не был в Торжке и ничего не знает о золотном шитье, наверняка видели образцы этого народного промысла: костюмы в знаменитых фильмах «Анна Каренина» режиссера А.Г.Зархи, «Война и мир» С.Ф.Бондарчука и многих других вышиты мастерицами старинного русского города.

И сегодня на предприятии, которое теперь называется «Торжокские золотошвеи», по-прежнему создаются уникальные произведения искусства. Например, в 2015 году Президент России В.В.Путин преподнес в дар Папе Римскому Франциску панно с изображением храма Христа Спасителя, сделанное руками мастериц из Торжка. Так золотая нить творчества протянулась от Кремля до Ватикана.

Золотошвейное дело в городе Торжок

Золотошвейное дело – это одно из самых замечательных русских ремёсел. Оно начало развиваться с Х-го века, со времени принятия на Руси христианства.

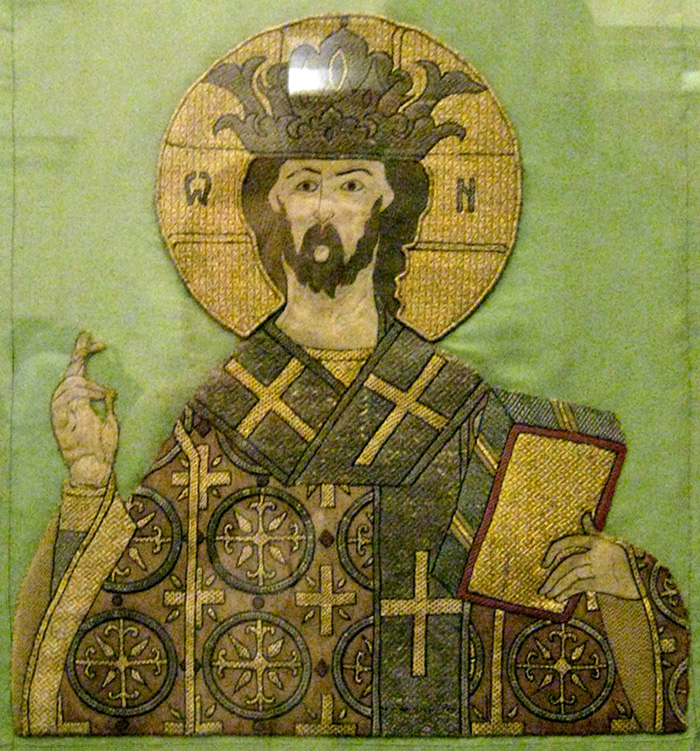

Великолепные, расшитые золотом, убранства в храмах: завесы, хоругви, покровы, вышитые иконы, драгоценные облачении священников; княжеские и боярские одежды, парчовые ткани, на которых узоры были вышиты – всё это поражало иностранных гостей своей красотой и роскошью. Блеск и сияние золота, переливы драгоценных камней и жемчужного низанья превращало окружающую реальность в таинственный мир, в ослепительное зрелище.

Вышивать золотой нитью оказывается не просто, это дело канительное. Под словом «канитель» мы всегда подразумеваем что-то длительное и порой утомительное. А в старину канитель – это особым образом приготовленная нить, то есть на тонкую шёлковую нить спиралью накручивали золотую или серебряную тончайшую проволочку. Занятие нелёгкое и кропотливое.

Витая нить не только красивее простой, но и держится на ткани более прочно. Золотая нить сама по себе хрупкая и капризная, продёрнуть золотую нить сквозь ткань практически невозможно – она легко разрывается. Поэтому, чтобы украсить вышивку золотой нитью, её пришивают мелкими стежками на лицевой стороне или скручивают в канитель.

В первом случае золотая нить, плотно навитая на шёлковую, рядами укладывалась на поверхности узора, а затем прикреплялась льняной нитью, которая называлась нить — прикреп. Эта нить красиво выделялась на золотом и серебряном фоне, если она была цветной, то напоминала эмалевые украшения. Канитель использовали не только для вышивки, из неё делали кружева, петли, ожерелья, обвивку пуговиц и т.д. Из золота ткали ткани, кисти, плели тесьму.

Золотом украшали атлас, бархат, кожу, шёлк. Золотым шитьём были украшены и предметы домашнего обихода: полотенца, платки, скатерти и предметы конского убранства. В узорах шитья изображались птицы, барсы, сцены соколиной охоты, растительные мотивы. Очень часто мастерицы имитировали золотые ткани, привозимые из заморских стран. Они могли воспроизводить не только узоры, но и фактуру тканей.

Если на Руси и не было каких-то видов рукоделия, то однажды увидев их, русские мастерицы могли довести их до совершенства, какого не было до этого. Так рождалось русское искусство и мастерство. В русском народном искусстве заключались идеи добра, света и весны.

На Руси золотое шитьё было исключительно женским делом, которым занимались во многих уголках необъятной страны – и в боярских домах, и в крестьянских избах, а во главе этих занятий стояла хозяйка дома, которая сама и вышивала. Любили золотошвейное дело и в монастырях. Занимались рукоделием и более высокопоставленные особы княжеского и царского рода: Ефросинья Старицкая, сосланная Иваном Грозным в монастырь, жена и дочь Бориса Годунова – Ирина и Ксения.

Золотым шитьём чаще выполнялись изделия на православную тему. Вышивание, кружевоплетение, жемчужное низание на Руси любили, за этим занятием женщины всегда молились – одна читает «Жития святых» или Писания Святых Отцов церкви, а другие, слушая её, плетут, вышивают, вяжут. Русские женщины умели прясть, ткать, шить, вышивать. Иностранцы, приезжавшие в Россию, всегда отмечали особый дар русской женщины в этих делах. Золотошвеи создали прекрасные произведения, вышитые золотом и шёлком.

Великолепие золотого шитья мы можем увидеть в Московском Кремле, Троице-Сергиевой Лавре, Новодевичьем и других русских монастырях.

В более ранние времена вышивали настоящей, золотой нитью. Потом стали эффект золота имитировать, а шитьё стало называться не «золотое», а «золотное».

К началу XIX века вышивка металлической нитью постепенно исчезает, остаётся лишь на парадных придворных и военных мундирах.

Торжок – старинный городок, в котором в XIII веке зародилось русское золотое шитьё, остался, можно сказать, единственным местом в России, где сохранилось это мастерство. Умелые руки русских мастериц создали уникальные произведения, отличающиеся высокой техникой исполнения и декоративностью. В Торжке вышивают иконы, церковное облачение и утварь.

Старинный русский город и до сегодняшнего дня остаётся гордостью России. На фабрике «Торжокские золотошвеи» ассортимент продукции значительно увеличился и периодически обновляется.

Изделия, вышитые золотом и серебром, являются лучшим подарком, который по достоинству оценят любители изысканности, красоты и роскоши. Различные сумочки, косметички, очёчники, картины, платки, панно с изображением златоглавых церквей, иконы и другие виды изделий непременно порадуют вас.

На фабрике вышивают диванные подушки, скатерти, украшения (серьги, брошки, кулоны, заколки для волос), выполняются и индивидуальные заказы. Золотые руки мастериц вышивают золотыми нитями и современную одежду, и аксессуары, предметы интерьера и записные книжки, шкатулочки и различные эмблемы, и всё это прекрасно вписывается в современный образ жизни. Поэтому новая торговая марка от «Торжокских золотошвей» «TiZetta» – весьма популярное предприятие и среди молодого поколения.

Мастерицами золотошвейной фабрики Торжка оформлены Георгиевский зал в Кремле, Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, Константиновский дворец. Для Норильского кадетского корпуса изготовлено знамя с Российским гербом и иконой «Николая Чудотворца».

Русское золотое шитьё отличается совершенством композиций, все узоры соразмерны друг с другом, в них чувствуется определённый внутренний ритм, и даже поверхность, свободная от шитья носит орнаментальный характер. Не каждая могла стать золотошвейных дел мастерицей. Все русские мастерицы были поистине художницами, потому что душа русского человека всегда стремилась к красоте, а «красота – способ существования русского человека».

Российский город славящийся золотой вышивкой

Заказы на электронные книги, а также вопросы по моделированию, конструированию и технологии пошива одежды направлять по адресу

fashion-school@yandex.ru

женская

одежда

NEW Том 7. Перевод нагрудных и талиевых вытачек

Том 5. Базовые лекала изделий с втачным рукавом

Том 6. Моделирование воротников, оформление горловин и застёжек

Том 6. Моделирование воротников, оформление горловин и застёжек  Том 8. Моделирование втачных рукавов

Том 8. Моделирование втачных рукавов женская

одежда

мужская

одежда

Наталья Владимировна Бабушкина

ИЗ ИСТОРИИ ЗОЛОТОГО ШИТЬЯ

Н.В.Бабушкина — реставратор ткани Звенигородского художественного историко-архитектурного музея , участник выставок, автор статей по золотному шитью. Все выполненные автором работы отличает мастерство и высокое качество исполнения.

Фрагмент книги ЗОЛОТОЕ ШИТЬЁ.

Книга выпущена издательством ОЛМА-ПРЕСС в 2003 году

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Из истории золотого шитья

Инструменты, приспособления и материалы

Подготовительные работы

Простейшие и некоторые декоративные швы

Техника шитья золотом

Основные приемы золотного шитья

Декоративные сетки

Шитье золотом плоской накладной гладью

Шитье витым шнуром

Высокое шитье золотом

Шитье золотом «на проем»

Шитье канителью

Шитье битью

Украшение золотного шитья

Шитье золотом по бархату, замше, коже

Обработка золотного шитья

Аппликация

Список литературы

Вышивание — одно из древнейших рукодельных искусств, оно имеет глубокие исторические корни. Колыбелью его был Восток. В Азии вышивка получила распространение гораздо раньше, чем стала известна грекам и римлянам. Изобретение вышивания золотом некоторые источники приписывают фригийцам (Фригия — древняя страна в северо-западной части Малой Азии, существовавшая и 10-12 вв. до н. э.). Греки связывают появление вышивки с Афиной Палладии богиней войны и победы, мудрости, знаний, искусств и ремесел. В «Одиссее» Гомера можно встретить частые упоминания о простых рукодельницах и мастерицах богинях: «И голосом звонко-приятным богиня пела, сидя с челноком золотым за узорную тканью». Великолепный плащ Одиссея был украшен спереди золотым шитьем.p>

В 522-486 годах до н. э. государством Ахеминидов, объединявшем Большинство стран Ближнего и Среднею Востока, управлял царь Дарий I. В его персидскую армию входила гвардия из десяти тысяч отборных воинов. Древнегреческий географ и историк Страбон в своих работах описывает удивление греков, увидевших во время военных походов одежду персов, покрытую золотым шитьем и драгоценными камнями.

Достоверно известно, что римляне познакомились с золотым шитьем через пергамского царя Атталу (Пергамское царство — государство в северо-западной части Малой Азии, существовавшее в 283-133 годах до н. э.), поэтому первые вышивки назывались атталинскими. В странах Западной Европы золотое шитье известно также с незапамятных времен, но особенно ярко и пышно стали украшать им женскую и мужскую одежду в эпоху Возрождения, вплоть до начала 18 века. Богатейшая золотая вышивка, кружева, драгоценные камни сияли на одеждах аристократии. Особым богатством и великолепием выделялись королевские дворы. Описывая встречу короля Франции Франциска I и английского короля Генриха VIII, современник отмечает, что «на Генрихе VIII была надета удивительно драгоценная одежда из травчатой серебряной парчи, густо протканной золотом, ниспадавшая широкими и упругими складками». В 17—18 веках золотое шитье процветало преимущественно в Испании, Италии, Франции, Германии. Этим видом рукоделия занимались в основном профессиональные золотошвеи. Считалось, что для достижения совершенства в этом виде искусства требуется не менее девяти лет кропотливой работы и учебы, поэтому в частных домах золотым шитьем занимались редко. В монастырях и специальных мастерских золотым шитьем украшали литургические ткани (лицевые пелены, плащаницы, покровцы, воздухи), облачения священнослужителей, придворные и военные мундиры. Позже в Европе вышивание шелком и золотом стало менее распространенным, одно время оно было почти вытеснено вышиванием по белым тканям белой гладью. На Востоке же, в Китае и Японии, золотая вышивка процветала всегда.

Точно неизвестно, когда вышивание появилось в России. Находки археологов относятся к 9-12 векам. Дошедшие до нас письменные документы (упоминания в летописях, вкладные надписи в монастырях) позволяют говорить об умении женщин вышивать золотом и серебром уже в 10 веке. А одной из самых, пожалуй, древних вышивок, найденных на территории нашей страны, являются седельные покрышки с вышитыми фигурами зверей из Пазырыкских курганов на Алтае, относящиеся к 5—3 векам до н. э. Они хранятся в Эрмитаже.

Искусство вышивания высоко ценилось и входило в круг образования и обязательных занятий женщин. Прилежание к рукоделиям почиталось за особую добродетель. В Древней Руси каждая женщина должна была уметь шить и вышивать. Профессия русской женщины быть рукодельницей. «А которая женка или девка рукодельна, так той указать дело: рубашку сшить, или вышить убрус да выткать, или шить на пяльцах золотом и шелками. » — учит «Домострой», свод житейских правил и наставлений 16 века. Иностранцы, приезжавшие в Россию, восхищались умением женщин хорошо шить и прекрасно вышивать шелком и золотом. Шведский дворянин Петерей, бывший в России при дворе Бориса Годунова и Лжедмитрия I, а затем при Василии Шуйском, писал, что жены самые знатные сидят в своих светелках запертыми и шьют или вышивают. При дворах князей, бояр, богатых служилых и торговых людей имелись свои рукодельные мастерские — «светлицы», где работали вышивальщицы. Часто возглавляла светлицу хозяйка дома — сама искусная мастерица. Славились своими работами мастерские женских монастырей. Прекрасные произведения золотого и лицевого шитья вышли из великокняжеских мастерских, получивших с середины 16 название «царицыных светличных палат». Образцы шитья сохранились до нашего времени.

В специальной Мастерской палате Кремля портные и скорняки шили царскую одежду. Разумеется, она была самая богатая и роскошная. Царские одежды расшивали золотым шитьем, украшали золотосеребряным кружевом, жемчугом и драгоенными камнями. Все это стоило огромных денег.

Искусство вышивания на Руси достигло высочайшего уровня. Прекрасные мастерицы золотошвеи создавали удивительные по красоте и изяществу узоры, которые превращали любую вышитую вещь в произведение искусства.

Золотое шитье, первоначально украшавшее предметы церковного обихода и дорогую светскую одежду, стало постепенно применяться и праздничной крестьянской одежде и одежде простых горожан. Вот свидетельство иностранца о нарядной верхней женской рубахе в конце 16 века: «Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей; сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями». По верованиям наших далеких предков, древних славян, чтобы удерживать душу в теле, было необходимо оберегать все отверстия в одежде — ворот, рукава, подол. Считалось, что вышитый орнамент, содержащий магические символы и изображения, играет роль своеобразного охранителя — оберега. Поэтому и располагали вышивку преимущественно по краям — вороту, манжетам, подолу, плечам.

Особенно красочной была вышивка на головных уборах, платках. Головные уборы строго делились на девичьи и женские. Девичьи оставляли волосы открытыми, а женские обязательно полностью закрывали их. Ходить с непокрытой головой считалось большим грехом и позором. Головной убор был символом честности женщины. «Спаси меня от колдуна и от девки гладковолосой, и от бабы простоволосой», — гласил старинный заговор.

Головные уборы чрезвычайно разнообразны. Девичьи повязки, венцы, коруны, женские сборники, сороки, кички, кокошники — это лишь небольшая часть множества головных уборов. Шитые золотом и серебром, они надевались к праздничным костюмам и являлись самой нарядной и драгоценной его частью. Особенно дорогим головным убором, доступным наиболее состоятельным семьям, был кокошник. Обычно он выполнялся профессиональной золотошвеей на заказ и, обильно расшитый золотыми и серебряными нитями, жемчугом, перламутром, самоцветами, фольгой, стоил очень дорого. Народ украшал голову так, что даже обделенная красотой женщина становилась прекрасной царевной. Часто поверх головных уборов надевали нарядные платки.

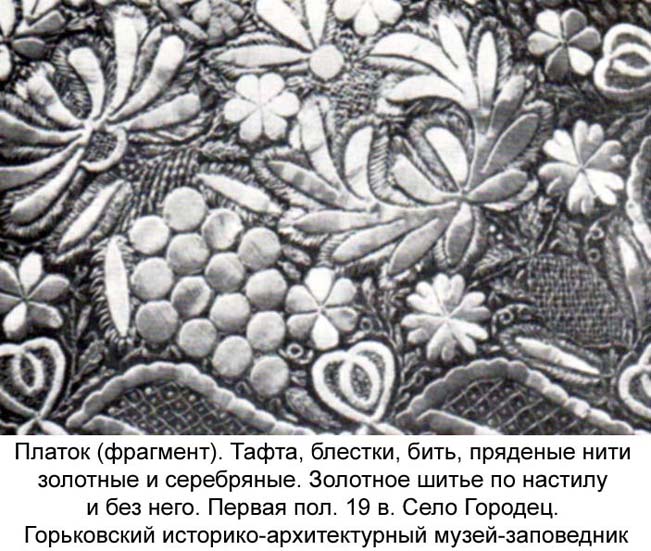

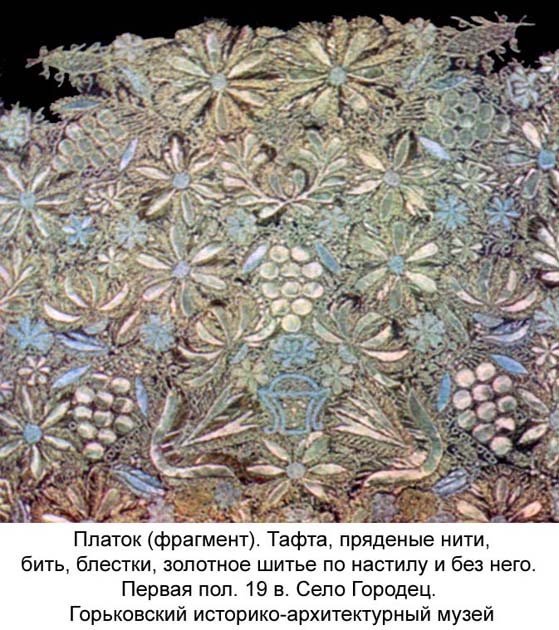

Особенно славились красотой и качеством нижегородские платки (Городец, Арзамас, Лысково и др.) с драгоценной золотой вышивкой. Для платков использовались мягкие, легкие ткани: миткаль, шелк, батист, кисея. Растительные узоры выполнялись золотыми и серебряными нитями, битью, украшались блестками, бахромой, галуном и кружевом.

«А сама-то величава, выступает, будто пава» — так словами Пушкина можно сказать о женщине Древней Руси. Почти все ее одежды были широкие, длинные, сшитые из тяжелых тканей на подкладке, украшенные металлическим золотым шитьем, жемчугом. Иногда костюм боярыни весил 15-20 кг. При такой одежде женщина была малоподвижна, ступала плавно и горделиво, как царевна Лебедь. Поэтому, наверное, в былинах, сказках, рассказах о тех временах женщину называют ласково «лебедушкой», «павой».

Сохранившиеся образцы русского средневекового шитья — церковные одежды, лицевые пелены, покровы, плащаницы, воздуха, покровцы, драгоценные царские и княжеские облачения, расшитые золотом светские одежды, праздничные народные костюмы и головные уборы принадлежат к шедеврам декоративного искусства.

В 17—18 веках большое развитие получило сложное, изысканное шитье на придворных парадных костюмах. Британского посла сэра Чарльза Хенбери-Уильямса, прибывшего в 1755 году в Россию, изумил русский двор. Знакомый с иностранными дворами, нигде он не видел такой роскоши. Хенбери-Уильямса поразило обилие серебряных кружев, богатой золотой вышивки и ослепительных драгоценностей на нарядах придворных дам. Золотошвейные работы выполнялись в петербургских и московских мастерских, в Новодевичьем и Ивановском монастырях в Москве. Иногда для вышивки царских придворных костюмов приглашали золотошвей из Торжка. О Торжке надо сказать особо. Здесь до сих пор сохранился известный с 13 века единственный в России центр золотого шитья. Торжок впервые упоминается в летописи 1139 года, и уже в 13-14 веках в Торжке шили золотой нитью по парче и сафьяну. Здесь вышивали царские одежды, особенно при Екатерине II и Александре III, ризы высшего духовенства, выполняли заказы московской и петербургской знати. Славился Торжок вышитыми шелком и золотом сафьяновыми сапогами. Адмиралы и генералы, чиновники высших рангов щеголяли в мундирах, расшитых на берегах Тверцы. Известные русские писатели Лев Толстой, Александр Пушкин, Николай Гоголь восторженно отзывались о талантливых золотошвеях из Торжка. Их изделия — участники многих крупнейших всемирных выставок. В середине 19 века ими восхищались в Лондоне, в начале 20 века — в Париже и Турине. Сегодня с трудом можно найти в некоторых художественных салонах работы торжокских золотошвей, но это традиционно великолепно вышитые вещи: панно, сумочки, брошки, пояса.

Также заслуженной славой пользовались золотошвейные изделия, выполненные в конце 19 века мастерицами Ивановского и Новодевичьего монастырей в Москве. Два парадных платья с золотым шитьем, изготовленные ими, с успехом экспонировались в 1893 году в Чикаго.

Золотошвейное искусство стало одним из традиционных художественных ремесел. Золотошвеи Древней Руси вложили большую долю своего таланта в его становление, в создание национальных традиций, которые получили дальнейшее развитие в народном искусстве последующих эпох. Произведения шитья ценились очень высоко и веками бережно хранились, передаваясь из поколения в поколение. Золотое шитье — очень сложный и в то же время красивый и эффектный вид вышивки, требующий тщательного и кропотливого исполнения.

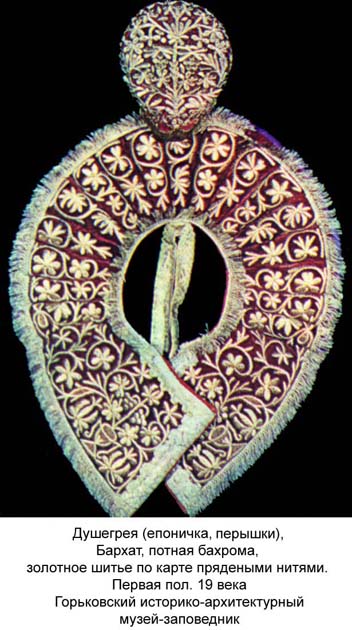

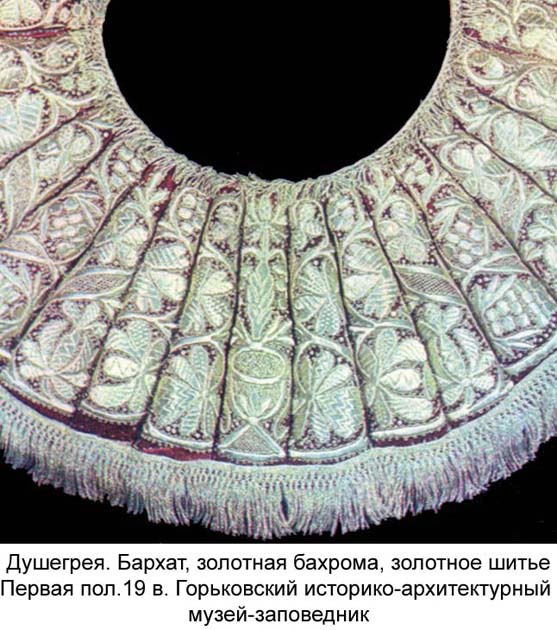

Праздничная женская одежда с душегреей. Начало 19 века, Нижегородская губ.

Душегрея — распашная, короткая, с длинными рукавами и отложным воротником, спинка отрезная по талии, заложена трубчатыми складками, подложена льняными очесами. Душегрея украшена золотным шитьём, по нижнему краю и воротнику выполнено украшение золотной бахромой. Из собрания Государственного исторического музея, фото из книги Л.В.Ефимова, Т.С.Алешина, С.Ю.Самонин «КОСТЮМ В РОССИИ», издательство АРТ-РОДНИК, 2000

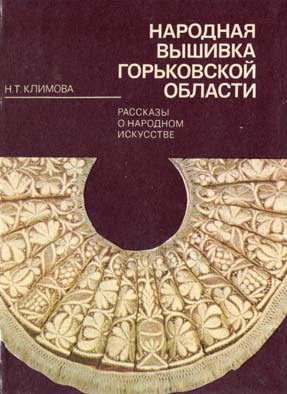

Нина Тимофеевна Климова

ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЁ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ

Рассказы о народном искусстве

Фрагмент книги НАРОДНАЯ ВЫШИВКА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга выпущена Волго-Вятским книжным издательством в 1983 году

В 18-19 веках нижегородские мастерицы достигли большого совершенства в золотном шитье. Сверкающий узор украшал только женский праздничный костюм.

Праздничный костюм с золотной вышивкой являлся гордостью семьи, его бережно хранили и передавали по наследству от матери к дочери как надежный, никогда не обесценивающийся капитал.

Золотошвейный головной убор в прошлом имела почти каждая крестьянская семья. Девушки и женщины надевали такой головной убор к праздничному костюму как из домотканых и недорогих фабричных тканей, так и из шелка. В наиболее состоятельных семьях предпочитали праздничный костюм из самых дорогих фабричных тканей — узорного шелка, парчи, бархата. В таком костюме роль золотной вышивки значительно возрастала. Она сверкала не только на головном уборе, но украшала также платки, душегреи, передники, сарафаны и рукава рубах из кисеи или шелка.

В конце 18 — первой половине 19 века женский костюм из шелка с золотной вышивкой был редкостью. Тяга к нему заметно усиливается с середины 19 столетия в мещанской и купеческой среде Городца, Лыскова, Пуреха, Арзамаса, Балахны и других уездных городов и больших промышленно-торговых сел. От купцов и мещан не отставали и богатые крестьяне, основным занятием которых были торговля, ремесла и отхожие промыслы.

Сложной техникой золотного шитья владели не все народные мастерицы. Она требовала специального обучения, поэтому не была так широко распространена, как счетные швы, гладь и тамбур. Крупными промысловыми центрами золотной вышивки издавна являлись Арзамас, Городец и Лысково. Было известно это искусство и в ряде других мест Нижегородской губернии.

В мастерских многочисленных женских монастырей и скитов или отдельными мастерицами, проживающими в уездных городах и селах, выполнялись целые части женского праздничного костюма с золотной вышивкой или отдельные детали к нему. Каждая часть этого сложного костюма имела свой композиционный строй орнамента и свои приемы образования узора, которые, однако, не противоречили друг другу, а складывались в единую декоративную систему.

Пышные кисейные или шелковые светлые рукава девичьего костюма, собранные у кисти на узкий обшлаг с кружевной оборкой, обычно расшивались мелкими золотными букетиками, редко рассаженными по белому фону. Однако чаще всего к шелковому сарафану в праздничные дни надевалась золотошвейная душегрея.

Коротенькая, сборчатая, веерообразная душегрея — «перышки», прикрывающая только грудь и спину, называемая по-местному «кафтанчиком», была обычно из вишневого или темно-зеленого бархата с пышным золотошвейным узором. Традиционным в узоре были два канона на высоких поддонах с букетом из роз, причудливых колокольчикообразных цветов, гвоздик и виноградных гроздьев. Узор равномерно заполнял всю переднюю часть душегреи и рассыпался удлиненными гирляндами по крупным сборам на спине. Отороченная широким сверкающим галуном и трепещущей золотной бахромой, такая душегрея становилась композиционным центром женского костюма.

Однако особым богатством и красотой отличался золотошвейный орнамент девичьих и женских головных уборов с большим разнообразием форм, материалов и характера декора.

Повязки, кокошники, повойники

Девичьи повязки, женские кокошники и повойники Нижегородской губернии имели много общих черт с головными уборами близлежащих губерний, хотя во многих случаях и не лишены были местных особенностей. Необходимо отметить, что в женских праздничных головных уборах узор из сверкающих металличе-ских нитей часто включал в себя перламутр, цветные стекла или жемчуг и драгоценные камни. В шитье жемчугом и перламутром издавна существовало два основных вида образования узора — саженье и низанье.

Саженье — жемчужные зерна или перламутр непосредственно пришиваются на фон поодиночке или предварительно нанизываются на нить (без настила или по настилу).

Низанье — сквозной узор, без применения тканей. В народных головных уборах чаще всего встречается в виде поднизи, которая представляет собой перламутровое кружево, спускающееся на лоб. Применялись и позатыльники из бисера, прикрывающие волосы и шею женщины сзади. Низанье было распространено в одну строку, или прядь (в одну нитку), в две строки и в рефеть, представляющую собой сетку из ромбовидных ячеек и т. д. Особенно часто перламутр и цветные стекла украшали девичьи головные уборы.

В районе Городца девичья повязка, по-местному связка, по форме и узору почти точно совпадает с головным убором Владимирской губернии. Такая связка в виде прозрачной сверкающей короны, возвышающейся в центре, была из просечного картона, унизанного рубленым и окатным перламутром и цветными стеклами. Она покрывала верхнюю часть лба и завязывалась сзади широкими лентами из малинового штофа, тонкого зеленого узорного бархата или другой мягкой дорогой ткани. В том же Городце существовала девичья лента из бархата или галуна с растительным узором в виде фантастических сказочных колокольчикообразных цветов, унизанных перламутром и цветными стеклами. Она не имеет аналогии в других губерниях. У богатых вместо перламутра применялся жемчуг. Перламутр, жемчуг подчеркивали блеск золотного узора, усиливали впечатление пышности и богатства праздничного костюма.

В других районах девичьи головные уборы украшались только золотным шитьем с орнаментом различного характера. После венчанья в церкви на молодую надевали повойник, или сборник. По большим же праздникам молодуха появлялась на улице в золотошвейном кокошнике. Наиболее распространенным в Нижегородской губернии был однорогий кокошник с вертикальной лопастью надо лбом, по очертаниям напоминающий лопату. В письменных источниках, относящихся к 19 веку, его так и называли «кокошник лопатой». Такой кокошник, кроме Нижегородской, был в Костромской, Владимирской и частично Московской губерниях. От кокошников других губерний нижегородский отличался большими размерами и острой формой откосов. На городецких кокошниках центральная часть гребня сильно поднималась вверх, напоминая по очертаниям стрельчатую арку. С кокошником надевали поднизь, или налобник, который закрывал лоб. Кокошники, наряду с душегреями, были самой нарядной частью женского праздничного костюма. Наиболее пышный узор был на передней твердой лопасти кокошника. Чаще всего вокруг гребня и над очельем были нашивки из галуна или золотного кружева. В просветах между ними размещались тонкие гибкие золотые веточки и вставки из цветных стекол, перламутра и фольги. На более дорогих кокошниках крупный окатный и мелкий рубленый перламутр, ритмическая россыпь красных, голубых, сиреневых вставок из граненого стекла, блестящая фольга, искрящиеся блестки заполняли сплошным переливающимся узором переднюю часть и выступающее очелье. Очелье кокошника всегда переходило в ажурную поднизь из мелкого перламутра. Сверкающим ореолом возвышался такой кокошник над головой празднично одетой женщины, подчеркивая ее красоту и молодость. Тыльная, мягкая часть кокошника из вишневого бархата, малинового штофа или красного шелка расшивалась золотным узором. Золотные вышивки украшали также праздничные повойники и сборники, которые постепенно вытес-няли роскошные, но мало удобные кокошники лопатой. Золотные и серебряные пряденые нити, струнцал и другие материалы нередко сочетались в вышивках головных уборов, создавая рельефный, блестящий узор.

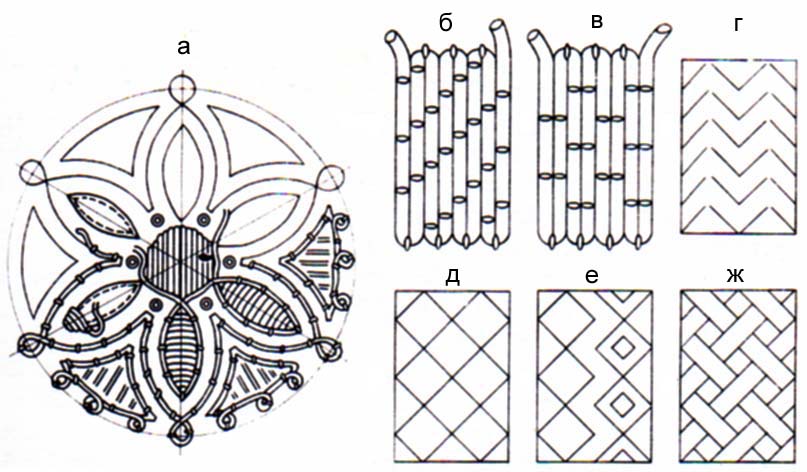

Нижегородские мастерицы великолепно владели труднейшим ремеслом золотного шитья и тонко чувствовали декоративные возможности металлических нитей разных фактур и круток. Они искусно сочетали их с другими материалами. Каждую форму узора нижегородские мастерицы, как и в других районах, вышивали по карте вприкреп. Для этого из бересты, а позднее из картона вырезали форму орнамента, прикрепляли на фон, а затем плотными рядами перекрывали ее металлическими нитями. Эти верхние металлические нити прикрепляли к фону по контуру формы тонкими шелковыми и льняными нитями. Таким образом получали ровную блестящую поверхность и четкий ясный контур каждого мотива орнамента. Если форма была большой, то металлические нити прикрепляли не только по контуру, но и в середине. Такой прием укрепления блестящих нитей русские мастерицы издавна использовали в своих вышивках. На Руси они были известны уже с 12 века. При этом приеме шитья стежки металлических нитей не провисали, и вышивка приобретала необходимую прочность. Кроме этого, в частом прикрепе блестящих стежков была заложена неограниченная возможность новой декоративной выразительности золотной вышивки — создание разнообразной фактуры узора, дающей богатую светотеневую и цветовую игру. Вот почему русские мастерицы, быстро осознав эти возможности, уже в 12 веке не просто наносили мелкие стежки прикрепа, а располагали их в определенной последовательности, образуя небольшие узоры геометрического характера на блестящей поверхности орнамента. К 17 веку мастерицы знали уже бесчисленное количество таких узорных разделок. Наибольшее распространение имели узорные прикрепы в виде диагональных рядов, зигзагов, ромбов, штрихов, плетения из узких полос и др. Эти узоры носили поэтические названия: «рядки», «городы», «ягодка», «денежка», «клопчик», «черенок» и т. д. Каждый из этих простых узорных прикрепов имел еще множество усложненных вариантов. Лучшие мастерицы их знали более ста.

Золотное шитье: a — по карте вприкреп, прикреп толстого шнура, блестки; б — ж — узорные прикрепы: рядки, клопчик (бабий шов), городы, ягодка, денежка, черенок

В 18-19 веках многие узорные разделки были известны народным мастерицам, в том числе и нижегородским золотошвеям. Они знали такие сложные приемы древней вышивки, которые давно были забыты в других губерниях. К ним в первую очередь относится петельный шов «на аксамитное дело», состоящий из золотных или серебряных упругих петель, густо заполняющих основные мотивы орнамента.

Впервые такой шов появился в золотной вышивке Московской Руси, когда мастерицам приходилось украшать светскую и церковную праздничную одежду из драгоценных иноземных тканей. Среди таких тканей самыми дорогими и редкими были гладкие и петельчатые аксамиты. Иноземный аксамит дал основание для появления в древнерусском золотном шитье высокорельефного узора из петель, который получил название «на аксамитное дело». Мастерицы-золотошвеи Варнавинского уезда Костромской губернии (в настоящее время Нижегородской области) в 19 веке знали такой древнерусский шов.

Орнамент золотной вышивки на женских головных уборах четко делится на два вида — геометрический и растительный.

Первый чаще всего представлял собой орнаментальный ряд из ромбов, который мог быть разных очертаний. Так, священник Старогорский в ответ на анкету Географического общества в 1850 году писал: «. в селе Арати Арзамасского уезда по большим праздникам к «кумачнику» и «китаичнику» одевали «сороку» (головной убор в виде шапочки) с золотым и серебряным узором из трех кубов, находящихся в двух полукружьях и украшенных разнообразными стеклами». Однако таких головных уборов с геометрическим золотошвейным узором сохранилось мало.

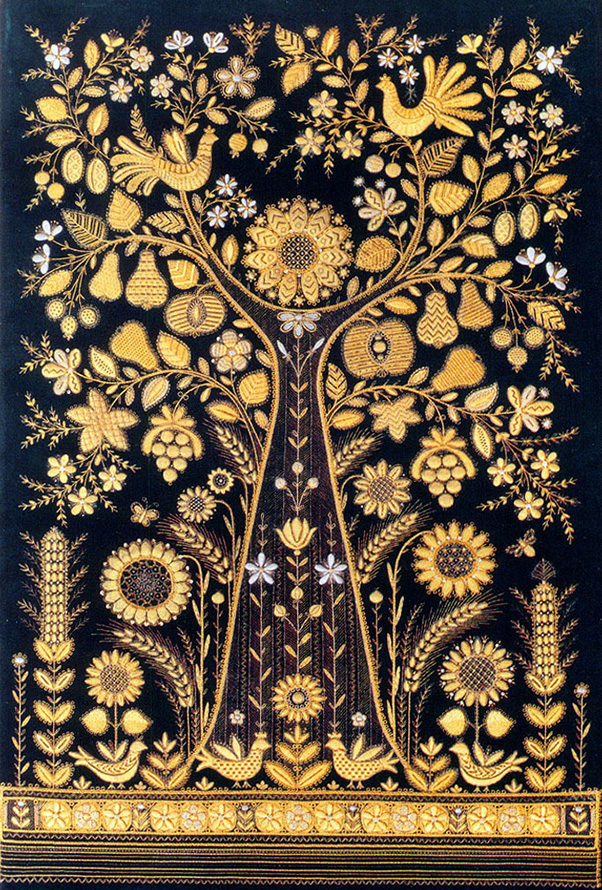

Чаще встречаются узоры растительного характера. И здесь нижегородские мастерицы создали свои, ни с чем не сравнимые, сверкающие узоры дивной красоты, гораздо более разнообразные по характеру, чем на душегреях. Одни из этих узоров продолжали традиции древнерусского золотошвейного орнамента, особенно так называемых сказочных «разметных трав». Другие больше тяготели к реалистической трактовке растительных мотивов, раскрывающих красоту окружающей природы, хотя они давались в привычной плоскостной обобщенной трактовке. И те и другие исполнены у нижегородских мастериц тонкой всепроникающей поэзией. Орнамент, близкий к «разметным травам», чаще всего встречается на лопатообразных кокошниках. Такой узор представляет собой симметричный цветущий куст или дерево, на гибких плавных стеблях которого расцветают фантастические пышные цветы, сияющие обычно на темно-вишневом фоне бархата. Характерной особенностью этого узора являются гибкие растительные побеги, равномерно заполняющие всю декоративную плоскость.

Эти вышивки поражают сочетанием богатства мотивов с классической простотой общей композиции. Основой ее является зеркальная симметрия. Декоративнаю выразительность узора здесь достигается за счет лаконичной и точной прорисовки форм в сочетании с разнообразием применяемых швов.

Нужно отметить, что хотя золотный орнамент на этих кокошниках и близок к древнерусскому, он несет в себе также и черты декоративного искусства своего времени. Это проявляется и в масштабе узора, и в отборе растительных мотивов, и в сложном сплетении гибких побегов. Фантазия золотошвей здесь более свободно играет формами и линиями, светом и тенью.

Пышный цветущий куст, столь привычный для древнерусских «разметных трав», нередко превращается здесь в тонкие полевые гранки, гибкие стебли которых с небольшими бутонами и полураскрывшимися цветами равномерно заполняют всю сложную форму тыльной части кокошника.

На нарядных сборниках и повойниках, обычно из темно-вишнёвого или темно-зеленого бархата, вышивка по своему образному стилю иного характера, хотя в основе композиции по-прежнему остается симметричный цветущий куст. Но появляются новые ритмы, новые формы, новое отношение к узору. Во всем сквозит желание мастериц отразить свое видение мира, свое отношение к красоте окружающей природы.

На смену пышным сказочным цветам приходят очень простые узоры. Чаще всего это небольшие цветы с удлиненными острыми или округлыми лепестками, явно напоминающие знакомые всем ромашки, лен, зверобой и др. И даже традиционные для нижегородских вышивальщиц гроздья винограда выглядят в сверкающих узорах этих головных уборов кисточками мелких лесных ягод. Непринужденное движение ветвей, естественный разворот цветов на плоскости и их органическая связь с движением стеблей придают золотошвейным узорам нарядных головных уборов ту меру реальности, которая оживляет орнамент, сообщает ему неповторимое обаяние. Вместе с тем по своим очертаниям и трактовке каждый цветок, каждый листок и побег не преступают законов декоративного построения орнамента. Здесь всегда найдена та мера соотношения условного и правдоподобного, которая присуща лучшим произведениям декоративного искусства.

По орнаменту и технике исполнения не менее совершенными были также и цветные шелковые платки с золотной вышивкой. В Нижегородской губернии в конце 18 — первой половине 19 века принято было с девичьей связкой, повойником или кокошником в праздничные дни надевать шелковый узорный или златотканый платок, а часто и платок с золотной вышивкой. Позже, во второй половине 19 столетия, голову покрывали только платком. В селе Нехорошеве Лукояновского уезда в праздник носили левантиновые и тафтяные платки, не густо расшитые золотом и серебром. Женщины платком покрывали повойник с твердым очельем и повязывали концы сзади, а девушки надевали его без повойника и концы завязывали под шеей. В селе Ворсма Горбатовского уезда в 1849 году были в моде кисейные платки с золотным узором. В приволжских городах и селах, в Семеновском уезде, в городе Княгинине самым дорогим и нарядным считался «дородоровый плат» (т. е. золотой) стоимостью от 25 руб. и выше. О владелице дородорового плата знала вся округа. Он сразу поднимал престиж невесты. Д. В. Прокопьев пишет, что из дальних семеновских деревень приезжали в село Городец к «магисткам», чтобы заказать такой платок. С середины 19 столетия по производству платков с золотным узором стало выделяться село Лысково.

Большие платы с золотным шитьем носили по-разному. Чаще же всего ими покрывали голову так, чтобы два конца спускались по спине, а два других были спереди. Закалывали такой платок только под подбородком. Как говорили местные жители, носили платок «на распустиху», или по-городецки «на растото». Платок, вышитый с угла на угол, складывали вдвое и закалывали тоже под подбородком, по-местному, «под булавочку». Платки, не густо зашитые золотным узором, завязывали вокруг шеи.

С середины 19 столетия в Городце и близлежащих селах шелковые цветные платки со сверкающим золотным узором и белые кисейные с многоцветной тамбурной вышивкой стали набрасывать на плечи. На плечах платки укладывались так, чтобы красивый, искрящийся золотой узор не пропадал в складках и заломах ткани. Это хорошо видно на снимках городецких купчих, которые на рубеже 19—20 столетий любили фотографироваться в старинных костюмах, бережно хранившихся в их семьях. Разнообразны были золотошвейные платки по техническим приемам исполнения. Здесь был и золотный тамбур часто в сочетании с черным шелком и тончайшими стягами на хлопчатобумажных и шелковых тканях.

Другие платки вышивались сверкающей битью вприкреп по настилу из мягких нитей, как в гладевой вышивке. Наиболее нарядные, дорогостоящие узоры выполнялись по карте. Здесь также объединялись пряденые металлические нити, нити фасонной крутки, канитель, бить, блестки и другие сверкающие материалы. Вышивка по карте и по мягкому настилу дополнялась толстым контуром или петлями, которые окружали основные мотивы. Петли были разные по форме и величине — то круглые, то продолговатые, то длинные остроконечные, то тонкие в виде небольших растительных усиков из бити. Такой пушистый контур помогал более органично соединять с гладким фоном рельефный узор из пряденых нитей и канители. Основные мотивы дополнялись еще и различными завитками из тончайшего тамбура и нашивками из блесток и мелких плащиков. Все это вместе создавало в узоре богатейшую светотеневую игру фактуры, не менее разнообразную, чем на кокошниках и других головных уборах.

Золотошвейные платки в Нижегородской губернии по композиции были четырех типов.

Наиболее сложными и декоративными были платки, вышитые по яркой синей, вишневой, голубой или белой тафте с угла на угол плотным золотным узором. По всей вероятности, их и называли дородоровыми. Основными мотивами были виноградные гроздья, многолепестковые цветочные розетки, гвоздики и перистые, сильно изрезанные листья. По краям узор оканчивался тонкой извилистой лентой, завязанной бантиками. Иногда в центре узора появлялся вазон с двумя ручками, как и на золотошвейных душегреях. Декоративную выразительность узора повышает разнообразие применяемых золотных швов. Чеканный кованый шов по карте, слегка возвышающийся над узором, дает возможность подчеркнуть упругость и округлость виноградных ягод. Сочетание плотного настила из золотных пряденых нитей с разреженными стежками яркой сверкающей бити выявляет трепещущую нежность лепестков крупных цветов. Длинные тонкие петли листьев и маленькие блестки вместе с просвечивающим ярким фоном шелка создают необычную среду узора, как бы окутанного легкой дымкой, сквозь которую четко проступают только крупные, пышные, искрящиеся многолепестковые цветы и сочные гроздья винограда.

Часто в золотный узор добавлялись серебряные мотивы, обогащающие цветовую гамму узора. Блестящий узор из бити, струнцала и блесток на черных репсовых или цветных атласных платках строился по другому принципу. Он чаще всего четко делился на густую кайму и разреженную середину с небольшими букетами цветов или легкими гирляндами. Основными мотивами орнамента здесь были также многолепестковые цветы, напоминающие астру или ромашку, и виноградные гроздья. Окружались эти главные мотивы узора всегда мелкими узенькими листочками и тонкими гибкими волютообразными завитками. Декоративная выразительность узора этих платков строилась всегда на контрастном сопоставлении блестящей сверкающей бити и матового рельефного струнцала или нитей фасонной крутки, равномерно заполняющих каждую форму орнамента.

К третьему типу нижегородских золотошвейных платков относится легкая тафта белого, синего или лилового цвета с узкой цветочной каймой и негустым узором из мелких букетиков по фону. Отличительной чертой этого узора является легкость и прозрачность многих мотивов, которые заполнены узорными сетками. Эти сетки разных рисунков вместе с выпуклыми гладкими рельефными швами создают на платках своеобразную фактуру орнамента, не встречающуюся в золотном шитье других районов.

И, наконец, еще один тип нижегородских платков — кисейные и коленкоровые с многоцветным тамбурным цветочным узором из шелка или синели, где основные мотивы орнамента выполнены золотными и серебряными нитями. Каждый вид нижегородских золотошвейных платков имеет традиционную композиционную схему и характер орнамента. Основной рисунок орнамента видоизменялся мало. Характерной особенностью золот-ного узора на всех платках является четкое ритмичное строение с повторением одинаковых элементов: крупных с мелкими, блестящих с матовыми, округлых с изрезанными и т. д. Однако это касалось только основных мотивов орнамента. Все же дополнения мастерица вносила от себя, давая волю творческой фантазии. Вот почему даже при сравнении восьми-девяти платков одного типа не встретишь точного повторения золотного орнамента. Узор заполняет фон то гуще, то реже; основную роль в орнаменте играют то виноградные гроздья, то крупные многолепестковые цветы; то в узоре больше блестящей бити, и тогда он весь переливается, то, наоборот, бить вводится только в основные мотивы и только в небольших количествах, чтобы слегка выделить их среди пышного узора. Внося свои дополнения и изменения, мастерица каждый раз находила совершенное и законченное выражение орнаментальной композиции, где все взаимосвязано и взаимообусловлено: силуэт мотивов, их линейный и цветовой ритм, чередования разных фактурных разработок. Поэтому яркие шелковые нижегородские платы производят незабываемое впечатление совершенством золотошвейного орнамента, искрящегося и переливающегося при каждом движении.

Нужно сказать, что дорогие золотошвейные платки были доступны далеко не каждой женщине даже из богатой семьи. Поэтому в Нижегородской губернии значительно чаще встречалась «головка» — косынка (косячок) из атласа или тафты с золотной вышивкой на очелье и по концам. Были такие головки преимущественно ярких расцветок, в старообрядческой же среде применялся только черный и лиловый шелк. Как отмечает П. И. Мельников-Печерский, головки являлись головным убором замужних горожанок. Встречались они и по деревням в зажиточных семьях. В конце 19 и начале 20 века головки стали выходить из употребления и заменяться простым шелковым платком в роспуск. Головки особенно были распространены в Семеновском, Нижегородском, Горбатовском, Балахнинском уездах, где их носили до конца 19 столетия. В некоторых местах головки носили и девушки. «Нижегородский сборник» за 1875 год отмечает, что в Нижегородском уезде на ярмарке парни и девицы водили хороводы. На девушках были головки и кафтанчики (душегреи-«перышки»), которые как жар горели, все они шиты золотом, рукава белые браные, москали (сарафаны) и передники преимущественно штофные, на рукавах кольца серебряные. Парни были в красных шерстяных рубахах, в сапогах, на руках же имели красные перчатки.

По характеру узора и технике выполнения золотного шитья нижегородские головки можно разделить на две большие группы.

К первой группе относятся изделия из яркой тафты или атласа сиреневого, алого, голубого, золотистого, зеленого цвета с плотным золотным узором. Узор на этих головках всегда был вписан в строгие геометрические формы: вытянутый овал, треугольник с округлым основанием и другие. Эта строгость построения орнамента смягчалась изрезанностью всех форм узора, выходящих на свободный фон. Основу орнамента здесь составляли шестилепестковые розетки цветов, розы, виноградные гроздья, гладкие удлиненные или перистые листья и небольшие птички с поднятым вверх крылом. Эти основные мотивы орнамента шились вприкреп по карте тонкой золотной нитью. По низу очелья всегда шла узкая кайма из геометрических мотивов или лента с одинарными бантами. Как и на больших платках, основной узор на этих головках вышивался по строго установленному рисунку. Творческая инициатива мастериц проявлялась только в дополнительных мотивах, окружающих легкой дымкой чеканные золотные формы. Такие головки встречались в разных районах Нижегородской губернии и далеко за ее пределами.

В селе Ковернине Макарьевского уезда Костромской губернии (в настоящее время Нижегородской области) предпочтение отдавалось головкам из черного или лилового атласа с легким искрящимся золотным узором. Эти ковернинские головки относятся ко второй группе. Основной декоративный эффект узора на лилово-черных ковернинских головках достигался разнообразием фактуры матовых и блестящих форм орнамента из бити, золотных пряденых нитей, нитей фасонной крутки и блесток. Мотивы узора здесь были не слишком разнообразны: цветочные розетки с восемью, шестью или пятью лепестками округлых очертаний, виноградные гроздья, маленькие удлиненные листья. Несмотря на малочисленность орнаментальных мотивов, композиционный строй этих головок разнообразен. Рисунок здесь каждый раз представляет индивидуальный творческий замысел мастериц, которые часто отходили от зеркальной симметрии, внося живое разнообразие в золотный узор. Чаще всего встречается густой мерцающий рельефный узор из сочных золотных гроздьев винограда и серебряных многолепестковых цветов, окутанных легчайшей паутинкой из тонких искрящихся завитков. Как искры вспыхивают ярким блеском узенькие листья из бити среди этой кружевной паутинки, находя отклик в сверкании маленьких круглых блесток, посаженных в просветах между плотными чеканными цветами и ягодами. Встречаются на ковернинских головках также легкие искрящиеся букеты из нежных гибких полевых трав, усыпанных мелкими цветами и листьями. Свободно раскинувшиеся на цветном фоне золотые травки напоминают осенний луг. Иногда многолепестковые цветы и остроконечные листья на тонких стеблях густо застилают фон. Большое значение при этом приобретают движения гибких стеблей, которые, теряя свободу, вынуждены упруго закручиваться и сжиматься, стараясь вписываться в отведенное им пространство. Учащенный ритм форм и напряженное движение стеблей вносят новый эмоциональный настрой в золотный узор этих головок. Орнамент теряет плавность и нежность, в нем чувствуется сила и пружинистость.

Женский праздничный костюм

Золотные узоры на платках, выполненные отдельными, известными в своей местности мастерицами или вышивальщицами из народа в монастырских мастерских были в равной степени отмечены творческой индивидуальностью. Несмотря на однотипность композиции, тонкие трепещущие травки и нежные садовые цветы на этих платках каждый раз получали новый эмоциональный настрой: то плавную напевность движения линейных ритмов, то бурную безудержность вихрящихся форм, то спокойный колорит с тонкими отношениями цветного шелка и искрящихся золотных нитей, то напряженную гамму с ярким полем и режущим глаз узором, мягко утопающим в тени и вспыхивающим нестерпимым блеском бити под лучами солнца.

Новая, более достоверная трактовка растительного орнамента золотного шитья 19 столетия, проявившаяся так ярко в вышивках шелковых платков, не противоречила традиционному стилю оформления женского праздничного костюма из дорогого шелка. Золотный узор на платках органично связан с традиционным строго симметричным устойчивым орнаментом кокошников и душегрей. Статичные букеты передней лопасти высокого головного убора и двух неподвижных прямых пол душегреи перешли в сверкающий узор из гирлянд и маленьких букетиков. Больше, чем в другом народном костюме, при каждом повороте фигуры меняются здесь цветовые и орнаментальные ритмы — от спокойной однотонной глади матового шелка сарафана до пышного золотного узора на белом, вишневом, алом, голубом, зеленом или лиловом фоне. Все горит и переливается бесчисленным количеством оттенков и полутонов.

Традиционный костюм из парчи, узорного гродетура, штофа и других тяжелых шелковых тканей бытовал в Нижегородской губернии преимущественно в первой половине и середине 19 столетия. Однако очарование старинного костюма долго пленяло сельских жителей, а также купцов и мещан уездных городов. Повсюду в Нижегородской губернии существовал обычай в один из весенних праздников надевать девушкам одежду из бабушкиных укладок. Этот обычай дал возможность многим краеведам и любителям старины подробно описать такой костюм и во второй половине 19 века.

С середины 19 столетия эта одежда постепенно вытесняется модным городским костюмом. Уже в 60-е годы во многих уездах губернии начали носить платья, пальто и другие виды городской одежды. Однако еще и в конце века были селения, где сохранялась старинная одежда, например старообрядческие села Арзамасского уезда Чернуха и Кавакса. По воспоминаниям жителей села Хватовка, в Чернухе были самые богатые невесты, их сватали даже арзамасские купцы. В этих селах старообрядцы упорно сохраняли свою «диковинную обряду». Еще в начале 20 века в каждой семье этого села были сарафаны, рубахи и передники из пестряди, кумача, китайки, ситца, шерсти. Головные уборы вышивались цветными шелками с узором из ромбов и восьмиконечных звезд. Праздничный же костюм «большого наряда» был у чернухинцев из тонких шелковых тканей. В Арзамасском историческом музее хранятся лучшие образцы такого костюма из села Чернуха. Обычно костюм состоял из глухого распашного косоклинного сарафана лиловой тафты, заложенной в мелкую складку, нарядных, длинных, суживающихся к запястью рукавов из тонкого алого шелка, шелкового пояса, запона из парчи или узорной ткани и «сороки». Такой костюм обильно украшался золотной вышивкой: оплечья рубах, грудной вырез сарафанов, верх запона, концы пояса и «сорока». Вышивка дополнялась блестками, рельефным шнуром и галуном. Эта декоративная отделка чернухинского костюма отличалась от старинного золотного шитья иным композиционным строем узора, измельченностью орнамента, застилающего почти без просветов весь фон украшаемой плоскости, и простотой фактуры, иногда слегка оживленной узорным прикрепом. В старинном костюме золотная вышивка сочеталась с декоративным переливающимся или многоцветным узором тканей. Поэтому там необходимы были увеличенные размеры мотивов, контраст узора и фона и богатство фактурных разделок. В позднем костюме из села Чернуха большие плоскости легких струящихся алых и лиловых гладких шелковых тканей могли удержать только сильные и плотные золотные акценты на груди, рукавах и головном уборе, в геометризованные плоскости которых легко вписывались небольшие мотивы цветков и листьев. Каждая орнаментальная композиция отмечена большим поэтическим чувством и пониманием красоты природных форм. Золотошвеи остро чувствовали декоративную основу реального цветка. Отталкиваясь от жизненных впечатлений, они в каждой орнаментальной форме искали наиболее выразительную декоративную форму, не утрачивая при этом логику строения реального растения.

Заканчивая рассмотрение народной вышивки Нижегородского края 18 — начала 20 века, необходимо отметить, что декоративная отделка в народном праздничном костюме и предметах убранства крестьянской избы с вышивкой всегда отмечена большой целесообразностью. На полотенцах, подзорах, рубахах, а также передниках и других деталях костюма орнамент отмечен устойчивой конструктивностью и стилистической законченностью. Однако эта устойчивость стилистических черт давала возможность появлению множества вариантов. Эта множественность вариантов таила в себе активную художественно-созидательную силу. Циклы вариантов — характерная особенность орнаментального искусства — очень четко прослеживаются на народных изделиях нижегородских мастериц. Особенно тяготели они к орнаменту растительного характера, умея раскрыть в декоративной форме красоту окружающей их природы. Поэтичность, сказочность, тонкая лиричность пронизывает каждый орнамент. Отличительной чертой его является многообразие композиционного строя, форм и приемов образования узора — пышность золотошвейного, яркость или гармоничная изысканность тамбура и глади, изящество белых плотных или сквозных узоров. Такого разнообразия растительного узора не было в вышивке других районов. И хотя нижегородские мастерицы во второй половине 19 — начале 20 века подвергались влиянию городской культуры, особенно в период широкого развития вышивального промысла, они сумели сохранить традиционные основы местного народного искусства. Кроме этого, в любом произведении нижегородских мастериц наблюдается большая изобретательность в использовании простых и сложных технических приемов вышивки, выполненной на белом холсте или на ярких цветных фабричных тканях в сочетании золотных и серебряных нитей с перламутром, цветными стеклами, блестками и фольгой. Вот почему всегда будет поражать нас красота и многообразие народной вышивки Нижегородского края, логическая завершенность ее форм, ее необыкновенная поэтичность и жизнерадостность.

Людмила Серова в качестве иллюстраций предлагает собственные фотографии, сделанные в Городецком краеведческом музее, в музейно-туристическом комплексе «Город мастеров», в выставочном зале ООО «Городецкая золотная вышивка».

Городецкий краеведческий музей — платки, золотное шитьё

Городец «Город мастеров» — экспозиция одежды, украшенной золотным штьем