Символизм традиционной русской рубахи

Народные мотивы в одежде являются неизменным вдохновением современной моды. Только этника может внести в тот или иной элемент гардероба неповторимую изюминку гармоничной индивидуальности и наделить его особенным характером. Славянская культура всегда рождает особый интерес, так как национальные костюмы в русском стиле неизменно харизматичны и самобытны. Именно по этой причине русская рубаха все чаще появляется в коллекциях знаменитых дизайнеров, при этом, не только отечественных.

Немного истории

Основу любого славянского национального костюма во все времена составляла рубаха. Истоки появления русской традиционной рубахи берут свое начало в древние времена старообрядцев и язычников. Первое известное ее название — косоворотка. Особенность такого одеяния состояла в том, что ворот ее был скроен по косой, а не привычным всем образом посередине.

По мнению историков глубоко изучающих славянскую культуру, считается, что крой косоворотки позволял не выпадать нательному крестику во время работы.

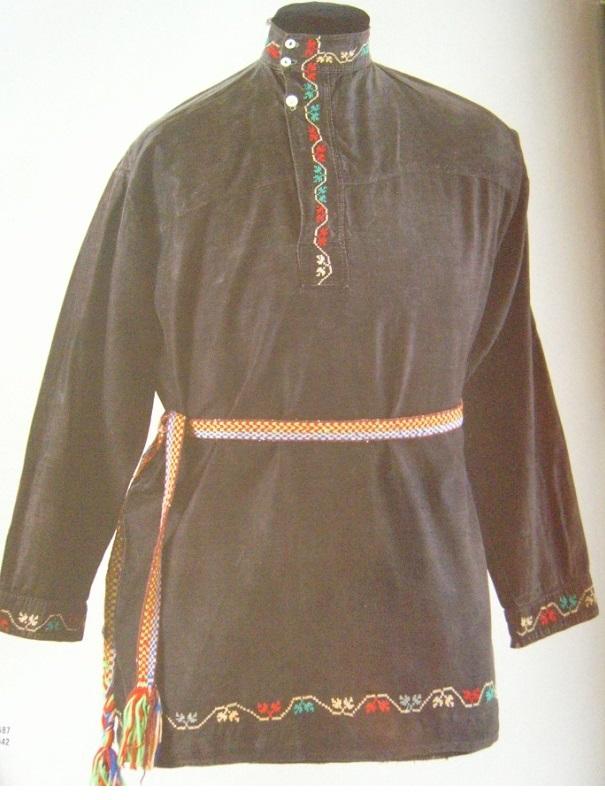

Как правило, такой косой ворот рубахи был смещен в правую сторону, а первые упоминания о такой одежде относятся к 15 веку. Рубаха широко использовалась мужчинами в обиходе, носилась на выпуск, подпоясывалась кушаком или поясом.

Если обратиться к более древним старославянским временам, то происхождение слово «рубаха» произошло от созвучных «рубъ», что означало «рубище, полотно», а также слова «руш» (рвать, рушить). И это не является простым совпадением! Изначально рубаха представляла собой скромное и простое по крою одеяние: туникообразное полотнище, сложенное вдвое, с прорезью для головы.

Первые рубашки отнюдь не шили или резали, а руками отрывали кусок ткани. В результате несложной эволюции, к такому одеянию добавились длинные и свободные рукава. Первые рубахи шились из конопляного волокна, и только многим позже миряне стали использовать хлопковое и льняное полотно.

Что касается женской рубахи, то ее история не менее богата на события, нежели мужская. Первые рубашки считались нижней одеждой и надевались под платья и сарафаны. Крой их был свободным, длинным, именовалась такая одежда «стан».

Существовали всевозможные рубашки для различных жизненных случаев: для ворожбы, для работы на поле (покосные), для кормления младенцев, обрядовые или праздничные. Особенно интересной моделью такой рубахи в народном стиле, с точки зрения истории, до сих пор считается рубаха-порукавка. Особенность ее заключалась в особо длинных рукавах, которые нередко доходили до пола. В них были прорези для того, чтобы свободно висящие рукава можно было завязывать за спиной, или же рукав собирался в складки и закреплялся специальными наручнями. Такая модель предназначалась для ворожбы и всевозможных магических старославянских обрядов, а вот работать в ней было крайне неудобно. Именно такая рубаха породила всем известное выражение: «Работать спустя рукава!».

Как и любой элемент, составляющий национальный костюм, рубаха имеет интересную и колоритную историю, интерес к которой не утрачен и по сей день.

Орнаменты и символизм

У каждого народа есть множество тайн и секретов, над разгадкой которых «бьются» ученые, а также интересующиеся древними русскими традициями и национальной символикой. Славянская символика и сегодня является одной из наиболее магических, рождая немало вопросов и сегодня. Традиционно любая одежда в этническом стиле украшалась вышивкой, особенно в этом искусстве преуспели представители трудолюбивых славянских народов.

Издавна считалось, что национальная одежда не только обладает эстетическим колоритом, но и имеет обережные свойства. На Руси особое внимание уделялось вышивке. Славяне считали, что внешняя оболочка человека отражает его внутреннюю суть, является зеркалом его души. Именно поэтому особая атрибутика и декор рубахи являлся мощной защитой против скверны, недоброго глаза и зависти. Славяне стремились жить в ладу не только с собой и своим миром, но и с Матерью-Природой. Славяне верили, что быть в согласии с природой — это значит, сохранять и преумножать ее богатство! Поэтому вышитая вручную рубаха — это отражение духовности и символ нравственности.

Каждый элемент декора рубахи, будь она мужской или женской, имел свое глубокое значение:

- Берегиня. Образ Женщины-Берегини — заглавный на Руси и мощный славянский оберег. Изображение женской фигуры с птицами в руках, солнечными знаками или дарами природы — это символ счастья, духовного и материального богатства.

Образ Берегини в изобразительном искусстве

Образ Берегини в изобразительном искусстве

- Барвинок — олицетворение неувядающей жизни.

- Ласточка. Традиционный славянский символ, олицетворяющий весну, успех и счастье, которое приносит на своих крыльях ласточка.

- Маки. На Руси верили, что вышитые на рубахе маки помогут защитить от любого зла. Чаще всего таким орнаментов вышивалась одежда невесты и жениха.

Сейчас маки используются, скорее, в декоративных целях

Хмель. Листья и плоды хмеля изображались на рубахах юных девушек и парней, что означало молодость и любовь.

Вышивка хмель

Петух. Традиционный славянский символ, которым украшались рубахи мужчины — главы семьи. Петух был не только вестником зари, восходящего солнца, но и олицетворял мужское начало и очаг дома.

Пример использования изображения петуха в вышитой композиции

Сейчас этот символ используется и в таких вот оберегах

- Голуби. Таким орнаментом украшали рубашки молодоженов как символ образования новой семьи.

Символ барвинка вышитый на мужской рубашке

Символ барвинка вышитый на мужской рубашке Виноград. Изображение гроздьев винограда на рубахе — традиционный мужской декор, означающий богатство, плодородие и изобилие.

По мнению наших предков, вышивкой, как правило, украшались только те части рубахи, через которые к телу и к душе был доступ злых сил. Сама рубаха являлась защитой и темных сил, поэтому так называемый охранительный узор наносился там, где заканчивалась ткань: на манжеты, на ворот, подол и разрезы.

Правила декорирования

Мало кто поспорит с тем, что русские рубахи, декорированные этническими мотивами — это всегда торжественно, элегантно и стильно. Надевая сегодня такие элементы национального костюма, мы не только внешне преображаемся, создавая неповторимый в своей колоритности образ. Это еще и дань уважения богатейшей славянской истории и традициям наших предков. Современные модели рубашек с использованием национальной символики пользуются невероятной популярностью у представителей любого поколения. Особо ценится в изготовлении такого элемента гардероба ручная работа.

Сегодня рубашку в народном стиле можно надеть даже на деловые переговоры. Согласно поверьям, вышивка голубыми с золотом нитками обязательно принесет финансовый успех в любом начинании!

До сих пор сохранились некоторые традиционные правила декорирования одежды в народном русском стиле:

- Основной цвет ниток для вышивки считался красный или его оттенки (алый, брусничный, вишневый, кирпичный, смородиновый).

Также часто используется черный цвет, но основным остается красный

Также часто используется черный цвет, но основным остается красный

Несмотря на простой крой такого одеяния, ручная вышивка с использованием древнеславянской символики наделяет его особенным смысловым колоритом. Рубаха легко дополнит не только повседневный, но также деловой или праздничный образ, придавая смысловой элегантности, оберегая от зла и подчеркивая высокий статус.

Русская рубаха: история и традиции

Сегодня наш разговор пойдет об истории русской традиционной мужской рубахи с раннего средневековья и до наших дней.

Само слово «рубаха» однокоренное со словом «рубить» корня «РЪБ», что имело значение «строить, кроить, оформлять». Еще одно слово, которым называется мужская нательная одежда, — «сорочка», «сорочица», «срачица», — употребляется в значении «одежда, крестьянская рубаха». Одно из самых известных названий, встречающихся в современности, — «косоворотка».

На территории будущего древнерусского государства проживали восточнославянские племена, каждое из которых обладало собственным характерным набором деталей одежды. Есть попытки реконструкции внешнего вида древних славян, но подробнее на этом мы не будем останавливаться, а перейдем непосредственно к мужским рубахам периода древнерусского государства.

Рубаха в Древней Руси

На сегодняшний день мы имеем немного источников по мужским рубахам в средневековье, тем не менее по ним можно составить представление о древнерусской одежде.

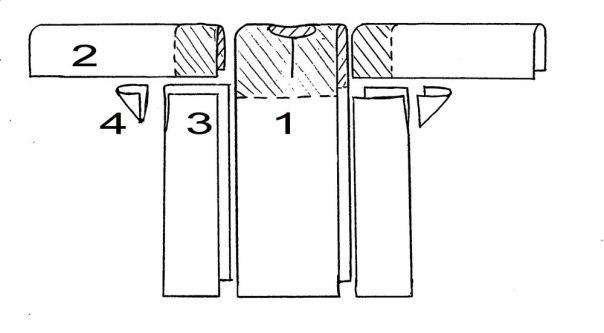

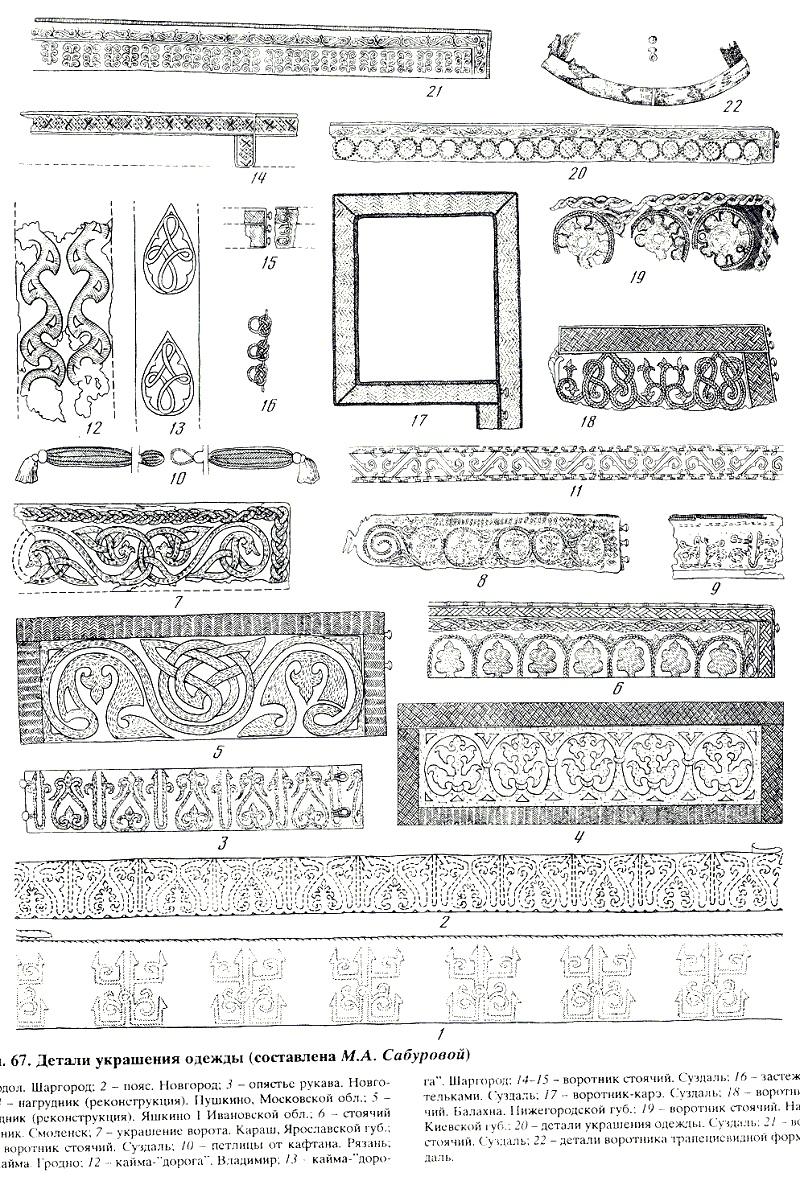

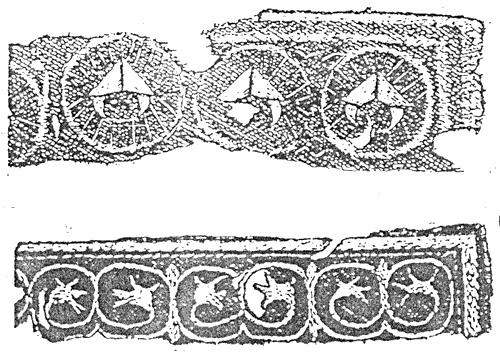

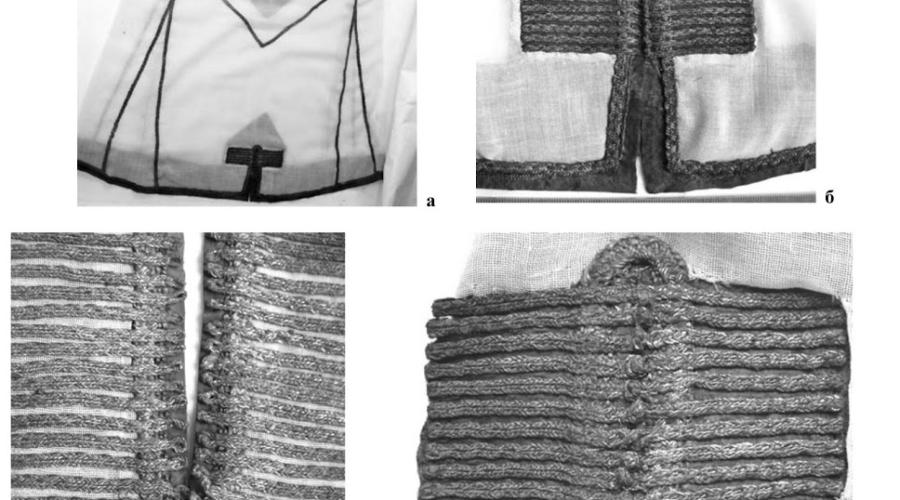

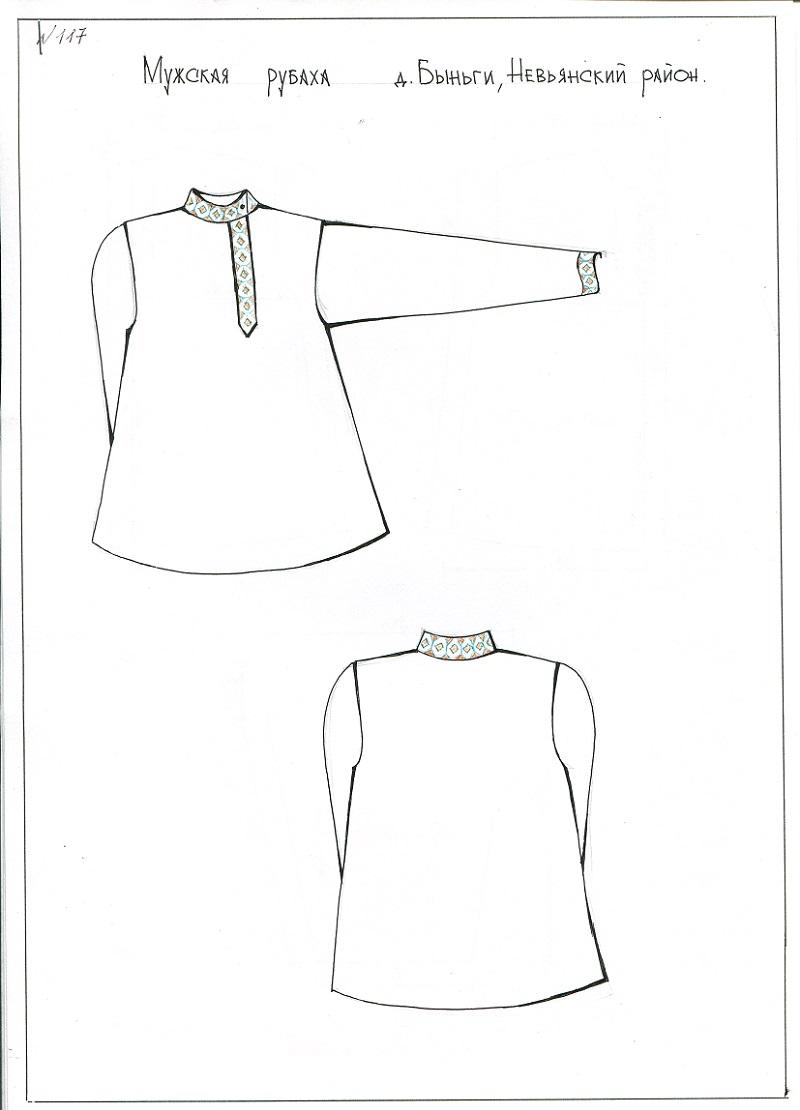

Исследователь Сабурова М.А. провела подробное исследование [1] мужских погребальных рубах XI-XII веков, найденных на территории Владимиро-Суздальского княжества. Их особенность заключается в том, что сохранились лишь фрагменты с вышивкой: воротники, подолы, манжеты (в иных случаях, располагавшиеся пуговицы указывали на наличие ворота). Затруднение вызывает восстановление кроя рубахи. Исследователи предполагают, что она имела туникообразный крой, который прослеживается в более поздние времена и дошел до наших дней в традиционной одежде (рис. 1). Аналогичный крой имел место у наших северных соседей — скандинавов.

Туникообразные рубахи имели как круглый, прямоугольный, либо трапециевидный вырез голошейкой, то есть без воротника-стойки, так и круглый вырез с воротником-стойкой, исследователи объясняют это византийским влиянием. Неслучайно, сохранившаяся до наших дней далматика XII века из венского музея, сшитая по византийской моде, имеет аналогичный разрез и украшения. По всей видимости, византийская мода была распространена во Владимирском княжестве и в древнерусских землях (рис 2). Большая часть воротников имели разрез слева, за редким исключением — справа или посередине. (Вот где начинается история косоворотки!)

Найденные фрагменты состоят из шелковой ткани, поверх которой нашит золототканый позумент, либо выполнена вышивка золотыми или шелковыми нитками, пуговицы как правило бронзовые, с позолотой и без. В основу стоек нередко закладывалась береста или кожа, образуя жесткий стоячий воротник.

Сама ткань рубах была растительного происхождения (лен, крапива) либо из шелка.

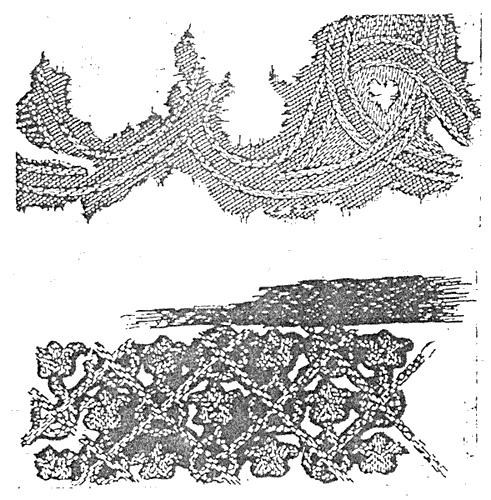

Аналогичные фрагменты встречаются также и в Новгородской земле, В частности, фрагмент рубахи из погребения XIII века в Софийском соборе, украшенный сюжетом вознесения Александра Македонского (рис. 3) и фрагмент стойки рубахи Владимира Ярославича (рис. 4).

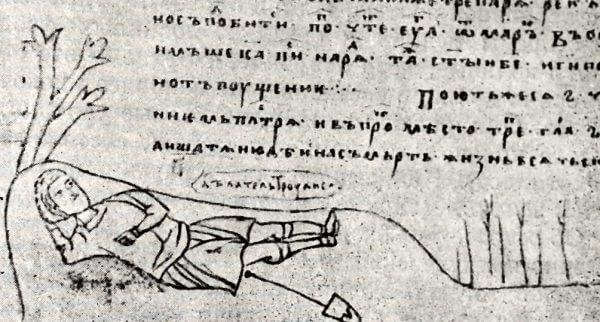

Само собой, что такие богато украшенные рубахи принадлежали знати, однако и крестьяне, и иные категории населения носили аналогичную по крою одежду, но имеющую отличие в материале и богатстве отделки. Представление о том, как выглядели подобные рубахи, мы можем получить из одной из псковских книжных миниатюр XIII века: на ней запечатлен отдыхающий крестьянин в туникообразной рубахе с прямоугольным воротом и разрезом сбоку (рис. 5). Украшались такие рубахи чаще всего растительным или простейшим орнаментом (рис. 6-8).

Рубаха в Позднем Средневековье

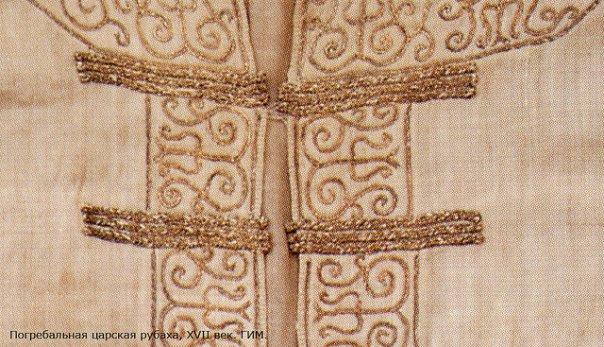

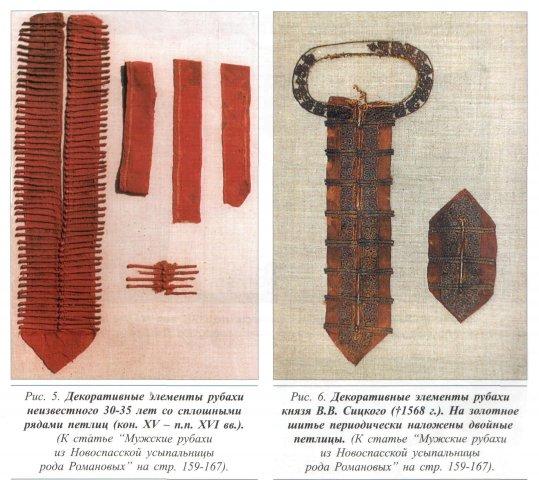

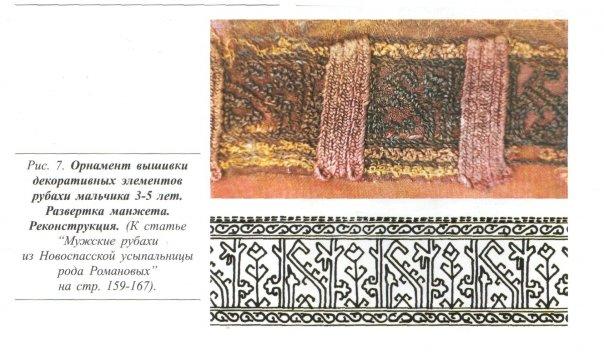

Для эпохи XV-XVII века у нас гораздо больше источников, в том числе целых вещей, благодаря которым мы можем узнать и крой, и декор изделий. Большая часть экземпляров найдена в процессе раскопок на территории московского кремля и хранится в музеях московского кремля и в ГИМе.

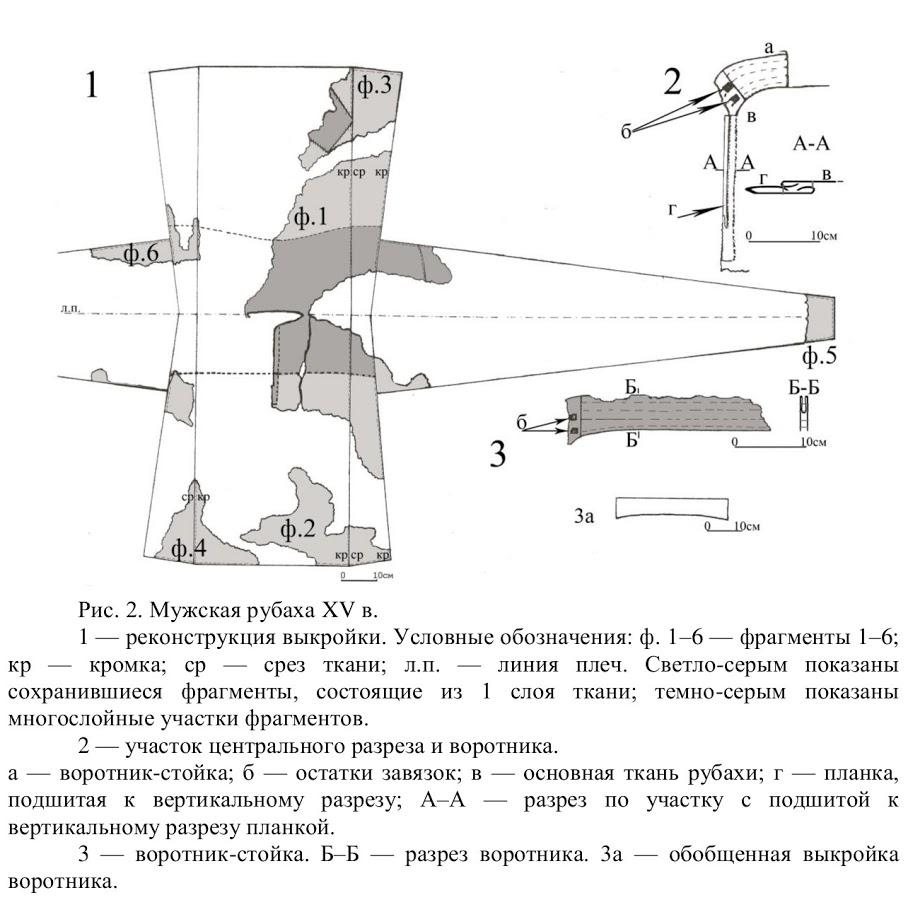

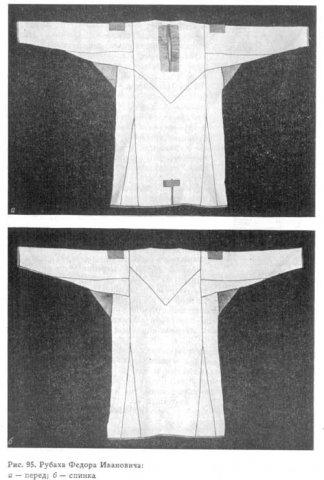

Одна из последних находок (2007 год) относится к XV веку (рис. 9). Это туникообразная рубаха с круглым вырезом и разрезом посередине, на которой мы можем видеть фрагмент подоплеки — куска ткани, который пришивался изнутри рубахи, предохраняя её от истирания. Аналогичный приём сохраняется и до наших дней в традиционных рубахах разных регионов.

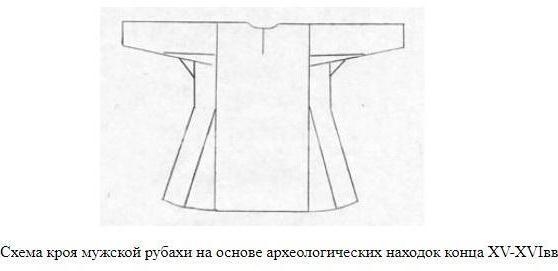

Большой набор разных рубах, найденных в процессе раскопок, относящихся к XVI-XVII векам, являют собой туникообразные рубахи с подклинками, длиною до колен, между боковыми деталями и рукавом вставлена квадратная ластовица. Форма воротника чаще всего голошейки (без ворота-стойки). Встречается с прямоугольным/квадратным вырезом и разрезом сбоку, как в более раннюю эпоху (рис. 10-11), так и с круглым воротом и разрезом посередине (рис. 12).

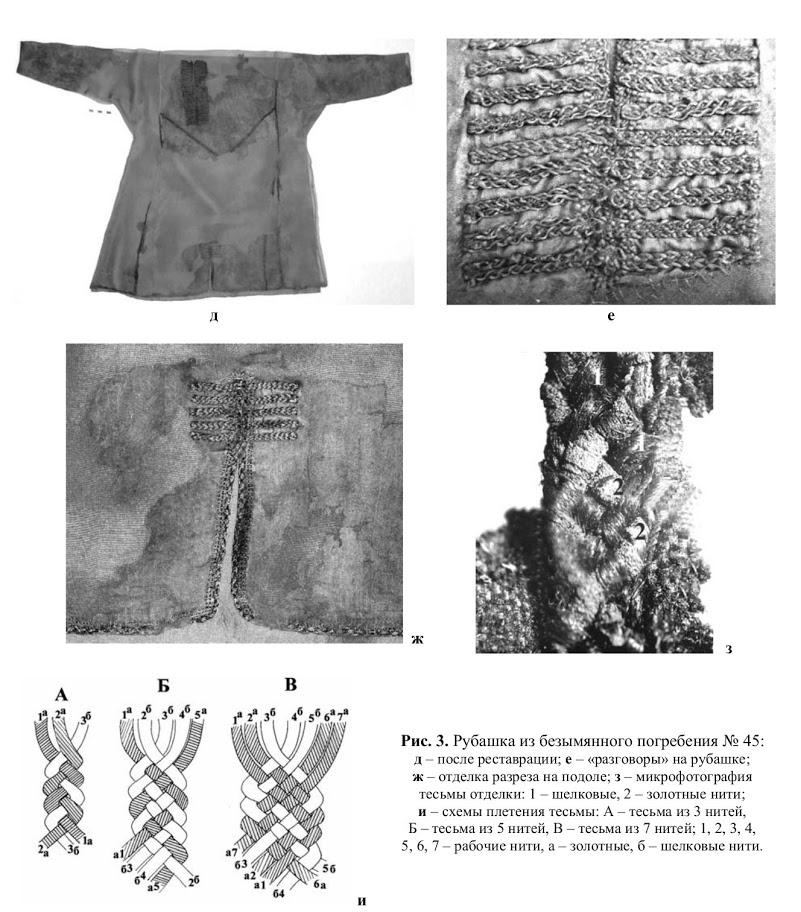

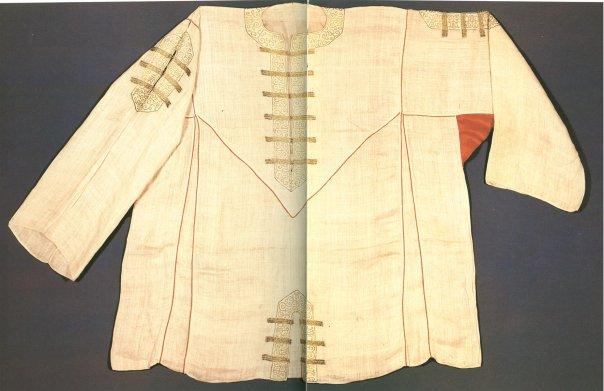

Отличительной особенностью рубах этой эпохи, как отмечает исследователь И.И. Елкина (более подробно вы сможете узнать из статьи И.И. Елкиной [2]), является наличие застежек-разговоров, выполненных либо из свернутой ткани, либо из сплетенного из ниток сутажа, одна сторона которого образовывала пуговицу, а другая — петлю. Располагался разрез как сбоку (рис. 13, 14), так и посередине (рис. 15, 16).

Также в швах рубахи имелась тесьма из красной ткани либо прошивка из сутажа, служившая украшением. Обязательным было наличие подоплеки на всех рубахах. В некоторых случаях воротник и манжеты могли украшаться золотной или шелковой вышивкой в технике тамбур (рис. 17,18,19, 20). На подоле рубахи делался разрез для удобства шага. Материалами для рубахи служили растительные ткани белого цвета либо шелк.

Среди исследователей есть мнение, что это погребальные рубахи, отличающиеся от повседневных. Однако всё же возобладает мнение о традиции хоронить в лучших/праздничных/свадебных рубахах в средневековье. Примечательно и то, что согласно описаниям иностранцев (например, Д. Флетчера, бывшего в Москве в 1589 году) имел место обычай носить две рубахи — нижнюю («срачица»), выполненную из легкой ткани без украс, и верхнюю («вершница»), которая была изукрашена шитьем. Такой обычай имел место и с раннего средневековья.

Мужские рубахи в Новое время (XVIII—XIX века)

От необычных царских и боярских рубах XVII века перейдем к одежде староверов в Новое время. Прежде всего, стоит сказать, что крой мужской рубахи удивительным образом конструктивно почти не менялся до XX века. Он оставался схожим для разных слоев населения и сословий, отличаясь только тканью и богатством отделки.

Мы имеем крайне мало сведений о крестьянских и староверческих рубахах в XVIII веке. Интересны лишь упоминания, касающиеся цвета. Так, Польский собор 1752 года в статье 41 запрещает юношам ношение красных рубах.

Любопытно, что в среде старообрядцев «поляков» и «каменщиков» Алтая сохранился туникообразный крой с вошвами и квадратным вырезом с боковым разрезом (рис. 21,22). Отличает эти рубахи обилие вышивки в разной технике — поддевчатый, тамбурный, досюльный и наборный швы.

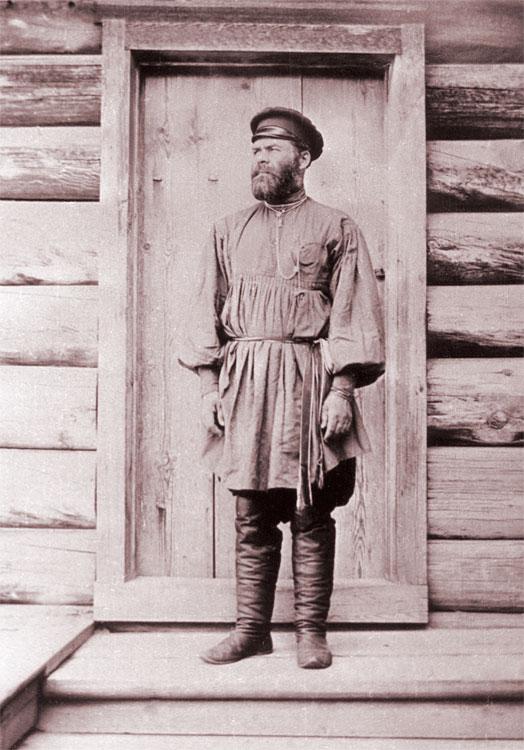

В XIX веке на уральских заводах рубаха-голошейка с круглым вырезом и боковым разрезом, изготавливаемая из кумача или шелка (для праздничной вещи), либо «своедельщины» (самотканого материала, используемого при повседневной носке), была характерна для старообрядческого населения. Ворот и разрез, как правило, были украшены сутажным золотным «гасником»-шнурком, характерным для зажиточного населения заводов и купцов: «Но большая часть купцов и мещан носят … рубашку из холста, но более из красной пестрели, а не редко и из шелковых материй с косым воротом, обложенным шелковым или золотым шнурком….», — отмечает Н.С. Попов, член русского экономического общества в 1804 году. Данный приём происходит от мужской одежды XVII-XVIII веков. Гасник держал литые пуговицы округлой формы. В некоторых случаях гасник и пуговицы могли быть золотыми, но чаще всего — бронзовыми или из серебра (рис. 23). Во второй половине XIX века голошейки почти полностью вытесняют рубахи с воротом-стойкой.

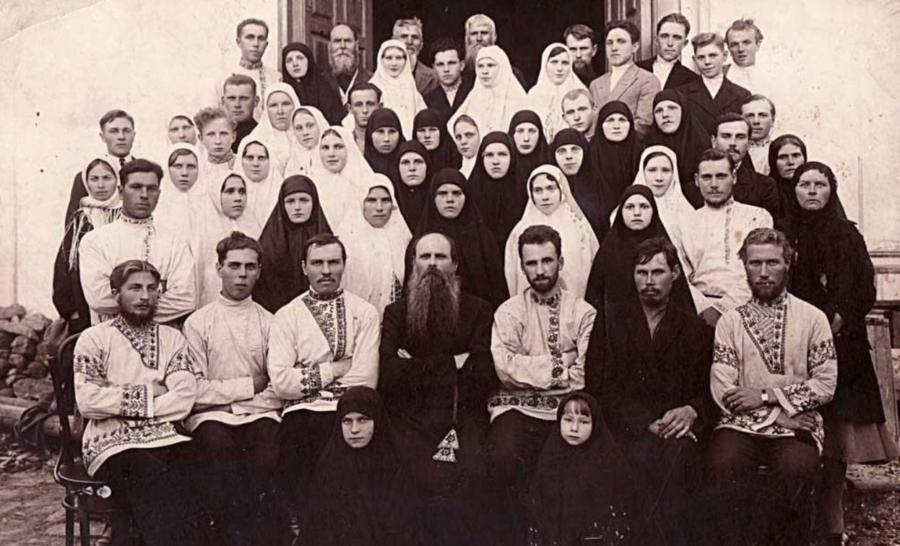

Среди старожилов пермского края и коми-пермяков бытует крой мужской рубахи с подклинками сзади, напоминающий крой рубах 15-17 веков (рис. 24, 25). Они также украшены обилием тканого орнамента и закругляющейся вышивкой по вороту в технике набор и имеют стойку. Аналогичного вида рубахи бытовали в конце XIX века в среде прибалтийских поморцев. Отличала их только прямота линий, что объяснимо вхождением в моду пиджаков (рис. 26). Таким же образом объяснимо и появление рубах с косой планкой в начале XX века, имевших место и в среде староверов (рис 27, 28).

Мы рассмотрели самые экзотичные рубахи, и стоит сказать, что большинство бытовавших рубах имели прямой туникообразный крой с боковой планкой и воротом-стойкой. Повседневные изготавливались из пестряди (клетчатой ткани) (рис. 29) либо неокрашенного холста, праздничные же из покупного материала, белого тонкого холста, украшенного вышивкой (рис 30).

Впоследствии крой начинает изменяться. К концу XIX века появляются рубахи на кокетке (рис. 31), формирующиеся под влиянием городской моды и неорусского стиля. В эту же эпоху в городской среде и среде интеллигенции ношение косоворотки становится символом инакомыслия и иногда — принадлежности к революционным идеям.

Моленные же рубахи оформлялись как отдельный вид одежды, постепенно становясь однотонными, выполненными из своедельщины либо из богатых покупных материалов (в зависимости от согласия), иногда были аналогичны праздничным (рис. 32). И вместе с модой менялся и их крой. На сегодняшний день мы имеем в употреблении как рубахи старинного туникообразного кроя, так и уже рубахи нового городского кроя с втачным рукавом.

Мужские рубахи в XX и в XXI веках

В эпоху «русского стиля» внешний вид продолжает изменяться. Из туникообразного кроя уходят боковые детали, которые либо заменяются подклинком, либо сшиваются одним швом. Они становятся заметно короче (чтобы не торчали из-под пиджака, а также появляются прямые брюки, вместо традиционных портов) и в целом испытывают большое влияние городской моды. Из города приходит втачной и фигурный рукава, плечевой шов (рис. 33). Именно в это же время под влиянием косоворотки появляется и гимнастерка для русской армии.

Это связано не только с вхождением в моду пиджаков и брюк, но и повышающимся мастерством швей, которые теперь могут выкраивать более сложные детали.

Большая часть дошедших до нас моленных и повседневных рубах староверов имеет именно такой поздний крой (рис. 34).

В 20-е — 30-е годы формируется рубаха с отложным воротником (рис. 35, 36), а еще позднее вытесняется городской сорочкой, оставшись только в обиходе староверов в качестве моленной одежды и как часть культуры престижа. Среди староверов Северной и Южной Америки вошли в моду рубахи из покупных тканей кислотных оттенков, с «перехватами»-манжетами на рукавах и планкой посередине. Они украшаются шелковой машинной и ручной вышивкой в технике и приобрели свой неповторимый стиль (рис. 37).

Стоит отметить, что наметились и некие идентичностные различия в рубахах. Например, уральские часовенные «своей» считают рубаху с прямым рукавом и боковой планкой, тогда как рубахи с манжетами и планкой посередине называют «американскими гимнастерками».

В начале XXI века на фоне интереса к корням появляются бренды, предлагающие современную русскую одежду. И, конечно же, русскую мужскую рубаху не обошли стороной. Один из самых известных молодых брендов, у кого это всё-таки получилось (сделать косоворотку вновь актуальной), — это VARVARA ZENINA, г. Москва.

Советский союз привнес свои изменения, и зачастую в городах даже в качестве моленной рубахи используются обычные сорочки, перетянутые веревочкой-пояском. Но мы надеемся, что богатое наследие русской традиции и традиции староверов как его частное проявление не канет в лету и современники с теплотой вновь вернутся к ношению своих родных косовороток не только на молитву, но и в повседневной носке!

Сейчас маки используются, скорее, в декоративных целях

Сейчас маки используются, скорее, в декоративных целях  Вышивка хмель

Вышивка хмель Пример использования изображения петуха в вышитой композиции

Пример использования изображения петуха в вышитой композиции Сейчас этот символ используется и в таких вот оберегах

Сейчас этот символ используется и в таких вот оберегах