- Русские центры изготовления кружева

- Галичское кружево (Костромская губерния)

- Кружево из Торжка (Тверская губерния)

- Калязинское кружево (Тверская губерния)

- Елецкое кружево (Орловская губерния)

- Нижегородское кружево

- Захожское кружево (Петербурская губерния)

- Михайловское кружево (Рязанская губерния)

- Вологодское кружево

- Кадниковское кружево (Вологодская губерния)

- Вятское кружево

- Русское кружево

- Возникновение кружева

- Роль ниток в создании кружевных изделий

- Кружевные изделия

- Техники кружева

- Кружевные символы

- Значение некоторых символов в кружевах

Русские центры изготовления кружева

Достаточно долгое время кружевное плетение и сложные, тонкие рукодельные работы производились буквально считанными мастерскими, которые обслуживали великокняжеские и царские дворы, а также крупнейшие монастыри. Свидетельств широкого использования кружев в повседневном быту практически не сохранилось — прежде всего по причине эфемерности самого кружева. Тем не менее, и немногочисленные сохранившиеся образцы свидетельствуют о высочайшем уровне мастерства монастырских и крепостных кружевниц. Дальнейшее бурное и повсеместное развитие кружевных промыслов опиралось, по всей видимости, на традиции и повседневные умения рукодельниц самых разных социальных слоёв.

Активный рост русских кружевных промыслов начался во второй половине XVII веке, с распространением европейской галантной моды и повышением уровня жизни, связанным с определённым подъёмом экономики Российской империи, в эпоху Екатерины Второй достигшей лидирующего положения среди государств цивилизованного мира. Кружева стали обязательным элементом одежды и быта, что предопределило и увеличение предложения на рынке, и вовлечение в кружевное ремесло значительного числа женщин. Практически в каждой губернии сложилось по несколько центров кружевного промысла, в каждом из которых были свои техники и особенности.

Со второй половины XVIII до середины XIX века кружевные промыслы переживали период яркого расцвета, изобретения новых техник, формирования различных эстетических направлений и стилей. Появление механизированных текстильных производств, а затем и изобретение способов механизированного, автоматизированного плетения кружев нивелировало стоимость кружевных работ, и с конца XIX века ручные промыслы стали угасать. К концу XX века кружевное плетение осталось уделом художниц-рукодельниц и любительниц этого вида рукоделия.

Галичское кружево (Костромская губерния)

Перевитые лентами гирлянды, изящные картуши, изгибающиеся ветви, олени, порхающие птицы — таков круг мотивов галичского кружева. В этих узорах нашел отражение стиль рококо с его прихотливыми линиями. Плотные фигуры орнамента обведены по контуру толстой шелковой сканью изысканных сочетаний зеленовато-голубого, розового, палевого, золотисто-коричневого, синего цветов.

Конец полотенца. Конец XVIII века.

г. Галич Костромской губернии.

Государственный Русский музей

Ценный раздел собрания Русского музея составляют концы полотенец рубежа XVIII и XIX вв. — кружевные прошвы и края с цветными шелковыми лентами. Они выполнены в трудоемкой многопарной технике, где одновременно плетутся и фон, и узор.

Кружево из Торжка (Тверская губерния)

Узоры сцепного кружева XVIII в. обычно выкладывались плотной вилюшкой со сквозными просветами вместо фона. Таков фестончатый край с узором в виде пальметт. В нем петли вилюшки незаметно сцепляются, особым образом соединяются крючком. Отсюда и название кружева „сцепное». Прошва же — один из ранних образцов кружева, где получают развитие фоновые решетки.

Прошва. Край. Конец XVIII века.

Торжок Тверской губернии.

Государственный Русский музей

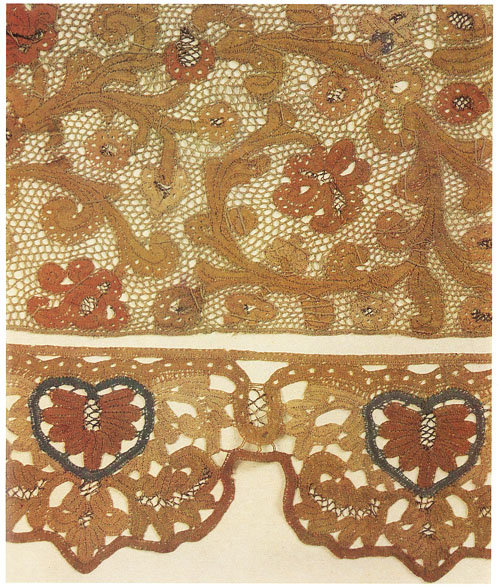

Калязинское кружево (Тверская губерния)

Кружево XIX в. из Калязина Тверской губернии имеет характерные местные особенности. Среди изгибов льняной вилюшки горят красные, желтые, синие звездочки и решетки (ил. 200). Встречаются также фигурки петухов, изображения пестрых бабочек. Калязинское кружево с его наивной пестротой и незатейливостью облика привлекает особой теплотой, ориентацией на нарядность ежедневного быта.

Конец полотенца. Конец XVIII века.

Калязин Тверской губернии.

Государственный Русский музей

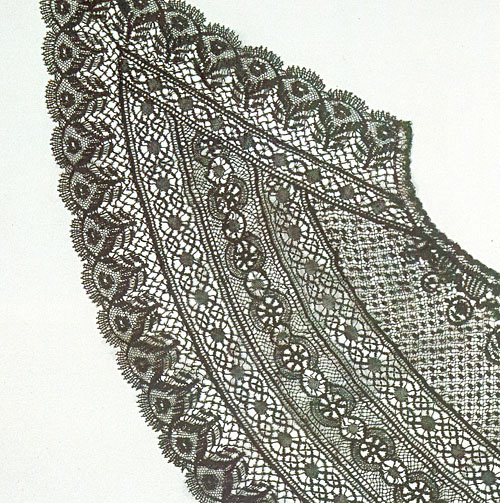

Елецкое кружево (Орловская губерния)

Елецкое кружево — многопарное, сложное и трудоемкое — возникло в подражание модным иностранным образцам, распространенным в России, но со временем приобрело чисто русские черты. Образное содержание кружевных узоров раскрывается разными средствами. Часто встречаются в кружеве изображения цветов, бутонов, листьев. Растительный орнамент приобретает изящество и отточенность рисунка и особую воздушность — в елецком.

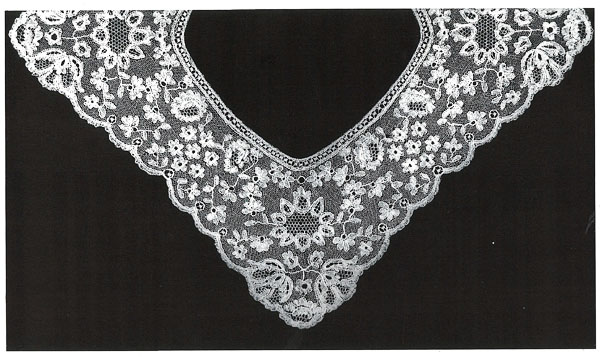

Пелерина. Фрагмент. XIX век.

Орловская губерния.

Государственный Русский музей

Оплёт носового платка. 1880-е годы.

г.Елец Орловской Губернии.

Государственный Русский музей

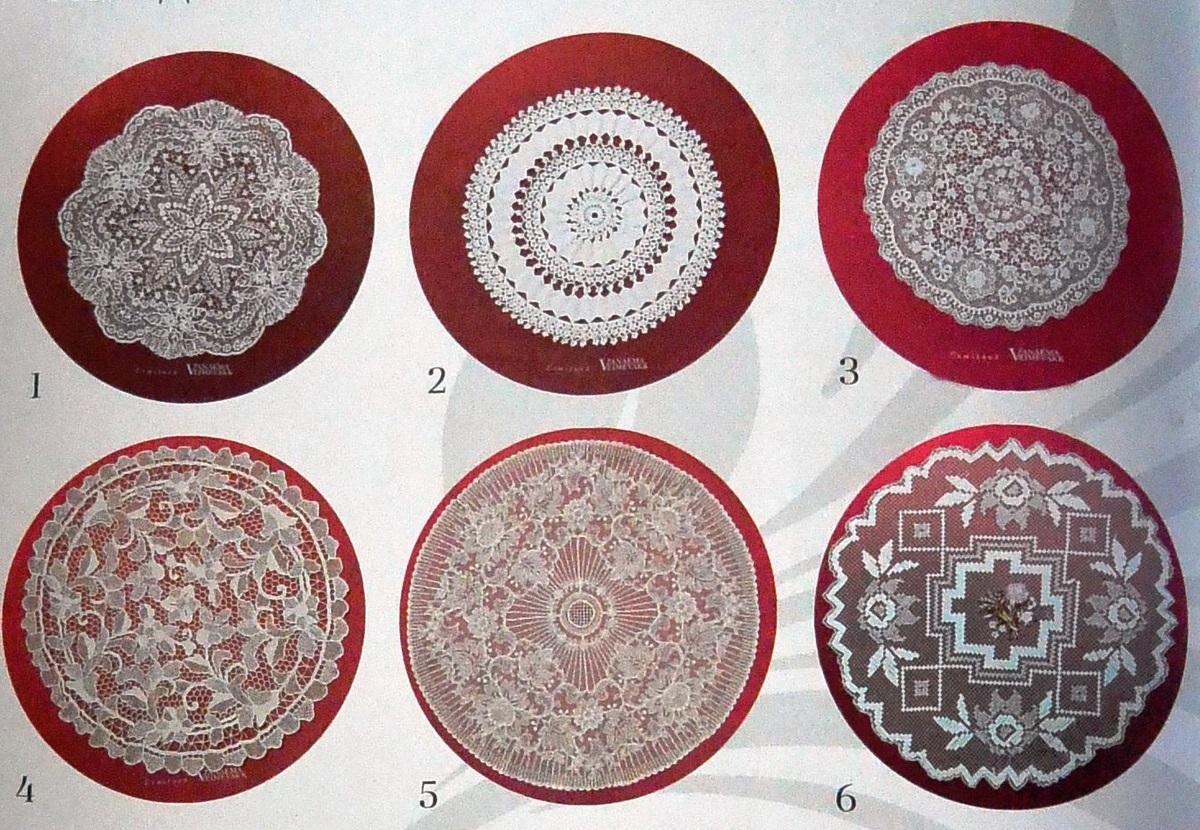

Оплет носового платка 1880-х гг. из Ельца Орловской губернии отличается пышностью цветочных узоров, сложностью форм крупных соцветий с ажурными серединами, разнообразием решеток фона.

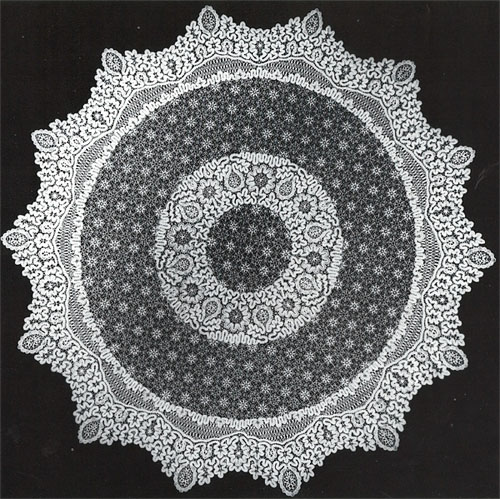

П.Г.Петрова. Скатерть. 1953.

г.Елец Липецкой области.

Государственный Русский музей

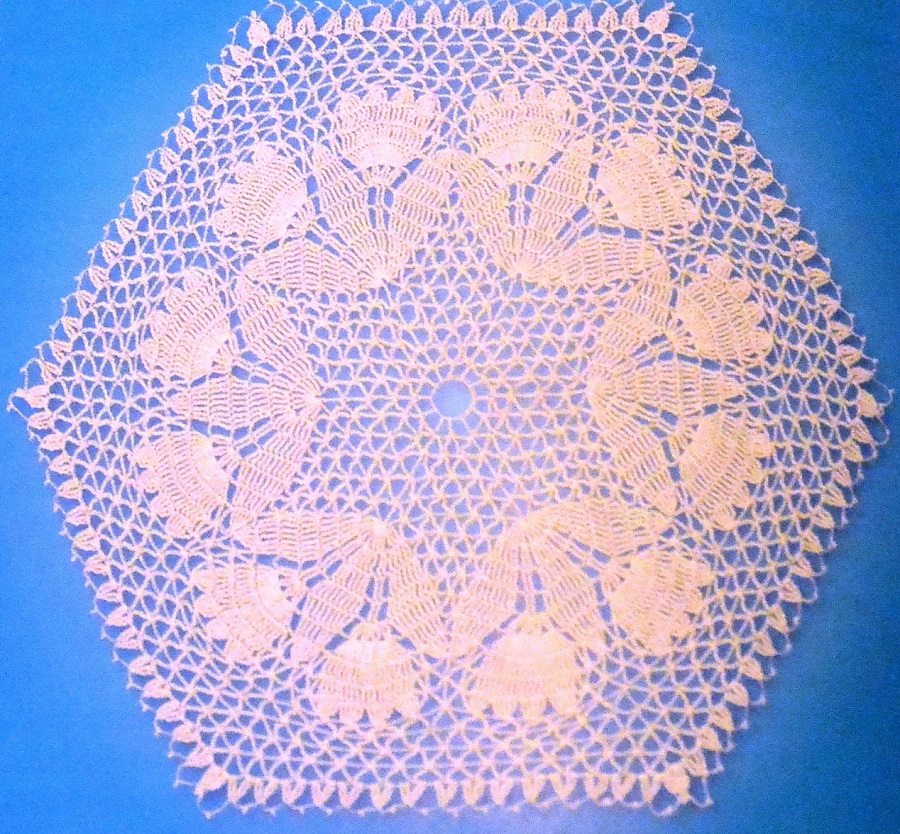

В 1950-е годы в Ельце начали плести и сцепное кружево. Одна из высококлассных мастериц-кружевний Ельца П.Г.Петрова в своем творчестве решала проблему использования особенностей орнамента старинных многопарных кружев в сцепном кружеве. Художница часто разрабатывала композиции круглых скатертей. Наиболее интересно раннее ее произведение, где листья и цветы венком окружают широкую кайму фона и словно отражаются в центральном круге. Эту скатерть отличает миниатюрность узоров, изящество композиции, разнообразие решеток фона.

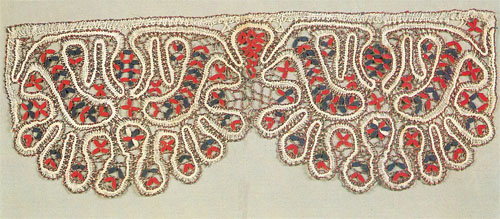

Нижегородское кружево

Деталь воротника. XIX век.

Нижегородская губерния.

Государственный Русский музей

Воротник из серебристого шелка, отливающего металлическим блеском, — редкостное по красоте узоров, почти невесомое кружево. Подобные изделия плели в Балахне Нижегородской губернии.

В некоторых произведениях XVIII-XIX вв. белое льняное кружево сочетается с вышивкой. Это подзоры из Новгородской губернии, верхняя часть которых украшена ажурной белой строчкой, а нижняя представляет собой зубчатый кружевной край.

Захожское кружево (Петербурская губерния)

Захожье — центр кружевоплетения в Киришском районе Ленинградской области — стало известно лишь в 1930-е гг. благодаря научным экспедициям Русского музея и работам его сотрудника К.А.Большевой. В собрании захожского кружева Русского музея хранятся выдающиеся работы деревенских мастериц 1930 — 1970-х гг.

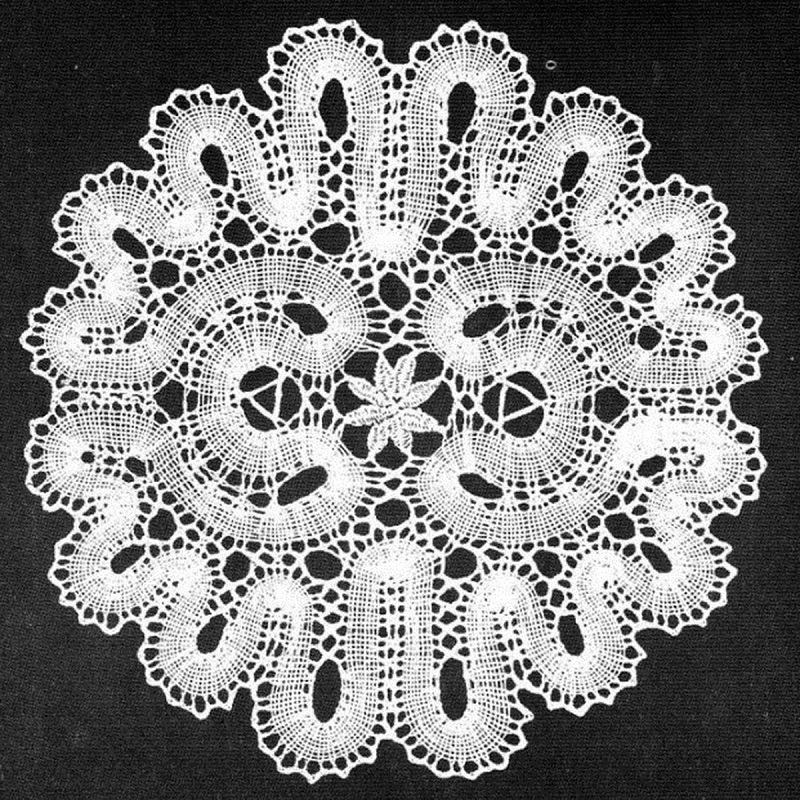

К.И.Мохова. Салфетка. 1938.

Киришский район Ленинградской области

Государственный Русский музей

Орнамент салфетки К.И.Моховой крупные цветы с широкими лапчатыми листьями — исполнен традиционными местными приемами плетения Прозрачные узоры разреженной вилюшки слегка размыты, мягко переходят в простую решетку фона.

Любимые узоры захожских кружевниц незамысловатые цветы-«круги», листья-«лапы», «курья лапа», «медвежья лапа». В них отражена глубокая связь с миром растений и животных, с размеренным ритмом жизни деревни. Некоторые исследователи полагают, что орнаментальные узоры кружев развивались с древнейших времён, и в них сохранились традиции языческой символики, тесно связанной с окркужающей средой.

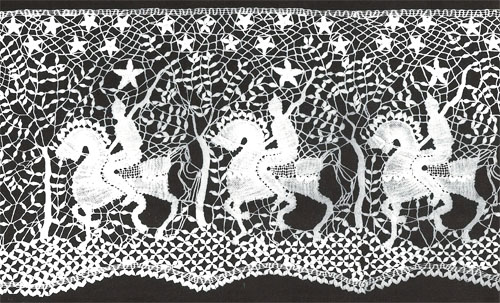

Е.Д.Звездина. Подзор «Конница». 1940.

Киришский район Ленинградской области.

Государственный Русский музей

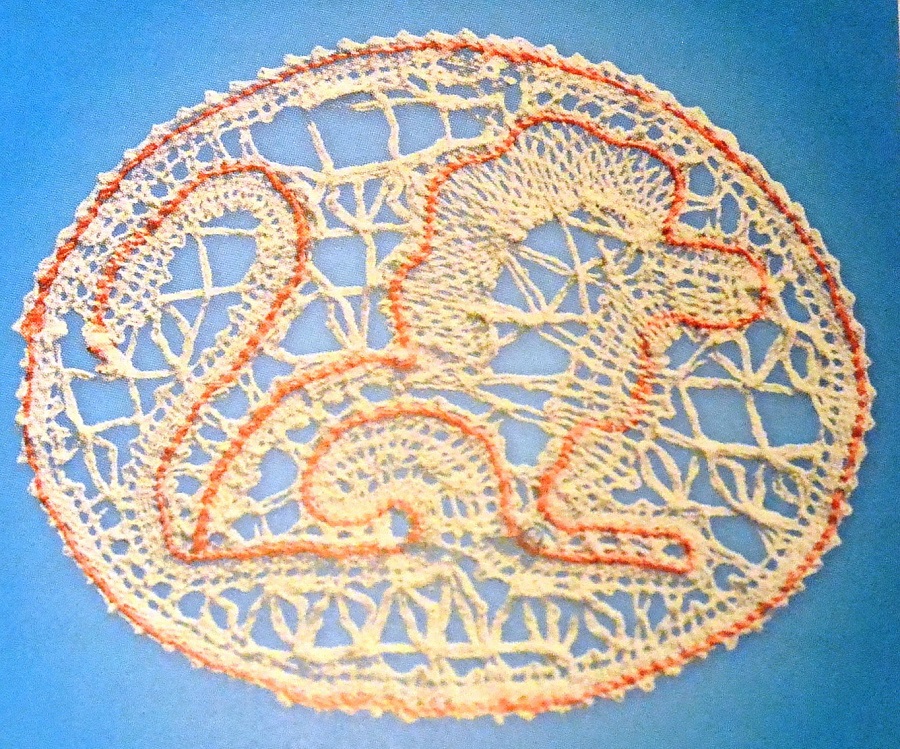

Подзор «Конница» Е.Д. Звездиной — вершина творческих поисков захожских мастериц, в 1930-е гг. активно работавших над новыми современными решениями кружевных узоров Это первое в советском кружевоплетении изображение человека. Фигуры всадников силуэтами выделяются на прозрачном фоне, среди ветвей деревьев и звезд. Талантливая мастерица сумела передать романтическую атмосферу дозора, раскрыла страницу героической истории страны, не утратив особой непосредственности, свойственной захожскому кружеву.

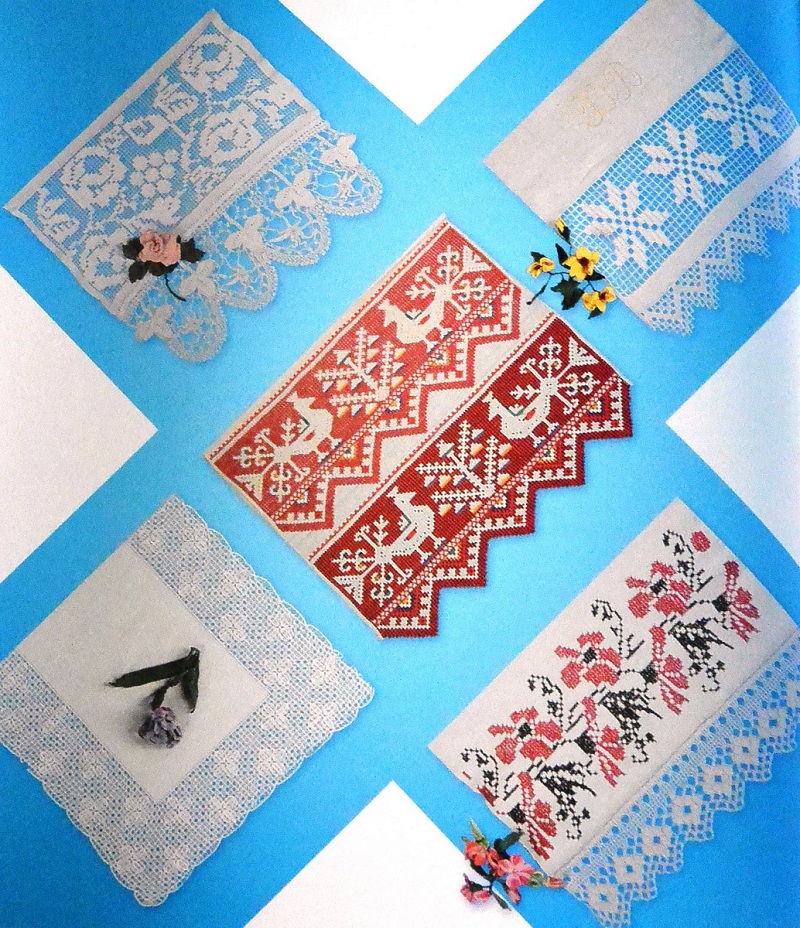

Михайловское кружево (Рязанская губерния)

В городе Михайлове Рязанской губернии издавна плетут цветное кружево. Михайловское кружево особенное, его плетут без сколков, держа в памяти число переплетений. Главными его свойствами всегда были цветовое разнообразие и ювелирность плетения.

Вологодское кружево

Процесс создания вологодского кружева сложен и многотруден. Обычно он начинается с изготовления сколка рисунка на бумаге. Его накладывают на подушку — туго набитый валик. В определенные точки вкалываются булавки, от которых тянутся нити, намотанные на коклюшки. Быстро перекладывая деревянные палочки из одной руки в другую, кружевница переплетает нити, переставляет булавки в нужном порядке. Вологодское кружево исключительно конструктивно, в нем не может быть ни одной лишней нити.

Читайте отдельную статью на нашем сайте: Вологодское кружево

Кадниковское кружево (Вологодская губерния)

В отдаленных районах на северо-западе Кадниковского уезда Вологодской губернии плели плотное кружево с густой решеткой, с упругими завитками «кудрявой» скани. В окрестностях города Кадникова кружево было более ажурным, широким, с красивыми решетками необычного рисунка. Вполне возможно, что оно пришло в крестьянское искусство из помещичьих кружевных мастерских – девичьих, где в первой половине XIX века сотни крепостных мастериц плели тонкое кружево для белья и украшения одежды. К сожалению, такое кружево почти не сохранилось, оно исчезло вместе с «дворянскими гнездами».

Зато крестьянское кадниковское кружево на рубахах и полотенцах, юбках и подзорах убедительно показывает, сколь мощным был пласт местной художественной культуры, кадниковское кружево – не просто разновидность вологодского кружева. Оно включает в себя целый ряд самобытных очагов, имеющих собственные традиции плетения, узоры и фактуру кружева. Именно в окрестностях города Кадникова сохранились до начала XX века уникальные орнаменты многопарного кружева, которые в других центрах уже были утрачены.

Деталь подола женской рубахи. Конец XIX века.

Кадниковский уезд Вологодской губернии.

Государственный Русский музей

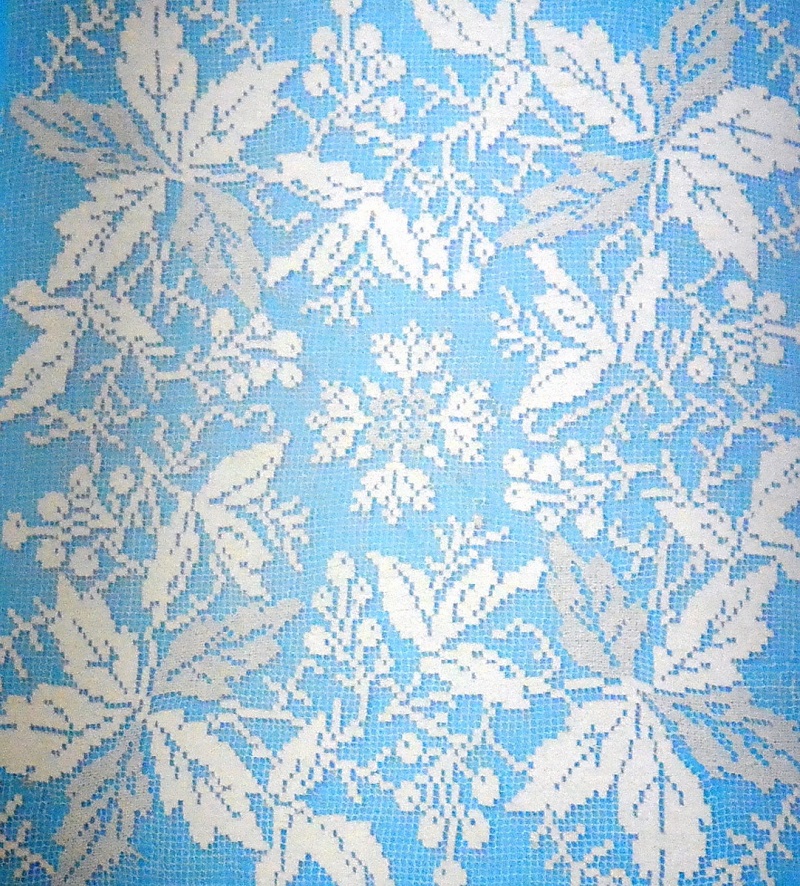

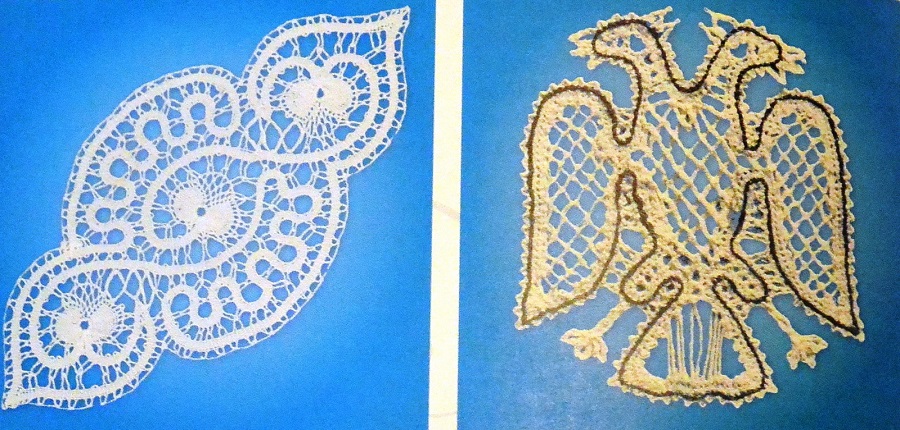

В Русском музее Кадниковское кружево XIX — начала XX в. представлено красочными женскими юбками и подолами рубах, в которых широкие полосы многопарного кружева крупного четкого рисунка сочетаются с яркими гарусными ткаными проставками. Наряду с геометрическим орнаментом, в нем встречаются условные изображения птиц, двуглавых орлов, выделенные толстой льняной или шерстяной сканью на фоне мелкой простой решетки. Кадниковское кружево плели для членов своей семьи, а не на продажу, и оно до начала ХХ в. сохранило характер крестьянского искусства и независимость от влияний моды.

Вятское кружево

Кружевной промысел в Вятке сложился под влиянием вологодских традиций и стилистики кружевоплетения. Тем не менее, в мотивах вятских кружев проследиваются свои региональные особенности. Сохраничшиеся образцы свидетельствуют о тончайшей работе вятских кружевниц, изысканность рисунков которых соперничала с орнаментами других центров кружевоплетения.

Оплёт носового платка. XIX век.

Вятская губерния.

Государственный Русский музей

Круглая скатерть «Петухи» выполнена в 1973 г. художницей из г. Кирова В.И.Смирновой. Фигурки птиц прорисованы выразительной линией, украшены рельефными элементами, дополнены пышной цветочной каймой. Произведение Смирновой — пример творческих исканий кировских кружевниц. Четкость и вместе с тем прихотливость рисунка, богатство фактуры традиционные качества кружев этого центра.

В.И.Смирнова. Скатерть «Петухи». 1974.

г.Киров.

Государственный Русский музей

Литература:

М.А.Сорокина. Кружево. — В кн. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея. Л., Художник РСФСР, 1984.

Русское кружево

Кружево — это текстильное изделие без тканой основы, в котором ажурный орнамент и изображение образуются в результате переплетения нитей (шелковых, хлопчатобумажных, металлических и других). Безусловно, кружево — выдающееся явление русской народной культуры, волшебный мир невесомой изысканности и воздушности. Слово кружево имеет два значения: одно из них происходит от слова «окружать» — им определялись разные отделки в виде каймы на воротниках, подолах и рукавах; в другом значении этим словом называют узорное ажурное изделие — самостоятельный вид украшения одежды или предметов.

Кружево во все времена являлось социальным символом его владельца, его достоинства и власти. Кружева касались не только рук царственных особ, кружево было и остается культурой, доступной людям всех социальных сословий.

Содержание

Возникновение кружева

Когда же зародилось кружевоплетение? Находки костяных иголок относятся к эпохе позднего палеолита, а челноки для плетения и коклюшки встречаются при раскопках на территориях Египта, Китая, России и других государств. Самым древним вязальным инструментом являются спицы. Первые челноки были придуманы рыбаками для плетения сетей. Существует мнение, что о кружеве, как элементе одежды, упоминается в Ветхом Завете. Кружева находили среди коптских изделий (V век до н.э.). Древний Восток первым признал эстетическую ценность кружева и стал использовать его в качестве украшения. В Европе кружево получило распространение c конца X века. От второй половины XVI столетия сохранились многочисленные памятники плетеного кружева. Тогда и появился термин, обозначающий кружево в языках разных стран, которые до сих пор оспаривают друг у друга называться Родиной кружева. Именно с развитием коклюшечного кружева связано все разнообразие типов, известных по местам их создания: «брюссельское», «малин», «валансьен».

Первое упоминание о кружевах в России содержится в Ипатиевской летописи: летописец сообщает о событии, произошедшим в 1252 году, когда венгерский король встретился с князем Даниилом Галицким (1201, по др. данным 1204-1264 гг.); и здесь летописец подробно описывает одежду князя, где упоминает, что он был одет в кожух, который был обшит золотыми плоскими кружевами. В России уже в XII веке славился кружевами город Торжок Тверской губернии. В XVII-XVIII веках широкое распространение в России получило сложное изысканное кружевное шитье. Узоры из серебра и золота на придворных парадных костюмах русской знати изумили британского посла Чарльза Хэнбери-Уильямса (1708-1759 гг.), посетившего Россию в 1755 году. Он был знаком со многими царскими дворами, но такой ослепительной роскоши и изобилия золотого и серебряного кружева не видел нигде. Об этом свидетельствует его отзыв «О путешествии в Россию». Вышитые иголкой и металлическими нитками кружевные сюжеты можно было сравнить с шедеврами художников-графиков. Причем у каждого мастера был свой, только ему присущий почерк. Но кружевные шедевры легко было подделать. Во всем мире кружево признавалось одним из видов декоративно-прикладного искусства.

Русское кружевоплетение не только сохраняло, но и развивало лучшие традиции мастериц европейских стран, и стало подлинным национальным художественным явлением, самостоятельность которого выражается в богатстве колорита, разнообразии технических приемов и, главным образом, в изобразительном характере орнамента, свойственном всему русскому народному искусству. В XVIII веке уже можно говорить о проявлении ярких особенностей, характерных для отдельных мест его производства, таких как Галич, Ростов Великий, Калязин, Торжок, Рязань и Михайлов, Балахна, Орел и Елец и других.

Роль ниток в создании кружевных изделий

Огромную роль в создании кружевного изделия играют нитки. Золотые и серебряные появились намного раньше, чем льняные, канитель, сканье, трунцал, нитки из агавы и алоэ, крапивы и каучука, хлопка, мулине и другие. Часто золото заменялось вызолоченным серебром. Существовало поверье, что от прикосновения женских рук золотая нить тускнеет, поэтому с золотыми нитями когда-то работали только мужчины. Женщинам приходилось работать с нитями из более дешевых и простых материалов. В создании кружева большая роль отводится именно шелковым нитям, но кроме этого существуют нити из пуха камыша и из человеческого волоса. В настоящее время для окрашивания нитей используются химические красители. В старину же красили природными красителями, такими как березовые листья, еловые шишки, шелуха лука, листья брусники, щавель, корень ольхи, болотная руда и другие.

Кружевные изделия

Во все времена создание народной одежды зависело от умения мастериц, от их фантазии, от национальных особенностей и жизненного пространства их создателей. Особым изяществом при оформлении народных одежд отличались тонкие линейно-графические узоры. Кружевом украшались различные элементы одежды. При украшении головных уборов у мастериц были свои секреты. Важны были символы и особые знаки отличия, подтверждающие сан владельца, а порой и национальную принадлежность. Например, кружевные короны, венцы, шляпы, шишаки, сороки, кокошники создавались в разных техниках и украшались золотом, жемчугом. С древних времен известен кружевной веер-опахало. Первыми веерами считались плоские листы из бумаги, поначалу они не складывались. В России веер являлся принадлежностью быта.

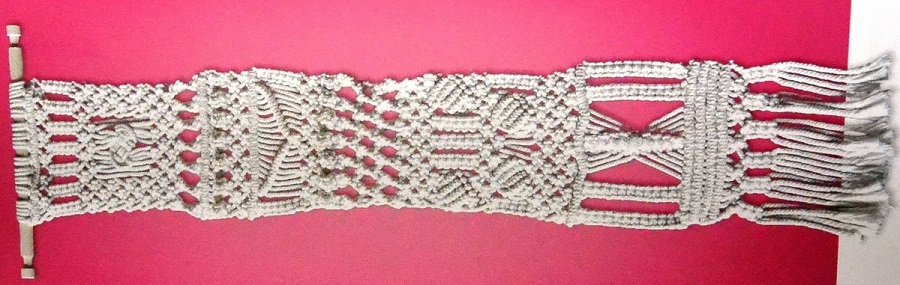

В старину все женщины от княжны до крестьянки должны были уметь создавать узорные пояса-обереги. Кружевной или тканый пояс являлся обязательной принадлежностью приданого невесты и служил главным оберегом, как для мужчин, так и для женщин. Ходить без пояса, а особенно молиться без него считалось неприличным. Узор на кружевных поясах состоял из переплетения разноцветных нитей, чаще всего семи цветов, т.к. семь — число особенное, имеется в виду семь оберегов (от сглаза, от пожара, от измены, от бедности, от болезней, от войн и от природных бедствий).

Кружева на платочках свидетельствовали о творческой индивидуальности и умениях рукодельниц. Простые крестьянки и знатные дамы сами создавали предметы своего туалета. У каждой был свой неповторимый узор. Сейчас утрачены традиции украшать платочки монограммами городов, местами проживания, семейными метками и знаками отдельных персон или тематическими событиями.

Накрахмаленный кружевной воротник был в почете во всем времена. Обувь, перчатки, украшенные кружевами, с давних пор дополняли одежду и подчеркивали социальное положение или религиозную принадлежность человека. Когда-то обязательным аксессуаром для дамских нарядов служили кружевные сумочки.

Полотенца обязательно украшались кружевами. Именно кружевные оплеты и вышивки сообщали, к какому событию готовилось то или иное полотенце. В приданом к свадьбе, как правило, было семь полотенец, которые были созданы руками невесты. Первое полотенце дарилось через сватов жениху в знак согласия на брак и называлось посылальным. Края такого полотенца шились иглой или обвязывались крючком по строгому геометрическому орнаменту.

Второе полотенце — рукопятное или рукобитное, невеста его дарила сватам в случае окончательного согласия на венчание. Края полотенца имели широкие кружевные оплеты. Третье полотенце — короткое, парное. Украшалось традиционными узорами трилистников, цветами, птицами. Вместе с четвертым — подарочным полотенцем дарилась вышитая рубаха, кисет и пояс-оберег, полотенца для родственников жениха и сватов. Пятое — зеркальное украшалась традиционными мотивами, а также бабочками, зайцами. Шестое полотенце — для дорогого и почетного гостя. Седьмое — венчальное было длинным, символизируя долгую дорогу к счастью для будущей семьи. По краям его украшали кружевом в нескольких техниках. В узоре присутствовали цветы, фигурки птиц.

В дохристианские времена кружевные узоры зачастую несли в себе важную информацию. Например, беременные женщины создавали оберег. Зачастую в нем присутствовали кресты. При рождении ребенка в узор креста продевалась красная нить или тесьма. В дальнейшем этой красной нитью перевязывали больные места и ранки. Кружевные изделия подтверждают, что человеческой природе свойственно стремление украшать не только культовые места, но и свой быт и одежду.

Техники кружева

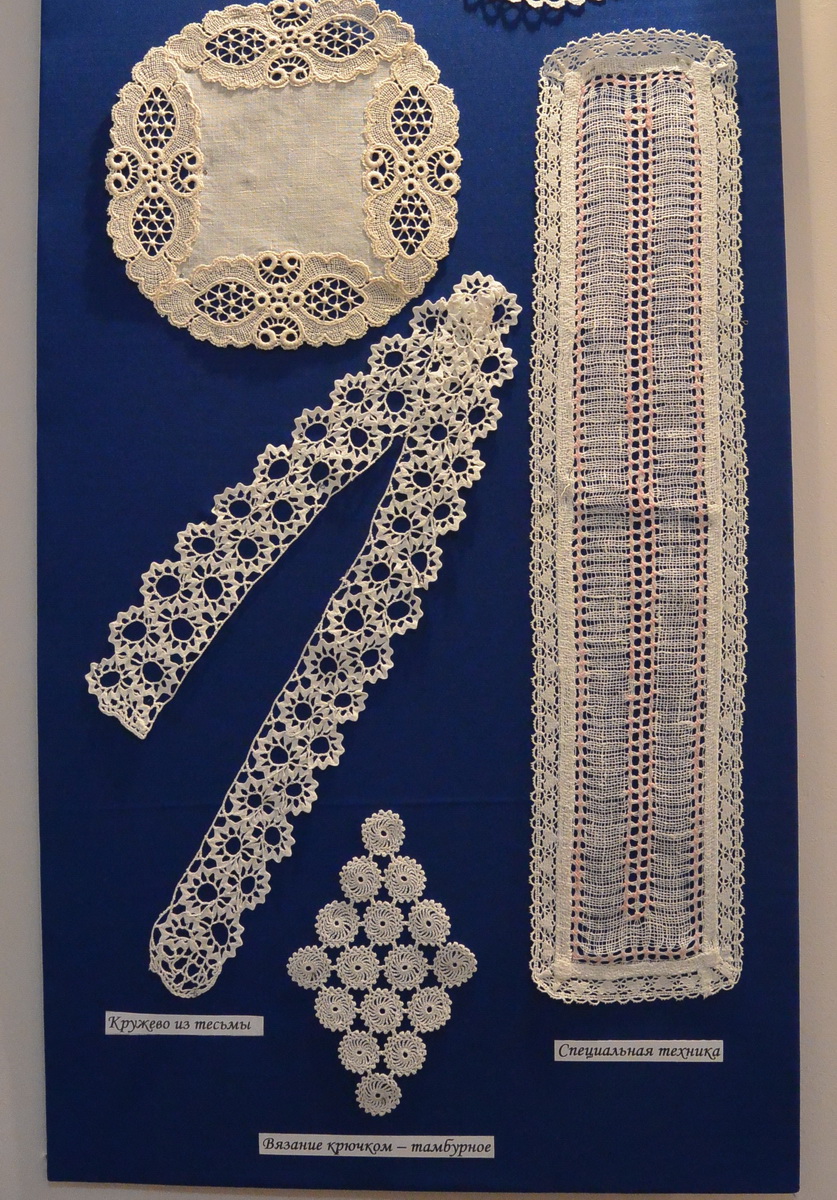

Существует великое множество техник создания кружевных изделий: вязание крючком (кружева, выполненные в технике вязания крючком, являются самыми распространенными в мире); вязание на спицах (существует несколько приемов такого вязания: витковый ряд, вязание веревочкой, прутиком, розочкой и другие); плетение коклюшками (особенность плетеного кружева заключается в виртуозности рисунков и многообразии географических названий, например: валансьен, брабант, малин, вологодское, елецкое, рязанское, орловское, торжокско-тверское, калязинское или монастырское. Лучшими плетеями были послушницы в монастырях, их узоры отличались трогательной наивностью и аккуратностью); филе по сетке (для этого кружева характерно слияние четких линий узора и грунта. Филейное кружево отличается простым ритмическим рядом ажурной сетки, украшенной легкой сквозной узорочью в виде мелких цветочков или петлевых горошинок); макраме (узелковое кружево); фриволите (плетение челноками); мережка (игольное кружево. Служило украшением ритуальных одеяний. Мережки бывают узловые и штопанные, переплетенные в столбик или в раскол); чипке (классическое игольное кружево), вышивка по тюлю (плетение с помощью нитки и иглы тончайшей сеточки — фона для различных узоров) и другие.

Кружевные символы

В кружевных изделиях изображались определенные рисунки — символы, которые имели для человека важное значение. В истории человечества древний солярный или солнечный символ почитали уже с каменного века. Культовая солярная символика зафиксирована в древнеевропейской, древнеперсидской, эгейской культурах, у народов Юго-Восточной Азии, на Алтае и в Тибете. В кружевном творчестве символ обладает неисчерпаемой многозначностью. Люди с помощью знаков и символов, иногда и целых сюжетных полотен сообщали разного рода сведения. Символы в кружевах помогали определять бытующие в народе приметы и поверья. Огромное количество толкований из славянской символики переместились в другие культуры. Например, простые гребенчатые ромбы, квадраты. Ромб — знак солнца, неба и земли. В кружевах у этого знака огромное количество вариаций. Можно, например, увидеть птиц с ромбовидной формой хвоста, причем в два ряда, т.е. земной и небесный. Очень распространен мотив дерева. Например, кружевные узоры у северян заполнены листьями ясеня. Дерево жизни, как культ, у многих народов существует и по сей день. Листья дубовые, кленовые, листья инжира, виноградной лозы изобилуют в кружевах. Например, листья винограда или инжира несут в себе пожелания счастья и благополучия жениху и невесте. Орел — символ власти и пожеланий на удачную охоту, хотя у древних славян толковался как символ небесного огня. Баба — объект культового поклонения земле, тайна зарождения новой жизни, к которой причастна женщина. Она воспринималась как некая божественная сила, отождествлявшаяся с тайной плодоносящей земли. Очень важную роль на рисунке играли руки, их положение. Руки, поднятые вверх, значили торжество в доме, обычно к свадьбе, а опущенные руки, если рядом нет креста, означали покой в доме. Еще один мотив — олень. Олень — знак звездного неба, удачного брака, обильной жизни. Изображение оленя всегда присутствовало на одном из ритуальных подарков жениха невесте — на прялках, шкатулках. В кружеве изображение оленей чаще всего можно видеть на отделках полотенец вместе с изображением птиц, деревьев, людей. В кружевах часто встречаются изображения синкретических существ, например, грифона — символа соединения неба с землей; крылатого кентавра; человека-лебедя — символа покровительства поэзии и музы истории.

Значение некоторых символов в кружевах

- Сердце — символ добродетели. Часто встречается в свадебных кружевных узорах, в ритуальных свадебных оберегах и полотенцах, подзорах.

- Венок — символ доброго существования. Им украшали жертвенное животное. Встречается на кружевных украшениях, шкатулках, сумках.

- Зонт — символ защиты от эпилепсии и головной боли. Довольно часто встречается в кружевных узорах.

- Ключ — символ вечной важности. В древности был эмблемой молчания, тайной для непосвященных.

- Ладья — великое светило, солнце. Это изображение присутствует в кружевах на ритуальных полотенцах. Ладья, крест и кони изображались на погребальных полотенцах.

- Лестница — символ, который скрывает в себе тайны, понятные посвященным.

- Мельница — символ пожелания богатства. Встречается на кружевных сувенирах.

- Дракон или змея — символ мифических чудовищ, либо оккультные силы и мудрость.

- Единорог — символ девственной чистоты и целомудрия, романтической любви и возвышенных устремлений, воплощение добродетели, силы и победы. Единороги изображаются на краях полотенец, на наволочках.

- Финист — ясный сокол, птица-воин. Провожая мужей на войну, этим символом женщины украшали кисеты, пояса, рубахи.

- Крест — символ защиты, знак верности и торжества закона.

- Колесо — символ победы.

- Круг — символ бесконечности, единства.

- Вишня — символ Христа, богатства, здоровья. Этим узором украшали скатерти.

- Клевер-трилистник — символ единства души, духа, жизни. В христианском учении соответствует догмату о Святой Троице. Встречается на полотенцах, фартуках.

- Лилия — символ любви и плодородия.

- Лотос — символ чистоты, творческой энергии и целомудрия.

- Репейник — символ мученичества и исцеления.

- Роза — символ совершенства, любви.

- Тюльпан — символ величия и достоинства. В кружевных узорах этот цветок изображается как оберег на совершеннолетие юношам.

- Фиалка — символ смирения и справедливости. Встречается на кружевах ритуального характера.

- Аист — символ весны и начала новой жизни.

- Бабочка — символ рождающейся красоты.

- Баран — символ энергии размножения. Встречается на свадебных полотенцах, подзорах и сувенирах.

- Барс — символ защиты жениха от злых сил. Кружевные барсы украшали кисеты, пояса женихов и воинов.

- Жук — символ жизни.

- Заяц — символ деторождения и благополучия. Обычно изображались на свадебных полотенцах и сувенирах на именины.

- Козел — символ силы и защиты.

- Козерог — символ добродетели.

- Корова — символ добродетели.

- Крокодил — символ беды, опасности.

- Лев — символ защиты, мудрости, милосердия.

- Лягушка — символ благополучия семья. Обычно встречается на кошельках, мешках.

- Павлин — символ мудрости. Главный оберег для женщин.

- Петух — символ солнца, утра и духовного возрождения. Кружевные петухи украшали одежду, полотенца, дарились женихам в качестве оберегов.

- Рыба — символ воды.

- Черепаха — символ здоровья, покоя и мудрости.

- Булава — символ власти, боевое оружие. Встречается на мужских рубахах, кисетах.

Классические кружевные изделия в настоящее время — явление редкое. Традиция их создания постепенно исчезает. Уже в конце XIX века появилась имитация кружева. Даже модная одежда от кутюрье стала украшаться кружевными элементами машинного производства. Теперь знаменитые некогда кружева можно встретить в музеях или в частных коллекциях, где их берегут как произведение искусства.