- Русские центры изготовления кружева

- Галичское кружево (Костромская губерния)

- Кружево из Торжка (Тверская губерния)

- Калязинское кружево (Тверская губерния)

- Елецкое кружево (Орловская губерния)

- Нижегородское кружево

- Захожское кружево (Петербурская губерния)

- Михайловское кружево (Рязанская губерния)

- Вологодское кружево

- Кадниковское кружево (Вологодская губерния)

- Вятское кружево

- Витиеватая история. Русские кружева

- Крепостные с коклюшками

- Советские плетеи

- И снова роскошь

- Центры русского кружева

- Вологда: белые звездочки

- Балахна: красные розы

- Елец: гречишка и валансьен

- Калязин, Торжок: сыпчатое

- Рязань, Михайлов: вавилоны

Русские центры изготовления кружева

Достаточно долгое время кружевное плетение и сложные, тонкие рукодельные работы производились буквально считанными мастерскими, которые обслуживали великокняжеские и царские дворы, а также крупнейшие монастыри. Свидетельств широкого использования кружев в повседневном быту практически не сохранилось — прежде всего по причине эфемерности самого кружева. Тем не менее, и немногочисленные сохранившиеся образцы свидетельствуют о высочайшем уровне мастерства монастырских и крепостных кружевниц. Дальнейшее бурное и повсеместное развитие кружевных промыслов опиралось, по всей видимости, на традиции и повседневные умения рукодельниц самых разных социальных слоёв.

Активный рост русских кружевных промыслов начался во второй половине XVII веке, с распространением европейской галантной моды и повышением уровня жизни, связанным с определённым подъёмом экономики Российской империи, в эпоху Екатерины Второй достигшей лидирующего положения среди государств цивилизованного мира. Кружева стали обязательным элементом одежды и быта, что предопределило и увеличение предложения на рынке, и вовлечение в кружевное ремесло значительного числа женщин. Практически в каждой губернии сложилось по несколько центров кружевного промысла, в каждом из которых были свои техники и особенности.

Со второй половины XVIII до середины XIX века кружевные промыслы переживали период яркого расцвета, изобретения новых техник, формирования различных эстетических направлений и стилей. Появление механизированных текстильных производств, а затем и изобретение способов механизированного, автоматизированного плетения кружев нивелировало стоимость кружевных работ, и с конца XIX века ручные промыслы стали угасать. К концу XX века кружевное плетение осталось уделом художниц-рукодельниц и любительниц этого вида рукоделия.

Галичское кружево (Костромская губерния)

Перевитые лентами гирлянды, изящные картуши, изгибающиеся ветви, олени, порхающие птицы — таков круг мотивов галичского кружева. В этих узорах нашел отражение стиль рококо с его прихотливыми линиями. Плотные фигуры орнамента обведены по контуру толстой шелковой сканью изысканных сочетаний зеленовато-голубого, розового, палевого, золотисто-коричневого, синего цветов.

Конец полотенца. Конец XVIII века.

г. Галич Костромской губернии.

Государственный Русский музей

Ценный раздел собрания Русского музея составляют концы полотенец рубежа XVIII и XIX вв. — кружевные прошвы и края с цветными шелковыми лентами. Они выполнены в трудоемкой многопарной технике, где одновременно плетутся и фон, и узор.

Кружево из Торжка (Тверская губерния)

Узоры сцепного кружева XVIII в. обычно выкладывались плотной вилюшкой со сквозными просветами вместо фона. Таков фестончатый край с узором в виде пальметт. В нем петли вилюшки незаметно сцепляются, особым образом соединяются крючком. Отсюда и название кружева „сцепное». Прошва же — один из ранних образцов кружева, где получают развитие фоновые решетки.

Прошва. Край. Конец XVIII века.

Торжок Тверской губернии.

Государственный Русский музей

Калязинское кружево (Тверская губерния)

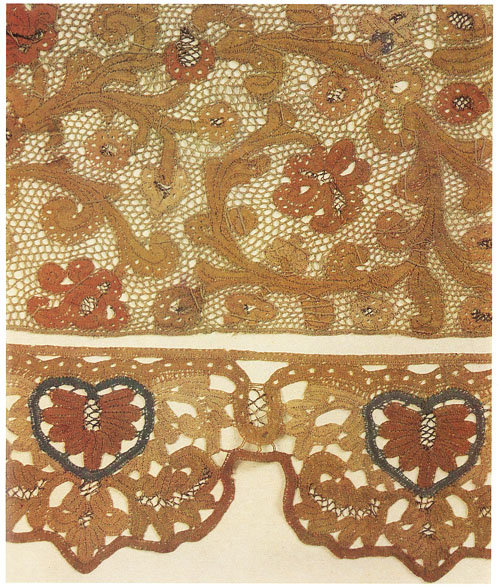

Кружево XIX в. из Калязина Тверской губернии имеет характерные местные особенности. Среди изгибов льняной вилюшки горят красные, желтые, синие звездочки и решетки (ил. 200). Встречаются также фигурки петухов, изображения пестрых бабочек. Калязинское кружево с его наивной пестротой и незатейливостью облика привлекает особой теплотой, ориентацией на нарядность ежедневного быта.

Конец полотенца. Конец XVIII века.

Калязин Тверской губернии.

Государственный Русский музей

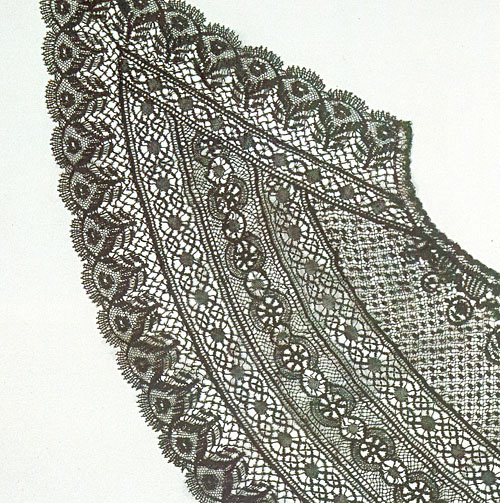

Елецкое кружево (Орловская губерния)

Елецкое кружево — многопарное, сложное и трудоемкое — возникло в подражание модным иностранным образцам, распространенным в России, но со временем приобрело чисто русские черты. Образное содержание кружевных узоров раскрывается разными средствами. Часто встречаются в кружеве изображения цветов, бутонов, листьев. Растительный орнамент приобретает изящество и отточенность рисунка и особую воздушность — в елецком.

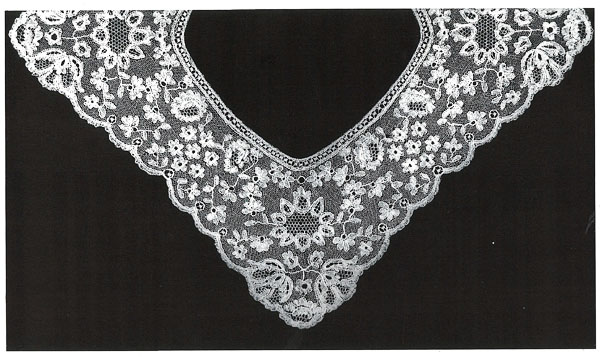

Пелерина. Фрагмент. XIX век.

Орловская губерния.

Государственный Русский музей

Оплёт носового платка. 1880-е годы.

г.Елец Орловской Губернии.

Государственный Русский музей

Оплет носового платка 1880-х гг. из Ельца Орловской губернии отличается пышностью цветочных узоров, сложностью форм крупных соцветий с ажурными серединами, разнообразием решеток фона.

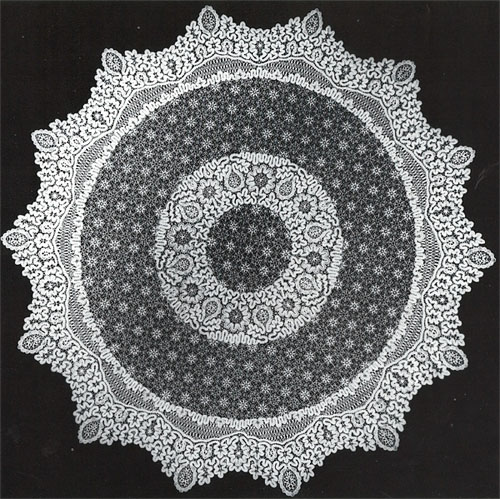

П.Г.Петрова. Скатерть. 1953.

г.Елец Липецкой области.

Государственный Русский музей

В 1950-е годы в Ельце начали плести и сцепное кружево. Одна из высококлассных мастериц-кружевний Ельца П.Г.Петрова в своем творчестве решала проблему использования особенностей орнамента старинных многопарных кружев в сцепном кружеве. Художница часто разрабатывала композиции круглых скатертей. Наиболее интересно раннее ее произведение, где листья и цветы венком окружают широкую кайму фона и словно отражаются в центральном круге. Эту скатерть отличает миниатюрность узоров, изящество композиции, разнообразие решеток фона.

Нижегородское кружево

Деталь воротника. XIX век.

Нижегородская губерния.

Государственный Русский музей

Воротник из серебристого шелка, отливающего металлическим блеском, — редкостное по красоте узоров, почти невесомое кружево. Подобные изделия плели в Балахне Нижегородской губернии.

В некоторых произведениях XVIII-XIX вв. белое льняное кружево сочетается с вышивкой. Это подзоры из Новгородской губернии, верхняя часть которых украшена ажурной белой строчкой, а нижняя представляет собой зубчатый кружевной край.

Захожское кружево (Петербурская губерния)

Захожье — центр кружевоплетения в Киришском районе Ленинградской области — стало известно лишь в 1930-е гг. благодаря научным экспедициям Русского музея и работам его сотрудника К.А.Большевой. В собрании захожского кружева Русского музея хранятся выдающиеся работы деревенских мастериц 1930 — 1970-х гг.

К.И.Мохова. Салфетка. 1938.

Киришский район Ленинградской области

Государственный Русский музей

Орнамент салфетки К.И.Моховой крупные цветы с широкими лапчатыми листьями — исполнен традиционными местными приемами плетения Прозрачные узоры разреженной вилюшки слегка размыты, мягко переходят в простую решетку фона.

Любимые узоры захожских кружевниц незамысловатые цветы-«круги», листья-«лапы», «курья лапа», «медвежья лапа». В них отражена глубокая связь с миром растений и животных, с размеренным ритмом жизни деревни. Некоторые исследователи полагают, что орнаментальные узоры кружев развивались с древнейших времён, и в них сохранились традиции языческой символики, тесно связанной с окркужающей средой.

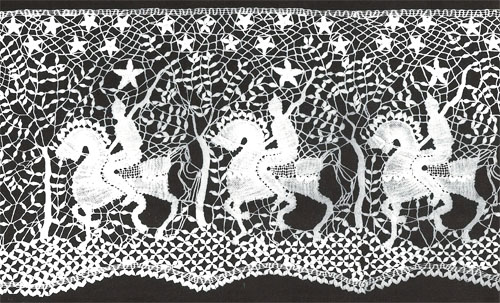

Е.Д.Звездина. Подзор «Конница». 1940.

Киришский район Ленинградской области.

Государственный Русский музей

Подзор «Конница» Е.Д. Звездиной — вершина творческих поисков захожских мастериц, в 1930-е гг. активно работавших над новыми современными решениями кружевных узоров Это первое в советском кружевоплетении изображение человека. Фигуры всадников силуэтами выделяются на прозрачном фоне, среди ветвей деревьев и звезд. Талантливая мастерица сумела передать романтическую атмосферу дозора, раскрыла страницу героической истории страны, не утратив особой непосредственности, свойственной захожскому кружеву.

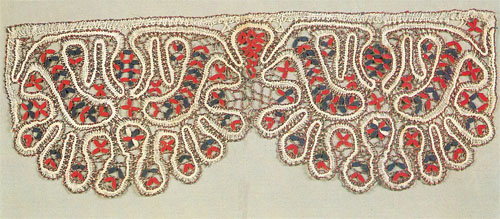

Михайловское кружево (Рязанская губерния)

В городе Михайлове Рязанской губернии издавна плетут цветное кружево. Михайловское кружево особенное, его плетут без сколков, держа в памяти число переплетений. Главными его свойствами всегда были цветовое разнообразие и ювелирность плетения.

Вологодское кружево

Процесс создания вологодского кружева сложен и многотруден. Обычно он начинается с изготовления сколка рисунка на бумаге. Его накладывают на подушку — туго набитый валик. В определенные точки вкалываются булавки, от которых тянутся нити, намотанные на коклюшки. Быстро перекладывая деревянные палочки из одной руки в другую, кружевница переплетает нити, переставляет булавки в нужном порядке. Вологодское кружево исключительно конструктивно, в нем не может быть ни одной лишней нити.

Читайте отдельную статью на нашем сайте: Вологодское кружево

Кадниковское кружево (Вологодская губерния)

В отдаленных районах на северо-западе Кадниковского уезда Вологодской губернии плели плотное кружево с густой решеткой, с упругими завитками «кудрявой» скани. В окрестностях города Кадникова кружево было более ажурным, широким, с красивыми решетками необычного рисунка. Вполне возможно, что оно пришло в крестьянское искусство из помещичьих кружевных мастерских – девичьих, где в первой половине XIX века сотни крепостных мастериц плели тонкое кружево для белья и украшения одежды. К сожалению, такое кружево почти не сохранилось, оно исчезло вместе с «дворянскими гнездами».

Зато крестьянское кадниковское кружево на рубахах и полотенцах, юбках и подзорах убедительно показывает, сколь мощным был пласт местной художественной культуры, кадниковское кружево – не просто разновидность вологодского кружева. Оно включает в себя целый ряд самобытных очагов, имеющих собственные традиции плетения, узоры и фактуру кружева. Именно в окрестностях города Кадникова сохранились до начала XX века уникальные орнаменты многопарного кружева, которые в других центрах уже были утрачены.

Деталь подола женской рубахи. Конец XIX века.

Кадниковский уезд Вологодской губернии.

Государственный Русский музей

В Русском музее Кадниковское кружево XIX — начала XX в. представлено красочными женскими юбками и подолами рубах, в которых широкие полосы многопарного кружева крупного четкого рисунка сочетаются с яркими гарусными ткаными проставками. Наряду с геометрическим орнаментом, в нем встречаются условные изображения птиц, двуглавых орлов, выделенные толстой льняной или шерстяной сканью на фоне мелкой простой решетки. Кадниковское кружево плели для членов своей семьи, а не на продажу, и оно до начала ХХ в. сохранило характер крестьянского искусства и независимость от влияний моды.

Вятское кружево

Кружевной промысел в Вятке сложился под влиянием вологодских традиций и стилистики кружевоплетения. Тем не менее, в мотивах вятских кружев проследиваются свои региональные особенности. Сохраничшиеся образцы свидетельствуют о тончайшей работе вятских кружевниц, изысканность рисунков которых соперничала с орнаментами других центров кружевоплетения.

Оплёт носового платка. XIX век.

Вятская губерния.

Государственный Русский музей

Круглая скатерть «Петухи» выполнена в 1973 г. художницей из г. Кирова В.И.Смирновой. Фигурки птиц прорисованы выразительной линией, украшены рельефными элементами, дополнены пышной цветочной каймой. Произведение Смирновой — пример творческих исканий кировских кружевниц. Четкость и вместе с тем прихотливость рисунка, богатство фактуры традиционные качества кружев этого центра.

В.И.Смирнова. Скатерть «Петухи». 1974.

г.Киров.

Государственный Русский музей

Литература:

М.А.Сорокина. Кружево. — В кн. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея. Л., Художник РСФСР, 1984.

Витиеватая история. Русские кружева

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства объявил 2016 год Годом кружева. По словам Елены Титовой, директора музея, «русские кружева XVIII–ХХI веков не имеют аналогов в мировой практике, технике их изготовления, особенностях построения орнаментов, развитии сюжетов». С 26 марта в ВМДПНИ откроется выставка «Кружево напоказ». В проекте принимают участие Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей-заповедник «Царицыно», Московский музей-усадьба «Останкино», Музей В.А.Тропинина, Московский музей дизайна и другие крупные музеи, а также галерея «Три века» и Alexandre Vassiliev Foundation

Ольга Берг. Из серии Legionary. Кружевоплетение на коклюшках, вышивка, жемчуг Swarovski. Фото Ильи Федорова. Собственность автора

«Круживо сажено, низано жемчугом», «кружева низаны перьями», «круживо с пухом и с горностаем», «волоченое золото и серебро немецкое», «сканое и пряденое с шелком» — первые кружева, появившиеся в России, были предметом роскоши, ими украшали царскую одежду, церковные атрибуты и облачение. Сохранилось описание выходов Ивана Грозного: уже в XVI веке его «ферезь», то есть платье, украшали «кружево немецкое, золото, зубцы». В те времена немецким называли все иностранное: кружево было привозным. Мода на него пришла в Россию из Западной Европы, где сначала в Италии, а затем во Фландрии начали плести драгоценные ткани. Кружева ввозились через Архангельск, причем на вес. Дошли записи о том, как в 1672 году ввезли «два пуда и восемь фунтов золотых и серебряных кружев и галунов и два ларя с золотыми и серебряными кружевами из Голландии».

Сколочное, сцепное, численное

Хотя на Западе развивались два типа производства кружев — шитое иглой и плетеное на коклюшках, в России прижилось только коклюшечное. На деревянные катушки наматывали нити, за счет их переплетения и получали различные узоры.

Самым распространенным кружевом считалось сколочное, от слова «сколок», то есть заранее наколотый узор. Этот тип кружев был известен уже в XVII веке. У сколочного кружева ровное очертание краев с мелкими зубчиками, или фестонами. Его отличительная черта — мелкая сетка, служащая фоном, на котором расположен основной рисунок. Сколочное кружево плели практически во всех русских губерниях. Самым трудоемким и тонким считается многопарное сколочное кружево: в его плетении задействовано много пар коклюшек, число которых доходило до нескольких сотен. Другой распространенный вид — сцепное кружево. Оно выплеталось частями, также по сколку, а затем эти части соединялись с помощью тамбурного крючка. Рисунок выполнялся вилюшкой — одним из основных элементов кружевоплетения. Повороты вилюшки скрепляются сцепом — часто отдельным соединением, не образующим сетку. Сцепное кружево называли «русским гипюром».

В крестьянской среде самым популярным типом кружев было численное. Оно выплеталось без сколка, то есть без предварительного рисунка. Численное кружево считается самым старинным. Его плетение основано на повторении одного и того же рисунка посредством счета ниток. Узоры численного кружева были заимствованы из народных вышивок, оно было цветным. Каждая мастерица следовала собственной фантазии, не копируя образцы других.

Золотно-серебряное кружево

Первые кружева были драгоценными не только в переносном смысле: кружево плели из пряденого золота и серебра, шелковой нити, обмотанной тончайшей проволочкой из драгоценного металла — канителью. В XVII–XVIII веках золотно-серебряное кружево носили только на праздничной одежде. Один аршин (чуть более 70 см) такого кружева стоил 18–20 золотых руб., что было баснословной суммой. Более дешевое мишурное кружево изготовляли из позолоченной или посеребренной меди, его носили в основном крестьяне.

Расцвет металлического кружева пришелся на XVIII век, когда оно стало доступно не только знати. Основным двигателем кружевного прогресса была мода. Пышные наряды эпохи барокко прекрасно сочетались с драгоценными кружевами, которые ценились, как бриллианты: и те и другие было запрещено носить во время траура. Екатерина II издала указ и о ширине кружев: она не должна была превышать 9 см. В конце XVIII века модницы украшали свои платья аграмантом — кружевной полоской на рукавах и подолах. Волнистая полоса аграманта блистает на платье Натальи Семеновны Борщовой на портрете работы Дмитрия Левицкого (1776).

В XVIII веке кружево выступает не только в качестве отделки — из него плетут роскошные туалеты. Только царственные особы могли позволить себе кружевные мантии. Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II надевали такие мантии в дни коронации. Правда, эти одеяния от-кутюр все же были западного происхождения. Кружевами украшали и головные уборы. В XVIII веке был популярен фонтанж — высокий головной убор, декорированный гипюром в два ряда. Баронесса Мария Яковлевна Строганова, вдова русского промышленника Григория Дмитриевича Строганова, изображена художником Романом Никитиным как раз в фонтанже. Причем кружевной чепец, модный на Западе в XVII веке, у Строгановой значительно обрусел и напоминает кокошник.

Нитяные кружева

На смену металлическим кружевам барокко приходят более демократичные из шелка и льна, а затем и хлопчатобумажной нити. Пышные орнаменты уступают место более легким и гибким, в которых рокайльные завитки, цветы и гирлянды свободно располагаются на фоне сетки тонкого тюля. Металлическую нить использовали до конца XVIII века, в особо торжественных случаях выплетая кружево из серебряных нитей с белым и цветным шелком, а жемчуг заменяли стеклярусом.

В начале ХVIII века нитяные кружева все еще покупают в западноевропейских странах, однако фламандские, бельгийские и французские кружева стоили целые состояния, что подстегнуло собственное производство.

В России плести кружева начали в XVII веке. В московской Мастеровой палате, обслуживавшей царский двор, в 1675 году трудилось десять кружевниц. Изначально за образец брали иностранные рисунки, но вскоре появились и свои художники при дворе. Да и сама царевна Ирина, сестра Алексея Михайловича, была не чужда рукоделию: сохранилось 15 принадлежавших ей костяных коклюшек. В самые дорогие кружева вплетали драгоценные камни. Так, у полотенца, подаренного царицей Прасковьей Федоровной, супругой Ивана V, патриарху Адриану в 1696 году, контуры цветочных узоров вышиты жемчугом, а в цветы и листья вплетены сверленые изумруды.

Кружева вскоре стали носить и высшие сословия — дворяне, бояре и купцы тратили на них немалые деньги. Причем кружевами украшали не только платье, но и шубы, обивку карет, завесы, пологи и даже конские чепраки.

По легенде Петр I вывез 30 брабантских мастериц в Новодевичий монастырь для обучения 250 девочек-сирот. Можно сказать, что с этого момента в России началась настоящая история кружев. Русские кружевницы быстро освоили заграничные «малины» и «валансьены». Причем нередко отечественные кружева продавали как импортные, чтобы увеличить их стоимость. При дворянских и помещичьих усадьбах открылись кружевные мастерские, в которых работали крепостные. Плели кружева и свободные горожанки. Постепенно начинают возникать различные школы кружевоплетения, прежде всего в Вологде, Ельце, Ростове, Рязани, Галиче. Наши мастерицы плели и исконно русские узоры: птица сирин, павы, двуглавые орлы, грифоны — эти архетипические мотивы были заимствованы из народных вышивок и резьбы. А уже в первой половине XIX века открылись первые кружевные мануфактуры.

Кружева прижились не только в женском, но и в мужском костюме. С середины XVIII века мужские рубашки отделываются кружевом на рукавах и воротнике. На портрете Николая Тишинина (1755) работы Ивана Вишнякова можно увидеть пример «венчального» мужского платья с кружевными галстуком, манжетами и оборками сюртука. Постепенно нитяными кружевами начинают украшать сюртуки и даже треуголки, как на портрете будущей императрицы, а тогда великой княгини Екатерины Алексеевны (1740-е) работы Георга Гроота.

Чуть позже пришла мода на кружевные накидки с воротниками, которые завязывались лентами под подбородком, их носили с чепцом. В 1830–1840-е приобретают популярность большие кружевные шарфы и шали. Они стоили баснословно дорого и часто заменялись вышитыми по тюлю, как у невесты с картины Павла Федотова Сватовство майора (1848).

Весь XIX век носили кружевные воротники, их фасоны довольно быстро менялись. В конце столетия вошли в моду предметы туалета, целиком выплетенные из кружева: туники, пальто, юбки, жакеты. В эпоху модерна на пике моды оказались черные кружева «шантильи», из которых не только шили платья, такие как на портрете Евфимии Носовой (1911) работы Константина Сомова, но и делали перчатки, веера и зонтики.

В конце XIX века «русские гипюры» начинают ценить в Европе. На Всемирной выставке в Вене в 1873 году елецкие кружева получили высокую оценку экспертов. К началу ХХ века в 17 губерниях работало уже 100 тыс. мастериц. Открываются школы кружевниц, куда приезжают учиться девушки со всей страны, чтобы потом организовать мастерские в своих родных местах. Самой известной из них стала Мариинская школа, основанная в 1883 году в Петербурге. Школе покровительствовала сама императрица Мария Федоровна, супруга Александра III; сюда принимались ученицы с выплатой стипендии, обеспечением жильем и питанием.

Крепостные с коклюшками

К середине XVIII века у многих состоятельных помещиков имелись свои мастерские с крепостными кружевницами. Карта распространения кружевного промысла охватывала практически всю европейскую часть России. Труд крепостной мастерицы был отнюдь не легким. Девочек отдавали обучаться ремеслу с 5–6 лет, а в 11 они уже плели взрослые заказы. Рабочий день кружевницы длился по 10–12 часов. Плетеи довольно рано теряли остроту зрения, после чего им даровали вольную. Крепостная мастерица не могла распоряжаться даже своей личной жизнью: помещицы бдительно следили за судьбой лучших кружевниц, не позволяя им выходить замуж.

Одновременно работали и вольные мастерицы, причем именно их кружева считаются наиболее качественными. А после отмены крепостного права значительно пополнились ряды профессиональных кружевниц, работавших на заказ. Хотя кружева были предметом роскоши, их производство не приносило сверхприбыли самим плетеям. В конце XIX века кружевница, плетущая дешевые мерные кружева, могла заработать 6 коп. в день. За плетение более качественных кружев можно было получить 12 коп., но и на эти деньги было сложно существовать. Мастерицы работали до 16 часов в день, чтобы свести концы с концами, но даже лучшие из них зарабатывали не более 10 руб. в месяц. Оплата квартиры в месяц составляла 3 руб., на чай и сахар тратили 1 руб. 50 коп., 6 руб. 50 коп. оставалось на пищу и одежду. Большая часть дохода доставалась перекупщикам. Если кружевница продавала десяток аршин узкого кружева за 15 коп., то скупщица перепродавала его в магазин за 30 коп., а магазин доводил цену до 40 коп. и дороже. В итоге цена кружева вырастала более чем вдвое.

Наколка головная. 1870–1890-е. Орловская губ., Елец

Советские плетеи

Кружевной промысел был мощно поддержан советской властью как проявление народного творчества. Уже в 1917 году началось образование промысловой кооперации, а вскоре появились и артели. Если в 1919 году в 93 организациях Вологодской губернии состояло 5 тыс. кружевниц, то через год их было уже свыше 42 тыс. Первые профессиональные школы открылись в Вологде, Ельце и Советске (бывшей Кукарке). Кружевниц стало выпускать и Московское художественно-промышленное училище имени Калинина.

В середине 1920-х годов советские кружевницы плели товар на экспорт. Благодаря участию в международных выставках русские кружева, созданные вручную, ценили за границей, где в XX веке машинный труд почти вытеснил ручной. В 1925 году на Всемирной выставке в Париже вологодские кружевницы получили золотую медаль, а в 1937-м — Гран-при. Там же золотой медалью наградили елецкие кружева, а рязанские — почетным дипломом.

Панно К. Е. Ворошилов. 1931. Елец. Из собрания ВМДПНИ

В 1930-е государство серьезно взялось за ремесла, организовав целые институты, занимающиеся вопросами народного творчества. В 1932 году открылся НИИ художественной промышленности, объединивший художников, технологов, экономистов и научных сотрудников, в том числе работавших с кружевами. В 1935-м при Вологодском, Елецком и Рязанском промысловых союзах были организованы художественные лаборатории, куда вошли художники, техники-копировщики и опытные плетеи. Рисунки-сколки начали печатать в промышленных масштабах.

В 1960 году промысловая кооперация была ликвидирована. На место артелей приходят комбинаты и фабрики. Крупнейшая — «Снежинка» — была создана в Вологде. В Ельце открылся комбинат «Елецкие кружева», в Кирове — Кировская фабрика кружевных изделий имени 8 Марта, в Михайлове — артель «Труженица». И хотя там было введено машинное производство, параллельно сохранялся и ручной труд в надомной форме. Мастерицы начинают плести тематические панно, чаще всего к юбилеям или ключевым событиям. В 1930-е годы в кружевах появляются изображения аэропланов, парашютов, дирижаблей и даже буденновских конников. Советские кружевницы творят невозможное, выполняя даже кружевные портреты Сталина, Ворошилова. Экзотикой сегодня выглядит агитационное кружево, например, с девушкой-трактористкой и крестьянином с сохой. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке был показан кружевной диптих 1939–1940 годов, одна часть которого представляла карту Кировской области с изображением злаков, овощей и домашних животных, другое панно — свиток с полем льна, на котором в восьмиугольниках были показаны флора и фауна.

В 1960-е годы в кружевах развивается тема космоса: кружевные ракеты, спутники, космонавты. Над космическими панно в это время работает выдающаяся художница Анна Кораблева; ее Русские мотивы завоевали Гран-при Всемирной выставки в Брюсселе. Советские панно этих лет нередко достигали гигантских размеров: 3, 4 и даже 6 м в длину; над ними трудилось множество мастериц.

А. А. Кораблева. Панно. 1965. Вологда. Из собрания ВМДПНИ

И снова роскошь

После распада СССР самое большое производство сохранилось в Вологде: фабрика «Снежинка» здравствует до сих пор. Действуют и фабрика «Труженица» в Михайлове, и «Елецкие кружева». Мастерицы выплетают воротники, скатерти, кружево для белья, сувенирную продукцию. Цены на рукотворные кружева остаются чрезвычайно высокими. Цена на салфетку и воротник может доходить до 10 тыс. руб., жакеты, пелерины стоят до 200 тыс. руб., манто — более 200 тыс. руб., шуба — около 500 тыс. руб. Кружева все более относятся к сфере моды, чем искусства. Не зря модные дома представляют коллекции, в которых кружева снова начали играть ведущую роль.

Центры русского кружева

Вологда: белые звездочки

Вологда — один из крупнейших российских центров плетения кружева. Вологодским часто называлось русское кружево вообще. Начало промысла отсчитывают с 1820 года, когда помещица Засецкая организовала в селе Ковырино крепостную мастерскую, где плели тончайшее кружево для отделки платьев и белья, изначально взяв за образец иностранные узоры.

Вологодские мастерицы создали большое количество уникальных орнаментов. На их развитие большое влияние оказали узоры резьбы по дереву и старинные вышивки, особенно ажурная вышивка «вологодское стекло» со «снежинками» и «паучками» на сквозных фонах. «Меленка», «ключики», «черепашка», «веерок», «фарфорики», «гусиные лапки», «морозы», «звездочки», «устьянская терка» — вологодские узоры имели колоритные названия. Если обычное русское кружево было в основном цветным, в Вологде преобладали белые кружева.

В 1840-х годах вологодская кружевница Анфия Брянцева изобрела своеобразную технику плетения, которая получила название «вологодский манер». По наитию она воспроизвела сцепное кружево, копируя попавший ей в руки образец, заменив «густые города» численной техники на сквозную решетку. Ее дочь Софья стала «первой кружевницей Вологды», а в 1840–1860-х годах вместе с матерью открыла школу кружевниц, выучив за все время ее существования 800 человек.

Со строительством в конце XIX века железной дороги, связавшей Вологду с Ярославлем, а затем и с Петербургом, появляются новые возможности для расширения промысла. Если в 1893 году в Вологде работало 4 тыс. мастериц, то в 1912-м их численность доходила до 40 тыс., что составляло 40% всех кружевниц России.

Балахна: красные розы

В Балахне, расположенной в Нижегородской области на берегу Волги, кружевной промысел возник с появлением в России в XVIII веке нитяного кружева. Здесь создали его особый вид — «балахонский манер», в котором были переработаны традиции бельгийского и французского кружева. Своеобразность «балахонского манера» заключалась в контрасте легких тюлевых решеток и пышных узоров в виде букетов из цветов и листьев, плодов граната и гроздьев винограда. Орнамент почти всегда очерчен толстой шелковой нитью, сканью. В одном изделии могло сочетаться несколько видов решеток, благодаря чему достигался особый эффект игры светотени. Тончайшее балахнинское кружево плелось в многопарной технике, число коклюшек порой доходило до 300 пар.

Самый известный рисунок — «балахонская роза». Шелковые косынки с узорами из виноградных гроздьев, ажурные шарфы, платья из кремового и черного шелка очень ценились в России и за границей. Балахнинские кружева сравнивали с самыми дорогими брабантскими, не зря их носили даже монархи. Причем не только Екатерина II заказывала мастерицам шелковые кружева с красными розами, но и свадебное платье английской королевы Виктории было отделано балахнинскими кружевами.

В XIX веке кружевоплетением занималась половина всего женского населения Балахны и окрестных деревень. Однако из-за дороговизны шелка уже в начале XX века кружевной промысел в Балахне постепенно начал угасать.

Аграманты и край. Первая половина XVIII в. Место исполнения неизвестно

Елец: гречишка и валансьен

Самым ранним образцом елецкого кружева считается плетеное из серебряной нити полотно, обнаруженное в 1990-х годах в ходе археологических раскопок. Надпись на нем «сей плат сшита диаконова дочь Александра Иванова 1801 года» указывает на то, что уже в начале XIX века в Ельце плели кружева. Однако официальной датой рождения кружевного промысла здесь считается 1813 год, когда в имении князя Куракина была создана первая мастерская с 80 кружевницами. Постепенно в промысел были вовлечены все более широкие слои населения: кружева плели государственные крестьяне, мещане, монахини Знаменского монастыря. Первоначально рисунки приходили из Вологды, откуда их привозили скупщицы кружев, ставшие основными заказчиками.

В Ельце плели сложнейшее многопарное кружево, которое требовало нескольких сотен коклюшек. Его изготавливали как из разноцветных шелковых, так и из хлопчатобумажных нитей. В особых заказах использовалась канитель, золотые и серебряные нити.

В елецком кружеве встречаются оригинальные узоры «гречишка», «жемчужка», «паучки», «вороний глаз», «павлинка», «речёнка». Елецкое кружево обычно было белого, реже — черного цвета. Иногда вводилась цветная скань.

В конце XIX века в Ельце возник и особый род тонкого бельевого кружева — «русский валансьен». Спрос на него был столь велик, что его не успевали выплетать. «Елецкий валансьон», как его еще называли, продавали и за границу. Считалось, что елецкий вид не хуже французского, однако имел ряд отличий. Во французском валансьене фон и узор выплетен одинаково тонкими нитями — в елецких кружевах контур узора обводился толстой нитью, да и фоновые сетки были более разнообразны.

В 1880 году в Ельце насчитывалось 10 тыс. кружевниц, в 1912-м — 30 тыс. До Первой мировой этот город занимал первое место в России по объему производства кружев, и только с началом войны промысел пришел в упадок.

Калязин, Торжок: сыпчатое

Считается, что в Калязине раньше, чем в других городах, возник кружевной промысел: уже в конце XVII века здесь плели кружева на продажу. В концу XIX века в городе насчитывалось 2 тыс. мастериц, большинство из которых были мещанками. В Калязине плели 20 оригинальных узоров, одним из самых ранних считается «старорусский калязинский» — сетчатый геометрический орнамент. Также был популярен узор «сыпчатое» — цепочка из косых клеток с разными наполнениями из рисунков «паучки», «пять дырочек», «денежки». Плели и тюлевое кружево с цветочными орнаментами, сходными с елецкими. Один из самых типичных калязинских узоров состоял из цветка семилистника и птиц по краям — в XVIII веке его плели без сколка. Калязинский тип сцепного кружева использовали для подзоров и декоративных полотенец. В ход шел не только лен, но и цветные шелка и металлическая пряжа. В соседнем Торжке развивался оригинальный тип сцепного кружева, мотивы которого происходили из традиционных сюжетов местного двустороннего шитья. Женские фигуры, держащие поводья коней, олицетворяли мать-землю и посланников солнца, иногда они чередовались с изображением кораблей и двуглавых орлов.

Конец полотенца. Середина XIX в. Тверская губ., Торжок

Рязань, Михайлов: вавилоны

В Рязанской губернии сложилось несколько типов кружев, самыми оригинальными из которых были рязанское и михайловское. В самой Рязани плели тонкое многопарное кружево. Наиболее известные узоры — «травчатое», «ветка травчатая» и «ветка с виноградом». Здесь плели как растительные узоры, так и геометрические, были популярны и зооморфные мотивы — павы и двуглавые орлы. В XVIII–XIX веках использовали цветные льняные и шелковые нити с шелковой и золотно-серебряной сканью.

Однако самое оригинальное кружево сложилось в городе Михайлов и его окрестностях. В 1820–1840-е годы тут стала преобладать сцепная техника, которую называли «выкладывать вавилоны». Этими «вавилонами» обрисовывались кусты, деревья, птицы, фигуры львов и других зверей, фантастические животные, включая птицу сирин.

Но самым распространенным типом кружев все же было численное. Его до сих пор называют «михайловским». В михайловском численном кружеве, плетеном без сколка, проявился народный вкус во всем своеобразии. Для его плетения использовали всего десять пар коклюшек, что значительно упрощало технику. Михайловское кружево было многоцветным, ярким, жизнерадостным. Во второй половине XIX века его вывозят за границу — в Турцию и Иран, а также в столицы, Петербург и Москву, где вошел в моду неорусский стиль. В 1880 году насчитывалось 2 тыс. михайловских кружевниц, в 1912-м — уже 10 тыс.