Счетная гладь как вышивать

Автор: Наталия Горюшкина

Вышивка — это очень древнее рукоделие. Историки считают, что оно появилось одновременно с шитьем. Просто однажды какой-то первобытной мастерице пришла в голову гениальная мысль: использовать стежки не только для сшивания деталей, но и для их украшения. Наверняка и первыми вышитыми изделиями были шкуры животных, а в качестве ниток и бусинок использовались волокна растений, жилы животных, камушки и ракушки. Зато теперь нам известно великое множество разновидностей вышивки. Мы сегодня поговорим о самых простых и древних — счетных вышивках.

Они называются «счетными», потому что выполняются по счету нитей основного полотна. Такие техники были тесно связаны со структурой ткани, ведь могли выполняться преимущественно на тканях с регулярным переплетением. Счетные вышивки были удобны тем, что но не требовали от мастериц никаких дополнительных приспособлений, зато давали простор для фантазии и творчества.

Сейчас трудно установить точно, откуда пошла эта традиция. Предметы одежды, интерьера, домашнего текстиля, декорированные счетными стежками, были и в Древнем Египте, и в Древней Персии. Считается, что оттуда они распространились по Европе.

Не стала исключением и Россия. На Руси вышивка была самым известным и преобладающим видом народного творчества. Как справедливо отмечал В.С.Воронов «Художественная культура старого крестьянского быта с особенной яркостью и богатством может быть прослежена в обширнейшей области бытовой вышивки, являющейся хранительницей древнейших и глубочайших художественных образов и мотивов русского искусства». Она применялась для украшения скатертей, полотенец, подзоров, праздничного и повседневного костюма, А позднее — и для декорирования церковного облачения и утвари.

Геометричность счетной техники давала широкий простор для творчества. Узоры складывались из геометрических фигур или контуров, получаемых из различных комбинаций стежков — так появились первые орнаменты. Основой для них могло стать все, что окружало древних мастериц, например морозные узоры на окнах, снежинки, цветы и листья. Позднее такие вот простые геометрические элементы складывали в более сложные — стилизованные изображения деревьев, фигур животных и человека, сюжетных сцен.

Рисунку в народном творчестве вообще придавали магическое значение, некоторые изображения были так называемыми «оберегами», которые, согласно поверьям, оберегали дом, животных и людей от болезней и бед.

Понятно, что ни книг не было, ни курсов рукоделия в те времена не было. Мастерицы учились друг у друга, перенимая понравившиеся приемы. Поэтому в каждом регионе, в каждой губернии рождалась своя, отличная от других техника вышивки. Эти традиции дошли и до наших дней. Даже непосвященные легко могут отличить тверскую мелкую строчку от крестецкой, нижегородский гипюр от ивановской и ярославской строчки с обводкой, олонецкое шитье от цветной перевити.

Вышивка в разных регионах России различалась не только по виду, но и по цвету. В северных губерниях (Вологодской, Архангельской, Новгородской, в Карелии) вышивка выполнялась преимущественно красной нитью, символизирующей солнце, южнее — в Курской, Воронежской — к ней добавлялась черная. Чем южнее, тем ярче и многоцветнее была вышивка, как и природа, окружающая вышивальщиц. Это объяснялось тем, что красители в те годы были исключительно растительного происхождения, а значит, число их ограничено. Чем южнее область, тем больше красильных растений оказывалось в распоряжении мастериц, и тем богаче была цветовая гамма в их работах.

Счетная вышивка, выполненная по цельной, непрореженной ткани, называется «верховой», потому что узор при этом словно «рисуется» рабочей нитью, наложенной поверх полотна (нити основы в создании узора при этом не участвуют). Наиболее распространенный вид счетной верховой вышивки — двухсторонний шов. Он выполнялся мелкими стежками цветной, обычно красной, нитью. Тончайший узор ложился на поверхность белого холста, создавая причудливый и тонкой геометрический узор или заполнял более сложные изображения. Причем, рисунок был одинаков с обеих сторон ткани. Этот тип вышивки, имеющий несколько разновидностей («роспись», «клетка», «шашка» и т. д.), был широко распространен в Олонецкой, Архангельской и Вологодской, Тверской и Новгородской губерниях. Кроме геометрических узоров, росписью вышивали изображения женских фигур, всадников, птиц и зверей.

Для большей выразительности узора при украшении полотенец, рубах и подзоров мастерицы часто объединяли роспись с другими видами счетной вышивки — гладью и набором.

Набор покрывает ткань плотно прилегающими друг к другу рядами стежков, выполненными швом «вперед иголку». Название произошло от самой технологии: мастерица словно набирает на иглу с рабочей нитью определенное число нитей основы. Такой вид вышивки также называли «браное шитье» (от слова «брать, набрать»).

На изнаночной стороне рисунок получается негативным, поэтому эта техника широко применялась для двухсторонних изделий — полотенец и рушников, салфеток, поясов, лент, но ею часто украшали и скатерти, подолы одежды.

Одной из разновидностей наборного шитья является «орловский спис». Характерная его особенность — рисунок «обводился» по контуру тамбурным швом, а внутри заполнялся наборной вышивкой, выполненной в виде орнаментов. Очень интересны названия проемов узорного заполнения площадей в такой вышивке (так называемых «бранок»): «вороний глаз», «сосна», «волна», «дробнушки» и т.д. Поэтично, не правда ли?! Но самое примечательное — это декор такой вышивки: в орнаменте традиционно преобладают образы деревьев (древо жизни, древо познания), птиц, всадников, языческих символов в виде крестов и ромбов.

При вышивке счетной гладью стежки, заполняющие детали орнамента, укладываются параллельными рядами плотно друг к другу с двух сторон полотна. Этот вид вышивки был особенно распространен в Рязанской, Орловской и Архангельской (г. Каргополь) губерниях. Каргопольской вышивкой украшали полотенца, подзоры, скатерти, свадебные ширинки, рубахи, передники. Одним из самых распространенных сюжетов каргопольской вышивки является композиция с изображением женской фигуры в окружении двух всадников (или барсов). К более древним мотивам можно отнести изображение древа жизни, двуглавой птицы-ладьи и «рожаницы». Как и во всей русской народной вышивке, в каргопольской одним из самых популярных мотивов были птицы-павы с пышными хвостами.

Эта вышивка традиционно выполнялась красной нитью по белому полотну, иногда ее оттеняли желтым, синим или коричневым. Хотя во многих регионах была популярна т.н. «белая гладь», выполняемая нитками в цвет полотна (это позволяло создавать рельефные узоры, что стало мостиком к возникновению всевозможных разновидностей вышитого кружева).

Другим способом «заполнить цветом» фигуры на ткани был крест (или полукрест). Его тоже выполняли по счету нити полотна основы, а позднее — по наложенному на него особому полотну с редким переплетением — канвы. Крест мог быть прямой или наклонный, известна и особая техника двойного «болгарского креста». Вышивка крестом была наиболее распространена в южных регионах России и на Украине. Там она традиционно используется и до сих по при украшении рушников и для декора одежды (рубахи-вышиванки).

Как и все виды искусства, вышивка постоянно развивается. Особая дата в истории счетной вышивки, как и всего декоративно-прикладного искусства — конец XIX века. Стиль модерн, господствующий в русской культуре, повлиял и на рукоделие: мастерицы того времени стремятся сочетать, сопоставлять в своих работах различные фактуры и техники: например, шитый крестом узор и шитье счетными швами, тамбурный шов и полотно, вышитое набором.

Особую популярность вышивка крестом приобрела в XX веке, постепенно вытеснив другие приемы. Возможно, это связано в широким распространением принтованных тканей, которые уже не нужно было украшать вышивкой.

Именно тогда вошли в моду вышитые картины, оклады для икон и сами иконы, а вышивка постепенно из утилитарного занятия простых крестьянок превращается в хобби для богатых. Умение вышивать крестиком становится обязательным навыком для девушки из любой знатной семьи.

Но года идут, а старые традиции не умирают. Уже современные мастерицы все чаще используют их для украшения домашнего текстиля, одежды и аксессуаров (и даже обуви — вышитыми валенками сегодня никого не удивишь!)

И это радует. Ведь именно счетная вышивка стала прабабушкой для . многих видов кружев. Но об этом — в следующий раз.

Народный УЧЕБНИК вышивки

Вышивка хардангер — это старинная скандинавская техника ручной вышивки, названа в честь города на юго-западном побережье Норвегии. Зародилась на Ближнем Востоке, а к XVII-у веку добралась до Европы и дальше на север.

Некоторые традиционные для хардангера элементы — квадрат, прямоугольник, крест — относят к ассирийским и египетским традициям,

а знаменитая восьмиконечная звезда — к индийской вышивке.

Традиционно вышивка хардангер была элементом одежды и использовалась в норвежском национальном и свадебном костюме bunad как вышивка на фартуке.

Позже, в XIX-ом столетии, технику используют и в украшении домашнего текстиля.

Стиль хардангер относится к счетным типам вышивки и напоминает знакомые нам мережки. Но мережка – это скорее «краевой», окантовочный прием вышивки, а хардангером можно заполнить все пространство ткани и получить восхитительно красивые узоры.

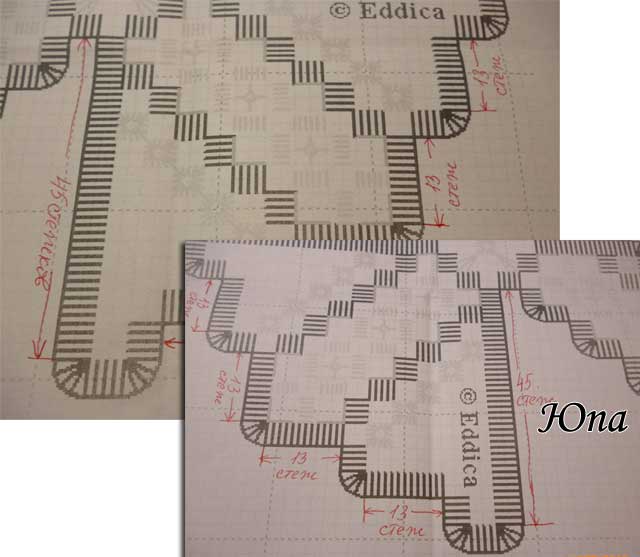

Хардангером вышивают на тканях равномерного переплетения (таких, в которых на 1 см приходится одинаковое количество долевых и поперечных нитей). Это непременное условие, ведь основным элементом узоров в технике хардангер является квадратный блок 4х4 нити.

Для вышивки используется в основном ткань 25-27 каунта и нитки типа Ирис или PERLE для блоков и более тонкие (можно мулине или тонкие Perle) для бридов и ажуров.

Можно так же вышивать нитками YarnArt Tulip, но ими вышивать сложнее – по клику об этом подробнее рассказано в дополнении к статье.

Используется для вышивки контура изделия, по которому оно потом будет вырезаться.

Иногда лангетный шов используется для придания объема внутри вышивки.

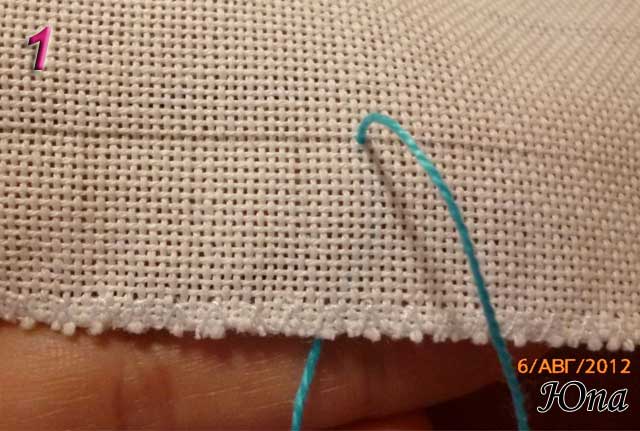

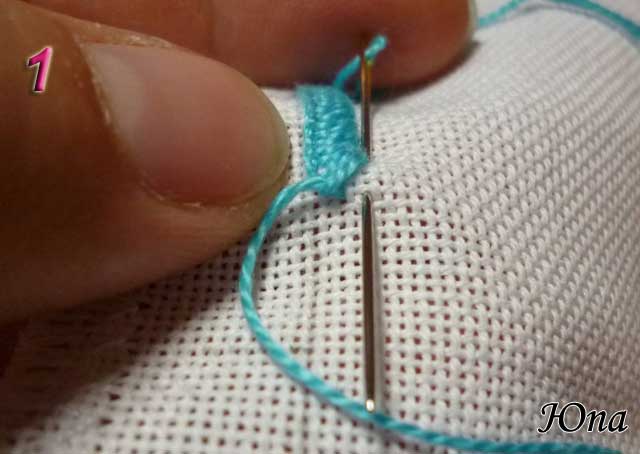

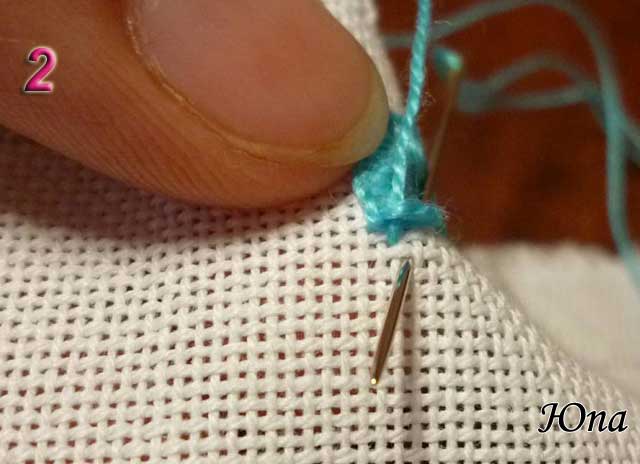

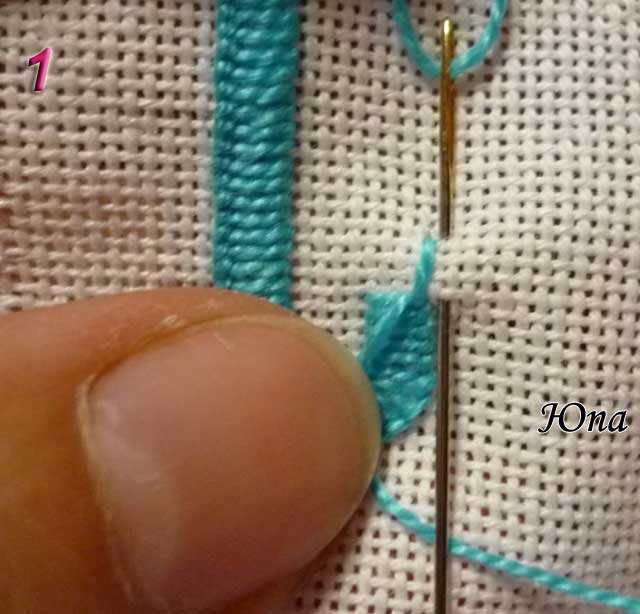

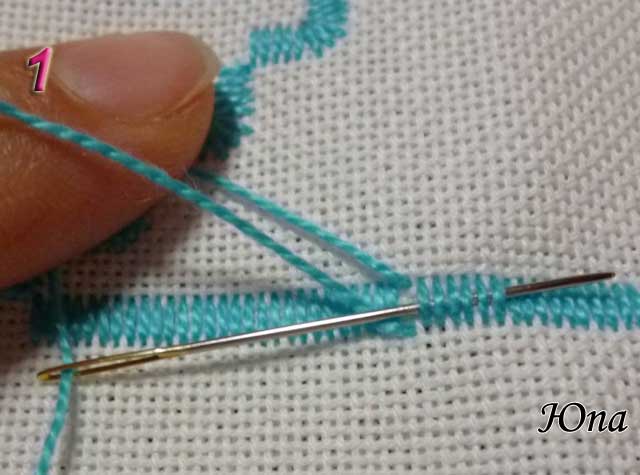

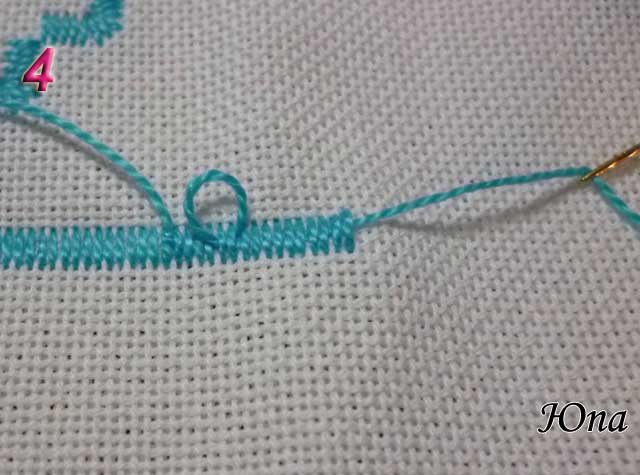

Вставляем иглу с изнанки прямо на линии разметки в точке начала шва и вытягиваем нить на лицо,

оставляя на изнанке хвостик до 6-8 см. длиной (этот хвостик потом будет закрепляться, поэтому он должен быть такой длины, чтоб его можно было вставить в иголку и закрепить.)

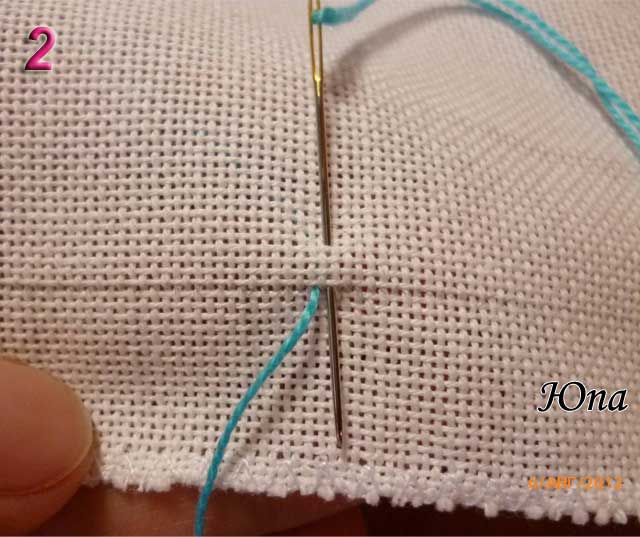

От точки начала отступаем одну ниточку вправо по линии разметки, поднимаемся над разметкой на 4 нитки вверх и делаем первый стежок, выводя иголку снова на линии разметки вертикально так, чтоб ниточка, выходящая из ткани в точке начала оказалась под острием иглы и дотягиваем нитку, чтоб получился первый стежок.

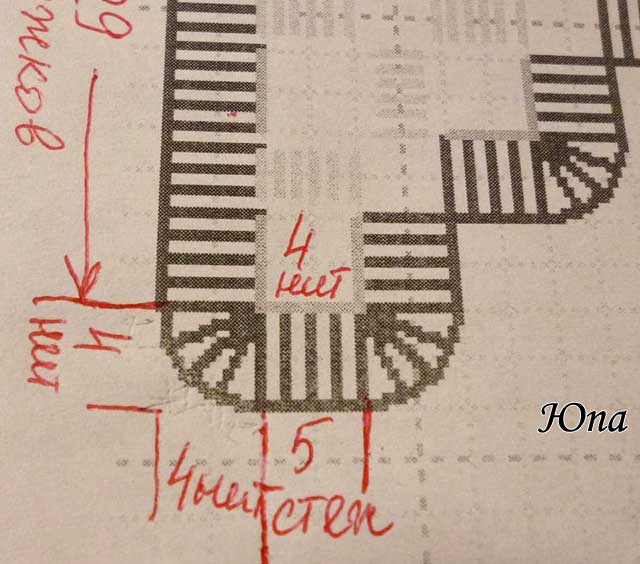

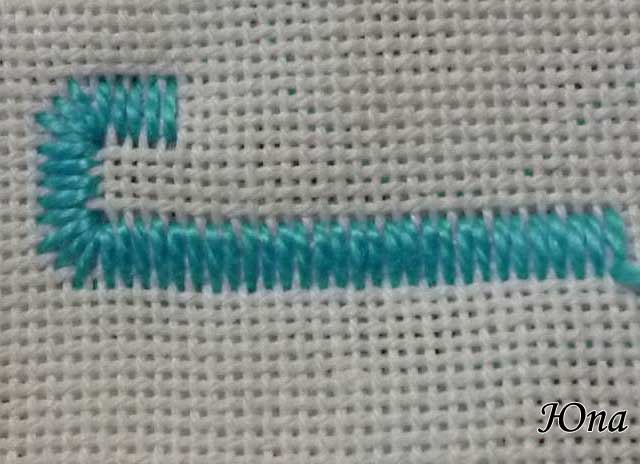

Вообще ширина лангетного шва равна 4-ем нитям, поэтому мы всегда вверх поднимаемся на 4 нити ткани.

Снова отступаем одну нить вправо и четыре вверх, вводим иглу в ткань и выводим на линии разметки так, чтоб хвост ниточки был под иглой.

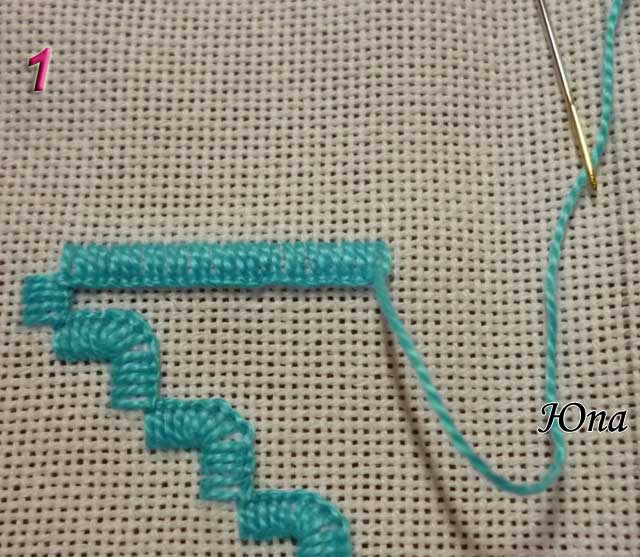

Таким образом отшиваются прямые участки лангетного шва.

Количество стежков в лангетном шве обычно кратно 4+1 стежок.

Это потому, что в основе хардангера лежат блоки 4х4 нитки, и чтоб все нитки ткани были закреплены (оказались как бы между вышивающей ниткой) и делают на один стежок больше.

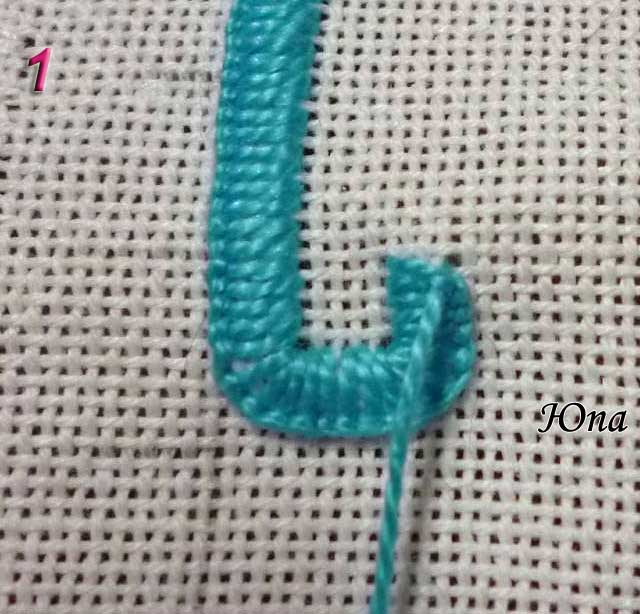

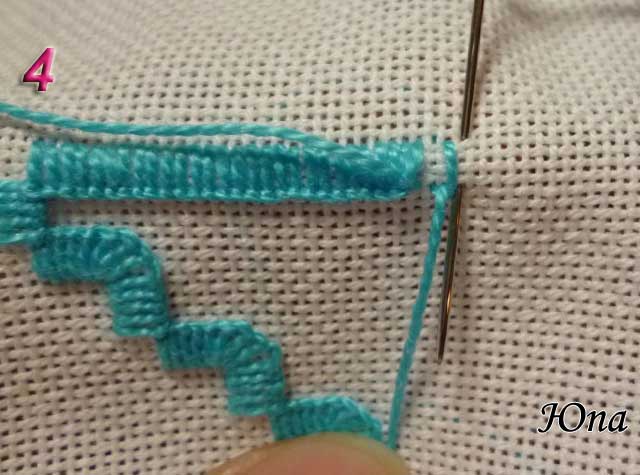

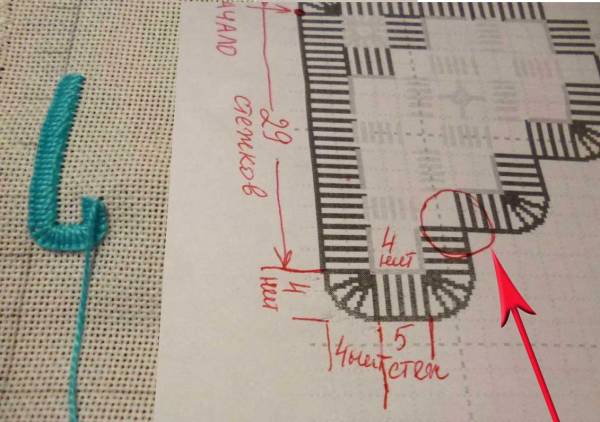

Так мы дошли до первого уголка .

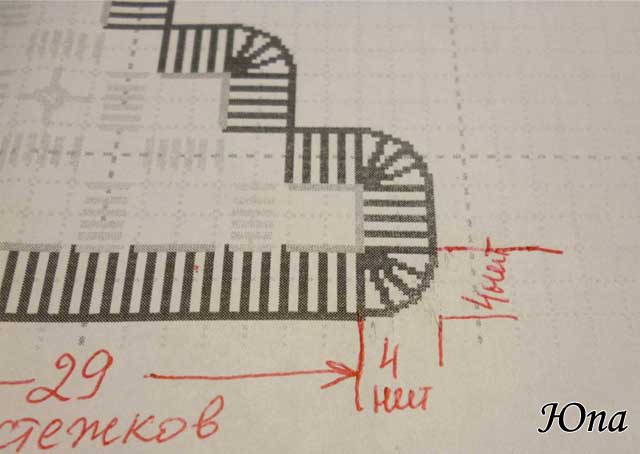

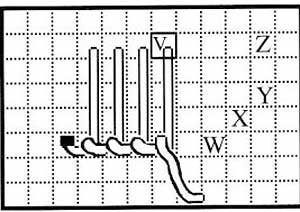

Вот схема уголка, она выполняется на участке 4х4 нитки

Сначала покажу схему отшива уголка

Все стежки уголка на этой схемке сходятся в одной точке V, одна клеточка равна одной нитке ткани.

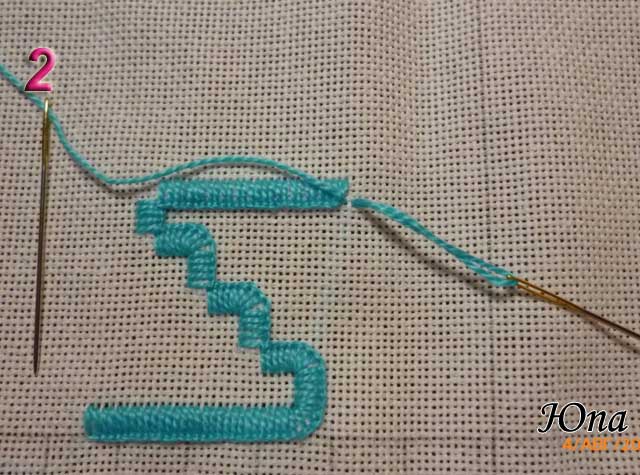

Сделав последний, 28-ой, стежок, вводим иглу снова в верхнюю точку этого 28-го стежка (на схеме точка V), а выводим через 2 (две) ниточки вправо (на схеме точка W).

Сделали первый стежок уголка .

Снова вводим иглу в точку V, а выводим ее в точке, отступив одну нитку вправо и одну нитку вверх (чтобы получилась диагональка через одну нить ткани) – на схемке точка Х.

Сделали второй стежок уголка .

Третий стежок уголка.

Вводим иглу в точку V, а выводим ее в точке, отступив еще на одну нитку вправо и одну нитку вверх (получилась диагональка из трех точек через одну нить ткани) – на схемке точка Y.

От линии разметки эта точка должна быть выше на 2 нити ткани.

И последний, завершающий стежок уголка.

Снова вводим иглу в точку V, а выводим ее в точке, отступив еще на две нитки вверх по отношению к последней точке (получился прямой стежок на 4 ниточки ткани перпендикурярно уже отшитому прямому участку) – на схемке точка Z.

От линии разметки эта точка должна быть выше на 4 нити ткани.

Получился первый уголочек.

Из точки V у нас выходит 5 стежков: два прямых и три диагональных.

Теперь по схеме идет прямой участок на 5 стежков .

Но так как первый прямой стежок мы уже сделали, когда заканчивали наш уголок, то нужно сделать еще 4 прямых стежка.

В итоге у нас должно быть 5 прямых стежков, а между ними 4 ниточки ткани. И снова уголок.

Повторяем полностью все шаги, которые делали для первого уголка (словами описывать не буду, только покажу еще на одних фотках)

После завершения второго уголка отшиваем прямой участок из 5-ти стежков (всего).

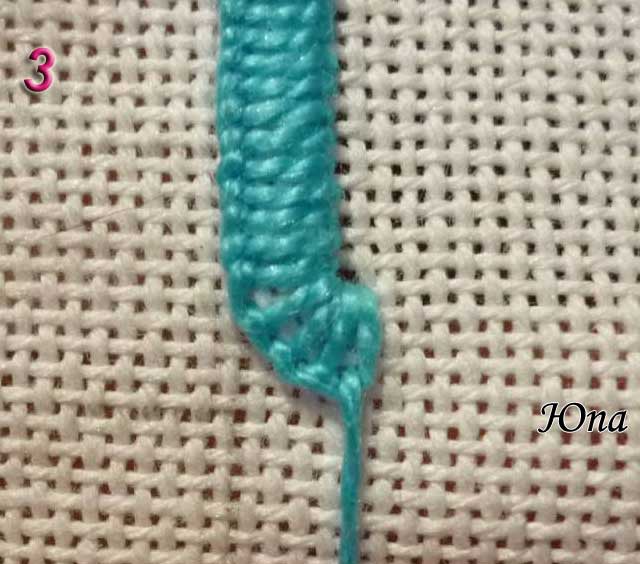

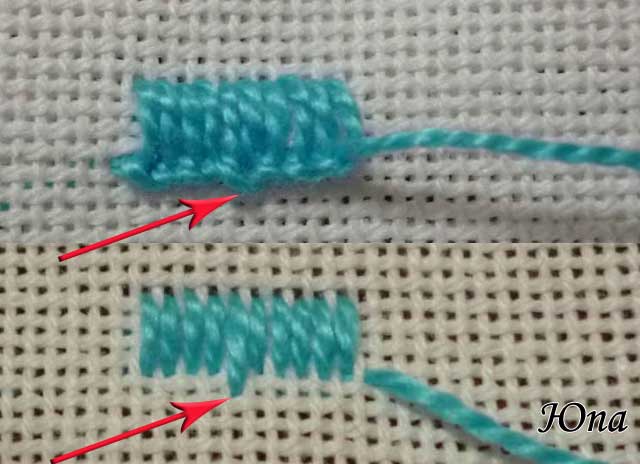

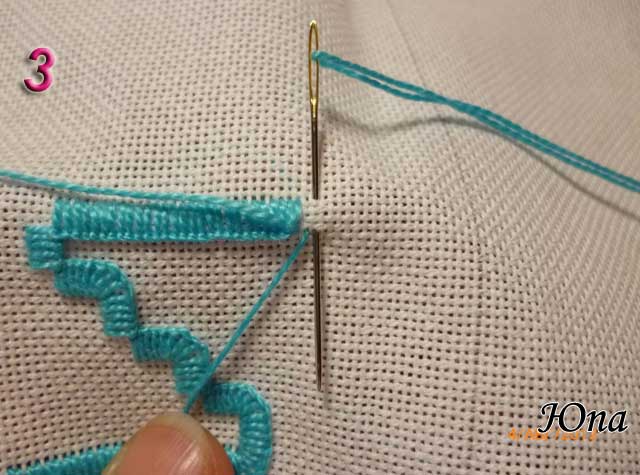

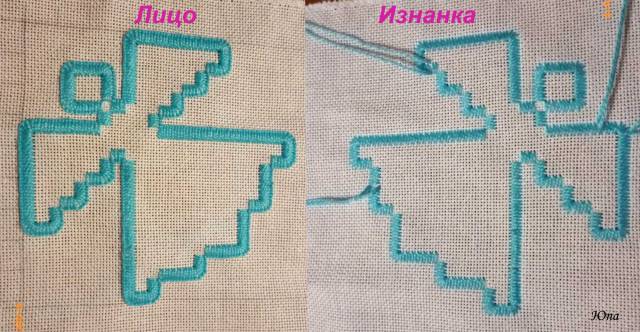

Изнанка наша должна выглядеть вот так.

Здесь хорошо видно, что ниточки все идут ровненько, нигде нет вылезшей за границы 4-х-ниточного шва, нитки.

На изнанке так же очень хорошо контролировать себя, когда вышиваешь уголок.

Тут видно, что стежки уголка создают диагональку из трех точек.

Я всегда сама себя точно так же контролирую, переворачивая работу на изнанку, если сомневаюсь в правильности вывода иглы на уголке.

И если вдруг где-то произойдет ошибка и иголка выйдет не в ту точку, на лице это будет незаметно или будет выглядеть как слабо затянутая петелька шва, то на изнанке все огрехи очень хорошо просматриваются.

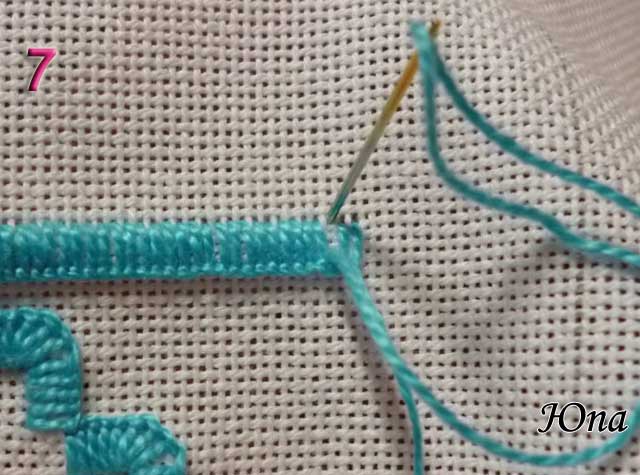

Мы подошли к месту на схеме с переходом от одного прямого участка к другому с поворотом по часовой стрелке на 90 градусов (на схеме обведен красным кружочком)

Потяните немного рабочую нить вниз так, чтоб была видна точка последнего вывода иглы на лицо, отсчитайте от этой точки 4 нитки ткани строго вверх, введите в эту точку иглу и выведите ее в той же точке, откуда выходит нитка из ткани.

Когда выполните этот первый стежок, потяните немного рабочую нить влево вверх для того, чтобы образовавшаяся петелька легла ровненько и шов был аккуратным (потянуть так, как на фото)

Далее выполняем второй стежок точно так же, как мы делали это раньше – отступает одну ниточку вправо, поднимаемся на 4 ниточки вверх и делаем второй стежок. Всего таких стежков должно быть 5.

Ну и теперь смотрим на схему и отшиваем все уголочки крылышка, его наряд и т.д. по схеме

Рано или поздно любая нитка заканчивается и нужно начинать новую.

Мой совет – не дошивайте ниточку до самого конца, оставляйте хвостик около 6-8 см, чтоб его можно было легко закрепить на изнанке.

И еще такой момент.

Лучше и легче вводить новую нитку на прямом участке лангетного шва, чем на закруглениях уголков или при «правом повороте».

Поэтому смотрим на хвост и если он уже не очень длинный то лучше оставить лишних пару сантиметров хвостика и ввести новую нитку на прямом участке, чем потом изворачиваться на уголках.

Итак.

Хвост в иголке около 6-8 см. Сделав последний стежок этой ниткой, оставляем ее на лице, не снимая пока иголки.

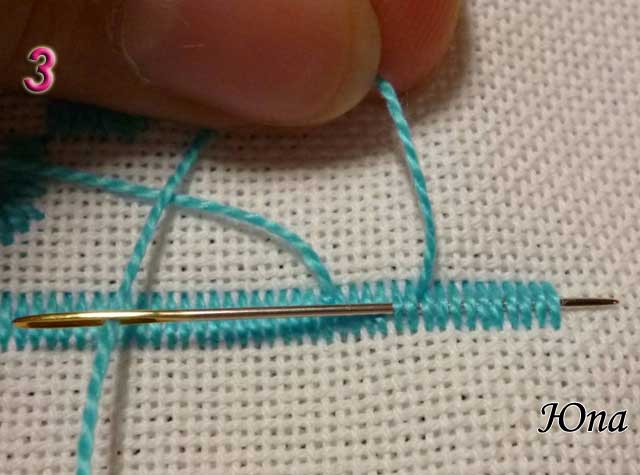

Берем новую нитку, вставляем во вторую иголку, и эту иголку вводим с изнанки на лицо в следующей дырочке ткани, т.е. отступая от висящей старой нитки на одну нить ткани вправо.

Затем, вытянув новую нитку на лицо и оставив ее хвостик длиной 6-8 см на изнанке, отступает от этой точки на одну нить вправо, поднимаемся на 4 нити вверх и делаем первый стежок новой нитью (происходит это точно так же, как и при начале лангетного шва).

Прошиваем 2-4 стежка новой нитью, откладываем ее в сторону, берем иголку со старой нитью и кончик ее вставляем в первую петельку, образованную новой нитью (а над этой петелькой светится свободное место, как будто пропущен стежок).

Придерживая пальцами хвост новой нити на изнанке, иголку со старой нитью вводим в точку на верху шва, отстоящую от нашей петельки на 4 нити ткани и уводим старую нить на изнанку.

Там должно оказаться два хвоста: снизу от новой нитки, сверху – от старой. Оба хвостика немного подтягиваем, чтоб и петелька, и стежок были аккуратными и ровненько легли в ряд.

Так должна выглядеть наша изнанка.

Иголку со старой нитки снимаем и далеко не прячем, она нам пригодится при следующей смене нитки.

Таким образом отшиваем весь контур по схеме.

Если вы все сделали правильно и нигде не ошиблись с подсчетом стежков, то контур должен сойтись нитка в нитку по схеме, и нигде не должно быль лишних или недостающих стежков.

Заканчиваем контур так же, как и вводим новую нитку, только тут будет одна рабочая нить, а иглу в самом конце вводим в ту самую первую петельку, с которой начинался наш контур.

Затем вводим иглу в точку над петелькой (она будет уже занята стежками уголка) и уводим нить на изнанку. Вот что у нас в результате должно получиться (вместе с изнанкой)

Теперь нам нужно закрепить все хвосты, чтоб изнанка была аккуратной.

Берем первую пару хвостов.

На один из них надеваем иголку и проводим ее под несколькими стежками вправо, при этом сами хвосты как бы перекрещиваем между собой, чтоб на этом месте не было пустоты.

Вытянули иголку из-под стежков и делаем маленький (на 1-2 ниточки) шажок иголкой назад так, как делается шов бэкстич, и снова проводим иголку под несколькими стежками вправо, затягиваем петельку и выводим нить наверх и хвост обрезаем.

Все эти же действия повторяем и для второго хвоста, только в другую сторону – влево

Вот такая должна получиться у нас изнанка

Теперь начнем украшать юбочку ангелочка и будем делать это гладьевыми блоками.

И еще, как и обещала в начале,

показываю и рассказываю о своей работе

(эти приемы отлично подходят и для х/б ниток)

Для вопросов и обсуждения