Держава Русь

Раньше у каждого Рода была своя символика (символы Родов), эта символика шла в Обереговой вязи на одежде и домашней утвари, а также использовались обереговые символы, притягивающие дополнительные Стихии, т.е. к своим Родовым Богам добавляли ещё и символы вспомогательных Богов, чтобы они помогали.

Обереговая вязь

На рубахе Обереговая вязь шла по низу подола, низу рукавов, на груди и вороте, т.е. физическое тело и внутренние энергии полностью защищены символами Рода — все деды, бабки, прадеды, в общем весь Род до изначалья, вся сила идёт в Обережь. При этом орнамент одинаковый по всей рубахе, допустим: Коловрат и Цветок папоротника – эта обереговая вязь будет и на рукавах, и на груди, и на поясе. Мужчины здоровались оберучи — за предплечье, т.е. сравнивали обереговую вязь на рукавах, по которой сразу видно из какого Рода-Племени человек и к какой касте профессиональной принадлежит.

Рис. 2. Общий солярник. Люди, которые были лишены возможности иметь знания о своих Предках, т.е. хотят вернуться, но не знают какие Боги, какие Силы им помогают, они делают общий Солярник – соединение Прави, Нави, Яви, и это всё освещено солярной символикой. Некоторые ещё украшают, делают какие-либо дополнения. На данном рисунке показан пример самого простого Общего солярника, как бы волна (красным) и ступеньки (бордовым), на одежде изображаются конечно одним цветом. Мысленно проведите горизонтальные линии — Правь (верхняя часть), Навь (нижняя), Явь (средняя).

Рис. 3. Обережь дома. Если надо сделать Обережь дома, т.е. для защиты дома, общий солярник делается немного по-другому. Примерно такой же солярник до сих пор существует на здании Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена в г. Екатеринбурге, а также в Эрмитаже.

Здесь чередуются два символа плодородия (земного и женского). Как правило, символы плодородия в обереговую вязь вставляли женщины, или мужья своим жёнам в подарок делали берегини или заказывали клипсы и пр. с такой символикой. Символы плодородия были только в женском орнаменте, на мужских вышивках таких символов не было.

Между символами плодородия обозначали «свиток» (изображаются зеркально) – это буквица Дзело (S), она означает «весьма», «много», т.е. как бы активизирует, усиливает. Иногда Дзело изображали с чёрточкой посередине.

Рис. 5. Полусвастичные знаки. В женской символистике также добавляются так называемые полусвастичные элементы, допустим: Славец, Огневица, Радинец, Всеславец и т.д. (их значение и начертание см. Солярные символы). В данном объединённом орнаменте имеется несколько символов:

* Природный Славец (зелёный цвет) дарует здоровье;

* Небесный Благовест (синий цвет) дарует защиту Родовых Богов;

* Звёзды (златый цвет) даруют благую судьбу;

* Часть знака Духовной силы (красный цвет) даёт трудолюбие.

Сия вязь вышивается в основном на женских рубахах, ею украшают воротник и рукава. Вышивается точками, либо крестиком (х), либо болгарским крестом (*).

Покрой славянской рубахи

Мужская воинская рубаха была чуть длиннее повседневной, и разрез ворота был по середине, глубиной до солнечного сплетения. Рубаху изготавливали из плотной ткани, ибо одевали под кольчугу, и кроме символов Рода вышивалась ещё особая воинская обереговая символика.

Мужская ритуальная рубаха была до пят, прикрывала ноги, а грудь расшивалась богатым орнаментом. У жрецов орнамент идёт до пояса (до поясной чакры).

Пояс – это неизменное дополнение к мужской рубахе.

* Повседневную рубаху подпоясывали тонким полвершковым поясом (2,2 см) с Обереговой вязью, или подпоясывали вервью, сплетённой из разноцветной тесьмы.

* Праздничную рубаху подпоясывали вершковым поясом (4,4 см) с Обереговой символикой.

* Ритуальную рубаху подпоясывали широким поясом в полвтора (6,5 см) или два вершка (9 см).

* Воинскую рубаху подпоясывали различными поясами, но только если носили в повседневном обиходе. Когда одевали доспехи, пояс не использовали.

* Детские рубахи до совершеннолетия (т.е. до 12 лет) носили без поясов.

Носить рубаху без пояса считалось неприлично, про таких говорили: «распоясанный» или «расхлёстанный», т.е. отказавшийся от Родового оберега. Даже когда воины шли биться на смерть, они снимали рубахи, а пояс оставляли. Но если в битве снял рубаху, значит всё — бьётся на смерть, подсознательно на это настраивается, и уже не думает что с ним будет, одна цель – уничтожить врага.

Женская одежда

* Рукава у замужней женщины внутри подвязаны тесьмой, т.е. низ рукава расширяется, а у девицы – как манжета.

* Ворот женской рубахи застёгивается на пуговицу или пряжку, а у девицы завязывается вовнутрь плетёной верёвочкой.

* Разрез на рубахе у девицы от горла на 1 пядь (17 см), а у замужней на 2 пяди (35 см), так удобнее кормить ребёнка.

Праздничная женская одежда была более богато украшена обереговой символикой, знаками женского и земного плодородия, орнаментами из которых можно узнать о Роде супруга и в каком Роду она воспитывалась, какие Боги ей покровительствуют. На праздничном платье незамужней девушки вышивка была в основном на рукавах и подоле, а у женщины вышивка охватывала подол, грудь, рукава, ворот.

Словесница Искусств

№1 (15) • 2005 • Дальний Восток: славянская линия жизни

Друзья и партнеры

Узоры женской рубахи — предвестники счастья

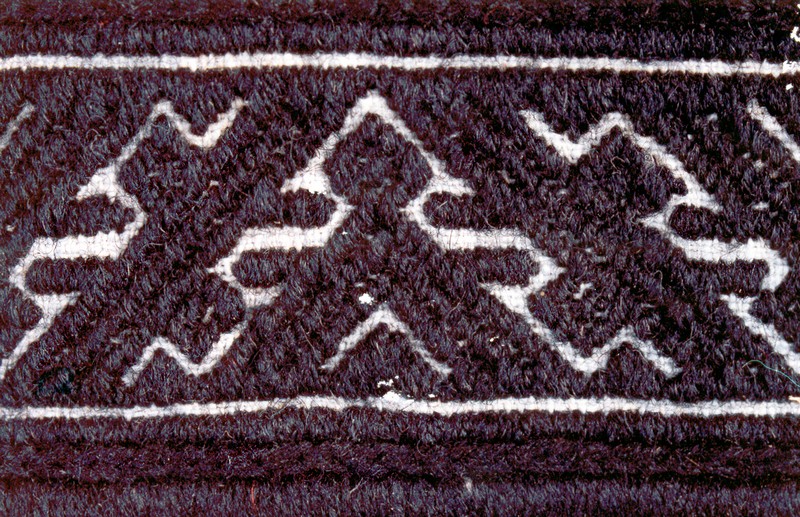

Культурно-историческая ценность коллекции в том, что она включает в себя образцы традиционной вышивки русских, украинцев и белорусов — ценнейшие памятники народного искусства, сохранившие древние мотивы орнамента восточных славян.

Ее наиболее интересную часть составляют вышитые женские рубахи конца XIX — начала ХХ вв., в которых выражена основная особенность декоративного народного искусства: умение народных мастеров с помощью простых приемов органично объединить утилитарность и красоту.

Вплоть до начала ХХ столетия основной частью женского народного костюма восточнославянских переселенок Приамурья оставалась рубаха из домотканого холста — льняного или конопляного. В ней сохранялись старинные традиции как в покрое, так и в орнаментации и материале.

Прядением и ткачеством полотна занимались женщины. Верили, что только добрым женским рукам, не державшим оружия, можно доверять изготовление одежды. Обрабатывать сырье и прясть нить умели практически все сельские женщины. Уже с раннего возраста девочка приучалась прясть, а затем и ткать. Ткань, изготовленная на домашнем стане, имела ширину 37—39см, которая была удобна для кроя одежды. Скроенная из прямоугольных кусков ткани традиционная восточнославянская крестьянская рубаха отличается простотой и удобством конструкции. Покрой старинных рубах рационален. Свободная, в меру широкая, сшитая из прочной ткани восточнославянская рубаха была хорошо приспособлена к выполнению в ней полевых работ и домашних дел. Надевалась она прямо на тело и свободно ниспадала с плеч. В летнее время женская рубаха могла служить одновременно верхней и нижней одеждой.

Каждая женщина в своем сундуке имела целый набор рубах на любой случай жизни: будничные, воскресные, праздничные, для свадьбы (подвенечные), «при горе» — траурные.

За малым исключением, все праздничные рубахи по покрою были такими же, как и обыденные, и отличались только обилием украшений в виде вышитых и вытканных узоров.

Назначение обшивок в одежде связано с обычаем повязывания кистей рук шерстяными нитками во время выполнения тяжелых работ — «чтобы не заболели руки». Полоски ткани или плетеная тесьма, как и вышивка, по державшимся долгое время поверьям могли служить и оберегом от различных злых сил и располагались там, где открывался доступ к телу.

Рубахи шились с воротниками и без них. Последний тип рубахи — наиболее древний. Ворот такой рубахи обычно собирался в мелкие сборки и иногда обшивался сверху. Украшение около выреза горловины составляет обычно узкую гладкую или узорную полоску. Рубахи обычно имеют разрез на груди посредине с застежкой у ворота на одну пуговицу или нитяную петлю. Нередко на грудной разрез-пазуху вместо узкой обшивки нашивалась различной ширины планочка-манишка, которая закрывала разрез и украшалась вышивкой. Воротники рубах были двух типов: отложные и стоячие. В рубахах музейной коллекции преобладает воротник одного типа — стоячий неширокий — 2–3 см. Иногда эти воротники настолько узкие, что мало отличаются от простой обшивки.

Размещение узора подчинено определенной композиции. Например, если в рубахе в наибольшей степени вышивкой нагружен плечевой пояс, то количество вышивки, как правило, убывает на рукавах и внизу. Иногда наибольшую узорную нагрузку несет подол рубах. Рубахи с вышитыми подолами надевали на покос, который считался праздником.

Вышитые рубахи были предметом, используемым в магических обрядах и ритуалах от рождения человека до его смерти.

В рубахах «охранительным» узором покрывались ворот, рукава (особенно запястья), подол, разрезы на рубахе. Такая своеобразная система охранительных рубежей по древним поверьям оберегала жизненно важные части тела человека. Рубашка непосредственно соприкасалась с телом человека, поэтому ей приписывалось обладание магическими силами.

Считалось, что достаточно было заполучить рубашку врага, чтобы напустить на него «порчу», произведя с ней колдовские действия. Уберечь же свою рубашку и себя вместе с ней от «сглаза» необходимо было более надежно.

Возможно, что такое подчеркнутое внимание к украшению руки явилось далеким отзвуком существовавшего в древности почитания этого своеобразного орудия труда. Окружая руку символами, человек хотел увеличить ее силу и ловкость, обеспечить успех в различных действиях.

Порядок украшения рубахи, сложившийся в языческие времена, соблюдался переселенцами Приамурья и в ХIХ — ХХ вв. Смысловое же значение первичной семантики орнамента славянам-переселенцам Приамурья XIX века было вряд ли известно. Только длительное хранение ритуальных вышивок в семейных сундуках, сила традиции и красочная декоративность старинных композиций позволили сохраниться древним сюжетам настолько, что они могут все же служить источником пополнения сведений о язычестве. В ХIХ — начале ХХ вв. мастерицы-вышивальщицы не всегда уже могли точно объяснить сохраняемые ими орнаментальные композиции, сознавая лишь благожелательность древних узоров.

Вышивку рубах XIX — начала ХХ вв. ни в коем случае нельзя приравнивать к археологическому материалу, пролежавшему в земле непотревоженным несколько веков. Отдельные символы, зародившись в древности, в дальнейшем переосмысливались и получали другую идеограмму. Вышивальщицы рубах музейной коллекции или их предшественницы, у которых они учились, свое видение мира укладывали в не очень жесткие, но все-таки имеющие границы этнические рамки, отличающие славянскую систему мировоззрения от системы мировоззрения соседних этносов.

Характерна орнаментация рубах по горизонталям и вертикалям, сосредоточение ее на определенных местах. Вышивка, расположенная вертикально на внешней половинке рукава, чередуется с горизонтальными полосами, подчеркивающими края подола, рукавов, воротников. Узор в рубахах выполняется не только в виде полос. Часто он бывает вписан в отдельные геометрические фигуры — прямоугольники, ромбы. Например, вышивка на плечевой части рукавов большинства русских и украинских рубах часто представляет собой узорный прямоугольник. Композиция и распределение узоров на рубахах имеет свои особенности. Приемы построения узоров основаны как на зеркальной симметрии, так и на чередовании рядов. В большинстве рубах мелкие узоры с геометрическими формами растительных мотивов, дробный мелкий орнамент из отдельных полосок, а также из частей геометрических фигур — их половинок, четвертей, углов и т. п., организованных в узкие бордюры, украшают ворот, воротник, нагрудный разрез, оплечья, запястья и манжеты. По композиции эти узоры напоминают миниатюрную цветную мозаику.

Украшались вышивкой только видимые поверхности: рукава, ворот, подол. Части рубах, не видные из-под поневы, передника или сарафана, обычно не украшались. Особое внимание уделялось украшению рукава.

Вышитая рубаха как элемент традиционного костюма в определенные периоды времени могла становиться знаком, т. е. утрачивать свои бытовые функции, а иногда и создавалась рубаха исключительно для обряда. Уже в процессе изготовления закладывалась информация, которая кодировалась через цвет, орнамент, размер.

Выполняя декоративное значение, вышивка несет информацию о назначении рубахи, степени достатка крестьянки-переселенки, возрасте, этнической принадлежности.

Так, возрастная принадлежность рубахи определялась количеством вышивки. Например, детская одежда, вплоть до XIX века представлявшая собой одну рубаху, делалась из более грубых тканей, чем девичья, и украшена была очень мало. Рубахи девушек орнаментировались большим количеством вышивки со сложным узором. Наиболее украшались рубахи молодых замужних женщин; с возрастом количество украшений уменьшалось.

Вышитые рубахи были непременной частью приданого каждой женщины. В сундуке для приданого невеста хранила 5–6, а богатая и дюжину рубашек. К праздничным рубахам, украшенным вышивкой, существовало особое отношение. С особой тщательностью украшались вышивкой свадебные рубахи. По ним давали оценку невесте как мастерице. Самую красивую, хорошо отбеленную, особо удавшуюся, ярко украшенную, надевала невеста в день свадьбы. Затем носила ее по большим праздникам очень долго, часто в течение всей жизни, могла передать эту рубаху дочери. Свадебные рубахи расшивали узорами, где главное место занимал красный цвет.

Нарядно украшались рубахи (особенно по подолу), предназначенные для полевых работ. В узорах этих рубах — символы плодородия: взявшие силу ростки, деревья, ромбы, свастические элементы.

Корни орнамента вышивки восточных славян уходят в глубокую древность. В нем следы того времени, когда люди одухотворяли окружающую природу и, помещая на рубахах изображения солнца, древа жизни, птиц и женской фигуры как символов жизненной силы, счастья, плодородия, верили, что они принесут в дом благополучие. Первоначальная семантика древних мотивов в ХIХ веке уже была забыта переселенцами Приамурья. Но при этом целый архаический пласт в вышивке восточных славян ХIХ — начала ХХ вв. дошел до нас во множестве вариантов.

Такими устойчивыми архаичными элементами в орнаментике женских рубах

ХIХ — начала ХХ вв. являются мотивы, уходящие своими корнями в далекие языческие времена — круги, ромбы, кресты, изображения древа жизни в окружении птиц и женской фигуры, олицетворявшей богиню земли-матери. Это традиционные символические образы восточных славян. Они связаны с языческими представлениями славян об окружающем мире, природе, вселенной, добре и зле.

В славянской мифологии Солнце издавна почиталось как источник жизни, света и тепла. В вышивке графическим символом Солнца была розетка (часто крестообразная), круг с крестом. По условиям техники вышивки круг превращался в многогранник, ромб и даже квадрат.

На вышитых рукавах свадебных женских рубах встречается один и тот же характерный узор: ромб или косо поставленный квадрат, разделенный крест-накрест на четыре маленьких квадрата или ромба. В центре каждого из четырех маленьких квадратов обязательно изображается небольшая точка. Поставленные на угол ромбы или единичны, или идут полосой в один ряд, соприкасаясь лишь углами. Такую композицию Б. А. Рыбаков назвал ромбо-точечной. Этот узор связан со свадебной обрядностью и с бытом молодой замужней женщины, так как весь свадебный ритуал пронизан магическим содержанием, и в первую очередь магией плодородия. Ромбо-точечная композиция в вышивке рубах имела возрастное ограничение: ромбо-точечные узоры украшали предплечья только на рубахах молодых женщин и не встречались ни на детских, ни на рубахах пожилых женщин.

Идея плодородия в свадебной обрядности выступает в двух формах: во-первых, как будущая плодовитость девушки-невесты, а во-вторых, как плодовитость вспаханной и засеянной земли. Женщина уподоблена земле, рождение ребенка уподоблено рождению нового зерна, колоса. Такое слияние аграрного и женственного начала выражалось в Древней Руси понятием «рожаницы» — покровительницы как рождаемости, так и урожайности, как плодовитость. Утратив магическую роль, эти геометрические фигуры долгое время сохраняли определенное место на рубахах, являясь просто украшением.

Представлен в вышивке рубах и образ мирового дерева в окружении птиц. На рукавах украинской рубахи XIX века изображен сюжетный орнамент с мотивом птиц (парные лебеди), расположенных в зеркальной симметрии (справа и слева от центральной фигуры — стилизованного дерева). Роль изображений водоплавающих птиц в орнаменте рубах определялась теми представлениями о них в древности, пережитки которых еще сохранились в конце XIX — начале ХХ вв. В архаичных вышивках восточных славян лебедь обычно был связан с центральной частью композиции — антропоморфной, по-видимому, женской фигурой. Примечательно, что в орнаменте украинской рубахи заменена женская фигура образом Древа жизни — символом жизни. Такая трансформация среднего элемента орнамента или почти полное его исчезновение свидетельствует о более ранней утере его смыслового значения, чем боковых элементов: образ парных лебедей очень устойчив. Представление о счастливом браке, связанное с ними, сохранялось еще в начале ХХ века.

В начале ХХ века строгие геометрические вышивки часто заменяются красочным растительным орнаментом с натуралистическими мотивами. Образцами служили печатные узоры в приложениях к журналам («Нива» и пр.), узоры с оберток недорогого мыла фабрик Брокар. Мотивы геометризованных растений: цветы, цветки-розетки и кусты-деревья с их отдельными элементами — ветками, листьями. Узоры в виде изогнутой ветки со стилизованными цветочными мотивами и листьями характерны для вышивок по подолу и манжетам. В растительном орнаменте почти отсутствуют зеленые тона, казалось бы, вполне естественные для изображения природы.

Богатство орнамента вышивки рубах достигается цветом, определенной закономерностью сочетаний трех тонов — белого, красного и черного.

Бытовал у восточных славян и двухцветный — красно-черный орнамент, в котором оба цвета находились в относительном равновесии.

Черный цвет, как правило, применяется для обогащения и усиления декоративного звучания основного — красного — цвета, однако в ряде случаев он является ведущим. Такое исключение составляют вышивки воронежских рубах, исполненных нитями черного цвета. Вышивку этих рубах отличает графическая филигранная вязь черного узора на белом полотне рубахи. Черный цвет — излюбленный в Воронежском крае. Он символизировал землю и вечный покой и был особенно почитаем русскими людьми, живущими в Центральной полосе, так как помимо всей земли для них черный цвет символизировал чернозем.

Используется в вышивке рубах конца XIX века и другой монохромный цвет — белый. Белые вышивки («белым по белому») характерны для наиболее древних традиций славянской вышивки.

Даже то небольшое количество уцелевших памятников традиционной вышивки славян-переселенцев Приамурья конца XIX — начала ХХ вв., вошедших в собрание Государственного музея Дальнего Востока им. Н. И. Гродекова, позволяют выявить их высокую художественную ценность.

Все сказанное выше может быть заключено словами известного художественного критика В. В. Стасова о народной вышивке: «. каждая черточка тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений. Ряды орнаментики — это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не назначенная для одних только глаз, а также для ума и чувств».