Урок «Сочинение-описание по картине»

Урок № ___ Класс___от______2016. Класс___от______2016. Класс___от______2016.

Тема: «Сочинение-описание картины»

Цель урока: подготовить учащихся к сочинению-описанию по картине.

Задачи: предметные: помочь понять содержание картины и средства выражения замысла художника; метапредметные: активизировать лексику по теме «Описание природы (зимняя деревня)»; личностные: воспитывать чувство любви к родной природе, вдумчивое, бережное отношение к ней, умение видеть прекрасное в скромных уголках родной природы.

Тип урока: урок развития речи.

Проверка готовности класса к уроку. Выяснение отсутствующих, причины. Запись в журнале и тетради приёма-передачи.

Приветствуют. Дежурные по классу отвечают.

Проверка наличия домашнего задания.

Актуализация опорных знаний.

Голубоватый, сероватый, серебристый, светло-синий, мягкий, рыхлый, свежий, глубокий, как белоснежное покрывало, как пушистое одеяло, лилово-голубые тени, заходящее солнце, обоз с сеном, зеленовато-серый, розово-лиловый.

Записывают, по цепочке объясняют.

Проверка на слайде.

Эпиграфом к сегодняшнему уроку станет стихотворение Николая Рыленкова «Всё в тающей дымке»:

Все в тающей дымке:

Холмы, перелески.

Здесь краски не ярки

И звуки не резки.

Здесь медленны реки,

Туманны озера,

И все ускользает

От беглого взора.

Здесь мало увидеть,

Здесь нужно всмотреться,

Чтоб ясной любовью

Наполнилось сердце.

Здесь мало услышать,

Здесь вслушаться нужно,

Чтоб в душу созвучья

Нахлынули дружно.

Чтоб вдруг отразили

Прозрачные воды

Всю прелесть застенчивой

Русской природы.

Осмысливают, настраиваются на работу.

Работа в 6 группах

(по количеству строф).

Объявление темы. Постановка цели, задач. Объяснение плана урока.

Сегодня наш урок посвящен работе над сочинением-описанием по картине художника Н.П.Крымова. В истории живописи Н.П.Крымов известен как превосходный мастер лирического пейзажа, как поэт скромной русской природы. Наша задача — познакомиться с живописью Крымова, и создать собственное художественное произведение — сочинение по картине.

Работа над темой

Сообщение о художнике.

Н.П.Крымов (1884-1958) –мастер пейзажа — родился в Москве в потомственной семье художников. Художниками были его прадед, отец, брат. Мальчик с детства рос в мире искусства. Отец Николая Петровича был первым учителем, сумевшим прекрасно подготовить его в школу живописи, ваяния и зодчества, куда поступил Крымов в 1904 году.

Склонность Н.П. Крымова к пейзажу определилась с юношеских лет. Он страстно любил природу.

Н.П.Крымов рано становится признанным художником. В 1906 г. он создаёт свои первые пейзажи «Крыши под снегом», «Солнечный день», «Летняя ночь», которые принесли ему известность.

Н.П.Крымов вошёл в историю русского искусства как художник родной природы, той, среди которой мы живёт и трудимся. В пейзажах Крымова ощущается глубокая любовь к природе, к Родине, любовь, которую он умеет передать нам, зрителям. Мы ценим Н.П. Крымова за правдивость, за тонкую лиричность передачи трепетной жизни, разнообразных состояний природы.

Большое место в творчестве Н.П. Крымова занимает изображение зимы. Именно в зимних пейзажах с особо силой проявилось умение художника запечатлевать в живописных полотнах поэзию будней. Покоем и тишиной веет от мирной, неторопливой жизни, изображённой на картине «Зимний вечер» (1913 г.). Человеческие фигурки, являясь неотъемлемой частью природы, помогают более глубокому раскрытию её состояния: покой и умиротворённость, которые наступают в предвечерний час.

Пейзаж – 1.Вид какой-нибудь местности. 2. Рисунок, картина, изображающая природу, вид, а также описание природы в литературном произведении.

Пейзажист – художник, специалист по пейзажам.

Смотрят видеоролик о художнике и его картинах.

Запись в тетради.

Анализируют, делают выводы, строят монологическое высказывание.

Просмотр картин на слайдах.

Расскажите о ваших впечатлениях.

Что почувствовали, глядя на эти картины?

Какая картина была последняя?

«Вечер — одно из самых любимых Крымовым состояний природы. Воспроизведение грани дня и вечера — именно то «чуть-чуть» в крымовской живописи, о котором он так часто говорил своим ученикам. Густеют тени, светлеет горизонт, солнце на снегу вспыхивает неожиданными золотистыми и охристо-лиловыми пятнами. Кажется, что еще несколько мгновений и сумерки погасят эту красивую пору дня».

1. Какое настроение создается у вас, когда вы смотрите на картину Крымова « Зимний вечер»?

На этом полотне запечатлена небольшая деревушка зимой. Глядя на картину, у зрителя возникает чувство умиротворения, спокойствия и тепла, несмотря на то, что автор изобразил зиму.

2. Удалось ли художнику передать красоту зимнего вечера?

Мы смотрим на картину и как бы ощущаем мягкий сыпучий снег, освещенный лучами заходящего солнца, тишину предвечернего часа. Художник любуется вечерними сумерками. Он хочет показать, как же прекрасна наша русская природа!

1. Рассматривание картины.

2. Какое настроение создается у вас, когда вы смотрите на картину Крымова « Зимний вечер»?

На этом полотне запечатлена небольшая деревушка зимой. Глядя на картину, у зрителя возникает чувство умиротворения, спокойствия и тепла, несмотря на то, что автор изобразил зиму.

3. Удалось ли художнику передать красоту зимнего вечера?

Мы смотрим на картину и как бы ощущаем мягкий сыпучий снег, освещенный лучами заходящего солнца, тишину предвечернего часа. Художник любуется вечерними сумерками. Он хочет показать, как же прекрасна наша русская природа!

3. Что с первого взгляда привлекает в картине? Какие признаки наступающего вечера вы видите?

Глубокий снег с лилово-голубыми тенями, освещенный лучами заходящего солнца. Светлая полоса голубоватого снега оттеняет небо и подчеркивает затемненный передний план. Это прежде всего длинные предвечерние тени. О наступающем вечере свидетельствует также цвет снега, синеватый с фиолетовым оттенком.

5.В чем особенность построения картины, ее композиции? Где находится художник?

Мы можем предположить, что картина писалась художником с противоположного берега. В этот момент он находился на возвышенности. Картина построена по диагонали: надвигающаяся тень, тропинки устремляются вверх, к домам с высокими деревьями, в центр картины. Люди, идущие по тропинке, лошади, везущие воз с сеном, создают впечатление движения, наполняют картину жизнью, указывают на связь человека с природой.

Художник находится на большом расстоянии от деревни: это подчеркнуто маленьким размером изображенных лошадей, неясными маленькими фигурками людей, домами и строениями, в которых не видно деталей. Деревья выступают общей массой.

6.Каким изобразил художник небо в предвечерний час?

Автор использует в своём произведении различные оттенки белого цвета для изображения снега. Бирюзовым цветом окрашен лёд на реке. Художник передаёт окраску вечернего неба при помощи светлых зеленоватых и желтых тонов. Зеленовато-серое, местами розовато-лиловое небо. Такой цвет неба художник изобразил потому, что голубое небо в сочетании с желтыми лучами солнца, освещающими его, приобретает зеленоватый оттенок.

7. Какими изображены деревья?

На заднем плане холста живописец изобразил зимнюю деревушку. За ней нарисован лес, состоящий из дубов или тополей. Он тёмной массой выделяется на фоне светлого, зеленовато-желтого неба. Справа видна могучая сосна с искривленными ветками и пышной кроной. Слева — густой лиственный лес, а в центре картины — высокие куполообразные деревья. Деревья окрашены в рыжевато-коричневый цвет, который они приобретают от лучей заходящего солнца.

8. Опишите деревушку.

Деревня является одним из главных объектов полотна. Это небольшая группа построек, утонувших в дремучих сугробах. В окнах одного из домишек видны отблески солнца. Слева, немного в отдалении от жилых строений, виднеется купол колокольни.

9. В.Фаворский в воспоминаниях о Н.П.Крымове напишет: «Его произведения поражают совершенством рисунка и красок, и все это проникнуто музыкальностью, каждый раз разной, в каждом пейзаже своей». Попытаемся озвучить картину. Что мог услышать художник?

Глубокая тишина, нарушаемая лишь легким поскрипыванием снега под шагами идущих, тонким повизгиванием полозьев саней; негромкое пение птиц, приглушенные удары колокола.

10. Какие цвета использовал Крымов для описания зимнего вечера?

Художник использовал в основном холодные цвета: голубой, серовато-голубой, серебристо-синий цвет снега, зеленовато-серый цвет неба, которые передают ощущение морозного вечера. Но употребил и теплые цвета: рыжевато-коричневые деревья; желтовато-коричневые стены домов и сараев; желтоватый отблеск окон, освещенных солнцем. Эти цвета передают ощущение уюта, спокойствия, тепла.

11. Что вы чувствуете, о чем думаете, когда смотрите на этот пейзаж? Опишите свои чувства.

Мне его полотно очень нравится и вызывает самые тёплые чувства. Хочется побывать в этом прекрасном уголке русской природы, насладиться тишиной сельской жизни в предвечерний час, подышать свежим морозным воздухом.

Действительно, небольшие пейзажи Крымова, посвященные скромным уголкам русской деревни, поражают не внешней привлекательностью, а строгой изобразительностью и лаконичностью. «Любите природу, изучайте ее, пишите то, что вы по-настоящему любите. Будьте правдивы, ибо красота в правде», — говорил художник.

Мы погреемся немножко, Натираем плечи

Мы похлопаем в ладошки, Хлопаем в ладоши

Ножками потопаем Топаем на месте

И себя похлопаем. Хлопаем по коленям

Продолжение работы над темой

9. В.Фаворский в воспоминаниях о Н.П.Крымове напишет: «Его произведения поражают совершенством рисунка и красок, и все это проникнуто музыкальностью, каждый раз разной, в каждом пейзаже своей». Попытаемся озвучить картину. Что мог услышать художник?

Глубокая тишина, нарушаемая лишь легким поскрипыванием снега под шагами идущих, тонким повизгиванием полозьев саней; негромкое пение птиц, приглушенные удары колокола.

10. Какие цвета использовал Крымов для описания зимнего вечера?

Художник использовал в основном холодные цвета: голубой, серовато-голубой, серебристо-синий цвет снега, зеленовато-серый цвет неба, которые передают ощущение морозного вечера. Но употребил и теплые цвета: рыжевато-коричневые деревья; желтовато-коричневые стены домов и сараев; желтоватый отблеск окон, освещенных солнцем. Эти цвета передают ощущение уюта, спокойствия, тепла.

11. Что вы чувствуете, о чем думаете, когда смотрите на этот пейзаж? Опишите свои чувства.

Мне его полотно очень нравится и вызывает самые тёплые чувства. Хочется побывать в этом прекрасном уголке русской природы, насладиться тишиной сельской жизни в предвечерний час, подышать свежим морозным воздухом.

Действительно, небольшие пейзажи Крымова, посвященные скромным уголкам русской деревни, поражают не внешней привлекательностью, а строгой изобразительностью и лаконичностью. «Любите природу, изучайте ее, пишите то, что вы по-настоящему любите. Будьте правдивы, ибо красота в правде», — говорил художник.

С чего бы вы начали описание картины? О чем бы обязательно написали? Чем бы закончили сочинение?

1. Н.П.Крымов — художник-пейзажист.

2. Зима в изображении художника: А) снег; Б) небо; В) тени; Г) особенности композиции (передний план, задний план, центр картины).

Какие чувства и мысли вызывает пейзаж.

Работа над сочинением.

1. Варианты вступления.

(«Н.П. Крымов рос в мире искусства. Отец был первым учителем,сумевшим прекрасно подготовить его в школу живописи. Николай Петрович с детства любил природу, поэтому писал пейзажи, связанные с жизнью людей. А зима – одно из любимых времен года художника».)

2. Варианты заключения.

(«От картины веет тишиной, покоем. Автор любуется вечерними сумерками, богатством зимних красок. Мне тоже хочется побывать в этой тихий деревне, подышать морозным воздухом».).

Написание сочинения-описания. (второй урок)

«Пейзаж — портрет природы. Хорошо написать пейзаж так же трудно, как написать любое хорошее произведение. »

Н.П. Крымову пейзаж удался, будем надеяться, что и ваши сочинения получатся не менее интересными.

Устная работа. Вспоминают структуру сочинения-описания.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Статистика

Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович (1872 — 1957)

Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович (1872 — 1957)

Известный мастер русского лирического пейзажа

«Он был одним их тех скромных, простых последователей Левитана, так же сильно и преданно любившим русскую природу, хотя и не достигшим высот своего учителя. Пройдут годы, и его работы будут цениться так же, как сейчас ценяться в Европе работы малых голландцев.» (Наширванов Б.Н.)

Белорусский живописец, народный художник Белоруссии (1944) и РСФСР (1947), действительный член АХ СССР (1947). Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля (настоящая фамилия — Бируля) родился 31 января (12 февраля) 1872 г. в деревне Крынки Могилевской губернии. Белорус. Псевдоним взял по родному Белыницкому (Бялыницкому) району Могилевщины.Художественное образование получил в Киевской рисовальной школе у Н. И. Мурашко, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1889—1897) у С. А. Коровина, В. Д. Поленова, И. М. Прянишникова. Еще в 1892 г. его картину «Из окрестностей Пятигорска» приобрел для своей галереи П. М. Третьяков, что случалось чрезвычайно редко с молодыми авторами. В 1904 г. Бялыницкий-Бируля становится членом Товарищества передвижных художественных выставок.

В 1908 г. за картину «Дни ранней весны» получает звание академика живописи. В 1909 г. удостоен золотой медали Международной художественной выставки в Мюнхене за картину «Час тишины».

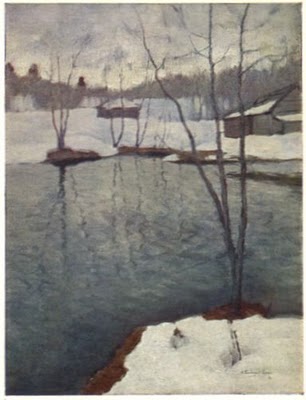

Бялыницкий-Бируля. Час тишины. Озеро Удомля. 1911.

Его наиболее известное полотно этого периода «Весна» (1912) выдает тесную связь творчества пейзажиста с поэтикой И. И. Левитана. Об этой картине И. Е. Репин писал ее автору: «Я так привык освежаться душой перед Вашими живыми веяниями правды, простоты и свободы».

В своем творчестве В. К. Бялыницкий-Бируля продолжал и развивал традиции русского лирического пейзажа XIX в. Его гармоничные, изысканные по колориту картины-пейзажи представляют собой лирические раздумья автора о вечности природы. В спокойных, уравновешенных композициях мастера открывается широкий простор полей и лесных далей с величаво очерченным горизонтом.

После 1917 г. Бялыницкий-Бируля, подобно В. Н. Бакшееву, К Ф. Юону, И. Э. Грабарю, стал одним из основных хранителей традиций русского реалистического пейзажа. Большое место в его творчестве заняли изображения памятных мест, связанных с жизнью и творчеством деятелей русской культуры: в 1928 г. им была исполнена серия пейзажей Ясной Поляны — усадьбы Л. Н. Толстого, в 1937 г. — виды Пушкинских Гор, в 1942 г. — пейзажи с изображением усадьбы П. И. Чайковского в Клину. В 1944 г. Бялыницкий-Бируля создал серию картин, запечатлевших памятники древнерусского зодчества в окрестностях Архангельска. Летом 1947 г. художник писал пейзажи Белоруссии, с природой которой он был знаком еще с детства. В них воплотилась мудрость художника, обретенная за многие годы творческой работы.

Умер 18 июня 1957 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве

Несколько работ художника находятся в Третьяковской галерее:

Из окрестностей Пятигорска (1892)

Весна (1911)

Лёд прошёл (1930)

Задумчивые дни осени (1932—1942)

Нивогэс (1936-37)

Белоруссия. Вновь зацвела весна (1947

Марка (Белоруссия, 1997 г.) из коллекции Константина Константинов(«Вестник Замоскворечья»)

Музей В.К.Бялыницкого-Бирули

Музей Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули был открыт 24 декабря 1982 года. Это первый в республике мемориальный музей, посвященный жизни творчеству художника.

Ко времени открытия филиала НХМ РБ имел в своих фондах почти пятьсот живописных произведений народного художника БССР и РСФСР Бялыницкого-Бирули, с большой старательностью и любовью собранных директором Государственной картинной галереи, заслуженным деятелем искусств БССР Еленой Васильевной Аладовой. Эта коллекция – единственное по своей полноте и художественной значимости собрание работ замечательного пейзажиста. Кроме того, вдова художника Елена Алексеевна передала в дар музею значительную часть документальных материалов, фотографий и личных вещей, ранее находившихся в «Чайке», доме-мастерской художника на берегу озера Удомля: этюдник, палитру, кисти; охотничье ружье – свидетельство особого пристрастия к охоте; мебель, сделанную в Абрамцевской мастерской; уникальные письма И.Е. Репина, в одном из которых великий русский живописец писал о своем восхищении работами молодого пейзажиста. Все это позволило создать достаточно цельный мемориальный раздел Музея, который занимает весь первый этаж здания.

Особый интерес представляют фотографии. Они рассказывают о родных Витольда Каэтановича, его семье, показывают художника в разные годы жизни – ребенком, учеником Киевского кадетского корпуса, за работой у мольберта, с дочкой Любочкой, среди друзей, с известными русскими художниками на праздновании 40-летия передвижных художественных выставок, с группой белорусских художников в Минске, с известными мастерами советского искусства в залах Музея Академии художеств в Ленинграде.

Среди экспонатов мемориального раздела находятся работы художников – близких друзей В.К. Бялыницкого-Бирули: портрет матери художника А.Р. Бялыницкой-Бируля, написанный в 1894 году Н.П. Ульяновым; портреты В.К. Бялыницкого-Бирули, исполненные А.В. Моравовым (1908), М.М. Зайцевым (1922), Ф.А. Модоровым (1950); пейзажи, запечатлевшие дом-мастерскую «Чайка» и окрестности озера Удомля.

Второй этаж музея полностью занимают произведения В.К. Бялыницкого-Бирули. Более ста полотен, законченных картин и маленьких этюдов, размещенных в светлых просторных залах, дают полное представление о творчестве выдающегося живописца, замечательного мастера лирического пейзажа.

Корни искусства Бялыницкого-Бирули лежат, несомненно, в природе родной Беларуси, неброская красота которой, незатейливость мотивов, мягкие спокойные краски навсегда вошли в душу художника и определили своеобразие его искусства, весь эмоциональный строй его произведений. Кисти Бялыницкого-Бирули принадлежат мастерски написанные пейзажи зимы, лета, золотой осени. Но больше всего его волновала весенняя природа, ее пробуждение от зимней спячки, первая зелень и буйный ее расцвет. Обращаясь к конкретному пейзажному сюжету, мастер стремился, прежде всего, передать состояние природы, которое зависит от поры года, времени суток, солнечного света, передать те эмоции, которые ощущает человек, общаясь с природой

В 1912 г. Витольд Каэтанович приобрел участок земли в Тверской губернии на берегу озера Удомля и построил дом с мастерской. Свою небольшую усадьбу он назвал «Чайка». С «Чайкой» связана большая часть творческой и личной жизни мастера. Именно здесь были созданы многие известные полотна живописца, в том числе и его известная картина «Час тишины. Озеро Удомля» (1911).

Значительную часть экспозиции занимают произведения, созданные в светское время. В 20-е и 30-е годы, увлеченный тем новым, что происходит вокруг, Бялыницкий-Бируля много ездит по стране. Его интересуют первые опыты реконструкции сельского хозяйства в совхозе «Гигант» и коммуне «Сейбит», строительство «Азовстали», преобразования Севера. Трижды – в 1933, 1935 и 1937 гг. – он побывал в Заполярье. Об этих поездках свидетельствуют картины, представленные в экспозиции. Несмотря на тематическую основу этих работ, в них превалирует лирико-поэтическое начало, идущее от таланта художника, его мировосприятия.

В экспозиции находятся полотна «Голубой весной» (1942), «Весенняя тишина» (1943), картины с изображением памятников русского деревянного зодчества – «Девятиглавая деревянная церковь», «Деревня Зачатье», «Ратонаволок. Старая церковь», «Мельница на Северной Двине» (все – 1944). В них красота родной земли и преклонение перед культурным наследием народа. Именно так в годы Великой Отечественной войны художник-гражданин выразил свою преданность Родине, безграничную любовь к ней.

Вечер ранней весны

Ранняя весна, 1953

Вешние воды. 1930. Масло

Голубая часовня. До 1920. Масло

Задумчивые дни осени. 1940

Москворецкая набережная 1913 год

«Тишина» 1890-е — начало 1900-х

Почти сорокапятилетний период жизни Витольда Каэтановича связан с тверской землей. Здесь, на берегу озера Удомля, в знаменитой даче «Чайка» им были созданы многие известные полотна. Очень красивые и вдохновенные строки посвятила этим местам Анна Васильевна Книппер, бывавшая на даче «Чайка»…

Суровое лето север

Неласковая сторона…

В полях отцветают клеверы

И глаза голубые льна.

Валунов лиловые глыбы

Взрывают тело полей —

А в озере полно рыбы

И волны свинца синей.

И небо над ним неулыбо

В плаще проливных дождей.

Но я навсегда запомню

Твое веселье и грусть

И знаешь ли что, Удомля,

Я снова к тебе вернусь.

Это стихотворение, как и картины Бялыницкого-Бируля, — признание в любви к изумительному по своей красоте заповедному уголку русской природы, ставшему творческой мастерской для многих художников разных поколений.

Изумруд весны. 1915

Вновь расцвела весна. 1947 г. Государственная Третьяковская галерея

Весна идёт. 1911 г. Государственная Третьяковская галерея

Вещие воды. Холст, масло. 59х73. Государственный Русский музей

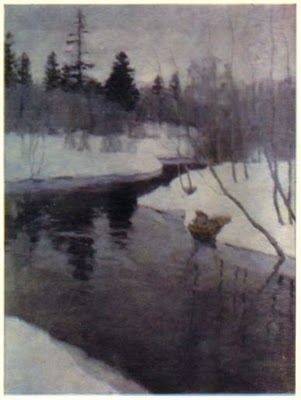

Лесная речка зимой. 1920. Государственный Русский музей

Осенний ветер. 1902 г.

В конце зимы 1911 г.

В.К. Бялыницкий-Бируля – один на создателей жанра мемориального пейзажа. В его работах – изображение памятных мест, связанных с жизнью известных деятелей русской истории и культуры Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, П.И. Чайковского и др. В музее эта сторона творчества художника представлена картинами, посвященным пушкинским местам – «Михайловское. Домик няни А.С. Пушкина Арины Родионовны», «Святогорский монастырь. Могила А.С. Пушкина», «Тригорское. Береза у реки Сороть» (все – 1936), «Осенние дни. Тригорское. Река Сороть» (1952). Поэтичность и лиризм картин, музыкальность их живописного решения созвучны одухотворенной поэзии Пушкина.

Важным событием года был приезд Витольда Каэтановича в Беларусь впервые за много лет. С мая и до середины июня художник жил и работал на Белой даче в окрестностях Минска. Здесь он написал несколько десятков этюдов, которые стали основой цикла картин, посвященных Беларуси. Именно тут, в окрестностях Минска, был найден мотив для картины «Беларусь. Вновь зацвела весна», эмоциональное содержание которой подчинено главной мысли автора – жизнь торжествует, она победила смерть, разрушения. Это полотно – одно из центральных в экспозиции.

Художественно-мемориальный музей дает полное представление о жизни и творчестве Витольда Каэтановича Бялыникого-Бирули, вдохновенного художника, великого труженика, сына земли белорусской.

Адрес музея: 212030 г. Могилев, ул. Ленинская, 37

тел.: 0222 224887, 0222 220409

| Рубрики: | Белорусское искусство |

Метки: бялыницкий-бируля могилев ьеларусь живопись искусство пейзаж

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям