Татарская вышивка

В народной культуре татар некоторые изделия прикладного искусства, имевшие свое назначение в быту, стали своеобразными символами. Не должно вызывать удивления, что это в основном предметы, украшенные вышивкой, ведь именно в этом виде творчества проявилась связь с национальным песенным мелодизмом «мон», обусловленная индивидуальной эмоциональной окраской внутреннего мира народной мастерицы.

«Казанское полотенце» – «Казан селгесе» – один из таких предметов, многослойное значение которого поэтически осмыслено в фольклоре, современной литературе и драматургии. Особое отношение в народе к вышитому полотенцу закрепилось обычаями, когда было принято вручать его в качестве награды батыру-победителю на сабантуе, одаривать на свадьбе родственников жениха, украшать стены сельского дома. Сложилась и особая манера ношения полотенца юношами во время праздников: концы полотенца, накинутого на правое плечо, завязывались на левом боку. Название «Казан селгесе» полотенца приобрели довольно поздно, уже в XIX в., когда, наряду с узорной обувью и вышитыми головными уборами, они стали продуктом местного промысла и активно вывозились во многие российские города.

Неширокая полоса белого домотканого льняного полотна превращается в полотенце, приобретая вышитые композиции на концах. Обычно они декорируются тремя полосами орнамента, причем средняя, как правило, шире боковых – прием, распространенный в украшении близких по назначению тканых и вышитых изделий у многих народов.

Обычно татарская вышивка использует многоцветную палитру нитей. Среди разнообразия цветовых решений своим изяществом и изысканной красотой выделяются две группы полотенец: вышитые белым шелком и золотосеребряными нитями. Справедливо сравнение этих узоров, легких и плотных одновременно, с ажурной вязью искусных татарских ювелиров. Это сходство с драгоценным украшением усиливали включения золотых и цветных шелковых нитей, а также часто используемая отделка в виде узкой полосы фабричного золотого позумента, золотой бахромы, в которую иногда вплетались металлические украшения. Полотенца с классическим изысканным узором расшиты тамбуром, который был и остается самой популярной техникой татарских вышивок. Вышивальщица словно рисует тамбурным швом по поверхности ткани контуры прихотливых узоров, заполняя их затем разноцветными цепочками того же шва. Как свидетельствует исследователь татарской вышивки Ф. Ф. Гулова, местные мастерицы долго сохраняли традицию вышивки тамбурных цепочек с помощью крючка, который давал большую скорость вышивания по сравнению с иглой. Заметим, что в использовании этого древнего инструментария татарскими вышивальщицами сказывается общность с приемами вышивки, применявшимися у мусульманских народов Средней Азии и Закавказья.

Древние истоки тамбурного шва связывают с искусством кочевников. Правда, в татарской вышивке мы не найдем мотивов, которые бы обнаруживали зримые ассоциации с искусством тюрко-монгольского мира. Орнаментальный набор татарской вышивки – это мотивы цветочные, образующие разнообразные бордюры из цветов и побегов, букеты и композиции из них. Влияние тамбурной техники в длительном процессе отбора мотивов бесспорно: тамбурная цепочка, способная создавать свободный графический рисунок, насыщать его цветным заполнением, привела к рождению самых разных цветочно-растительных мотивов, природные прототипы которых легко узнаются. В этом смысле вышивка, в отличие от других видов традиционного искусства татар, более всего тяготеет к реалистической трактовке орнаментальных форм. Можно сказать, что основная тема, звучащая в вышивке, – это тема вечного цветения природы, богатства и красоты растительного мира.

Следует отметить, что в формировании набора орнаментов и подхода к интерпретации растительных мотивов едва ли не главную роль сыграли привозные восточные, особенно иранские, ткани. Цветочные букеты, свободно рассыпанные по полю головных покрывал, уложенные в ряд на концах полотенец и т. п., часто подражали изысканным узорам на шелковых, парчовых, кисейных тканях, которые использовались в одежде богатых горожанок.

Оригинальным следствием художественного воздействия изделий русского народного искусства стали покрывала-салфетки для посуды. Вышивка ряда таких салфеток восходит к яркой красочной росписи подносов, производившихся в селе Жостово возле Москвы и чрезвычайно модных в богатых татарских сельских домах и городских гостиных в конце XIX – начале XX вв. Вероятно, не случайны своеобразные названия этих салфеток – поднос-япма, поднос-салфет. Их вышивка не является буквальной имитацией жостовских узоров, она создана под впечатлением от цветочных композиций в интересных фигурных обрамлениях, близких характеру татарского прикладного искусства. Цветы жостовской росписи с их натурализмом были близки восприятию народных мастериц. Оба примера для нас чрезвычайно показательны с точки зрения среды, в которой накапливались и изменялись мотивы традиционной вышивки второй половины XIX – начала XX вв., вырабатывался ее характерный цветовой строй. Вышивки рождались в руках мастериц, которые использовали в быту различные привозные товары, в том числе художественные предметы. Они не только становились источником мотивов, но переосмысливались на основе уже наработанного опыта, становились своеобразной школой.

В интерьере народного татарского жилища, небогатого мебелью и практически не имевшего перегородок, многочисленные украшенные вышивкой предметы, наряду с узорными тканями, создавали неповторимую уютную атмосферу. Расшивались многоцветными узорами покрывала на подушки, подзоры для матиц (деревянные перекрытия) кашага, занавеси чаршау, обрамлявшие спальные места или отделявшие печь от остальной части избы, салфетки на посуду чынаяк япмасы, скатерти, нарядные полотенца, молитвенные коврики намазлык – каждый из этих предметов занимал свое особое место в доме. Интерьер жилища расцветал многоцветьем в дни свадебных обрядов, когда приготовленные невестой вышивки и ткани развешивались, свидетельствуя о ее мастерстве и трудолюбии.

Ткань, как основа для вышивки, служила определяющим фактором в декоративной гамме изделия. За исключением полотенец и свадебных наголенников, в татарских вышивках использовались яркие цветные ткани. Нередко случалось, однако, что к концам полотенца пришивалась цветная ткань, и тогда вышивка располагалась на полосатом фоне. Иногда пришивались полосы узорного тканья, и вышитые букеты сочетались с браными полосками и ромбами. Скатерти и салфетки, покрывала и большие завесы чаршау, фартуки шились из тканей ярких, насыщенных тонов, излюбленными были фиолетовый, бордовый, синий, красный, зеленый, желтый. Цвет фона объединял и регулировал многосоставные цветосочетания вышивки, в которой насчитывалось до десяти цветов. Каждый из них, взятый отдельно, был ярким и звучным, а в сочетании с другими становился частью продуманной гаммы. Палитра татарской вышивки всегда стремится к многоцветности, независимо от техник шва. Кроме тамбурного шва, применялась золотошвейная гладь, счетная и несчетная гладь, другие виды швов. Сам тамбур также имел разновидности – низкий и высокий. Первый вышивался тонкой шелковой нитью, создавал изящный контур рисунка. Для высокого тамбура использовалась более толстая нить – крученый шелк или гарус, выложенные мелкими стежками с рельефным эффектом. В тамбурной вышивке орнамент внутри заданного контура, нередко контрастного цвета, заполнялся цветными цепочками, выложенными подобно спирали.

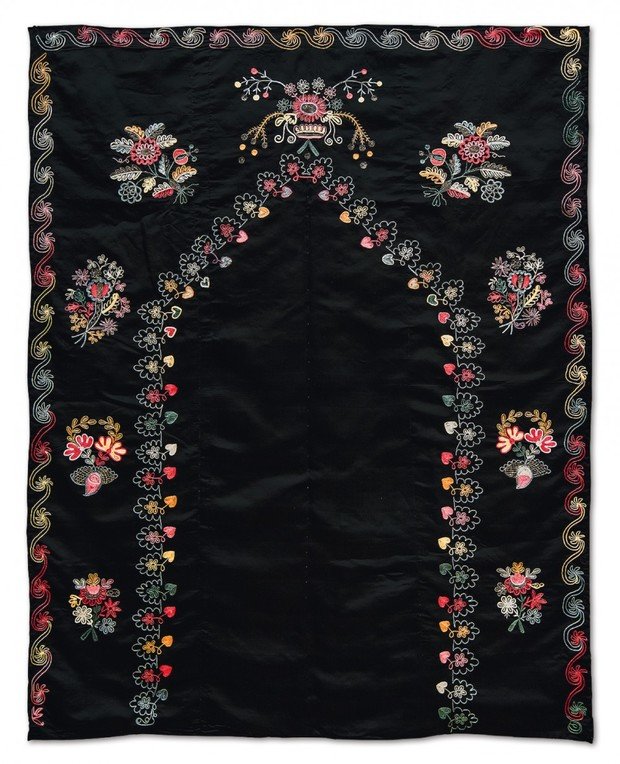

Окрашенные в глубокие темные тона и черный цвет кашемир, сукно, сатин предпочитались в изготовлении молитвенных ковриков намазлык.

Здесь вышивка была особенно нарядной, торжественной, воспринималась как драгоценность. Композиция узора намазлыка традиционно использует мотив арки, внутреннее поле которой остается свободным от вышивки. Три стороны прямоугольного поля коврика щедро заполняются орнаментом, в котором своеобразно преломляется тема вечно цветущего сада, райских врат, характерная для декоративного оформления михрабов и мусульманских ковров (например, турецких типа seccade) с характерным декором. Здесь царствуют цветочные букеты с гвоздиками, ландышами, различными полевыми цветами, даже колосками. Иногда декор намазлыков включал религиозные тексты, выполненные арабским письмом.

В определенное время вышивка играла большую роль в одежде татар, особенно женской. Так, кульмэк, вышитая рубашка из белого холста, в старину была основным элементом в комплексе женской одежды. Редкие этнографические материалы дают представление о видах такой одежды, бытовавшей у разных этнических и территориальных групп татар. Как правило, вышивкой покрывали грудной разрез, низ рукавов и подол рубахи. Применение фабричных тканей с набивным рисунком стало причиной того, что этот вид одежды почти полностью лишился вышивки: она изредка украшала воланы и оборки платья. Однако тесно связанный с рубашкой-платьем и носимый под грудным вырезом нагрудник кукрэкчэ богато украшался вышивкой. Конечно, нагрудник имел не столько декоративную, сколько охранительную функцию, защищая грудь как от холода, так и от «дурного глаза». Эту же роль успешно подхватывала вышивка – на небольшом прямоугольном куске однотонной ткани расцветали симметричные цветочные композиции, выполненные золотой нитью, или асимметричные разноцветные букеты. Известны экземпляры кукрэкчэ, покрытые религиозными цитатами – дуа, аятами. Древняя значимая роль нагрудника в одежде татарок подчеркивается его присутствием в ритуале женских похорон: кукрэкчэ раздавали подругам усопшей.

Традиционным даром невесты жениху были полотняные портянки-наголенники аяк чолгавы, аякчу – ими оборачивалась голень ноги, а вышитые концы свешивались поверх голенища сапог. Вышивки наголенников зафиксировали локальные особенности понимания узоров и цветосочетаний. В основном были приняты рисунки с крупными ярко окрашенными элементами.

Лилия Саттарова

«Журнал «Ислам» № 2(9) 2004

Татарская вышивка: «каляпушный промысел», мишарский крест и стилизованные намазлыки

Золотая нить и растительный узор татарских рукодельниц

Этнический орнамент в последние годы словно обрел второе дыхание. И теперь на улицах российских городов можно встретить модниц, чья одежда вышита национальным узором. Подобные элементы декора можно встретить и во многих квартирах. Отдельного внимания достойна и татарская вышивка. Казанский этнограф и колумнист «Реального времени» в сегодняшней колонке, написанной для нашей интернет-газеты, рассказывает, какой шов был традиционным у татар и какими узорами мастерицы украшали ткани.

«Татарки — большие рукодельницы»

В последнее время много разговоров о традиционном или этнографическом дизайне. Молодые и не очень мастера, художники, дизайнеры и производители сувенирной продукции предлагают современному татарину/татарке или простому туристу различные работы по национальным мотивам. Наиболее популярными стали образцы узоров из вышивки.

Соответственно, именно вышивка и тот орнамент, который воспроизводится ней, становится своеобразным проводником, знакомящий обывателя с материальным наследием татарского народа.

Вышивка как элемент традиционной культуры была наиболее любима татарскими мастерицами. Во-первых, для этого не требовалось сложных манипуляций. В техническом плане нужна была лишь нить, игла, вышивальный крючок, пяльца и прочие не очень сложные и недорогие приспособления. Во-вторых, благодаря этим нехитрым устройствам, женщины могли показать не только свое мастерство, но и украсить одежду, интерьер жилища. Как известно, тканевого убранства в доме татарина было всегда много — разнообразные занавеси, скатерти, салфетки, полотенца, покрывала, наволочки подзоры, молитвенные коврики (намазлыки). И как было отмечено еще К.Ф. Фуксом, «татарки — большие рукодельницы: скатерти, платки и полотенца их работ, очень красивы. Ежели у них гости, или кто из посторонних, все их рукоделия вывешиваются по стенам на веревочках и столы накрываются разноцветными скатертями».

Калфак. Начало XX века. Фото izo-museum.ru

Тамбурный шов и золоченые нити

Начиная рассказ о вышивке, первое, что вспоминается, — это вышивка тамбурным швом (ряд петелек, выходящих одна из другой), который был повсеместно распространен как среди Волго-Уральских татар, так и среди многих других тюркских народов. Причем одна из узнаваемых особенностей — полихромия, когда узор из одного цвета, перетекал в другой, и за этой хаотичностью и многообразием, складывался органичный и приятный для восприятия орнамент. Основной мотив — растительно-цветочный, переплетающийся между стежками в нескончаемый узор.

Сам шов был разный. Низкий тамбур вышивался шелковой, хлопчатобумажной нитью по контуру, крупными стежками, создавая практически невесомый рисунок. Для высокого тамбурного шва использовали крученые, достаточно толстые шелковые, хлопчатобумажные или гарусные (шерстяные) нити. Представлял собой множество мелких стежков, которые из-за «маленького шага», получались объемными. К 70-м годам XIX века среди татарских мастериц широкое распространение получает вышивка на тамбурной машине, которую, рассылали французские и американские торговые фирмы-производители. К тому же вторая половина XIX века подарила обилие новых, насыщенных и богатых по палитре цветов в анилиновых красителях. Все это позволило ускорить процесс изготовления и еще более расцветить вышивку.

Не менее известным, а может и более, было золотное шитье, получившее широкое распространение среди татар с конца XVIII века. Прежде всего, это связано с «каляпушным промыслом», который в конце XIX века кормил многих мастеров и мастериц Казани и Заказанья. Основная продукция — вышитые золотом бархатные калфаки, тюбетейки и обувь. Бархат для головных уборов закупали высших сортов, и привозился он из Западной Европы, Средней Азии, Турции, Ирана и даже Индии. Причем эти изделия продавались не только в лавках Сенного базара в Старо-Татарской слободе, а вывозились на ярмарки Российской империи, в Москву и Нижний Новгород, на Урал и в Сибирь, а также в Среднюю Азию.

В Национальном музее Республики Татарстан сохранились замечательные ранние образцы полотенец, где для вышивки, наравне с шелковыми, применялись плоские золоченые нити — бить. Узор был более графичный, чем в более поздних изделиях, а цвета — менее насыщенные из-за того, что краски были натуральные.

Полотенца. Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

В запасниках музеев сохранилось больше всего изделий с золотной вышивкой периода XIX — начала ХХ века. В это время использовались не золотые и серебряные, а металлические, очень плотно навитые на основу из бумаги нити: канитель — металлическая проволока, скрученная в виде спирали и трунцал, представляющий из себя плоскую металлическую нить, скрученную также в спираль. Причем для украшения применяли не только вышивку золотом, но и жемчуг, бисер, стеклярус, пайетки, позумент, бахрому, металлические спирали и кисти, а также разнообразные монеты и другие декоративные нашивки из металла и камня. Для татарской золотной вышивки была характерна техника гладь «вприкреп». Шов в вышивке покрывал только лицевую часть изделия, оставляя с изнаночной стороны маленький стежок.

Нельзя забывать и о знаменитых полотенцах «казан сөлгесә», где золотная вышивка выполнялась тамбурным швом. Подобные полотенца в основном изготавливались на заказ и шли на экспорт. Основа была из фабричной хлопчатобумажной ткани, к которой пришивались концы, из той же материи или шелка, обильно украшенные не только вышивкой, но и бахромой, пайетками и прочими декоративными элементами.

Мишарский акцент

Относительно украшения тканей Н.И. Воробьев в своей работе «Материальная культура Казанских татар», описывая их декорирование, отмечал, что среди татар бытовала и аппликация, когда узор создавался при помощи пришитых полос лент, бантов и розеток из них. Другая техника, приведенная им, ко второй половине XIX века вышла уже практически из бытования. Ее название «ушковая», здесь каждый лепесток нашиваемого цветка (чаще астры и георгина) делался отдельно из кусочка ленты свернутого в «ушко», создавая объем.

Среди татар разных регионов распространены были не только описанные выше техники вышивки. К примеру, как было отмечено С.В. Сусловой, у мишарей и приуральских татар в ходу была вышивка «по выдергу» или цветная перевить — из тонких шерстяных нитей по разреженному холсту, когда более тонкой нитью обвивались образовавшиеся после разрежения ткани, освободившиеся нити основы и утка. У мишарей окско-сурского междуречья, была распространена вышивка гладью с использованием разноцветных шелковых нитей. Причем гладьевой шов использовался только при заполнении внутреннего поля узоров, а сами контуры, как правило, выполняли тамбурным швом. Широко распространена была вышивка в технике «крест» у мишарей (темниковско-азеевские мишари вышивали традиционные белые домотканые рубахи) и в большей степени у татар-кряшен (впрочем, уже в ХХ веке стало распространено повсеместно). Они украшали головные уборы «сурәкә» и свадебные мужские рубахи.

Интересно отметить, что уже к середине ХХ века вышивка гладью и «крестом» стала наиболее распространенной среди татарского сельского населения. И когда сегодня многие наши современники вспоминают свое детство в деревне, то именно эти образцы для них более привычны, чем ранние.

Намазлык. Начало XX века. Фото izo-museum.ru

Техника узора

Переходя к тому, как выглядел узор вышивки, необходимо отметить, что, несмотря на то, что наиболее распространенным был стилизованно-растительный, существовали и другие варианты.

Геометрический орнамент в вышивке, в наибольшей степени был распространен у кряшен и в золотошвейном деле астраханских татар. Представлял собой зачастую повторение тканого узора, временами заменяя его. В основном это короткие и длинные, разной ширины, повторяющиеся линии, зигзаги, шестиконечные и восьмиконечные звезды, солярные знаки и прочие подобные фигуры.

Зооморфные и антропоморфные изображения были также присущи вышивке у татар. К примеру, такие встречающиеся мотивы, как птицы (чаще парные), вышитые золотной гладью на бархатных калфаках. На намазлыках и концах полотенец можно было увидеть стилизованных животных, птиц, мифических существ, или даже фигуры людей. Безусловно, принятие ислама сыграло свою роль в выборе сюжетной лини в вышивке, и наиболее часто встречающийся и сегодня признаваемый как татарский — это растительно-цветочный узор.

Композиционно построение было не однотипным, встречался стилизованный волнообразный узор, букетный, сетчатый, центрально-лучевой, круговой, розетками и в шахматном порядке. Что касается самого изображения, то наиболее часто встречаемые в вышивке делились на три основные группы: степные, луговые и, безусловно, садовые цветы и растения, то есть, то, что мастерицы могли видеть воочию и передавать увиденное из поколения в поколение. К тому же узор мог быть выполнен как практически ботаническая копия, так и быть фантазией автора.

Таким образом, вышивка, несмотря на кажущуюся простоту исполнения, являет собой не только кусочек истории, сохраняя богатство поколений, но и предстает ярким выразителем основ традиций и культуры, которые были свойственны татарскому народу.

Справка

Дина Гатина-Шафикова — научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

- В 2010 году окончила исторический факультет, на кафедре археологии в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

- В 2014 году окончила аспирантуру в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ.

- С 2010-го по 2013 год — сотрудник Национального музея Республики Татарстан.

- Исследовательские интересы: визуальная антропология, татарский костюм, история волго-уральских татар.

- Автор ряда научно-популярных и исследовательских публикаций. Колумнист «Реального времени».