- Татарская вышивка

- Реферат: Татарский народный орнамент в вышивке

- Введение

- Орнамент — своеобразный почерк народа

- Виды орнаментов татарской вышивки

- Вышивка салфеток

- Заключение

- Список литературы

- Приложение 1 . Коврик для молитв

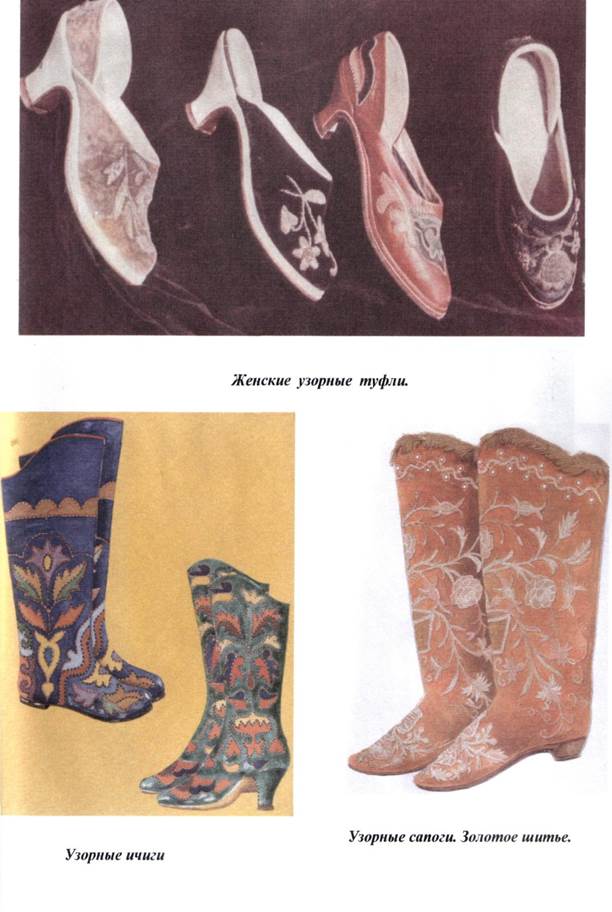

- Приложение 2. Обувь татарских женщин

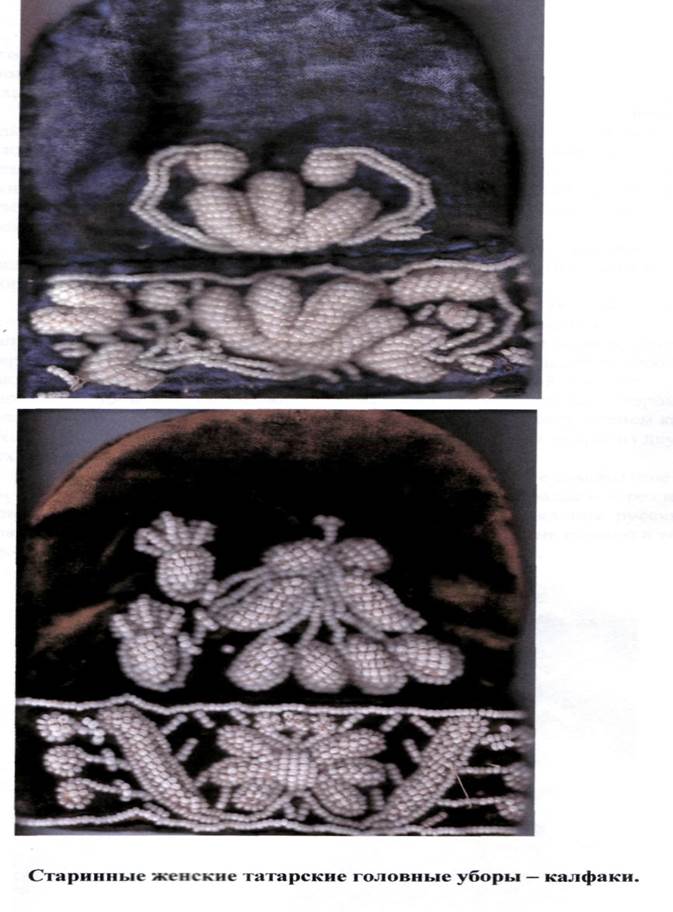

- Приложение 3. Вышитые головные уборы из фонда городского музея.

- Приложение 4. Вышитые полотенца из фонда городского музея

Татарская вышивка

В народной культуре татар некоторые изделия прикладного искусства, имевшие свое назначение в быту, стали своеобразными символами. Не должно вызывать удивления, что это в основном предметы, украшенные вышивкой, ведь именно в этом виде творчества проявилась связь с национальным песенным мелодизмом «мон», обусловленная индивидуальной эмоциональной окраской внутреннего мира народной мастерицы.

«Казанское полотенце» – «Казан селгесе» – один из таких предметов, многослойное значение которого поэтически осмыслено в фольклоре, современной литературе и драматургии. Особое отношение в народе к вышитому полотенцу закрепилось обычаями, когда было принято вручать его в качестве награды батыру-победителю на сабантуе, одаривать на свадьбе родственников жениха, украшать стены сельского дома. Сложилась и особая манера ношения полотенца юношами во время праздников: концы полотенца, накинутого на правое плечо, завязывались на левом боку. Название «Казан селгесе» полотенца приобрели довольно поздно, уже в XIX в., когда, наряду с узорной обувью и вышитыми головными уборами, они стали продуктом местного промысла и активно вывозились во многие российские города.

Неширокая полоса белого домотканого льняного полотна превращается в полотенце, приобретая вышитые композиции на концах. Обычно они декорируются тремя полосами орнамента, причем средняя, как правило, шире боковых – прием, распространенный в украшении близких по назначению тканых и вышитых изделий у многих народов.

Обычно татарская вышивка использует многоцветную палитру нитей. Среди разнообразия цветовых решений своим изяществом и изысканной красотой выделяются две группы полотенец: вышитые белым шелком и золотосеребряными нитями. Справедливо сравнение этих узоров, легких и плотных одновременно, с ажурной вязью искусных татарских ювелиров. Это сходство с драгоценным украшением усиливали включения золотых и цветных шелковых нитей, а также часто используемая отделка в виде узкой полосы фабричного золотого позумента, золотой бахромы, в которую иногда вплетались металлические украшения. Полотенца с классическим изысканным узором расшиты тамбуром, который был и остается самой популярной техникой татарских вышивок. Вышивальщица словно рисует тамбурным швом по поверхности ткани контуры прихотливых узоров, заполняя их затем разноцветными цепочками того же шва. Как свидетельствует исследователь татарской вышивки Ф. Ф. Гулова, местные мастерицы долго сохраняли традицию вышивки тамбурных цепочек с помощью крючка, который давал большую скорость вышивания по сравнению с иглой. Заметим, что в использовании этого древнего инструментария татарскими вышивальщицами сказывается общность с приемами вышивки, применявшимися у мусульманских народов Средней Азии и Закавказья.

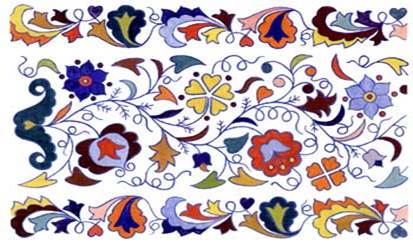

Древние истоки тамбурного шва связывают с искусством кочевников. Правда, в татарской вышивке мы не найдем мотивов, которые бы обнаруживали зримые ассоциации с искусством тюрко-монгольского мира. Орнаментальный набор татарской вышивки – это мотивы цветочные, образующие разнообразные бордюры из цветов и побегов, букеты и композиции из них. Влияние тамбурной техники в длительном процессе отбора мотивов бесспорно: тамбурная цепочка, способная создавать свободный графический рисунок, насыщать его цветным заполнением, привела к рождению самых разных цветочно-растительных мотивов, природные прототипы которых легко узнаются. В этом смысле вышивка, в отличие от других видов традиционного искусства татар, более всего тяготеет к реалистической трактовке орнаментальных форм. Можно сказать, что основная тема, звучащая в вышивке, – это тема вечного цветения природы, богатства и красоты растительного мира.

Следует отметить, что в формировании набора орнаментов и подхода к интерпретации растительных мотивов едва ли не главную роль сыграли привозные восточные, особенно иранские, ткани. Цветочные букеты, свободно рассыпанные по полю головных покрывал, уложенные в ряд на концах полотенец и т. п., часто подражали изысканным узорам на шелковых, парчовых, кисейных тканях, которые использовались в одежде богатых горожанок.

Оригинальным следствием художественного воздействия изделий русского народного искусства стали покрывала-салфетки для посуды. Вышивка ряда таких салфеток восходит к яркой красочной росписи подносов, производившихся в селе Жостово возле Москвы и чрезвычайно модных в богатых татарских сельских домах и городских гостиных в конце XIX – начале XX вв. Вероятно, не случайны своеобразные названия этих салфеток – поднос-япма, поднос-салфет. Их вышивка не является буквальной имитацией жостовских узоров, она создана под впечатлением от цветочных композиций в интересных фигурных обрамлениях, близких характеру татарского прикладного искусства. Цветы жостовской росписи с их натурализмом были близки восприятию народных мастериц. Оба примера для нас чрезвычайно показательны с точки зрения среды, в которой накапливались и изменялись мотивы традиционной вышивки второй половины XIX – начала XX вв., вырабатывался ее характерный цветовой строй. Вышивки рождались в руках мастериц, которые использовали в быту различные привозные товары, в том числе художественные предметы. Они не только становились источником мотивов, но переосмысливались на основе уже наработанного опыта, становились своеобразной школой.

В интерьере народного татарского жилища, небогатого мебелью и практически не имевшего перегородок, многочисленные украшенные вышивкой предметы, наряду с узорными тканями, создавали неповторимую уютную атмосферу. Расшивались многоцветными узорами покрывала на подушки, подзоры для матиц (деревянные перекрытия) кашага, занавеси чаршау, обрамлявшие спальные места или отделявшие печь от остальной части избы, салфетки на посуду чынаяк япмасы, скатерти, нарядные полотенца, молитвенные коврики намазлык – каждый из этих предметов занимал свое особое место в доме. Интерьер жилища расцветал многоцветьем в дни свадебных обрядов, когда приготовленные невестой вышивки и ткани развешивались, свидетельствуя о ее мастерстве и трудолюбии.

Ткань, как основа для вышивки, служила определяющим фактором в декоративной гамме изделия. За исключением полотенец и свадебных наголенников, в татарских вышивках использовались яркие цветные ткани. Нередко случалось, однако, что к концам полотенца пришивалась цветная ткань, и тогда вышивка располагалась на полосатом фоне. Иногда пришивались полосы узорного тканья, и вышитые букеты сочетались с браными полосками и ромбами. Скатерти и салфетки, покрывала и большие завесы чаршау, фартуки шились из тканей ярких, насыщенных тонов, излюбленными были фиолетовый, бордовый, синий, красный, зеленый, желтый. Цвет фона объединял и регулировал многосоставные цветосочетания вышивки, в которой насчитывалось до десяти цветов. Каждый из них, взятый отдельно, был ярким и звучным, а в сочетании с другими становился частью продуманной гаммы. Палитра татарской вышивки всегда стремится к многоцветности, независимо от техник шва. Кроме тамбурного шва, применялась золотошвейная гладь, счетная и несчетная гладь, другие виды швов. Сам тамбур также имел разновидности – низкий и высокий. Первый вышивался тонкой шелковой нитью, создавал изящный контур рисунка. Для высокого тамбура использовалась более толстая нить – крученый шелк или гарус, выложенные мелкими стежками с рельефным эффектом. В тамбурной вышивке орнамент внутри заданного контура, нередко контрастного цвета, заполнялся цветными цепочками, выложенными подобно спирали.

Окрашенные в глубокие темные тона и черный цвет кашемир, сукно, сатин предпочитались в изготовлении молитвенных ковриков намазлык.

Здесь вышивка была особенно нарядной, торжественной, воспринималась как драгоценность. Композиция узора намазлыка традиционно использует мотив арки, внутреннее поле которой остается свободным от вышивки. Три стороны прямоугольного поля коврика щедро заполняются орнаментом, в котором своеобразно преломляется тема вечно цветущего сада, райских врат, характерная для декоративного оформления михрабов и мусульманских ковров (например, турецких типа seccade) с характерным декором. Здесь царствуют цветочные букеты с гвоздиками, ландышами, различными полевыми цветами, даже колосками. Иногда декор намазлыков включал религиозные тексты, выполненные арабским письмом.

В определенное время вышивка играла большую роль в одежде татар, особенно женской. Так, кульмэк, вышитая рубашка из белого холста, в старину была основным элементом в комплексе женской одежды. Редкие этнографические материалы дают представление о видах такой одежды, бытовавшей у разных этнических и территориальных групп татар. Как правило, вышивкой покрывали грудной разрез, низ рукавов и подол рубахи. Применение фабричных тканей с набивным рисунком стало причиной того, что этот вид одежды почти полностью лишился вышивки: она изредка украшала воланы и оборки платья. Однако тесно связанный с рубашкой-платьем и носимый под грудным вырезом нагрудник кукрэкчэ богато украшался вышивкой. Конечно, нагрудник имел не столько декоративную, сколько охранительную функцию, защищая грудь как от холода, так и от «дурного глаза». Эту же роль успешно подхватывала вышивка – на небольшом прямоугольном куске однотонной ткани расцветали симметричные цветочные композиции, выполненные золотой нитью, или асимметричные разноцветные букеты. Известны экземпляры кукрэкчэ, покрытые религиозными цитатами – дуа, аятами. Древняя значимая роль нагрудника в одежде татарок подчеркивается его присутствием в ритуале женских похорон: кукрэкчэ раздавали подругам усопшей.

Традиционным даром невесты жениху были полотняные портянки-наголенники аяк чолгавы, аякчу – ими оборачивалась голень ноги, а вышитые концы свешивались поверх голенища сапог. Вышивки наголенников зафиксировали локальные особенности понимания узоров и цветосочетаний. В основном были приняты рисунки с крупными ярко окрашенными элементами.

Лилия Саттарова

«Журнал «Ислам» № 2(9) 2004

Реферат: Татарский народный орнамент в вышивке

| Название: Татарский народный орнамент в вышивке Раздел: Остальные рефераты Тип: реферат Добавлен 13:02:39 16 сентября 2011 Похожие работы Просмотров: 5228 Комментариев: 6 Оценило: 6 человек Средний балл: 4.2 Оценка: 4 Скачать | ||

|

Мотив, близкий к изображению пионов в вышивке.

Мотив гвоздики в татарском орнаменте

Геометрическому орнаменту в вышивке в большинстве случаев отводится вспомогательная роль. Так, мотивы меандра (связанного и разорванного), спирали, скобы, набегающей волны, жгута, плетенки, веревочки и др. используются в композициях каём и бордюров. Сложные геометрические формы — розетки с фестончатыми краями, сердцеобразный мотив и т. д. выступают обрамлением ведущих цветочно-растительных мотивов.

В более чистом виде геометрические мотивы встречаются в счетных вышивках. Например, геометрический орнамент на концах полотенец, выполненных цветной перевитью, это в основном образованные различными комбинациями прямых и ломаных линий решетки из зигзагов, треугольников, квадратов, ромбов (простых, спаренных, городчатых). На начелышах «сүрәкә» в полосе бордюра нитями прикрепа создаются легкие орнаментальные ленты: ритмичным повтором двух-трех перекрещивающихся зигзагов или чередованием мотивов спирали и ромба с продолженными сторонами. Для вышивки поверх золотного фона начелышей, типичны шестигранная розетка, восьмиконечная звезда, ступенчатый треугольник, квадрат или ромб с различной внутренней разработкой, Х-образная фигура. На свадебных платках «түгәрәк яулык» геометрический орнамент представлен мотивами ромба, квадрата, розетки, углов и т. д. Для этих платков характерен и геометризованный орнамент (листовидные узоры).

Из линейных геометрических мотивов н

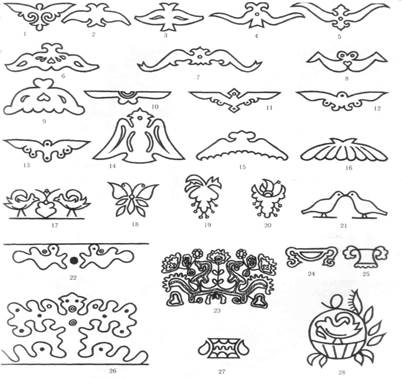

Зооморфные мотивы — характерные для декоративно-прикладного искусства русских и финно-угорских народов, в татарских вышивках встречаются очень редко. Одна из причин этого — запреты мусульманской религии на изображение живых существ. От этого идет и некоторая односторонность развития орнаментального искусства татар. Однако «табу» на изображение живых существ вызвало к жизни множество вариантов, не запрещенных религией типов орнамента. И все же, несмотря на самые жесткие каноны, диктуемые религией, творчество отдельных народных мастеров воспроизводило и живые образы, населяющие окружающий мир, находилось место и для изображения сказочных, фантастических героев. Однако установить в узорах вышивок XIX века изображения птиц, бабочек, коней и пр. представляет немалую трудность — настолько стилизованы они, переработаны в духе растительного орнамента. Более реалистично зооморфные мотивы трактуются в золотошвейной глади. Дополнительную трудность в обнаружении зооморфных мотивов представляет многоцветность тамбура. Поэтому в вышивке со сплошным полихромным заполнением труднее прочитать зооморфное начало, чем в вышивке, где тамбур прорисовывает лишь контурные линии.

В вышитых узорах полотенца встречается такая деталь, как мотив дерева-цветка, разделяющего коней одной пары. Этот мотив не что иное, как изобразительный след двух широко распространенных в язычестве культов: земли-матери и деревьев. Еще со времен матриархата плодородящая сила земли олицетворялась в образе женского божества и столь же древним является ее символическое изображение в виде различных форм растительности. Так же изображалось и священное древо жизни, источник жизненной силы, символ плодородия, вместилище души предков. Мотив древа-цветка в полотенце является стержнем трехчастной композиции, сюжетный смысл которой некогда мог означать сцену поклонения симметрично стоящих всадников женскому божеству, или древу.

В вышитом узоре на концах свадебных наголенников тамбур не только обводит контуры мотивов, но и участвует в заполнении его элементов. Нижние детали своеобразного букета из листьев различных форм и размеров заполнены ковровым швом, а верхние — зигзагообразной сеткой тамбура. Если в полотенце отражались графически-лаконичные линии, вызвавшие ассоциацию с образом коней, то в других изделиях замечаем, что «букет-куст» напоминает гигантскую бабочку, с раскинутыми в полете крыльями, а трилистник, завершающий верх букета,- не что иное, как двуглавая птица. Это свойственное народному искусству упрощение и обобщение изображения, в конечном счете, рождало новый самостоятельный условный орнаментальный знак.

Зооморфные мотивы в татарском орнаменте вышивки

Значительное место в декоративном искусстве татар занимала графика. Буквами арабского алфавита, выполненными сложной вязью, украшались заставки и концовки книг, оформлялись шамаили для интерьера жилищ. Незначительное отражение эта традиция нашла и в вышивке. Так, некоторые вышивки прошлого столетия (полотенца, носовые платки, наволочки, чаще намазлыки) сопровождаются текстом — изречениями, посвящениями, добрыми пожеланиями, вышитыми арабской вязью.

Орнамент современных вышивок в основном продолжает традиции народной вышивки прошлого. Цветочно-растительные узоры остаются столь же популярными в народе, как и прежде. В немалой степени это связано с тем, что тамбурный шов остается ведущей техникой и на сегодняшний день.

Вышивка салфеток

Выбирая узор для наших салфеток, мы обратили внимание на то, что в книге Ф.Х. Валеева узоры, используемые в тамбурной и золотошвейной вышивках, отличаются большим разнообразием мотивов и обилием их вариаций. Однако ознакомившись с вышитыми изделиями городского музея, мы увидели полотенца, выполненные счетной гладью с геометрическим рисунком (приложение 4).Мы опросили не мало знакомых и соседей, чтобы найти женщин, которые занимались вышивкой.С большим трудом, но нам все-таки посчастливилось познакомиться с двумя жительницами нашего города: Бакировой Нураньей Абунакировной и Аксановой Сарой. Они показали нам свои изделия, которые вышивали в молодости. Их изделия, выполненные гладью и швом крест мало напоминали татарский орнамент (Приложение 5). Эти женщины приехали в наш город в 30-е годы детьми, поэтому видно, что на их творчестве отразилось веяние городского быта и рядом живущих жителей других народностей.

На своих изделия мы решили показать традиционную вышивку татарских женщин, выполненную тамбурным швом.

|

Тамбурный шов применяется не только в вышивках, но и при отделке изделия. Внешне выглядит вроде цепочки. По характеру стежков в татарской вышивке различают тамбур низкий (элме), шитый крупными стежками, и

тамбур высокий, шитый мелкими стежками, создающими впечатление рельефно нашитого шнурка ( куперткэн элме). В последнем случае обычно употреблялись толстые нитки из крученого шелка. Для вышивки салфеток мы взяли традиционные для татарской вышивки цветочно-растительные узоры, а края вышили популярным мотивом «виноградной лозы».

Фото вышитых салфеток.

Заключение

Работая над проектом, мы выяснили, что вышивка является одним из массовых и традиционных видов татарского народного творчества. В давние времена вышивать умели молодые и старые женщины всех социальных прослоек города и деревни. Изучая литературу, пришли к выводу, что литературы по специальному изучению татарского народного орнамента, как и в целом декоративно-прикладного искусства татар очень мало. Тем не менее, мы выяснили, что в разработке орнамента в вышивке татарские мастера и мастерицы достигли большой виртуозности, создав многочисленные узоры и приемы их построений. Они прекрасно понимали значение гармонии, формы, ритма, законов цветовых соотношений. Во времена седой древности украшениям и узорам вещей, одежды, сооружений придавалось значение символа, оберега, охраняющего владельца предмета или одежды от враждебных и невидимых сил. Орнаментальные украшения являлись и знаками, помогающими определить племенное, социальное и общественное положение человека. Эти особенности, мы можем наблюдать и в русском декоративно-прикладном творчестве, что характеризует народное искусство как общечеловеческое, « планетарное», но при этом сохраняется ярко выраженный национальный характер.

Внимание к татарскому орнаменту вызывается не только проблемами, связанными с их научным характером и представляющими определенный интерес для искусствоведов, этнографов, историков, но и практическими задачами творческого освоения богатейшего орнаментального наследия народа художниками, архитекторами, мастерами художественной промышленности.

В результате исследования литературы, мы узнали, что татарские женщины применяли многие виды вышивок, но к самому древнему виду творчества татар относится тамбурная вышивка. Этот шов относится к древнейшим видам вышивальной техники азиатских народов. Данная техника, стала доминирующей у татар, проникнув впоследствии в творчество чувашей-анатри и русских Среднего Поволжья. Однако работая в городском музее и познакомившись с творчеством жительниц нашего города, мы не обнаружили именно этой техники вышивания. Для того, чтобы воскресить забытый вид творчества, мы вышили салфетки с применением тамбурного шва.

В результате наших исследований, мы пришли к выводу, что творчество наших народов очень многое связывает. Известная роль в этом процессе относится и к тем этнокультурным взаимоотношениям, которые постоянно существовали у татар и их предков с соседними народностями. У наших народов разные обычаи и традиции, но это не мешает нашему существованию. Нам интересны и мы хотим знать традиции других народов.

Надеемся, что наш материал вызовет интерес учащихся к произведениям народного искусства татар, истории, поможет в воспитании художественного вкуса и развитию творческих способностей.

Кружат нас жизни повороты,

Но вновь и вновь

Объединяют все народы

Согласье, дружба и любовь.

Список литературы

1. Валеев Ф.Х., Татарский народный орнамент.Казань, 2002.-295 с.

2. Гулова Ф.Ф.Татарская народная вышивка / Под ред. Р.Г. Мухамедовой, Казань, Татарское книжное издательство, 1980 .-332 с.

3. Горяева Н.А., декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учеб. Для 5 кл. общеобразовательных учреждений/ Под ред. Б.М. Неменского.- М,: Просвещение, 2000.-176 с.: ил.

4. Н.Г. Климова., Народный орнамент в композиции художественных изделий.- М.: — Изобразительное искусство, 1993

Приложение 1 . Коврик для молитв

Приложение 2.

Обувь татарских женщин

Приложение 3.

|

Вышитые головные уборы из фонда городского музея.