- Антивозрастные программы. Фотостарение по Глогау

- Что влияет на фотостарение

- Роль меланина

- Классификация фотостарения Глогау (R. Glogau)

- Классификация боли в шее по типу лечения

- Особенности классификации

- Подходит ли лечение человеку?

- Готов ли человек к лечению?

- Дифференциальная диагностика

- 1. Боль в шее с ограничением мобильности

- 2. Боль в шее с радикулопатией

- 3. Боль в шее с нарушением координации движений

- 4. Боль в шее с головной болью

- Определение стадии

- Стратегии лечения

- 1. Боль в шее с ограничением мобильности

- 2. Боль в шее с радикулопатией

- 3. Боль в шее с нарушением координации движений

- 4. Боль в шее с головной болью

Антивозрастные программы. Фотостарение по Глогау

В настоящее время перед дерматокосметологами стоит важная задача – создать современную программу омоложения кожи с прогнозируемыми результатами. Из большого количества методик необходимо выбрать максимально физиологичные, эффективные и безопасные, которые приводят к хорошим и отличным эстетическим результатам. Лечение с помощью любой методики воздействует на определенные слои тканей, запуская биохимические процессы, в том числе стимулирующие. Так, например, пилинги, являясь дозированной запрограммированной травмой кожи, кроме эксфолиирующего действия, стимулируют механизмы регенерации и репарации. Таким образом, при проведении пилингов мы получаем, помимо улучшения микротекстуры и микрорельефа кожи, активацию обменных, защитных и восстановительных процессов на тех уровнях, где было проведено воздействие.

При составлении антивозрастных программ необходимо знать основные патоморфологические процессы, развивающиеся в коже с возрастом. Классически выделяют хроно- и фотостарение, которые отличаются по своим патогенетическим и клиническим проявлениям.

Клинические проявления хроностарения отражают атрофические процессы, характерные для этого типа старения. Кожа становится истонченной, почти прозрачной, с сеточкой мелких поверхностных морщин и с просвечивающейся сосудистой сетью, склонной к сухости и шелушению. На гистологическом уровне выявляются уменьшение толщины эпидермиса, сглаживание эпидермодермальных выростов, уплощение дермального слоя с уменьшением количества и уплотнением имеющихся коллагеновых волокон, деградацией эластиновых волокон и уменьшением уровня гликозаминогликанов, в том числе гиалуроновой кислоты.

Кожа при фотостарении, как правило, утолщенная с утрированной микротекстурой и микрорельефом, имеет склонность к выраженной сухости и снижению тонуса. Кроме того, наблюдаются нарушения пигментации по типу лентиго с повышенным риском новообразований.

Фотостарение — это процесс хронического воспаления в ответ на агрессивное действие ультрафиолетовых (УФ) лучей.

Что влияет на фотостарение

Из УФ-диапазона на кожу попадает УФ-В (280–320 нм) и УФ-А (320–400 нм) излучение, тогда как УФ-С (200–280 нм) полностью поглощается озоновым слоем атмосферы. Энергия УФ-А почти в 100 раз больше, чем УФ-В, однако УФ-В сильнее повреждает кожу, вызывая в ней настоящую фотохимическую бурю. К счастью, УФ-В не проникает дальше эпидермиса. Способность УФ-А вызывать повреждение биологических молекул ниже, чем у УФ-В. Однако УФ-А-лучи проникают в дерму и при достаточно длительной экспозиции могут приводить к повреждению коллагеновых волокон и образованию морщин. Так как антиоксиданты, нанесенные на кожу перед УФ-облучением, в значительной степени предотвращают его негативные последствия, можно предположить, что свободнорадикальное окисление играет ведущую роль в УФ-индуцированном повреждении кожи, а остальные эффекты являются его следствием. В то же время нельзя не учитывать прямого воздействия УФ-излучения на структуры клетки.

Из всех возможных реакций с участием свободных радикалов наибольшее значение имеют превращения липидов и нуклеиновых кислот. Свободные радикалы липидов запускают реакцию перекисного окисления липидов биологических мембран, в результате которой не только образуется большое количество новых свободных радикалов (эффект «снежного кома»), но и появляются метаболиты арахидоновой кислоты, которые инициируют воспалительную реакцию. Свободнорадикальные реакции в молекуле ДНК приводят к ее повреждению (образованию пиримидиновых димеров), что чаще всего вызывает гибель клетки (апоптоз), но может также привести и к ее перерождению в опухолевую.

УФ-излучение стимулирует базальные кератиноциты, тучные клетки, меланоциты, клетки эндотелия кровеносных сосудов. Отчасти это происходит за счет продуктов свободнорадикальных реакций, отчасти – вследствие прямого воздействия УФ-излучения на клетки. Усиление скорости деления базальных кератиноцитов приводит к увеличению толщины эпидермиса, что позволяет снизить уровень излучения, достигающий живых клеток. В результате стимуляции эпидермальных меланоцитов происходит усиление пигментации кожи – загар. При этом УФ-А вызывает так называемую немедленную пигментацию (сероватый загар, появляющийся практически сразу после облучения), а УФ-В – замедленную пигментацию (коричневый загар, которому предшествует покраснение кожи – эритема).

Стимуляция эндотелиальных клеток кровеносных сосудов приводит к усилению ангиогенеза. Косвенным образом это может стимулировать канцерогенез, пробуждая «дремлющие» опухолевые клетки.

Еще одним важным эффектом УФ-излучения является иммуносупрессия – уменьшение числа клеток Лангерганса в эпидермисе. Иммуносупрессия также вносит свой вклад в канцерогенез, позволяя переродившимся клеткам ускользать от контроля иммунной системы.

Роль меланина

Рассмотрим, каким образом меланин влияет на события, происходящие в коже после УФ-облучения.

Спектр поглощения меланина перекрывает весь диапазон видимого света (поэтому меланин выглядит черным) и УФ-диапазон. Когда меланин поглощает кванты света, он ведет себя как любая другая молекула – старается избавиться от лишней энергии. Часть энергии он превращает в тепло, а часть расходует на фотохимические реакции. Меланин и его предшественники могут окисляться, полимеризоваться, а также продуцировать свободные радикалы кислорода, которые повреждают клетку. Наиболее высокая склонность к генерированию свободных радикалов отмечена у феомеланина, который содержится в коже рыжеволосых людей.

Из-за способности меланина при поглощении УФ-излучения генерировать активные формы кислорода (АФК) H.Z. Hill назвал его обоюдоострым мечом (two edged sword). По мнению H.Z. Hill, меланин служит хорошим УФ-фильтром только в черной коже, где он содержится в высокой концентрации и распределен нужным образом. В светлой коже меланин может увеличивать риск повреждения ДНК, продуцируя АФК под воздействием УФ-излучения.

Важная роль в защите кожи от УФ-излучения принадлежит бесцветным предшественникам меланина – ДГИ и ДГИКК. При окислении они полимеризуются, в результате чего образуются коричневый и черный пигменты – эумеланины. Окисление может происходить при участии ферментов или спонтанно. Впервые антиоксидантные свойства предшественников меланина обнаружили ученые из University of Naples Federico II (Италия). Оказалось, что ДГИ и ДГИКК ингибируют окисление арахидоновой кислоты 5-липооксигеназой. Кроме того, ДГИ и ДГИКК в концентрации 100 мкМ существенно снижают образование малонового диальдегида – маркера интенсивности протекания перекисного окисления липидов. При этом наиболее сильное антиоксидантное действие оказывал ДГИ, эффективность которого была сравнима альфа -то- коферолом. Результаты этих исследований позволили авторам сделать вывод об эффективности предшественников меланина как эндогенных антиоксидантов. Дальнейшие исследования показали, что ДГИ и ДГИКК играют важную роль в защите кожи от повреждения при любых воспалительных процессах.

При воспалении в коже появляется окись азота (NO), которая синтезируется макрофагами из аминокислоты аргинина. Кроме NO, макрофаг производит большое количество АФК (в частности, супероксид и перекись водорода). При реакции NO с АФК образуются крайне токсичные молекулы, например нитритион и пероксинитрит. В условиях in vitro показано, что в присутствии ДГИ и ДГИКК происходит ингибирование таких NO-индуцированных окислительных реак- ций, как окисление альфа-токоферола. По мере расходования NO происходит накопление темного пигмента. Эти данные позволили Marco d’Ischia [20] предположить, что черные и коричневые эумеланины можно рассматривать всего лишь как побочный продукт полезной деятельности ДГИ и ДГИКК.

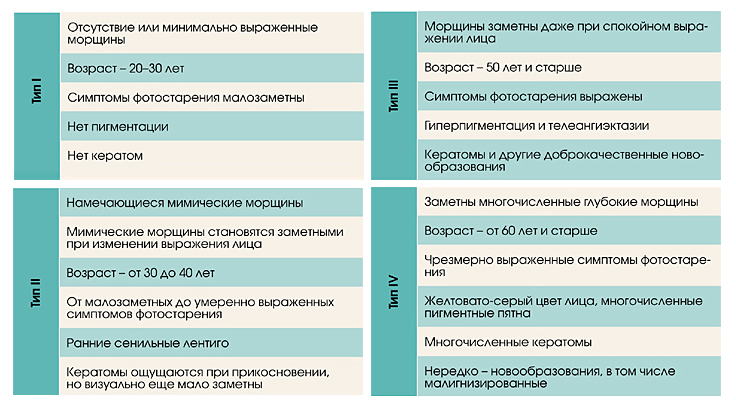

Антиоксидантными свойствами обладает и сам эумеланин. В последние годы предпринимаются попытки использовать разные синтетические меланины и меланины, полученные биотехнологическим путем, в медицине и косметологии в качестве антиоксидантов. Итак, защиту кожи от воздействия УФ-излучения берет на себя антиоксидантная система, перехватывающая свободные радикалы и блокирующая свободнорадикальные реакции в коже. В результате происходит поглощение излучения с помощью естественных УФ-фильтров, утолщение кожного покрова, на поверхности кожи появляются насыщенные, устойчивые к окислению жиры. УФ-лучи типа В, обладающие меньшей проникающей способностью, вызывают реактивное утолщение эпидермиса, локализованную активацию меланоцитарной системы и повреждение базальных клеток, повышая риск развития новообразований. УФ-лучи В обладают значительно более высоким повреж- дающим потенциалом, но годовая суммарная доза УФ-излучения типа А превышает дозу лучей типа В в 1000 раз, что обусловливает развитие основных патогенетических механизмов фотостарения именно на уровне дермы. Проведенные клинические исследования показали, что старение открытых участков кожи на 80% обусловлено фотоповреждением. Лицо, шея, декольте, кисти практически всегда на виду, являясь своеобразными «визитками» образа. Поэтому возрастные изменения кожи этих зон особенно волнуют пациентов. Учитывая данные факты, усилия косметолога должны быть направлены на коррекцию последствий и на сами дегенеративные процессы, развертывающиеся в коже проблемных зон и областей. В настоящее время существуют классификации, объединяющие симптомы старения по тем или иным признакам. Так как практически все пациенты имеют признаки фотоповреждения разной степени выраженности, была разработана классификация фотостарения Глогау (R. Glogau) (рис.1), которая позволяет составить программу профилактики и коррекции возрастных изменений, ориентируясь на степень фотоповреждения кожи. Ориентируясь на указанные типы фотостарения, антивозрастная программа может включать те или иные методики омолаживания и стимулирования собственного потенциала клеток.

Классификация фотостарения Глогау (R. Glogau)

Рис. 1. Классификация фотостарения Глогау (R. Glogau)

Так, при I типе (по Глогау), характеризующемся минимальными проявлениями фотостарения, рекомендованы правильный уход по конституциональному типу кожи, учитывая индивидуальные особенности, и ежедневное использование фотозащитных средств с градацией уровня фотозащиты в зависимости от сезона. Из профессиональных процедур показаны поверхностные пилинги, деликатно очищающие кожу и оказывающие мягкое стимулирующее действие на эпидермис. На данном этапе возможно проведение методики биоревитализации для оптимизации метаболических и регенеративных механизмов кожи с целью поддержания собственного потенциала клеток.

При II типе антивозрастная программа расширяется, так как более выраженными становятся признаки фотостарения и прогрессирует развитие статических морщин. Пилинги проводятся на поверхностном и поверхностно — срединном уровнях, позволяющих улучшать микротекстуру и микрорельеф кожи, сглаживать мелкие и уменьшать глубокие морщины. Биоревитализация показана в режиме повторяющихся курсов для улучшения гидратации и вязкоэластичных свойств, а также для поддержания и стимулирования обменных и восстановительных процессов на всех уровнях кожи. При выраженной дегидратации, склонности к снижению тонуса тканей, а также при активной мимике рекомендуются процедуры с использованием пластичных филлерных препаратов, выполняемые в технике «армирования» или «прошивания» проблемных зон. Более эффективным будет сочетание перечисленных выше методик с инъекциями ботулотоксина для профилактики появления и усугубления динамических и статико-динамических морщин, что позволит получить максимальный эстетический результат у данной категории пациентов.

III тип фотостарения требует уже более активных методик омолаживания. Помимо ежедневного грамотного ухода, необходимо ежедневно пользоваться фотозащитными средствами. Геропротективные методики играют ведущую роль при составлении программ для пациентов с этим типом фотостарения. Разнообразие аппаратных методик позволяет выбрать необходимые и воздействовать практически на все этапы дегенерации тканей, что окажет стимулирующее, детоксикационное, лимфодренажное действие. Учитывая степень деградации разных слоев кожи, при этом типе старения проводятся более глубокие пилинги. Мезотерапия включает использование препаратов, направленных на устранение эндогенного дефицита тех или иных компонентов, а также на стимуляцию синтетической активности клеток. Для нивелирования и уменьшения морщин и складок показано проведение контурной пластики, с помощью которой также можно скорректировать нарастающие изменения контура лица.

При IV типе фотостарения по Глогау антивозрастная программа включает комбинирование перечисленных методик, согласно которым проводятся подготовительные, реабилитационные и поддерживающие процедуры при использовании радикальных методов омолаживания.

Классификация боли в шее по типу лечения

Существует много различных способов классификации боли в шее, однако в последние годы подход, основанный на типе лечения, стал экономически более выгодным при ведении пациентов с болью в шее. Данная классификация была впервые предложена в 2004 году Childs. В ее основу была положена общая цель лечения, а не распределение пациентов в зависимости от имеющейся патологии.

В 2007 году Fritz и Brennan подтвердили правильность данного подхода, обнаружив, что вмешательства, соответствующие критериям классификации, приводили к лучшим результатам, чем проведение мероприятий в соответствии с другими принципами. В 2008 году классификация была обновлена рамках руководства Американской Ассоциации Физической Терапии, и в настоящее время включает четыре категории: (1) боль в шее с дефицитом подвижности, (2) боль в шее с радикулопатией, (3) боль в шее с нарушением координации движений и (4) боль в шее с головной болью.

Друзья, совсем скоро состоится семинар Георгия Темичева «Диагностика и терапия проблем в шее». Узнать подробнее…

Вместе с тем, в рамках каждой категории необходимо принимать дополнительные решения для более точного выбора соответствующего метода лечения. Таким образом, первый шаг в использовании данной классификации заключается в выборе тактики лечения, наиболее полно отвечающей потребностям пациента.

Особенности классификации

К предполагаемым причинам боли в шее относятся дегенеративные изменения, протрузии дисков, нарушение функции мышц, поражение соединительной и нервной ткани. Кроме выявления серьезной патологии (например, переломы, онкология и т.д.), диагностическая ценность визуализации в определении источника боли в шее невелика. Например, многие радиографические находки, будь то спондилез или грыжа межпозвонкового диска, встречаются достаточно часто у людей, не испытывающих боли.

Таким образом, данная классификация основана на имеющихся у пациента признаках, симптомах и нарушениях, а не патологоанатомических источниках боли, и разработана для того, чтобы помочь клиницисту определиться с тактикой лечения.

Подходит ли лечение человеку?

Первоначально пациенты с болью в шее должны быть основательно проверены на потенциально серьезную патологию, такую как перелом, нестабильность, миелопатия, рак, воспалительный процесс или поражение внутренних органов.

Готов ли человек к лечению?

Также должны учитываться факторы, которые связаны с личностными особенностями пациента и особенностями окружающей среды, поскольку они могут пролонгировать боль в шее. К ним относятся:

- психосоциальные факторы, такие как страх и избегание, депрессия, тревога и катастрофизация;

- факторы окружающей среды, такие как эргономика, трудовая и рекреационная деятельность.

Выявление в процессе оценки психосоциальных или социально-средовых факторов может сориентировать терапевта на использование конкретных образовательных стратегий с целью оптимизации результатов физиотерапевтических мероприятий.

Дифференциальная диагностика

После того, как серьезная патология была исключена, а личные и средовые факторы учтены, и пациент считается подходящим для определенного типа лечения, терапевт может продолжить обследование, которое прояснит детали заболевания. Дифференциальная диагностика клинических проявлений используется для определения наиболее значимых нарушений, которые связаны с ограничениями пациента в рамках конкретной мышечно-скелетной проблемы.

1. Боль в шее с ограничением мобильности

Симптомы:

• центральная и/или унилатеральная боль в шее;

• ограничение амплитуды движений, что сопровождается болью;

• может присутствовать отраженная боль в плечевом поясе или верхней конечности.

Клинические находки:

• ограничение амплитуды движений;

• боль в шее возникает в конце амплитуды активных или пассивных движений;

• ограничение мобильности сегментов шейного и грудного отделов позвоночника;

• боль в шее и отраженная боль провоцируется раздражением шейного или грудного отделов, мускулатуры шеи;

• ухудшение двигательного контроля лопатки и уменьшение силы окружающих мышц может присутствовать у пациентов с подострой и хронической болью в шее.

2. Боль в шее с радикулопатией

Симптомы:

• боль в шее, отдающая в верхнюю конечность;

• парестезия, онемение и мышечная слабость по сегментарному типу.

Клинические находки:

• боль в шее и отраженная боль усиливается и уменьшается во время тестирования: нейродинамические тесты для верхней конечности, тест Спурлинга, дистракция шейного отдела;

• нарушение чувствительности, снижение мышечной силы и изменение рефлексов вследствие поражения нервных корешков.

3. Боль в шее с нарушением координации движений

Симптомы:

• возникновение симптомов связано с предшествующей травмой (например, хлыстовой травмой);

• отраженная боль в плечевом поясе или верхней конечности;

• признаки сотрясения головного мозга: головная боль, головокружение/тошнота, нарушение памяти, снижение концентрации внимания, гиперчувствительность (к механическим, температурным, звуковым, обонятельным и световым раздражителям).

Клинические находки:

• положительный тест выносливости сгибателей шеи;

• положительный алгометрический тест;

• снижение силы и выносливости мышц шейного отдела;

• боль в шее в середине амплитуды, усиливающаяся в конце амплитуды;

• локальная болезненность мышц;

• изменение активации двигательных паттернов, проприоцептивный дефицит, нарушение постурального баланса и двигательного контроля;

• боль в шее и отраженная боль, возникающие при провокации на уровне сегментов шейного отдела.

4. Боль в шее с головной болью

Симптомы:

• непостоянная, унилатеральная боль в шее, отдающая в голову;

• головная боль провоцируется движениями в шее, либо положениями, поддерживаемыми в течение продолжительного времени.

Клинические находки:

• положительный тест флексии-ротации;

• головная боль провоцируется раздражением сегментов верхнего шейного отдела;

• ограничение амплитуды движений шейного отдела;

• ограничение сегментарной мобильности верхнего шейного отдела;

• дефицит силы, выносливости и координации мышц шейного отдела.

Специалисты должны понимать, что эти категории не являются исключительными или исчерпывающими, а определение пациента в категорию, которая «лучше всего соответствует» его текущей клинической картине, зависит от клинических рассуждений и заключения врача.

Определение стадии

Острая, подострая и хроническая стадии — это временные этапы, которые учитываются для классификации состояния пациента и выбора лечебных мероприятий:

- в острой стадия состояние пациента характеризуется выраженным раздражением тканей (боль в покое или при минимальных движениях — до сопротивления тканей);

- в подострой стадия состояние тканей характеризуется умеренным раздражением (боль при движениях в среднем диапазоне, которая нарастает при движениях в конце диапазона — на уровне сопротивления тканей);

- хронические состояния часто имеют низкую степень раздражения тканей (боль, которая появляется при движениях или положениях позвоночника в конце диапазона в течение длительного времени: избыточное давление на уровне сопротивления тканей).

Бывают случаи, когда степень раздражения тканей и длительность симптомов не совпадают, это требует от клинициста формулировки заключения с поправкой на индивидуальные особенности пациента.

Стратегии лечения

1. Боль в шее с ограничением мобильности

Острая стадия:

• манипуляции на грудном отделе;

• мобилизации или манипуляции на шейном отделе;

• упражнения на увеличение амплитуды движений и растяжку мышц шейного отдела, изометрические упражнения;

• упражнения с инструктором на растяжку мышц, окружающих лопатку и мышц верхней конечности, упражнения на силу и выносливость;

• базовая программа тренировок.

Подострая стадия:

• мобилизации или манипуляции на шейном отделе;

• манипуляции на грудном отделе;

• упражнения для увеличения выносливости мышц, окружающих лопатку.

Хроническая стадия:

• манипуляции на грудном отделе;

• мобилизации на шейном отделе;

• комбинированные упражнения для лопатки + мобилизации или манипуляции;

• мышцы, окружающие лопатку: упражнения для улучшения нейромышечной активации, координации и проприорецепции, постуральный тренинг, упражнения на силу и выносливость, аэробные упражнения.

• сухие игры, электростимуляция, механическая тракция;

• ведение активного образа жизни.

2. Боль в шее с радикулопатией

Острая стадия:

• упражнения: элементы мобилизации и стабилизации;

• низкоинтенсивная лазерная терапия;

• кратковременное использование воротника.

Хроническая стадия:

• комбинированные упражнения (растяжка, сила) + мануальная терапия (мобилизации и манипуляции) на шейном и грудном отделах;

• консультирование в целях поощрения участия в профессиональной и повседневной деятельности;

• механическая тракция.

3. Боль в шее с нарушением координации движений

Острая стадия (если прогнозируется быстрое восстановление):

• рекомендации по сохранению активности повседневной жизни;

• домашние упражнения (акцент на амплитуду движений и постуру);

• минимизация использования воротника.

Подострая стадия (если прогнозируется длительное восстановление):

• рекомендации по сохранению активности повседневной жизни;

• комбинированные упражнения: увеличение амплитуды движений и изометрика, мануальная терапия (мобилизации и манипуляции на шейном отделе);

• упражнения с инструктором: увеличение амплитуды движений и растяжки, упражнения на силу, выносливость, элементы координации, стабилизации и поддержания постуры.

Хроническая стадия:

• рекомендации по управление болью;

• мобилизации шейного отдела + индивидуально подобранные упражнения для прогрессии: упражнения на силу и выносливость мышц, окружающих лопатку, функциональный тренинг, вестибулярная гимнастика.

4. Боль в шее с головной болью

Острая стадия:

• упражнения: С1-2 самостоятельный SNAG.

Подострая стадия:

• манипуляции и мобилизации шейного отдела;

• упражнения: С1-2 самостоятельный SNAG.

Хроническая стадия:

• мобилизации на шейном отделе;

• манипуляции на шейном и грудном отделах;

• упражнения для шейного и лопаточно-грудного регионов: сила, выносливость, двигательный контроль, БОС-упражнения;

• комбинация мануальной терапии (мобилизации и манипуляции) с упражнениями (растяжка, сила, выносливость).

В каждый конкретный период времени курса лечения пациент имеет строго одну (основную) цель, что исключает одномоментное применение нескольких классификационных категорий. Однако, со временем и в зависимости от проводимого лечения симптоматика пациента может меняться. Поэтому необходима постоянная оценка и последующая коррекция лечебных мероприятий.