- В чем особенность вологодского кружева: происхождение сколки, простые схемы

- Что такое вологодское кружево

- История искусства

- Типы сколочного кружева

- Техника плетения

- Элементы узора

- Как нарисовать сколок самостоятельно

- Нетающий иней Вологды

- 10 фактов о вологодском кружеве.

- Плетение вологодского кружева: история и фото

- Первое знакомство

- Особенная стать

- Исторический экскурс

- Производство

- Прошлое и настоящее

- Вологодское кружево: узоры

- Технология

- Советский период

- Самобытные традиции

В чем особенность вологодского кружева: происхождение сколки, простые схемы

Когда произносят слово «вологодское», чаще всего возникает ассоциация с кружевом. И это вовсе не случайность. Вологодское кружево для настоящих ценителей роскоши означает изящество и красоту, и все благодаря ажурному воздушному узору, который рождается в руках настоящих рукодельниц.

Что такое вологодское кружево

Вологодским называется разновидность русского кружева, плетенного на коклюшках. Готовое кружево четко можно разделить на основной узор и фон. Основной орнамент (контур) выполняют крупным, делая его плавной формы. Линию ведут непрерывно ровную по ширине на всем кружеве.

Для изготовления потребуется:

- подушка-валик;

- коклюшки (можжевеловые или березовые);

- булавки;

- сколок.

К сведению! Происхождением слово «кружево» обязано глаголам «окружать» и «украшать». Украшали нарядным орнаментом края одежды (например, круглые воротники) или другого изделия. Для плетения используют большое количество нитей, иногда до 100 одновременно. Чаще всего это лен, хлопок, но бывают и уникальные изделия, в которых переплетены шелковые золотые и серебряные нити.

Украшают не только одежду, еще и постельное и столовое белье, дамские сумочки, а также шарфы, броши и косынки. Современные модницы украшают им даже валенки.

История искусства

Есть версия, что центрами кружевного искусства были Италия и Фландрия, и именно оттуда оно попало в остальные страны. Плетением на Руси издавна занимались женщины всех сословий: знатные дамы и простолюдинки плели ажурные узоры. Первые упоминания о кружевоплетении в России относятся к 16-17 в., но только после 1820 г. оно приобрело характер художественного промысла.

Почему именно в Вологде было отмечено возникновение этого народного промысла? Скорее всего причиной стало развитое льняное хозяйство в этих местах, поэтому местные мастерицы не испытывали трудностей в наличии материала. Кроме того, через эти районы проходили торговые пути, благодаря чему и получило ремесло из Европы такую известность.

Именно около Вологды в 1820 г. появилась первая фабрика, выпускающая кружево. На ней работали тысячи работниц — крепостных девушек. Позднее фабрики стали появляться в каждом уезде губернии. Эти фабрики стали основными поставщиками кружева в столицу страны Санкт-Петербург и Москву.

При этом для каждого уезда были характерны свои особенные узоры и способы плетения. В середине 19 в. А. Ф. Брянцева со своей дочерью Софьей создали свой особый кружевной вологодский узор, уникальный по орнаменту и рисунку. Впоследствии они научили этому ремеслу несколько сотен человек.

Обратите внимание! Самый расцвет промысла совпал с отменой крепостного права. Кружевницы закупали себе необходимые инструменты для работы, это было относительно недорого. Зарабатывали они до 20 дореволюционных руб. в год, но и работали, не поднимая головы, до 16 ч. в сутки. Обучение девушек начинали с пяти лет. Появлялись целые династии мастериц кружевниц.

Вологодские кружева получили международные награды:

- золотая медаль на Парижской выставке декоративных искусств в 1925 г.;

- гран-при в Париже в 1937 г.;

- золотая медаль в Брюсселе в 1958 г.

В 1960 г. основано Вологодское кружевное объединение «Снежинка», ведущим художникам которого в 1968 г. была присуждена Государственная премия РСФСР им. И. Репина.

В 2010 г. на родине кружева в г. Вологда основан Музей кружева, который разместился в историческом здании 19 в. Экспозиция включает в себя выставочные залы, кружевное кафе, учебный класс, в котором обучают мастерству кружевоплетения. На втором этаже расположено восемь залов, в которых в хронологическом порядке представлена история появления знаменитого кружева.

Типы сколочного кружева

Для создания вологодского кружева нужно разработать сколок — схему или трафарет узора, которое называется сколочным. По технологии создания бывает двух типов:

- парное — самое сложное. Для него основной узор и фон плетутся одновременно, парой, позволяя получать длинные полосы кружев, которые затем отмеряли и разрезали. При создании кружева такого типа число коклюшек достигает до 300 пар;

- сцепное — основные элементы узора выполняются в виде тесемки, называемой «вилюшкой», а затем соединяются между собой вязальным крючком, образуя решетку. Число пар коклюшек колеблется в среднем от 6 до 12.

Техника плетения

Для создания качественного изделия нужно тщательно и ответственно пройти все стадии создания кружева. Краткий перечень этапов:

- Самым первым этапом является создание сколка — рисунка будущего изделия. Это очень ответственный процесс, который доверяют только проверенным мастерам своего дела, профессиональным художникам. Рисунок наносится на картон или плотную бумагу точечно с прорисовкой черточек — зигзагов. Бумагу закрепляют на валике. Валик должен быть плотным, чтобы рисунок крепко прилегал, и изделие получалось ровным и красивым. На сколке точками отмечаются места для накалывания булавок.

- Наматывание нитей (льняных, хлопковых) на коклюшки, при этом они еще и соединяются парами.

- В отмеченных на сколке местах накалывают булавки. Они располагаются в характерных точках узора, служат каркасом.

- Когда готовы булавки и нити, мастерица начинает перебрасывать в руках коклюшки с нитями, тем самым оплетая булавки.

- По мере выполнения рисунка булавки переставляют в другое место.

Важно! Квалификация мастера должна быть такой, чтобы при взгляде на рисунок (сколок) как на план будущих работ она сразу понимала, сколько потребуется коклюшек, какие техники плетения необходимо применить, будет ли местное утолщение нити. Такой вот инженерный подход необходим для создания уникального узора.

Элементы узора

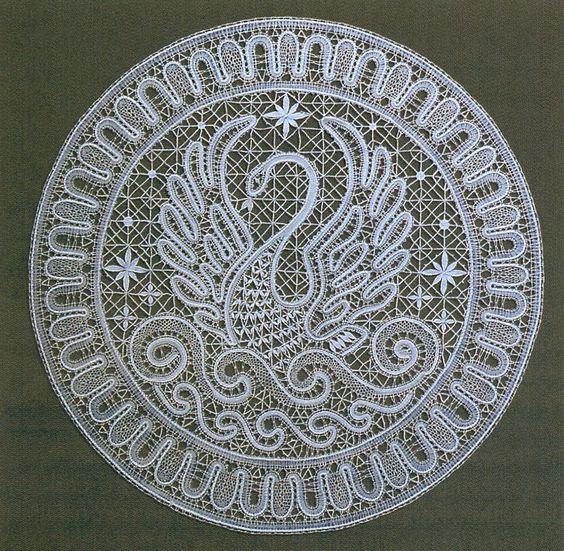

Самый главный узор вологодского кружева — снежинка. Возможно, что именно эти символы вологодской зимы легли в основу кружевной росписи, которую воспроизводят мастера.

Очень часто в работе используют природные, растительные узоры. Когда кружева выполнялись по заказу, кружевница старалась изготовить изделие со смыслом, используя соответствующий узор.

Узор с дубовыми листьями означал защиту, укреплял здоровье. Узор в виде колоска привлекал к владельцу кружева достаток и успех.

Оперение птиц также служит отличной моделью для украшения: лебедь означает целомудрие, чистоту; птица феникс приносит удачу; павлин часто появлялся на кружевах по заказу знатных особ.

Геометрические узоры, священные храмы, фигуры всадников и девушек в кокошниках, животные (кошки, собаки, олени) — все, что окружает человека, становится узором.

В советское время на кружевах появлялись самолеты, тракторы, космические аппараты. Для пропаганды советского строя использовались даже такие изящные вещи. Очень удачное решение, поскольку вологодские кружева пользовались популярностью во всем мире.

Как нарисовать сколок самостоятельно

Кружево можно не только сплести, но и нарисовать. Простой узор для сколка сможет нарисовать даже ребенок, главное, объяснить основные принципы.

Для самостоятельной работы лучше начать с простого изделия, например, сделать сколок для квадратной салфетки. Для рисунка нужно взять картон, лучше белый, не очень плотный. Рисовать для новичка лучше простым карандашом, затем обвести черной гелиевой ручкой или чернилами. Сколок делается в натуральную величину будущего изделия. Для начинающих мастеров кружевного дела не лишним будет воспользоваться миллиметровой бумагой, на ней узор можно прорисовать более детально.

Сначала следует нанести на лист линию, которая без пересечений образует непрерывный узор. Потом наносится вторая линия, которая повторяет все изгибы первоначальной. Между ними наносят ломаные линии, повторяющие движение коклюшек, и точки, в которые воткнутся булавки.

Кружево называют замороженной песней. Изящные сплетения нитей образуют лирические и нежные образы, в которых отражается душа создателей. Для создания уникального узора нужны сноровка и многолетний опыт, причем начать плетение никогда не поздно!

Нетающий иней Вологды

«Женским замышлением» называли в старину на Руси кружевоплетение. И самые затейливые замыслы выходили из-под коклюшек вологодских мастериц. Историю промысла изучила Наталья Летникова.

10 фактов о вологодском кружеве.

1. Прародители вологодского плетения родом из Европы. Первое иноземное кружево — из золотых нитей — попало в Вологду в ХVI веке по Северному морскому пути. Столетие спустя на Руси начали собственное производство… металлических кружев в Оружейной палате.

2. Массовый промысел своим появлением обязан крепостным. Русские мастерицы стали плести из льняных нитей. Во всех помещичьих усадьбах губернии появились свои мини-фабрики: оплетали Москву и Петербург. В губернии проживала треть всех кружевниц России.

3. Французы и немцы именовали кружева «верхушка» или «зубчик». На Руси промысел назвали «круживо»: от слова «окружать» — наряды отделкой. Или название навеяно северной метелью? Теперь уж наверняка никто и не скажет.

4. Узоры резьбы по дереву, орнаменты ткачества, старинная ажурная вышивка «вологодское стекло». В основу северных кружевных узоров легли традиционные промыслы Вологодской губернии.

5. Снежинка — главный символ вологодского кружева. Перед тем как кружево сплести, его придумывают. Мастерицы обладают поистине инженерной мыслью. В одном узоре переплетают до ста нитей.

6. Расцвет промысла совпал с отменой крепостного права. Ремесло недорогое. Валик, коклюшки и станок стоили дореволюционные 1 рубль 50 копеек. Зарабатывали кружевницы до 20 рублей в год, но проводили за коклюшками по 16 часов в день.

7. Обучали кружевоплетению с пяти лет. Как правило, работали целыми династиями. К примеру, бабушка лауреата Госпремии им. Репина Веры Веселовой плела чулки и зонтики по особому заказу императорского двора.

8. Парижская премьера принесла северному рукоделию мировое признание. Вологодский кружевной союз в 1937 году получил Гран-при за новизну и художественное исполнение. Золотые медали привезли в Вологду из Чикаго, Филадельфии и столицы кружева — Брюсселя.

9. «Самое массовое кружевоплетение». Профессиональный рекорд поставили в Вологде 570 кружевниц, которые одновременно работали на протяжении двух часов. Событие международного масштаба: в акции приняли участие мастерицы из восьми стран — от Австралии до Канады.

10. Кружевные раритеты собраны в Вологодском музее. В числе четырех тысяч экспонатов — и первые кружева из золотых и серебряных нитей, прибывшие в губернию морем. Но главная гордость коллекции — работы вологодских кружевниц, что сказочник Степан Писахов назвал «мороженой песней».

Плетение вологодского кружева: история и фото

Плетение кружева – особенный вид народного ремесла. Воздушные и затейливые узоры вологодские мастерицы создавали при помощи коклюшек. Приспособление для вязания представляло собой обычные деревянные палочки. Отличительными особенностями готовых изделий являются богатство орнаментов, разнообразие рисунков, чистота линий и соблюдение геометрических пропорций.

Первое знакомство

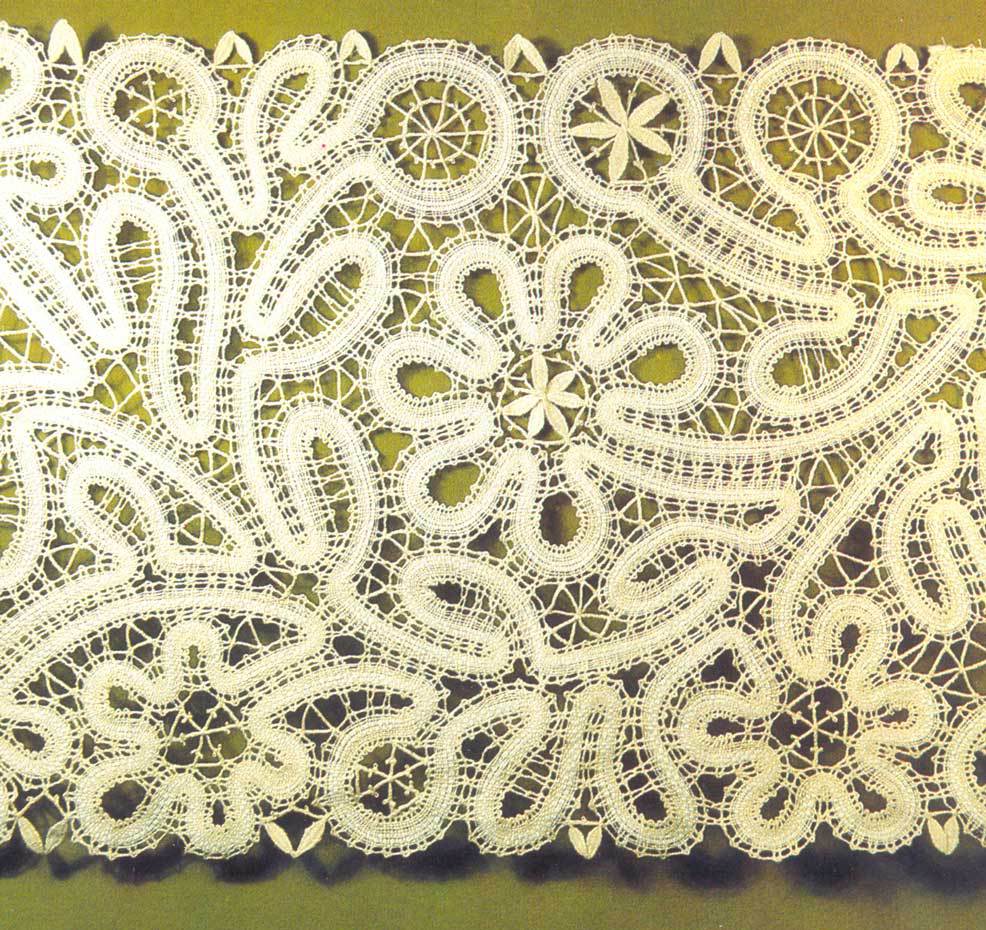

Вологодское кружево славится особенным, самобытным исполнением. В ходе создания своих работ русские мастерицы вдохновлялись узорами резьбы по дереву, которыми зодчие щедро украшали фасады зданий. На выбор рисунков влияли и традиционные для северных регионов России орнаменты, используемые в ткачестве.

Особенная стать

Рукодельницы нашли применение и старинным мотивам вышивки. Яркий тому пример -невесомые и полупрозрачные узоры всевозможных «снежинок» и «паучков». Вологодское кружево тесно перекликается с «вологодским стеклом». Этот промысел существовал только на территории уезда. Работы местных мастериц отличает масса характерных черт:

- плавные и изогнутые линии;

- четкий и ритмичный орнамент;

- наличие геометрических форм;

- обилие растительных мотивов.

В работах рукодельниц преобладают природные образы. Они повторяют изгибы ветвей, очертания лепестков и листьев. Воссоздают контуры подков и раскрытых вееров. Все вместе они образуют уникальный калейдоскоп знаменитого вологодского кружева. Оно щедро украшено вытянутыми трилистниками и остроконечными соцветиями, округлыми бутонами и россыпью утренней росы.

В изделиях северных мастериц четко прослеживается общая тенденция плетения. Все мотивы располагаются в виде широкой каймы, опоясывающей сердцевину работы. Рисунки сливаются и образуют витиеватые орнаменты. Между ними и центром протянулась невесомая паутинка, образующая ажурный фон. Внимательно посмотрев на вологодское кружево, можно заметить, что все узоры выполнены в зеркальном отражении.

Они симметричные и ровные. Этот прием широко использовали русские мастерицы. Он обеспечивал изделиям особую четкость, статику и строгость. Так называемые решетки, вариантов которых известно несколько десятков, заменяли собой фон. Они выгодно подчеркивали композицию изделия, задумку рукодельницы. Об узорах вологодского кружева слагают песни и стихи. Они служат обязательным атрибутом оформления туристических буклетов о северных регионах России. Именно кружево до сих пор олицетворяет русское самобытное искусство плетения.

Исторический экскурс

Издревле кружевом оторачивали края праздничной и повседневной одежды. Им декорировали постельные принадлежности и столовый текстиль. Создавали эти необычайно легкие и воздушные изделия представительницы абсолютно всех российских сословий. Сколки вологодского кружева передавались из поколения в поколение. Для царского двора плели орнаменты из золотых и серебряных нитей.

Крестьяне использовали льняные волокна. Позже перешли на хлопчатобумажные нити. Историки говорят, что искусство создания кружева в Вологодской области оформилось в конце XVII века.

Производство

Почти двести лет изделия вязали в домашних условиях. А в начале XIX столетия в нескольких километрах от современного города была построена специализированная фабрика. На ней каждый сколок вологодского кружева плели крепостные женщины. В начале XX века в Вологде окончательно сформировалось ремесло создания ажурного декора. Отличились рукодельницы Грязовецкого и Кадниковского районов. У каждой из них был собственный, неповторимый стиль. Они использовали оригинальные орнаменты, которые отличить может только истинный знаток этого искусства.

В конце XIX века на территории Вологодской губернии кружевоплетением занималось порядка 4000 женщин. В начале XX столетия в это ремесло было вовлечено уже 40 000 девушек. Мода на декор из ажурных орнаментов распространилась на столичные города России, а затем появилась и в странах Западной Европы.

Прошлое и настоящее

Первые работы отличались обилием стилизованных природных мотивов в виде птиц и растений. Со временем традиции плетения вологодского кружева постепенно менялись. Сегодня местные мастерицы все чаще используют геометрические контуры, необычные цветочные формы и монументальные элементы. На протяжении всего столетия рукодельницы регулярно удостаивались международных наград и премий. Они заслужили признание в Париже и Брюсселе.

Вологодское кружево: узоры

Ажурного плетения нитей сегодня применяется не только для украшения белья и одежды. Его используют в производстве новогодних украшений, предметов домашнего обихода. Из него создают самостоятельные элементы гардероба. Огромной популярностью у модниц пользуются белоснежные воротнички и манжеты, накидки, платки, фартуки и болеро.

Самыми востребованными у нынешних модниц узорами считаются «косорядка», «черепашка», «фарфорики», «паучок». А также «ключики», «рыбка», «репеек», «круги», «мельница» и «корабли». Известны мотивы «дорожка», «оплет», «полотнянка» и «протекай речка». Оригинально смотрятся «ветки-проводы», «бровки-пытки» и «денежки».

Современные рукодельницы пробуют повторить мотивы вологодского кружева крючком для вязания. Изделия получаются воздушными и ажурными, но все равно немного другими. Они являются имитацией, поэтому уступают оригиналу.

Технология

Высокая стоимость плетеных, а не вязаных изделий объясняется большим количеством используемых нитей. В некоторых моделях оно достигает шестидесяти. Уследить за таким количеством коклюшек очень и очень трудно. На помощь современным рукодельницам пришли перфокарты.

Это трафареты, которые облегчают создание сложных узоров. Приспособление представляет собой лист, в котором проделано огромное количество отверстий. Перфокарта помогает рукодельницам не запутаться в нитях.

В XX столетии узоры для мерного кружева черпали из работ талантливых живописцев. Вот лишь самые известные имена:

- А. А. Кораблева.

- М. А. Гусева.

- В. В. Сибирцева.

- В. Д. Веселова.

- В. Н. Пантелеева.

- М. Н. Груничева.

- Э. Я. Хумала.

- В. Н. Ельфина.

- К. В. Исакова.

В настоящий момент художниц, создающие орнаменты для вязальщиц, насчитываются единицы. Эта профессия почти полностью забыта и подвержена забвению. А ведь без нее нельзя создать ничего нового. Разработанные ранее сколки передаются из рук в руки. Они являются прототипом будущего изделия.

На фото вологодского кружева видно, насколько это кропотливая и сложная работа. Один неправильный ход коклюшек приводит к потере целостности рисунка, изменению общего впечатления от изделия.

Советский период

В эпоху СССР на территории области существовало сразу несколько профильных предприятий. Все они занимались выпуском плетеного на коклюшках кружева. Лидером в этой сфере по праву считался комбинат «Снежинка». На нем трудилось более одной тысячи рукодельниц. Основной цех располагался в центре Вологды, на улице Урицкого. В нем работало всего несколько сотен женщин.

Все остальные плели свои изделия дома, находясь в удаленных деревнях и селах региона. Главной тематикой продукции «Снежинки» считалась сказка. Ее мотивы прослеживались в оформлении салфеток и воротничков, платков и манжет. Визитной карточкой производства стала ажурная скатерть «Аленький цветочек». Она удостоилась ряда ценных наград и повсеместного признания.

Форма центрального мотива напоминала неведомый букет. В его центре сплелись мелкие цветы и листочки. Вместе они образовали единое полотно рисунка. Полупрозрачный фон, окружающий изображение, акцентирует внимание на сердцевине композиции. Создание этого воздушного шедевра принадлежит В. Д. Веселовой. На предприятии «Снежинка» она работала ведущей мастерицей, а заодно создавала орнаменты и трафареты для рукодельниц. Позже ее дело продолжила дочь Н. В. Веселова. Руководила деятельностью комбината художница Г. Н. Мамровская.

Самобытные традиции

В. Н. Ельфина – еще одна выдающаяся мастерица объединения. Она является поклонницей использования крупных и объемных форм, которые сочетаются с тончайшей паутинкой фона. Самой известной работой Ельфиной стало панно «Поющее дерево». Эту работу рукодельница представила на суд кружевниц в 1978 году.

Создавая это полотно, мастерица вдохновлялась весенним пробуждением природы. Она вложила в него образы поющих птиц и распускающихся цветов, набухших почек и первой листвы. Узор «Поющего дерева» получился очень плотный, замысловатый. А вот окружающий его фон вышел изумительно воздушным и невесомым.

В работе были использованы толстые суровые нити и белоснежные хлопковые волокна. Их сочетание придает панно необычный серебристый оттенок. На свету он выглядит совсем светлым, в сумраке становится более контрастным и фактурным.