Вышивка рушника своими руками

Свадебный рушник – обязательная часть традиционной церемонии бракосочетания и особенно венчания. Купить готовое изделие несложно, но выполнить его своими руками – значит «выстелить» гладкую дорогу супружества, крепкими узами связать две семьи.

Инструменты и материалы

Для начинающих рукодельниц необходимо заранее определиться с техникой вышивки. Это могут быть счетные швы – крестик, полукрестик, счетная гладь или техника вышивки гладью.

Соответственно выбранному варианту подбирается:

- ткань – обычно однотонная, натуральная (лен, хлопок) или смесовая;

- нити – мулине, специальные акриловые, хлопковые, шелковые нити для вышивания, реже тонкая шерсть;

- игла — (иглы тупоконечные для работы с канвой и острые для обычной, с плотной текстурой тканей);

- ножницы для подрезания ниток;

- пяльцы. Они необходимы при работе с мягким текстилем. Плотная, с пропиткой канва позволяет работать без пялец.

Ткань

В славянских культурах в традиционных рукоделиях обрядового значения (рушниках) использовали комбинации счетных швов и ткань «полотняного» переплетения. В такой ткани количество нитей по вертикали (основа) и горизонтали (уток) одинаково.

При недостатке навыков лучше выбрать специальную канву или заготовку для рушника, где основная часть полотна – гладкая, а на концах для вышивки нити разрежены, образуя четкий рисунок канвы.

Нитки

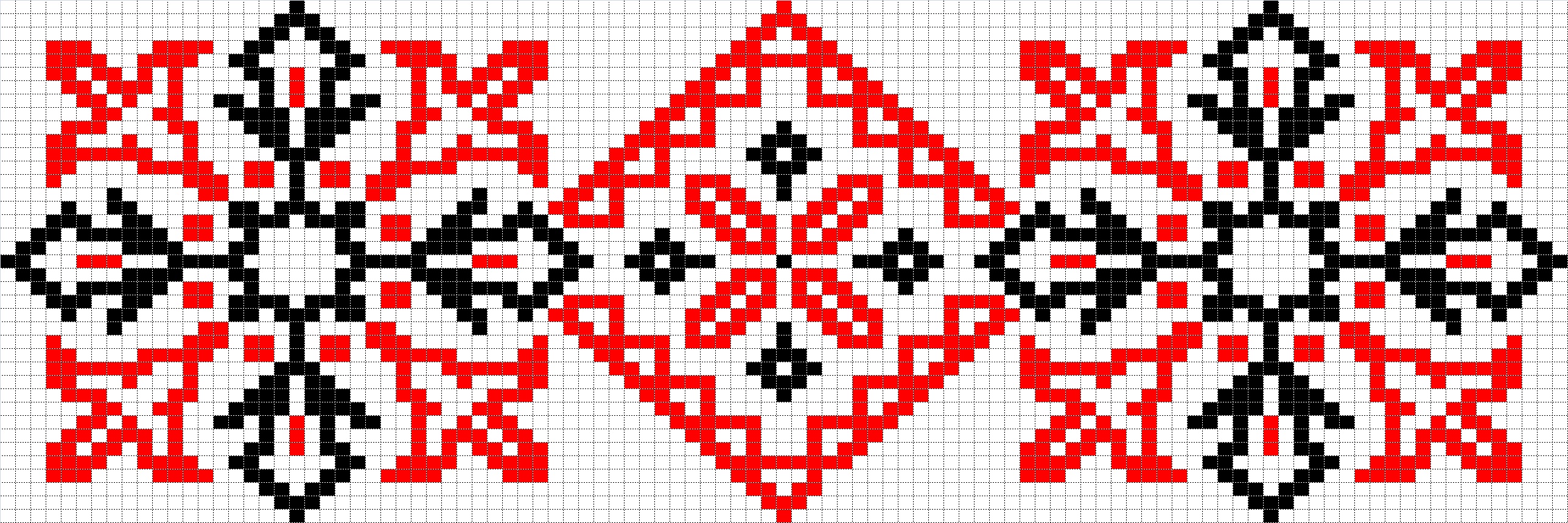

Для обрядовой вышивки нежелательно использовать синтетические нити. В зависимости от выбранного стиля и техники работы, выбирают яркие тона или нейтральные, близкие по цвету к полотну. Традиционные цвета для свадебного рушника – красный и черный. Они символизируют любовь, жизнь, радость, плодородие и землю как основу жизни.

Пошаговая инструкция

Для начинающих мастериц лучше попробовать свои силы в вышивке крестом.

Чтобы вышивка получилась симметричная и аккуратная, необходимо разметить ее. Для рушника работу лучше начинать с середины. Для этого выбранный кусок ткани (заготовку) сложить пополам по длине и загладить сгиб. Можно наметить середину простым карандашом или смываемым маркером.

Вышивка своими руками. Основные этапы работы:

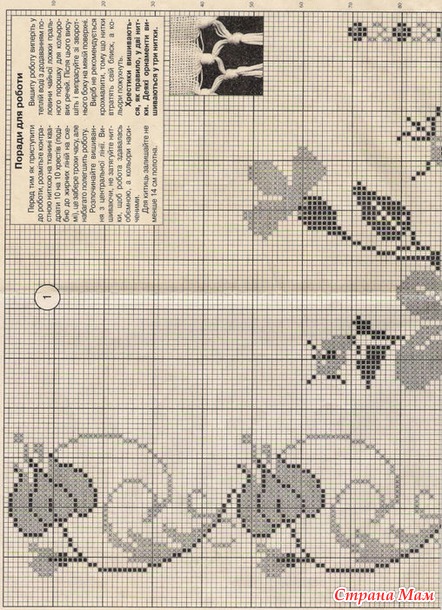

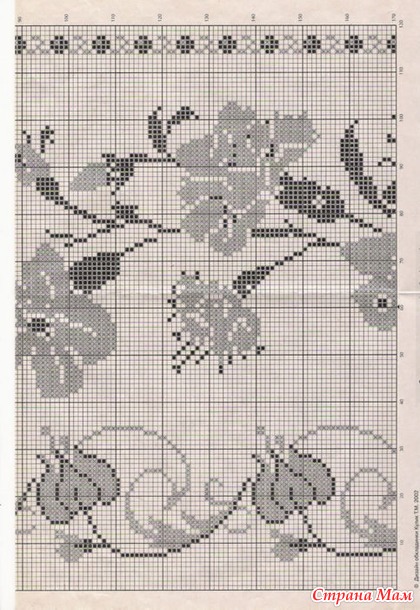

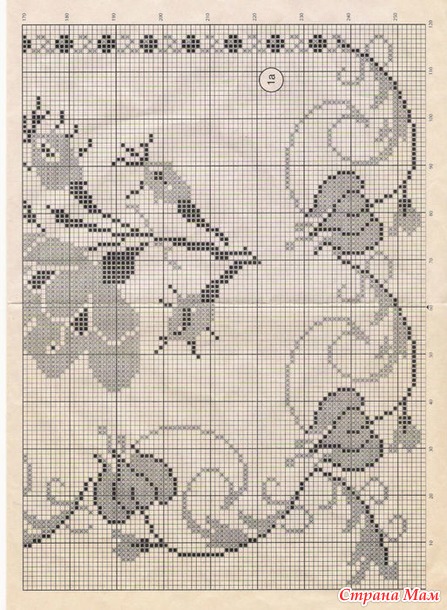

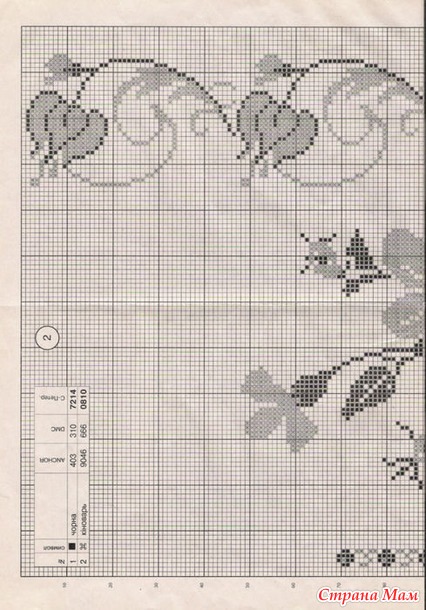

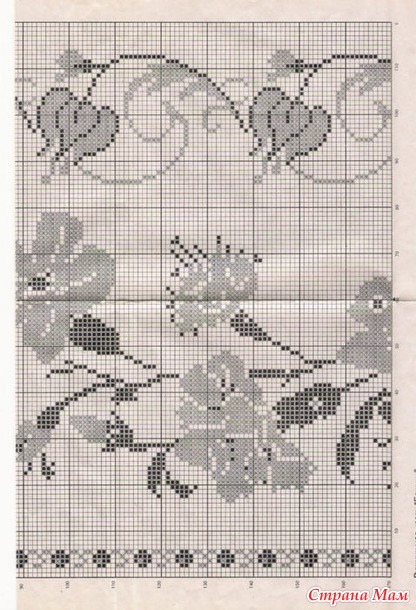

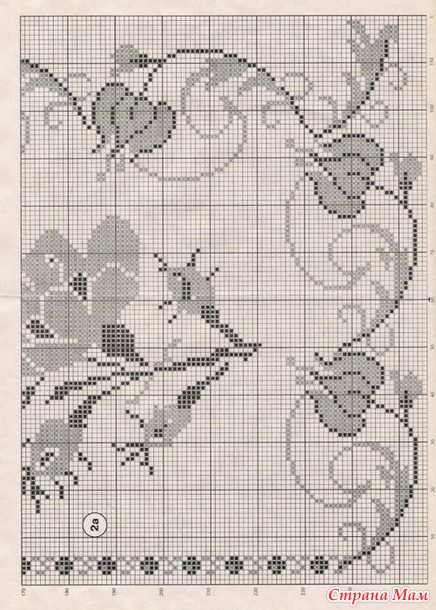

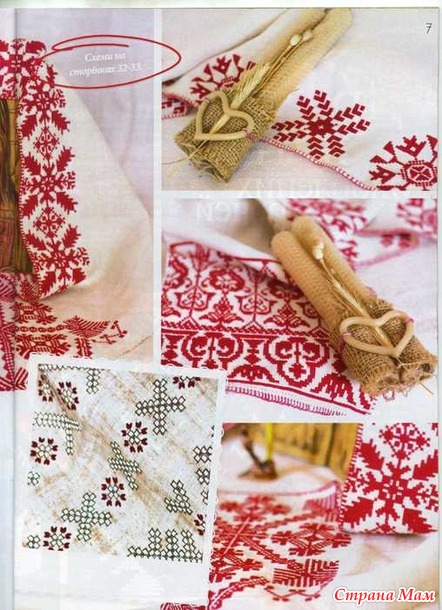

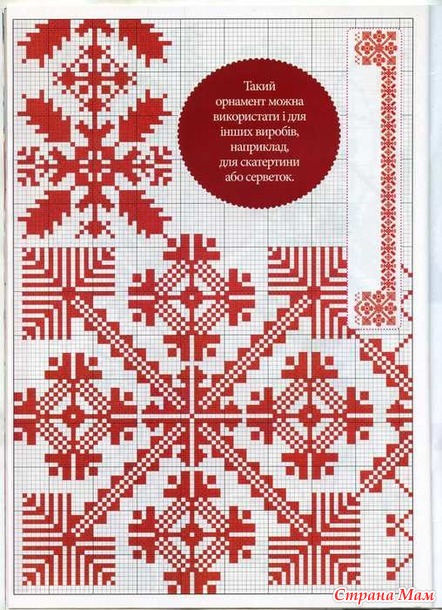

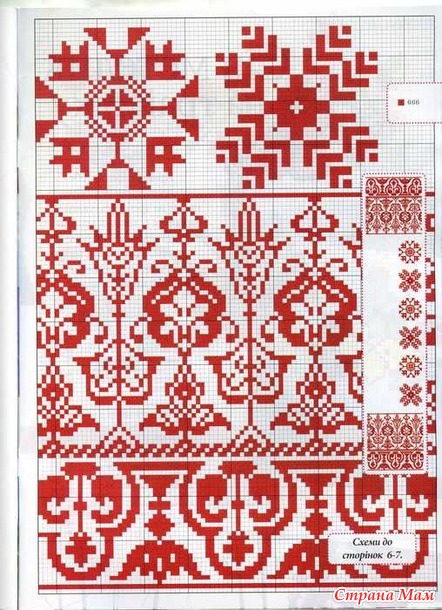

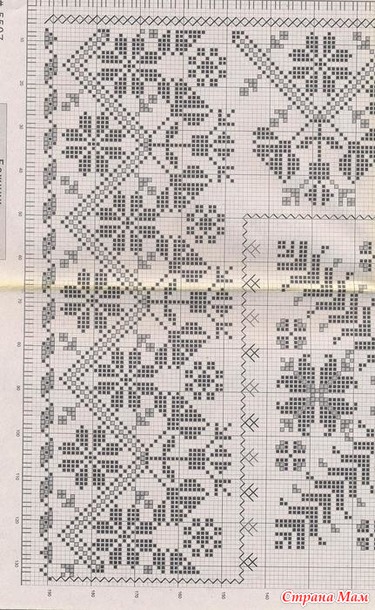

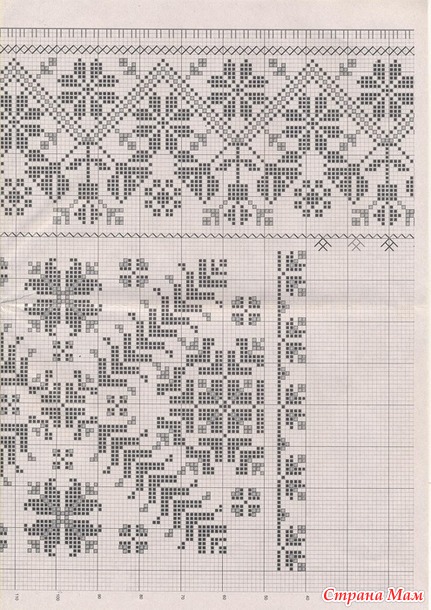

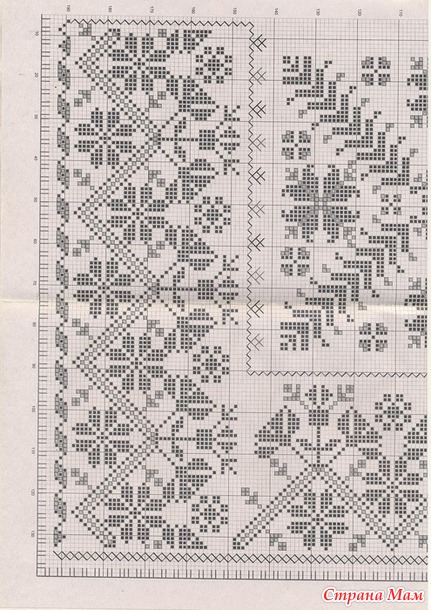

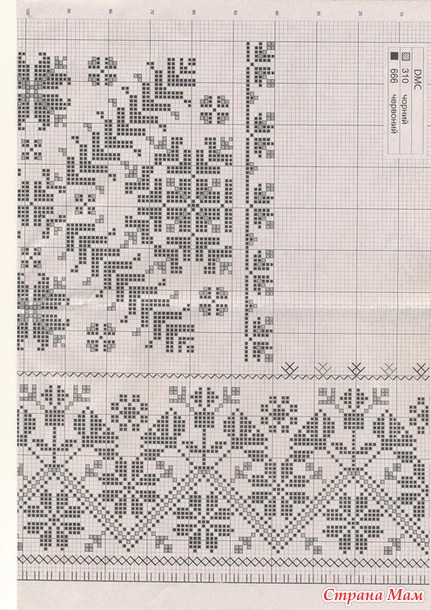

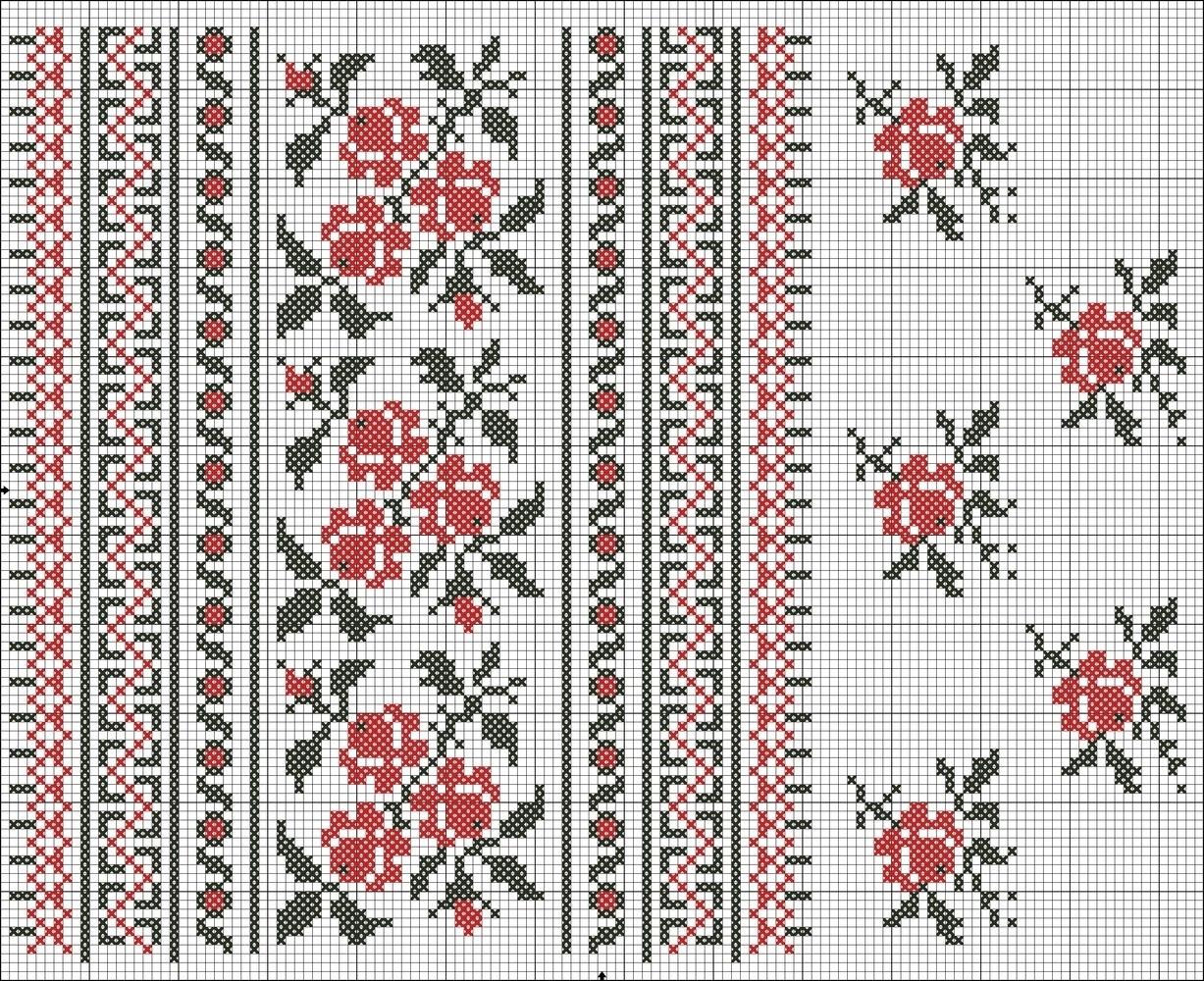

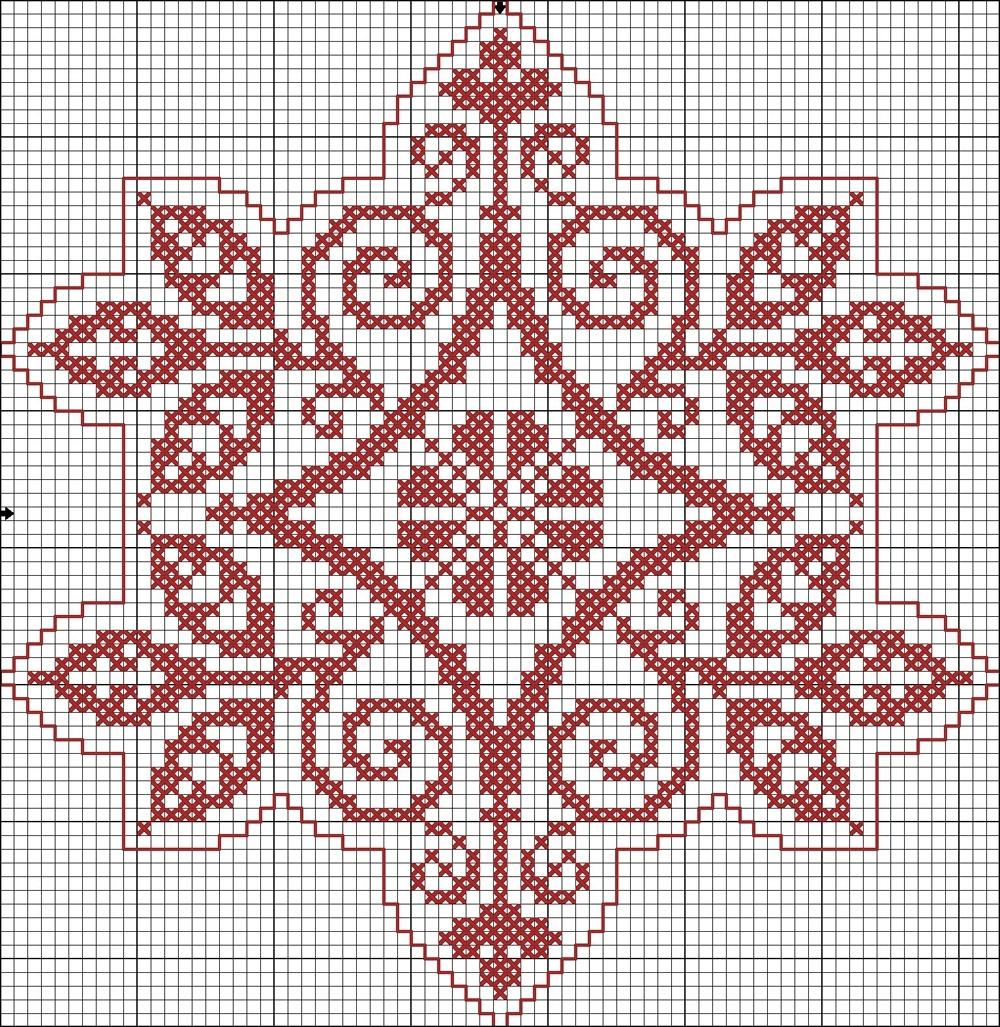

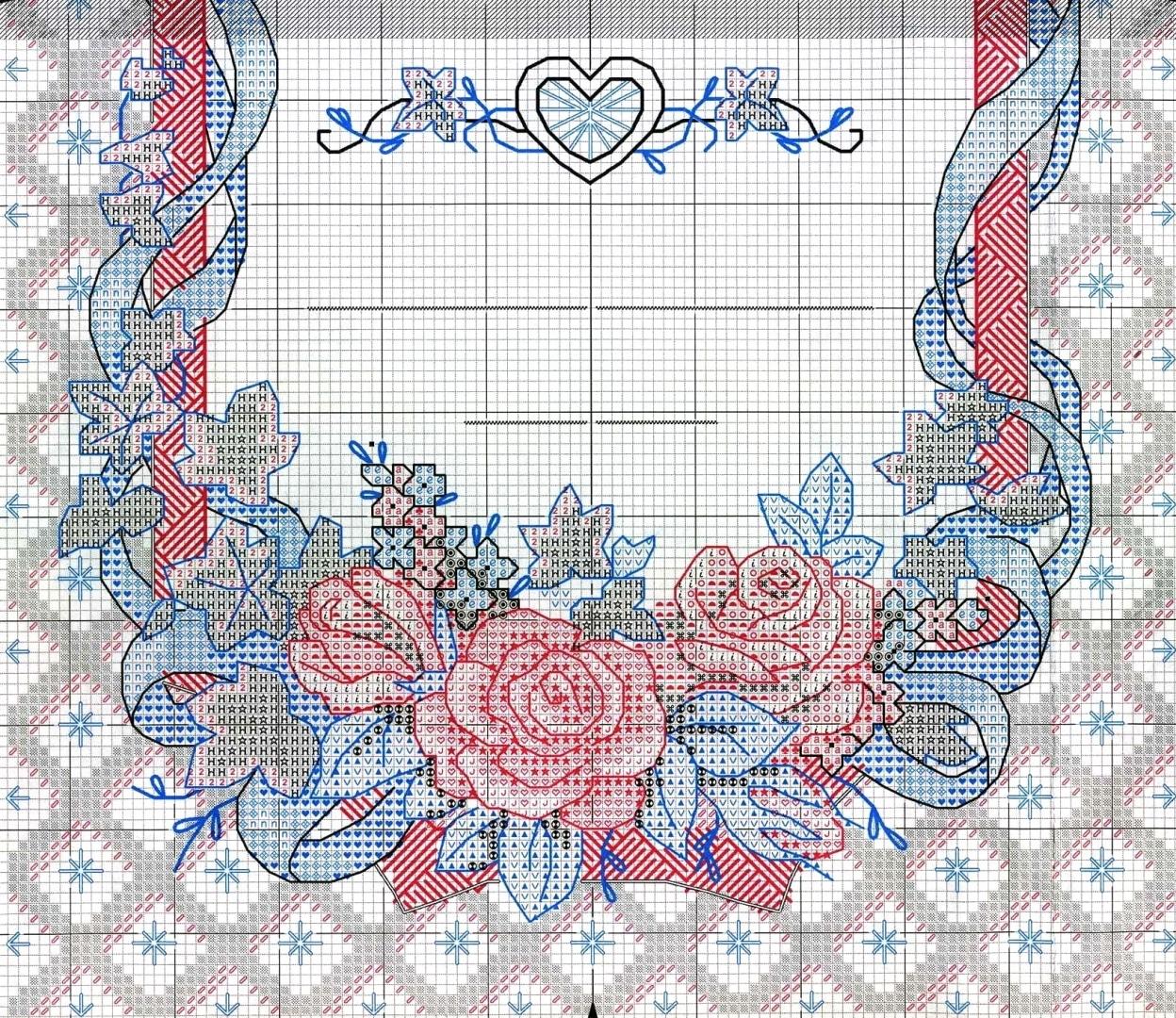

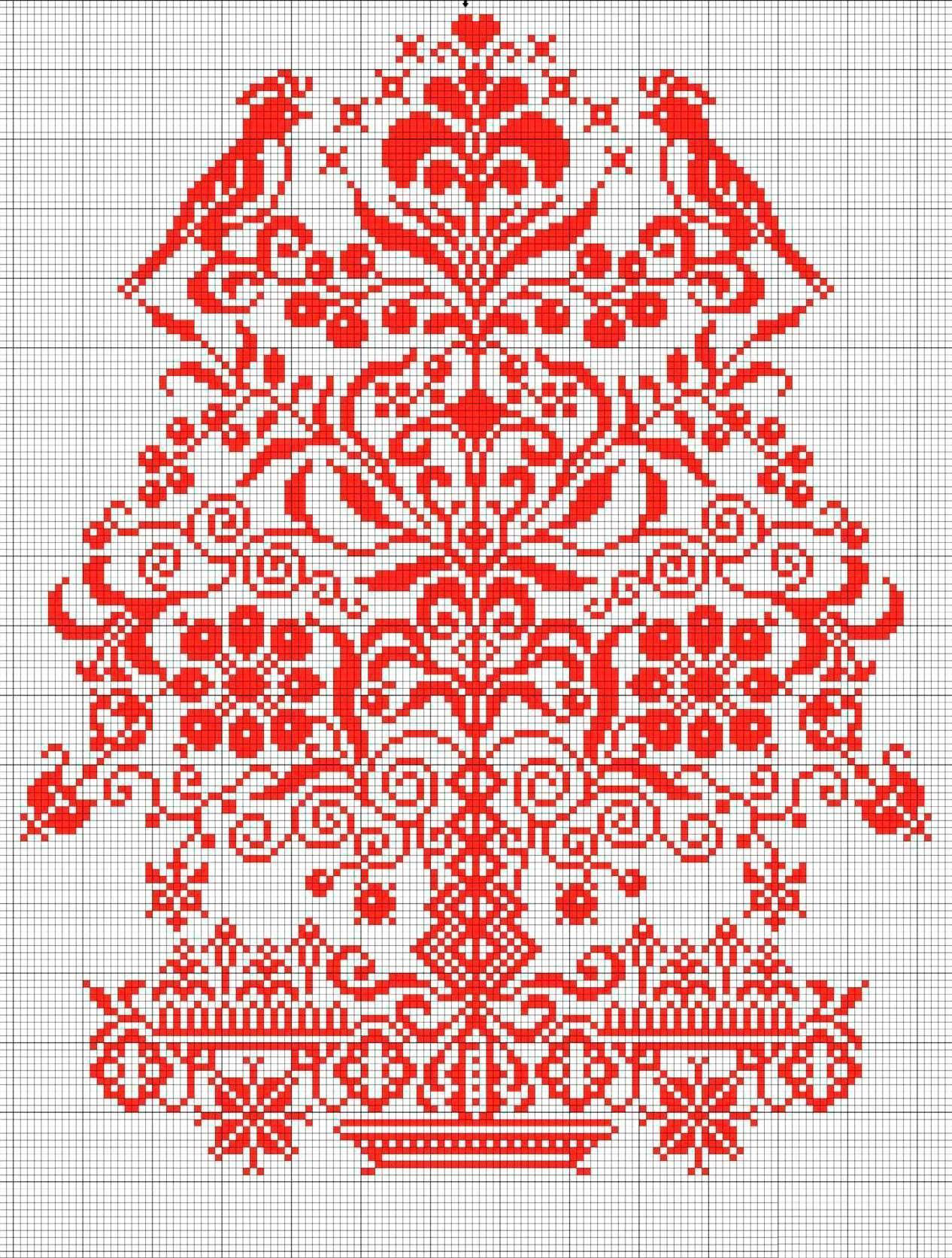

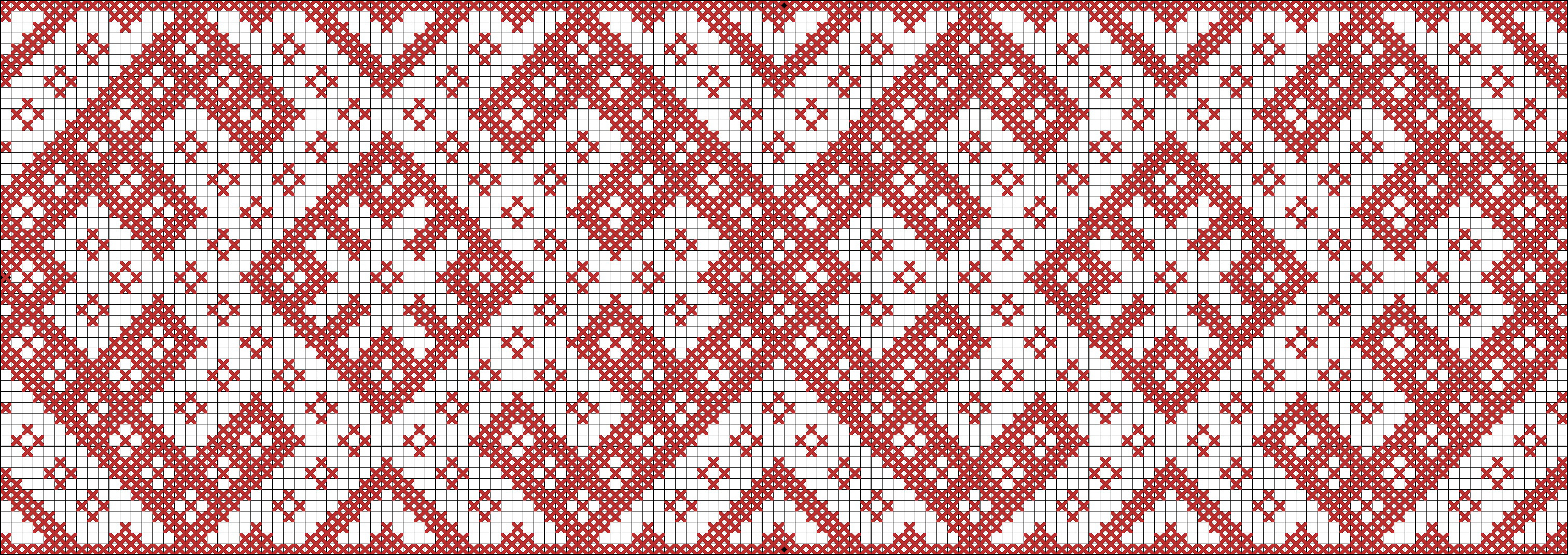

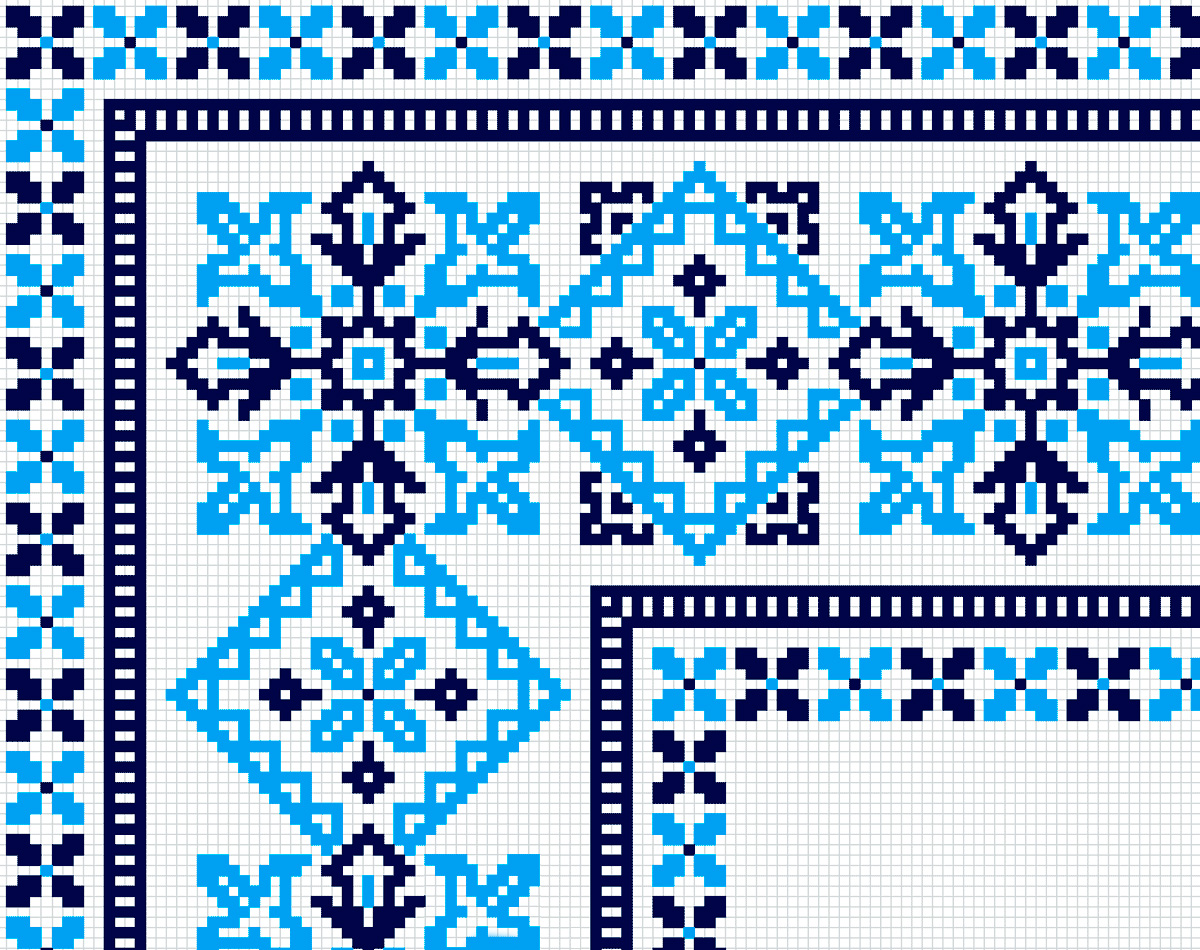

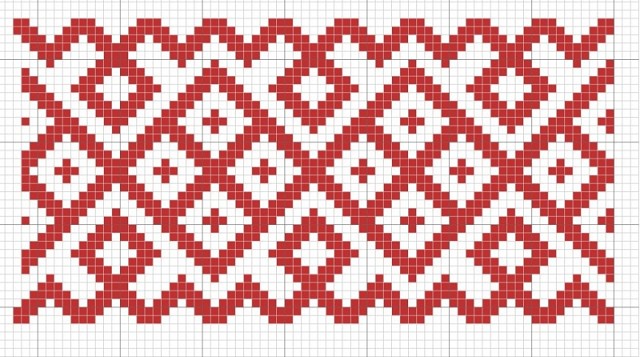

- Выбор рисунка. У рушников вышиваются края (кайма) и часть ткани выше. Примерные размеры и возможное расположение мотивов показаны на схеме. Скачать схемы вы можете в разделе ниже.

- Расчет количества повторяющихся участков (раппортов) согласно схеме. На канве фрагменты можно наметить, отсчитав нужное количество клеток-ячеек. Удобно также расчертить канву на квадраты по 10 ячеек.

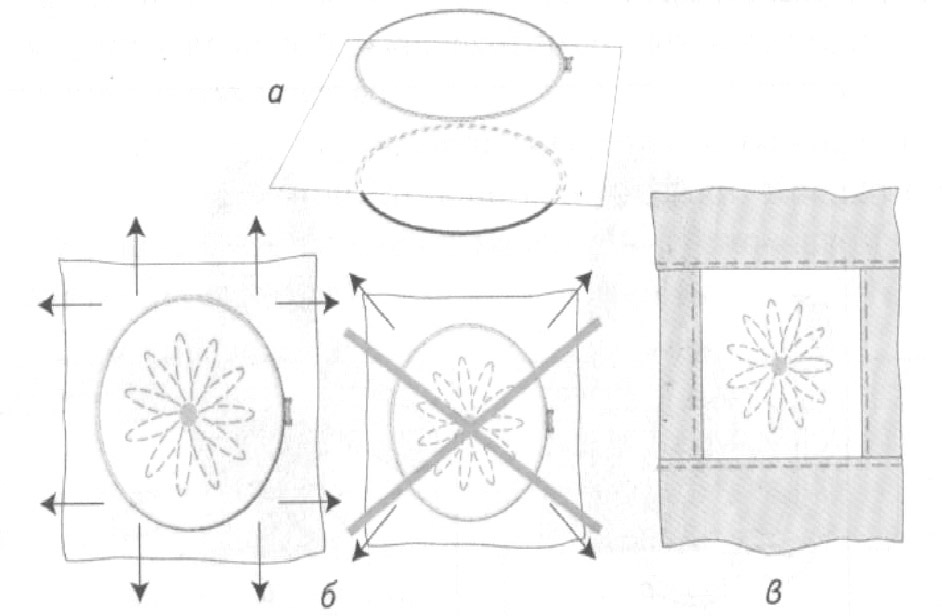

- Установка пялец

- Закрепление первой нити.

- Последовательное создание узоров. Для длинного ряда вначале прокладываются стежки в одну сторону, обратным ходом – в другую. Одиночные крестики вышиваются сразу.

После создания основного узора необходимо обработать край. Для этого ткань подгибается вдвое и подшивается потайными стежками. Удобно совместить подгибку с дополнительным декором – мережкой.

Мережкой можно оформить вышитый крестом узор сверху, разделить полосы орнамента. Вместо декоративной подшивки края часто используют кружево.

Готовую работу стирают в подкисленной уксусом воде (это делает цвет окрашенных ниток более стабильным), отпаривают.

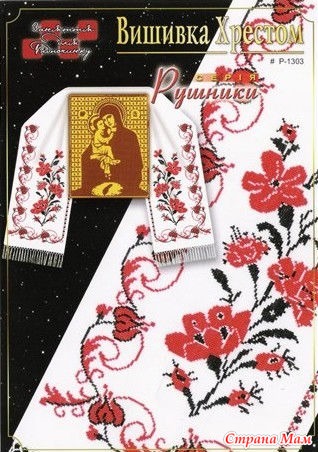

Скачать схемы

Ниже вы можете скачать схемы для вышивки рушника на свадьбу. Изображения представлены в хорошем разрешении и их можно распечатать на листах А4 для удобства:

Видео: урок по вышивке крестом

Как крепить нить в начале и в конце работы. Мастер-класс от Алёна Каменева:

Подробная инструкция по методике вышивки крестиком для начинающих мастериц:

Неопытной рукодельнице работа по самостоятельному созданию свадебного рушника может показаться очень сложной. Но это занятие успокаивает и помогает настроиться на будущую семейную жизнь, гарантирует уникальность изделия.

Рушник на божницу или икону

Рушником-набожником (божником) издревле украшали иконы, он должен был покрывать все иконы, висевшие в «красном» углу.

Обязательно «божницы» вывешивали двух видов — праздничные и будничные.

По словам старожилов, рушниками заворачивали библию, так как никогда её не брали голыми руками.

Основными цветами таких рушников были красный и чёрный, но все-таки преобладал монохромный — красный.

Интересна, на мой взгляд, и довольна полезная, информация из книги Л. С. Лаврентьевой «БОЖЬЕ ПОЛОТЕНЦЕ» (по материалам коллекций МАЭ РАН):

«Православная традиция украшать домашние иконы полотенцами получила достаточно широкое распространение у русских.

Эти полотенца известны под разными названиями: божник, божье полотенце, набожник, пелена для богов, накутник, накрючник, рушник, платок.

В данной работе мы остановимся на следующих трех:

1) божье полотенце как предмет убранства дома, красного угла, иконы;

2) божье полотенце как предмет домашнего женского ремесла, выполненного исключительно ручными способами: шитье иглой и разные виды художественных работ — узорное плетение, вязание крючком и на коклюшках, вышивание, аппликация (басмой, позументом, лентами);

3) христианские сюжеты вышивки и их происхождение на полотенцах данного типа.

На территории расселения русских существовало несколько приемов украшения икон полотенцами.

Иконы украшали длинными, узкими полотенцами с вышивкой вдоль одной стороны и на концах или только на концах.

Полотенце могли сшивать двумя сторонами полотнища, оставляя прорезь посередине для надевания рушника на икону или несколько икон.

Иногда одним полотенцем накрывали до шести и более икон, так, чтобы богато вышитые концы полотенец свисали ниже икон.

Традиционно ширина полотенца была 36–38 см, длина 200–400 см.

Иногда их шили из более узкой или более широкой ткани. Ширина некоторых полотенец доходила до 40–41 см, а длина — до 700 см. Такие

полотенца назывались стеновые, т. к. максимальная мера длины холста равнялась длине стены избы.

Существовала традиция завешивать иконы и занавеской из двух полотнищ, также украшенных вышивкой:

В основе подобных представлений лежат как ветхозаветное понимание закрытости Царствия Небесного, наступившего после грехопадения Адама и Евы, так и новозаветное — в час крестной смерти Христа завеса в храме, закрывавшая Святая святых, разорвалась надвое.

Согласно народным представлениям, завешивать иконы в доме следует для того, чтобы святые образа не могли «видеть» греховные дела людей.

Эти домашние традиции, несомненно, связаны с уподоблением закрытого занавесами красного угла алтарной части храма, скрытой от глаз верующих.

Такая занавеска называлась набожник или обвеска.

Во время молитвы набожник раздвигался.

Похожее на набожник прямоугольное полотно, сшитое из двух кусков белого тонкого холста, укрепляли в красном углу и под образами, что соответствовало церковной традиции подвешивать под особо чтимые иконы пелены.

Часто такое украшение красного угла называли накутник.

Рекомендации по устройству красного угла, где размещались иконы, мы находим в Домострое [Домострой 1994: 155] :

«Каждому христианину нужно в доме своем, во всех комнатах, по старшинству развесить на стенах святые и честные образа, на иконах написанные, их украсив, и поставить светильники, в которых во время молебствия перед святыми образами возжигаются свечи, а после служения — гасятся, закрываются занавеской от грязи и пыли, строго ради порядка и для сохранности , а образы святых расставляются по старшинству».

Церковь и сегодня предписывает, каким образом надо располагать иконы в доме, и требует от православного человека такого же отношения к домашним иконам, как и к иконам в храме, поскольку храм и дом рассматриваются как модель Вселенной.

В первую очередь необходимо иметь в доме иконы Спасителя и Божией Матери.

Если есть возможность разместить в доме большее количество икон, то можно дополнить домашний иконостас иконами особо чтимых святых, именными иконами, т. е. иконами святых небесных покровителей членов семьи, иконами праздников и т. д.

При этом икона Спасителя должна находиться в правой стороне, а икона Богородицы — в левой.

Вышивать полотенца и платки начинали девочки старшего возраста, а девушки помимо прядения занимались «художественным рукоделием, главным образом, вязанием и вышиванием».

Девушки должны были подготовить подарки возлюбленным, приданое и материал для свадебных даров, обязательным условием девичьего рукоделия была изобразительность, или, по-народному, украсы.

Вышивали полотенца для своей свадьбы и других ритуальных надобностей в будущей брачной жизни. Большую часть полотенец девушка вышивала сама, часть полотенец ей отдавала мать, иногда она обращалась и за помощью к подругам, родственникам или односельчанам.

После сватовства и таких обрядов, как сговор, рукобитье, богомолье, жизнь просватанной девушки резко менялась.

Ее жизнь как бы замирала, наступала символическая смерть. К невесте предъявлялись очень жесткие требования, похожие на те, что соблюдались во время поста.

Известно, что многочисленные требования поста соблюдались и при изготовлении обыденных полотенец.

Немаловажную роль здесь играла и девственность невесты. Во все времена непременным условием для участниц храмового шитья, от учениц до учительниц, была их девственная чистота. Именно девушки в возрасте невест начинали приобщаться к церкви, присутствовать при богослужении.

Опираясь на многочисленные исследования по этой теме, можно смело сказать, что, вышивая полотенце, рукодельница четко представляла назначение этой вещи: делалось ли оно на икону, дарилось ли на свадьбе, по случаю рождения ребенка, а также по случаю болезни, эпидемии, пропажи скота и т. п.

Многие полотенца, которые вышивались по какому-либо случаю, продолжали свою жизнь в храме.

На полотенце использовали домотканое тонкое, хорошо отбеленное полотно, портно из льна — в северных и центральных областях и из

конопли и льна — в южных областях.

Как правило, вышивку выполняли на отдельном куске полотна.

Уже во второй половине XVII в. в Москве производился миткаль, который красили в красный и вишневый цвета.

С XVIII в. возникает производство кумача в Поволжье.

Но в крестьянском обиходе широкое употребление хлопчатобумажных тканей начинается с конца XVIII — начала XIX века.

Это были в основном привозные кумач, китайка, особенно популярные в народе.

Концы полотенец украшали полосами кумача, коленкора, миткаля, кисеею и кружевом.

По кумачевому концу вышивали тамбуром или крестом по канве.

Вышивка на полотенцах чаще всего была монохромной. Преобладал красный цвет, символизирующий огонь, солнце.

Известна символика красного цвета и его предметных воплощений в магических обрядах, связанных с предохранительной, оберегающей и

очистительной магией, лечением и т. п.

Древние традиции имеет и орнаментация полотенец (рушников).

Лингвистический анализ показал, что термины, связанные с названиями вышивки и ее рисунка («узоры», «украсы», «вычуры») семантически

восходят к терминам, обозначающим «свет», «небо», «солнце».

Самым распространенным сюжетом вышивки на полотенцах божниках были храмы — церкви.

Другой не менее распространенный сюжет в вышивке божников — растущее из вазона или вообще цветущее дерево, на котором размещены стилизованные птицы.»