Кайтагская вышивка: чистое искусство

До 30 мая в Этнографическом музее Петербурга проходит выставка кайтагской вышивки. Кураторы предлагают посмотреть на изделия дагестанских мастериц прошлого с нетрадиционной точки зрения — не утилитарно, а как на предметы искусства. О том, чем выставка отличается от других и почему ее нужно обязательно посетить, о парадоксах и тайнах кайтагской вышивки нам рассказала куратор экспозиции, сотрудница отдела Кавказа и Средней Азии Российского этнографического музея Санкт-Петербурга Евгения Гуляева.

Самая большая коллекция

Фото: Николай Гонтарь

Фото: Николай Гонтарь

Фото: Николай Гонтарь

Фото: Николай Гонтарь

Фото: Николай Гонтарь

Фото: Николай Гонтарь

— Во-первых, в нашем музее самая большая коллекция вышивок в России: 70 образцов еков и 5 современных. В экспозиции вы можете увидеть 44 прекрасно сохранившихся старинных экземпляра.

Во-вторых, эта выставка кардинально отличается тем, что на ней представлена целостная коллекция. Конечно, мы и раньше выставляли отдельные образцы, но всегда в составе фундаментальных или региональных комплексов — как часть декоративно-прикладного искусства Кавказа или наследия Великого Шелкового пути. А здесь кайтагская вышивка заявлена сама по себе, чтобы люди увидели и оценили ее как явление культуры, как «чистое искусство».

Шелк вместо красок

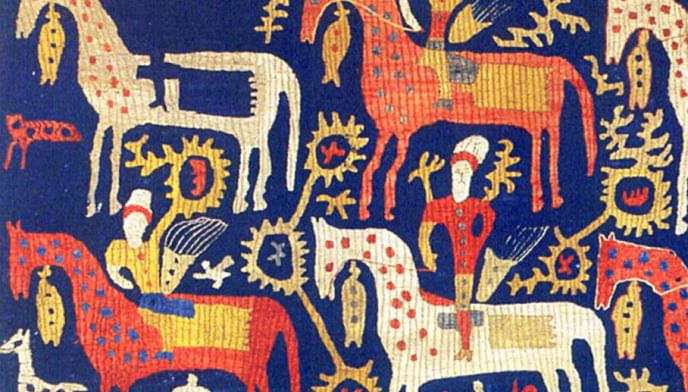

— Посмотрите: ведь это настоящие живописные полотна! Только вместо красок и холста — шелковые нити и ткань. И то и другое мастерицы, как правило, изготовляли сами. Нитки окрашивали природными красителями: зеленая кожура грецкого ореха давала гамму оттенков от желтого до темно-коричневого; высушенные корни травы марены — от красного до розового. Использовали также кошениль, цветки клевера, зверобоя и душицы, кору барбариса, шелуху лука. Для закрепления цвета нитки замачивали в коровьей моче.

Некоторые мастерицы покупали пряжу, привезенную из Нуха (сейчас — город Шеки, Азербайджан), крупнейшего центра производства шелка на Кавказе. Дорогой материал расходовали экономно — вышивка покрывает только лицевую часть изделия. Такой тип шва называется «гладью вприкреп»: сплошной настил шелковых нитей закреплен мелкими стежками. Кроме основной использовали и иные техники — тамбурный, стебельчатый, строчный швы, «елочку», «козлик» и другие.

Фото: Николай Гонтарь

Что касается ткани, она могла быть домотканой — льняной, конопляной, хлопчатобумажной — или фабричной. К ней относились бережно, она была большой ценностью у народов Дагестана, поэтому нередко основа вышивки состоит из разных кусков ткани, сшитых в прямоугольник. Фон тоже участвует в создании рисунка: незашитые фрагменты ткани образуют кружочки, звездочки и не поддающиеся никакому определению странные фигуры. Это очень красиво: коричневый, синий, красный, зеленый цвет ткани контрастирует с пастельными оттенками шелка и создает неповторимость кайтагской вышивки.

Следы невиданных зверей

— Орнамент вышивок бесконечно разнообразен и необычен. Есть геометрические и растительные узоры, антропо- и зооморфные, параллели которым мы можем найти на дагестанской глиняной, металлической и деревянной утвари, на каменной резьбе надгробий, на рисунках кавказских ковров. Этнограф-кавказовед Евгений Шиллинг, совершивший более 30 экспедиций в различные районы Кавказа с 1925 по 1953 годы и «открывший» кайтагскую вышивку, писал: «Орнамент их… стар по происхождению. Он дает солярные и спиральные мотивы, завитки, свастику и перекликается с древней дагестанской петрографикой».

Каждая работа индивидуальна, здесь нет жесткого канона, мастерицы импровизируют. Даже если какой-то узор повторяется, он трансформируется до неузнаваемости.

Другая группа вышивок с мелким дробным рисунком, вероятно, создавалась как подражание узору на восточных тканях, которые попадали в Дагестан по Великому Шелковому пути.

Фото: Николай Гонтарь

Фото: Николай Гонтарь

Фото: Николай Гонтарь

Фото: Николай Гонтарь

Фото: Николай Гонтарь

Но самые интересные — уникальные композиции из абстрактных фигур, не поддающихся однозначной интерпретации. Одна из отличительных черт вышивки — ее принципиальная асимметрия. Приглядитесь: вот рисунок начат одним цветом, а закончен другим; здесь по краю пущена гребенка, а с другой стороны ее нет; тут геометрический рисунок — крест, ромб, круг, — по сути своей обязанный быть симметричным, искажен и смещен… Фантасмагорические образы, неизвестные существа произвольно возникают на полотне, не считаясь с законами гармонии и симметрии, на которые обычно ориентировано декоративно-прикладное искусство.

Горский авангард

Фото: Николай Гонтарь

— Думаю, именно этот факт позволяет искусствоведам говорить о вышивках как о новаторских произведениях искусства и сравнивать их с полотнами художников-авангардистов начала XX века. Английский этнограф и искусствовед Роберт Ченсинер рискнул предположить, что Анри Матисс, увидевший дагестанскую вышивку в 1911 году в коллекции российского мецената Сергея Щукина, создал на ее основе свои коллажи 1950 годов и принт «Echarpe No.1», 1947.

Почему нет? Мы знаем, что авангардистов Ларионова и Гончарову вдохновлял русский лубок, а Пикассо — африканские маски. С другой стороны, мы уже знакомы с живописью XX века, и наш опыт, наша насмотренность позволяют нам увидеть актуальность, современность кайтагской вышивки XIX века, так неожиданно предвосхитившей фовиста Матисса, экспрессиониста Пауля Клее, сюрреалиста Жоана Миро.

Мы предлагаем нашим посетителям поиграть в ассоциации и попробовать расшифровать необычный язык текстильных полотен самостоятельно. Можно замахнуться и на более масштабную задачу: поразмышлять над обоснованностью жесткого разграничения искусства на «высокое» и «народное» и над предназначением того и другого.

Интриги, тайны, расследования

— Несмотря на то что феномен кайтагской вышивки известен с начала XX века, множество вопросов, с ней связанных, до сих пор остаются спорными. Начать с того, что термин «кайтагская вышивка» не устраивает некоторых современных исследователей. Его ввел Евгений Шиллинг, поскольку обнаружил эти полотна в Кайтагском районе Дагестана. Впоследствии подобные вышивки были обнаружены также в Дахадаевском, Акушинском и других районах, но название уже успело закрепиться за полотнами. Поэтому сегодня вы можете встретить в работах исследователей наряду с основным термины «дагестанская вышивка», «даргинская вышивка».

Проблемы возникают и с датировкой изделий. Английский этнограф Роберт Ченсинер датировал их еками. Он основывался на том, что узоры на некоторых полотнах повторяют орнамент турецких тканей еков. Однако этот способ не может характеризовать вышивки с уникальным рисунком.

Мы можем сделать некоторые выводы о времени изготовления на основе анализа типа тканей, ниток, красителей. Например, можем точно сказать, что вышивка была изготовлена не раньше третьей четверти XIX века, если использовались анилиновые красители, которые появились на Кавказе в это время. Но параллельно мастерицы пользовались и натуральными красками, поэтому в большинстве случаев вопрос о датировке открыт.

Загадкой по сей день остается символика орнамента. К сожалению, в начале XX века традиция прервалась и не осталось мастериц, которые могли нам помочь расшифровать язык вышивок. Наши догадки основываются на универсальности символов, но на самом деле это не более чем гипотезы: что, например, обозначает крест — наследие христианства или язычества, символ воскресения или мировое древо?

Кайтагская вышивка

О берег дагестанской культуры. Так называют кайтагскую вышивку. Искусство древнее, практически утраченное. В Дагестане получили развитие около 15 различных техник вышивки. Но именно работы кайтагцев считают национальным достоянием.

Кайтагские мастерицы вышивали не забавы ради. И не на продажу. Полотна, расшитые шелковыми нитями, сопровождали человека на протяжении всей жизни. В колыбели ребенка была подушка с вышивкой — в качестве оберега. Затейливо украшенное полотно непременно находилось в приданом невесты. Сопровождала вышивка человека даже в последний путь.

Из истории ремесла

Само искусство вышивания зародилось в глубокой древности на Востоке. Но практически все народности украшали свой быт вышивкой: индейцы расшивали одеяла, персы — одежды, арабы покрывали затейливыми узорами шатры. Немцы пытались поставить вышивку на поток и даже выпустили в XVI веке первый печатный сборник со схемами.

По территории Дагестана проходил Великий шелковый путь, и в кайтагских узорах просматриваются элементы орнаментов турецкой парчи и бархата, азербайджанских тканей и ковров. Сама ритуальная традиция тоже могла прийти с Востока. Через селения Кайтагского района проходил путь иранской армии, воины которой брали с собой в поход вышитые полотна для захоронения павших солдат.

Техника вышивания

В кайтагской вышивке используется 16 различных швов. Основа — «гладь», а особенность — «прикреп». Разноцветные шелковые нити прикрепляли сверху к ткани дополнительными стежками. В европейских странах в конце XIX века такие швы получили название «восточные». Работа настолько трудоемкая, что на создание одного полотна уходило от трех месяцев до полугода.

Увлечение вышивкой повлекло за собой развитие целой отрасли — разведение шелкопряда. Мастерицы сами пряли и красили шелковые нити. Красили, к слову, подручными средствами. В ход шли растение индиго, насекомое кошениль, грецкий орех и кора деревьев. Предпочтение отдавали оттенкам, близким к природе. А для самых роскошных узоров использовались золотые и серебряные нити.

Узор кайтагской вышивки — сплошные символы. Почти в каждой работе есть круг или овал, означающие солнце и вселенную. Крест символизирует четыре стихии или четыре времени года. Фигурки людей с опущенными или поднятыми вверх руками — отражение мужского и женского начала. Вышивка — бесконечный лабиринт, рассказывающий истории из жизни предков. И, как и каждая жизнь, все полотна по-своему уникальны. Мастерицы вышивают по памяти и двух одинаковых работ просто не бывает.

Вышивка мирового уровня

В истории кайтагской вышивки был период безвременья. На рубеже ХХ века это искусство почти утратили. Но в начале 80-х годов прошлого века совершенно случайно в Дагестан приехал британец Роберт Ченснер. Английский бизнесмен и исследователь был настолько поражен древним рукоделием, что выкупил практически все полотна и увез их в Англию. В лондонском выставочном зале прошла выставка, посвященная искусству кайтагских мастериц.

Роберт Ченснер проделал колоссальную работу — расшифровал смысл орнаментов и выпустил большой каталог с иллюстрациями. В нем описаны около 180 вышитых полотен. Книги, рассказывающие о редком текстильном искусстве, увидели свет в Италии и Турции. В России большого полноценного издания пока нет. Первой ласточкой стал каталог из коллекции Музея Востока.

Затейливые шелковые узоры покорили Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк и Стамбул. Наиболее редкие и яркие работы кайтагских мастериц оказались в частных коллекциях по всему миру. Представлены эти образцы текстильного искусства и в российских собраниях Государственного исторического музея, Эрмитажа, Музея народов Востока и дагестанских музеях.

Сегодня в Дагестане снова вышивают. Интерес, проявленный к древнему искусству во всем мире, заставил мастериц снова взяться за иглу. Студии набирают учениц, восстанавливают узоры, изучают музейные экспонаты, чтобы шелковая нить на полотне, как и столетия назад, рассказывала свои истории жизни.

Вышивка кайтагская это что

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Кайтагская вышивка

I. История открытия

Так называемые «кайтагские» вышивки названы так по ошибке: в одном из селений Кайтагского района на могильных стелах были обнаружены знаки-символы, подобные тем, что изображены на «кайтагских» вышивках. Несмотря на то, что доказательств локализации вышивок в пределах Кайтагского района найдено не было, обнаружение идентичной символики дало исследователям повод назвать их «кайтагскими». Распространены вышивки были в некоторых из селений Акушинского района и, по словам старожилов, здесь же и изготавливались. Сходные по технике выполнения, но отличающиеся более архаичной орнаментикой и большим размером вышивки были обнаружены в Гергебильском и Гунибском районах Дагестана.

Из-за узкой области их распространения и ряда других причин бытового характера о вышивках искусствоведческой науке стало известно сравнительно недавно. О них было упомянуто в трудах Атаева, Марковина, Иванова и других исследователей материальной культуры Дагестана. Наиболее обстоятельно о технике изготовления, назначении и применении их в быту горцев написал Р. Ченсинер в книге «Kaitag.Textile art from Daghestan». Несмотря на наличие некоторых неточностей исторического и этнографического характера, книга Р.Ченсинера содержит интересный материал. Автор произвел классификацию вышивок по орнаментальному признаку -выделил орнамент, заимствованный из импортировавшихся из Персии и Османской империи ковров и тканей, и «местный» орнамент, содержащий солярную, лунарную символику, зоо- и антропоморфные изображения и знаки, напоминающие петроглифы. Автор также привел данные анализа красителей, которые большей частью являются натуральными. Ченсинер датирует вышивки XVII-XIXвв.

II. Назначение и применение.

В селении Гапшима Акушинского района, где и было обнаружено наибольшее количество вышивок, «кайтагская» вышивка носила название «ччаралла гIянила» — букв. «подушка для детской люльки».

Использовалась она так: люлька с младенцем накрывалась вышивкой, обращенной лицевой стороной вниз, что, по поверью, служило оберегом. Вышивка на люльке накрывалась сверху ситцевой тканью с узором или без. Чаще всего отдавали предпочтение орнаменту «бутта», или как его называют в народе «огурец» или «къакъба» — «куропатка.

Для вышивок сел. Танты акушинского района характерен геометрический орнамент, наличие крупных деталей. Чаще всего это стилизованные женские фигурки, солярная символика, «древо жизни», зоо- и антропоморфные изображения. В Танты вышивкой накрывали сундук с приданым невесты, что также служило оберегом. В Танты вышивку называли «белкIун гIянила»- т.е. «расписная подушка».

В селении Цугни Акушинского района вышивки особенно ценили, так как они были необходимым атрибутом свадебного обряда. За день до свадьбы в вышивку заворачивались серебряные украшения невесты, причем обязательно лицевой стороной внутрь. Затем приданое относили в дом жениха. В Цугни вышивка именовалась «ардугела гIянила»- т.е. «подушка предыдущей ночи».

В селениях Нахки, Кассагу и Тузла Акушинского района во время похороного обряда вышивкой накрывали лицо умершего, лицевой стороной вниз. Перед погребением вышивку снимала с лица.

В сел. Неца(Наци) Акушинского района вышивка также использовалась в похоронном обряде: в вышивку заворачивали одежду покойного (также лицевой стороной внутрь), ходили вокруг нее и оплакивали умершего.

В селении Мегва Акушинского района было обнаружено наибольшее количество вышивок, датируемых XIX-XXвв. Попадались даже использованные в качестве основы для вышивки кумачи-флаги периода становления Советской власти в Дагестане. Для мегвинских вышивок характерен геометрический орнамент, часто используется солярная символика. Вышитые всплошную вышивки здесь встречаются реже. Местное название вышивок — «белкIун гIянила»-«расписная подушка», или «ччаралла гIянила» — «подушка для детской люльки».

Таким образом, «кайтагская» вышивка, по поверью, оберегала наших предков во время рождения, свадьбы и смерти, охраняя их т злых сил, оберегая здоровье и преумножая количество домашнего скота и урожая.

Многочисленные женские фигурки, фигурки близнецов, младенцев, изображенные на вышивках, свидетельствуют и о другой функции «кайтагской» вышивки — она, как верили наши предки, охраняла их от бесплодия.

На стенах старых домов в аулах изредка можно встретить изображения лабиринтов. Считалось, что злые духи не могли войти в жилище, запутавшись в затейливом лабиринте. С такой же целью, видимо, и вышивали мастерицы лабиринты в своих вышивках — дабы уберечь дитя от злых духов.

Несмотря на все великолепие орнамента, цветовую палитру и декоративность «кайтагской» вышивки, хотя бы тот факт, что использовали ее в быту обязательно лицевой стороной внутрь, показывает, что главную роль играла охранная, оберегающая функция.