- Выкройки и пошив славянской рубахи и русского платья для женщины

- Крой женской рубахи

- Выкройки и последовательность шитья

- Отделка «кержацкой» рубахи

- Отделка «поляцкой» рубахи

- Как вшить ластовицу в рукав русской рубахи

- Выкройка платья в русском стиле

- Шитье платья в русском стиле

- Выкройки старорусской одежды

- Практические советы

- Выкройки и определения

- Ткани, краткий исторический очерк

Выкройки и пошив славянской рубахи и русского платья для женщины

Современная мода не редко возвращается не только к прошлым тенденциям, но и к истокам древности. Одним из таких примеров является русская рубашка для мужчин и женщин. Такие одежды для женщины — символ целомудренности и женственности, а для мужчин — простоты и брутальности. О таких рубахах известно, как правило, от историков и ученых, а также неоязычников. В этом материале будет рассказано, что такое платье в русском стиле (выкройка), сшить самой которое поможет данная статья.

Крой женской рубахи

В первую очередь, необходимо отмерить, какой длины будет итоговое изделие, то есть рубашка. Рекомендуют делать минимум до середины бедер. Для начала следует снять следующие мерки:

- Мерку от плеча до необходимой длины — длина;

- Мерку размера изделия в плечах + 10 сантиметров — ширина;

Требуется сложить ткань пополам и отмерить нужную длину. После этого резать. На сгибе материала определяется центр, с лицевой стороны которого делается специальный вертикальный надрез сверху вниз длиной до 10 сантиметров. Это нужно, чтобы в него пролезала голова. Таким образом изготавливается горловина.

После этого кроится рукав в количестве двух штук:

- Верхняя деталь — обхват мышцы бицепса + 5 сантиметров;

- Нижняя деталь — обхват запястья + 5 сантиметров;

- Ластовица — пришивается к рукаву с внутренней части к подмышкам. Ее размеры — 15 на 15 сантиметров;

- Клинья в количестве двух штук. Для женского варианта подойдет размер 80 на 50 сантиметров.

Пошив предполагает следующие действия:

- Сшить рукава из деталей воедино;

- Вшить в район подмышек рукавов ластовицы;

- Пришить готовые рукава к рубахе;

- Сшить изделие по боковым швам до клиньев;

- Вшить сами клинья;

- Вырезать полукруг горловины, чтобы изделие располагалось точно на шее.

- Вышить рубаху и она будет готова.

Важно! Рекомендуется вшивать клинья от пояса вниз. Если делать это, начиная от подола, то детали могут оказаться в конце на различной высоте относительно друг друга.

Выкройки и последовательность шитья

Особенность кроя заключается в том, что все детали должны составлять ширину не более 40 сантиметров. Так сложилось исторически из-за того, что долгое время ткань изготавливали в домашних условиях и технологии не позволяли сделать ее существенно шире.

Современные методы позволяют обойти это ограничение и сшить рубаху без боковых вставок. Последовательность действий шитья традиционной рубашки имеет следующий вид:

- Выкроить все детали из натуральной ткани и не забыть добавить припуски по одному сантиметру;

- Украсить все детали вышивкой или уже приобрести вышитую или набитую ткань;

- Аккуратно снять вышивку и оборвать стабилизатор вокруг нее, если она делалась вручную;

- Вышить другую часть дизайна в виде стыкующей строчки стабилизатора;

- Наложить на нее первую деталь точно по узору и вытащить булавки, которыми она была прикреплена;

- Вырезать все детали и вышить их по желанию;

- Сделать горловину путем кругового разреза на груди;

- Пришить рукава и оставить непришитыми пар сантиметров с двух краев;

- Приделать ластовицу через эти отверстия и обработать весь срез вдоль швов;

- Пришить ластовицу от рукава к основе и также обработать части среза;

- Сшить рукав путем вшивания другой стороны ластовицы;

- Сшить часть ластовицы, которая осталась с ботовой частью рубахи;

- По желанию сделать шнурок из пряжи и вшить его в воротник;

- Вшить воротник-стойку, обрезав его длину при необходимости;

- Обработать срез горловины.

Отделка «кержацкой» рубахи

Особенность этого вида одежды в том, что ее застежка всегда выполняется на правую сторону. Вышивка делается в квадрате по передку. Для свадебной рубашки использовали мелкое кружево на конце рукавов. Если набирались складки, то вышивка шла по ним. Нижняя часть изделия украшалась яркой лентой или тканью.

Особенность отделки кержацкой рубахи состоит в том, что кокетку можно сделать на подкладе. Для этого используют специальную рамку на плечи, которая делается из контрастной ткани и работает ограничителем складок.

Важно! По концам рукавов можно самостоятельно организовать складки или бантики и отделать их контрастным материалом или тесьмой. Низ также можно обработать яркой цветной лентой из ткани.

Отделка «поляцкой» рубахи

Такая рубашка может быть как однотонной с контрастными элементами, так и пестрой. Боры делаются на пару ниток, а вышивок по ним не предусмотрено. Воротник составляет приблизительно полтора сантиметра и отделывается ручной вышивкой, кружевами или вьюнчиком. Впереди разрез горла обрабатывают в стиле замка или планки, а украшают тесьмой или тем же вьюнчиком.

Отдельно можно сказать про полики и рукава. Они могут вышиваться или нашиваться в виде ленточки и быть украшены пуговицами. Концы рукавов можно отделать зубчиками.

Как вшить ластовицу в рукав русской рубахи

При изготовлении русской традиционной рубахи важно правильно пришить ластовицу. На этапе сшивания рукавов к ним притачивается и ластовица. После этого рукав складывается вдвое и в него прокладывается ластовица. Соединение происходит обычной строчкой на машинке по краю, но когда доходят до ластовицы, скорость замедляется и шов уходит в край ткани. При этом он не застрачивает ластовицу, а останавливается у ее края. Далее край рукава подгибается и иголка направляется в край ластовицы. От него строчка плавно закругляется вверх и нить обрезается.

Выкройка платья в русском стиле

Выкройка русского платья делается по уже имеющейся схеме. Оно идеально подходит и для 48, 50, 56 и 60 размеров. После того как лекала будут скопированы, следует начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- Спинку лифа — 13;

- Перед лифа — 14;

- Рукав — 15;

- Деталь А — окантовка горловины 44 на 2 см;

- Деталь В — заднее полотнище юбки 73 на 100 см;

- Деталь С — переднее полотнище юбки 73 на 100 см.

Далее на ткани, которая предварительно сложена в сгиб, все детали раскладываются по схеме, представленной на рисунке ниже. Припуски на швы необходимо брать по полтора сантиметра для среднего и заднего срезов. Для остальных же хватит и одного сантиметра. Следует также добавить по 4 сантиметра на подгиб юбки снизу и для рукавов. Горловина выкраивается без припусков.

Шитье платья в русском стиле

- Сшивание средних срезов заднего полотна юбки так, чтобы осталось 11 сантиметров для застежки;

- Заутюживание припусков на спинку и прокладывание строчек на плечах и боках лифа;

- Прокладывание строчек шва по бокам юбки;

- Сборка сбоку участка горловины с помощью наметочных стежков так, чтобы ее длина была такой же, как и длина обтачки горловины;

- Равномерное распределение сборки горловины;

- Утюженье продольных срезов окантовки горла наизнанку;

- Утюженье окантовки вдоль лицевой стороны наружу;

- Сборка сбоку верхнего среза юбки платья до длины нижнего среза лица;

- Притачка юбки к самому нижнему срезу;

- Вшивание молнии сзади в обозначенном ранее месте;

- Обработка продольных швов на руках и вшивание их в проймы;

- Обработка низа платья и низа рукавов и создание специального шва «вподгибку».

В данном материале была показана рубаха женская славянская, выкройка ее деталей. Как показывает практика швей и мастериц народного промысла, очень легко шьется славянское платье, выкройка которого не отличается особой сложностью. Русский крой очень прост в исполнении и не требует огромных познаний в крое и шитье.

Выкройки старорусской одежды

Советы и выкройки взяты из книги об изготовлении костюмов для спектаклей и прочих театральных постановок. Несмотря на это материал очень ценный и информативный. Проведен серьезный анализ костюма 15-17 веков. Ну немножко и 13 век.

Все размеры в раскройках указанны по старорусским меркам, это 1/52 от половины объёма груди. То есть если взять человека с объёмом груди 104 см размер получается равным 1 см. А если к примеру объем 130 см то размеры в раскройках умножаем на 1,25.

Практические советы

I. Работа с трафаретом

Трафарет – работа чрезвычайно проста и при некотором навыке может был выполнена в театре своими силами. Плотную бумагу, александрийскую или полу ватман (можно и картон), надо предварительно хорошо протереть олифой или машинным маслом, чтобы она стала прозрачной, и дать ей просохнуть в течении 2-3 дней. Если трафарет нужен спешно, то бумагу можно натереть парафином, проводя по ней горячим утюгом так, чтобы парафин впитался в бумагу. Но самый прочный трафарет получается все же при обработке бумаги олифой.

На высохшую бумагу наносится рисунок, который вырезается острым ножом или бритвой по внутреннему контуру. Ткань натягивают на доску, подложив лист промокательной (можно газетной) бумаги, кладут на нее трафарет в прикрепляют кнопками. Для трафаретных работ употребляют, главным образом анилиновые краски, растворяя их в кипятке. Но если на темный фон надо нанести светлый рисунок, то анилиновые краски вследствие своей прозрачности не годятся, и их заменяют масляными красками. Чтобы анилиновая краска не растекалась на ткан, в нее добавляют трагантовый клей. Этот клей состоит из небольших отдельных лепестков, которые растворяют в холодной, некипяченой воде (8-10 лепестков на стакан воды). Клей бывает готов приблизительно через сутки. Если в стакане останутся нерастворившнеся частицы клея, то, слив готовую жидкость, их можно снова налить водой. На две части краски берут одну часть трагантового клея. Трагант можно, заменить Желатином, растворив 2-3 листка желатина в стакане кипятку и добавляя его в краску так же, как и трагантовый клей. Масляная краска растворяется скипидаром или сиккативом. Можно употреблять и бензин, но он быстро испаряется.

Приготовив таким образом ткань, трафарет и краски, начинают работу. Для трафаретных работ употребляются особые трафаретные кисти, круглые, с коротким ворсом, тупые и довольно большие: Краски на кисть надо набирать не слишком много, кисть держать вертикально и как бы вбивать краску в ткань, слегка ударяя кистью. При работе масляной краской кисть должна быть почти сухая.

Из тканей, изготовляемых в настоящее время, в XV-XVII веках употреблялись атлас и бархат. В театре их имитировать, конечно, нельзя. Хотя в крайних случаях атлас и заменяется хорошим сатином.

Иногда приходится, по замыслу художника, делать все костюмы не из настоящей, а из имитированной ткани, особенно в тех случаях; когда нужна ткань с оригинальным, стилизованным орнаментом (в сказках, комических операх и пр.). В таких случаях парча имитируется следующим образом: на обыкновенном холсте делают орнамент трафаретом; если орнамент в несколько цветов, то для каждого цвета вырезается отдельный трафарет. Фон закрывается желтой краской (намного темнее золота), и на нем накладываются штрихи бронзой описанным выше, способом.

II Отделка

Отделка имеет важное значение в работе костюмера, так как она придает костюм законченность и живописность. Часто на эскизах, даваемых художником, отделка указана лишь несколькими красочными пятнами. Тогда ответственность за разработку деталей всецело ложится на костюмера. При больших постановах бывает также, что количество эскизов далеко не соответствует количеству требуемых костюмов. По одному эскизу приходятся делать целый ряд однородных по форме вещей, которые костюмер должен уже сам разнообразить не только цветом но и фактурой, но и главным образом отделкой. В зависимости от пьесы и от характера персонажа отделка костюма может быть богаче или скромнее. Опера допускает больше вольности в этом отношении, драма требует большей строгости. Но как бы то ни было перегружать костюм отделкой не рекомендуется.

К числу отделок русского костюма XV-XVII веков надо отнести главным образом воротники, нашивки и петлицы. Их вполне достаточно, чтобы придать костюму красивый и богатый вид. Воротники отделываются различными видами вышивки, из которых самыми эффектными для театра являются вышивка машинная и аплнкационная. Если встретится необходимость сделать несколько ферязей или охабней, то разнообразить их следует рисунком и вышивками воротника.

Особого внимания требуют нашивки и петлицы. Они больше всякой другой отделки воспринимаются зрителем. В домашнем быту нашивки были большей частью торчковые, то есть вышитые шелками различными узорами в виде трав, розеток и т. д. Золотые нашивки украшались жемчугов и каменьями. Самые нарядные нашивки состояли из образцов – золотых блях различной формы, кованых или литых, иногда с камнями и жемчугом.

Для театра нашивки изготовляются из различного рода тесьмы, или галуна, или из парчи. Их можно делать также на шнура.

Самой дорогой и значительной отделкой боярского костюма XVII века были аламы – золотые бляхи, почти то же, что и образцы, только более крупных размеров. Аламами назывались также вышивки на груди, плечах, подоле и т. д. Аламы отличались исключительным богатством; и поэтому их нельзя употреблять на большом числе костюмов, хотя бы и боярских. Кроме того, в большом употреблении было круживо, род ажурного галуна, золотого или серебряного, и вообще всевозможные галуны. Застежка кафтанов была также очень разнообразна. Часто она состояла просто из завязок – шнура с кистью на конце. Кисти делались нитяные, шелковые, золотые, даже жемчужные; около начала кисти делали ворворку – крупный шарик, часто богато украшенный. При завязках кисти пришивались также и к наружным концам нашивок, но на сцене обилие кистей может придать костюму маскарадный вид.

Пуговицы следует предпочитать всякому другому виду застежки, так как они довершают отделку костюма и в смысле общего впечатления лучше, чем завязки. Так как пуговицы употреблялись не плоские, а круглые или яйцевидные (иногда довольно крупных размеров), то их приходится специально изготовлять из папье-маше или вытачивать из дерева. Застежку кафтана (или другого вида одежды) надо делать замаскированную, а пуговицы нашивать только как украшение, так как от частого употребления они могут испортиться. Некоторые виды одежды, например польские шубы, вместо пуговиц или завязок скреплялись впереди запонами – более или менее богато украшенными пряжками. Запоны были либо в виде двойной пуговицы, вдеваемой в петли, либо в виде золотой или серебряной бляхи разнообразной формы. Запоны служили и просто украшением. Так, например, у Бориса Годунова на шапке была «запона кораблем с раковиной». На царском облачении Федора Алексеевича было «на полах до 10 запои с яхонты и изумруды, на подоле 16 запои с яхонты червчатыми, на. полах поверх кружнва 2 запоны круглых с алмазы и с яхонты червчатыми; на рукавах и на запясгьн по 23 запоны с яхонты червчатыми».

Еще один вид застежек – кляпыши – представлял собой, по словам Савваитова, «костыльки вроде оливок у гусарских венгерок и употреблялись вместо пуговиц и запон на вороту, прорехах и полах платен, кафтанов, зипунов, чуг, шуб и других одежд. Кляпыши делались серебряные, позолоченные, саженые жемчугом с канителью, обшитые или обвитые золотом я шелками». На зипуне царя Алексея Михайловича «20 кляпышей обшиты золотом волоченым». К кляпышам привешивались кисти с ворворками.

Резюмируя сказанное об отделке старинных – русских костюмов, предназначаемых для сценического зрелища, повторяем, что костюм на сцене не должен копировать с рабской точностью одежду того или иного века. Беря за исходную точку историческую правду, следует, однако постоянно иметь в виду, с одной стороны, те подчас совершенно неожиданные эффекты, которые дают сценическая коробка, освещение, расстояние от глаза зрителя и пр., а с другой стороны – вкус и культурный уровень современного зрителя, на которого многие вещи могут произвести совсем не то впечатление, которое они производили на наших предков. Следует всегда обращать особое внимание на цвет и фактуру материала, из которого делается костюм. На костюм из богатой материи достаточно скромной отделки чтобы сделать его вполне жизненным и правдивым. Богаты украшениями могут быть только несколько костюмов во всей пьесе, например царское коронационное облачение, костюм царевича и т. п. Еще меньше мишурных украшений советуем делать на шубах; достаточно несколько петлиц, большого мехового воротника и опушки по полам, подолу и рукавам. Орнамент ткани на шубах должен быть значительно крупнее орнамента на ферязи или кафтане. Вообще порядок расположения орнамента на тканях такое; чем короче вещь, тем мельче орнамент; чем вещь длиннее, тем крупнее орнамент; таким образом на всех верхних вещах орнамент значительно крупнее, чем на нижних. То же правило применимо и к относительной величине пуговиц.

Выкройки и определения

|

| Плащ корзно выкройка |

|

| Плащ с вырезом для рук |

|

| Шуба новгородская. Выкройка новгородской шубы. |

Корзно – плащ, надевавшийся на левое плечо и застегивавшнйся на правом пряжкой. Если корзно кроилось из тяжелой ткани, например парчи, то для левой руки делался вырез.

Шуба новгородская. С перевесом общеполитической жизни давней Руси на север корзно заменилось шубой, кроившейся с подрезанной передней полой и длинными величными прямыми рукавами, могла носиться внакидку, как плащ.

Рубаха и порты. Основными частями русской одежды с древнейших времён были рубаха и порты, сохранившиеся почти без изменений до наших дней. После татарского нашествия разрез ворота, находившийся в древнерусской, сорочке посреди груди, переходит на левый бок (косоворотка), а рубаха, доходившая прежде до колен, укорачивается.

Рубахи шили из самых разнообразных материалов: из домотканого холста, набойки, пестряди; такая же подоплека (подкладка) на груди и на спине пришивалась к .рубахе красными нитками. У рукава подмышкой делались ластовицы, обычно красного цвета. Вообще Красный цвет был издавна излюбленным цветом русского народа.

Рубаха и порты, бывшие у крестьян основной одеждой, у высших классов появляются уже в качестве нижнего белья. Такую рубаху шили из тонкого полотна, отделывали красной тафтой, которая шла на кайму понизу, на ластовицы, заделку швов и обтяжку пуговиц; по швам клали золотую тесьму или золотой плетешок. Рубаху выпускали, поверх штанов а, подпоясывали узеньким поясом или цветных шнуром. В домашней обстановке такие рубахи могли быть и верхними, то есть надевались поверх белья. В этих случаях рубахи расшивали красным шелком и золотой, украшали разнообразными отделками. Богато расшитые ожерелья, или низанные жемчугом воротники, делали пристяжными, то есть пристегивали к рубахе небольшими пуговками или крючками. Воротники были прямые, в 2-3 пальца шириной, застегивались обычно обтянутой шелком или металлической пуговкой, в которую иногда вставлялся драгоценный камень или жемчуг. Для сцены рубаху следует делать богато украшенной и из цветного шелка.

Порты, или штаны, делали из того же материала, что я рубахи, а иногда из бумажной материн; низы портов заправляли в сапоги или онучи. Употребляемые в качестве белья порты шили из тонкого полотна.

Поверх полотняных портов состоятельные люди носили еще верхние штаны – шелковые, суконные и камчатные. У бояр штаны были из золотной или алтабасной ткани на тафтяной подкладке и с такой же опушкой сверху. Верхние штаны делали и теплые (на меху или стеганые иа вате).

Для малолетних шили штаники с чулками.

В театре принято делать штаны в виде шаровар, но это неверно: они имели свой особый покрой. Если штаны шьются из парчи или шелка, то низы их, заправляющиеся в сапоги, надо делать из бумажной ткани во избежание быстрого изнашивания.

|

| Древнерусская рубаха и выкройка рубахи |

|

| Портки. Выкройка портков |

|

| Выкройка шаровар |

Зипун – узкий, почти в обтяжку кафтан, надевавшийся поверх сорочки. Рукава узкие, обыкновенной длины, застегивались на 4–8 пуговиц. Зипуны шили также с рукавами из другой материи или безрукавные. Зипуны доходили обычно до колен, иногда были короче. Ширина подола была 210 см. Бояре употребляли зипуны в качестве нижней одежды. Зипуны делали на тафтяной подкладке с камчатной подпушкой, теплые зипуны подбивали мехом. У зипуна было ожерелье –стоячий воротник, пришивавшийся или пристегивавшийся к вороту, так что к одному зипуну можно было надевать разные ожерелья. Иногда ожерелья унизывались жемчугом. Переда застегивали на «втышные» пуговицы, то есть втыкаемые в прорезные петли (такие петли появились лишь с XVII веха).

Возможно, что зипуны носили без пояса.

Крестьянские зипуны делали из грубого сукна. Их носили и женщины. По чертежу знпуна кроятся еще две крестьянские одежды азям и сермяга.

|

| Зипун. Азям и сермяга |

|

| выкройка зипуна |

Кафтан, один из распространенных видов русской одежды, имел много фасонов. Кафтан носили поверх зипуна, на который он был похож покроем, но имел более длинные рукава; излишек набирался на руке сборками. Длина кафтана была различна. Некоторые кафтаны (начиная с XVII века) имели сзади стоячие воротники, закрывавшие весь затылок и называвшиеся козырями. Наружную сторону козыря, атласную, бархатную или парчовую расшивали шелком, золотом или серебром, украшали жемчугом и драгоценными камнями.

Кафтаны шили из самых разнообразных тканей: посадские люди преимущественно употребляли хлопчатобумажную ткань, купцы – сукно, бояре и дворяне – шелк, парчу и бархат.

Кафтаны обшивали кругом разноцветной тесьмой, золотом или галуном, который назывался кружнвом. Спереди кафтан застегивался на пуговицы и петлицы, часто длинные и украшенные кистями. Рукава у запястья стягивались зарукавьями. Карманов не было. Их заменяли привесные сумки – калиты.

Бояре носили кафтаны в качестве домашней одежды. На улицу а кафтане выходили лишь молодые люди, пожилые поверх кафтана надевали ферязи, охабни или шубы.

Кафтаны были разных видов. Приводим образцы:

Кафтан с воротником — козырем (кроится по чертежу зипуна). До постановок Московского Художественного театра был обычным типом русского кафтана, употреблявшимся на сцене и ставшем шаблонным.

Кафтан «богатый, зеленый бархатный с серебряными петлицами, употреблялся в домашней обстановке.

|

| Одежда, надеваемая под доспех |

|

| Кафтан богатый и кафтан домашний |

|

| воротник-козырь на кафтане и выкройкаtd |

|

| Русская шуба. Охабень |

Охобень, охабень. Летом поверх ферязи надевали еще одну длинную, до пят одежду, схожую по покрою с ферязью, но шире и с прореха ни под рукаванн идя продевания рук, причем самые руша свисали с боков, как украшение. У охабня был большой четырехугольный откидной воротник, который свешивался сзади почто до половины спины, а иногда и ниже, и украшался, подобно козырю. Охобнн делались и объярн, атласа, бархата, парчи; носили их в рукава внакидку.

В зимнее время крестьяне носили овчинные нагольные шубы и тулупы. В ненастную погоду их надевши мехом вверх. Состоятельные люди носили шубы из супа, камки, атласа, бархата или парчи на заячьем, песцовом, лисьем, куньем, собольем и других мехах.

Русские шубы, были широкого покроя, с отложными воротниками, начинавшими от груди. Они либо застегивались на пуговицы, либо заказывались длинными шнурами с кистями.

Спереди, от проймы до локтя, были прорехи для продевания рук, отделанные так же, как и борта, галуном или мехом.

Турские шубы. Представители высшего сословия носили чаще всего шубы турские, или турецкие, того же покроя, что и русские, но с другими рукавами. Эти рукава были либо широкие до кистей рук, либо двойные: в одни продевались руки, а другие свисали сзади как украшение.

В царской шубе ожерелье (воротник) ставилось бобровое или соболье, длиной в 52 см. Опушка по полам, подолу и на рукавах (в запястьях) делалась также бобровая, шириной около 9 см. Рукава, подол и полы, большей частью отделывались еще круживом или нашивкой.. Обычно полы царской шубы не запахивались, а застегивались впереди роскошными застежками с петлями и пуговицами. Прекрасным образцом царской шубы являются две шубы, подаренные царем Герберштейну.

Шубы получали разные названия: столовая делалась или нагольной (при этом нашивались пуговицы и кисти) или же ее покрывали белой тафтой на более легком беличьем меху, санная, или ездовая, шуба, отличавшаяся стоячим ожерельем, станововая, вероятно, названная так, подобно становому кафтану, от перехвата в талии.

Для свадебного обряда царю подавали парчевое облачение на меху – кожух и русскую шубу внакидку, причем полы замётывались назад.

Когда царь шел В’ домовую церковь по переходам, не выходя из -пределов своего дворца, шуба вдевалась им прямо на зипун.

|

| Турская шуба. Царь в русской шубе. |

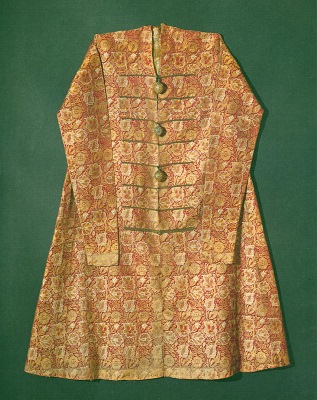

Первая половина XVII в. Москва, Царицины мастерские палаты. Ткань – турецкий атлас золотной. 1620-е гг. Пуговицы – серебро, чеканка. Спина и передние полы одежды из прямых полотнищ ткани, к низу вставлены клинья, рукава вшиты по прямой линии, у проймы широкие, суживающиеся к низу, значительно длиннее руки. На груди поперёк нашиты восемь парных полос тесьмы из тонкого шёлкового шнура, сложенного в четыре раза. По сохранившимся сведениям, шуба была на беличьем меху – «испод белий». Верх шубы из золотного атласа с растительным узором в виде изогнутых побегов с листьями и цветами.

Ткани, краткий исторический очерк

Обычные бытовые ткани почти не сохранились от прежних времен.

Простые ткани, которые носит большинство населения, быстро изнашиваются, шерстяные ткани обычно уничтожаются молью, и потому в древнехранилища и музейные собрания попадают лишь исключительные образцы, выдающиеся по своим художественным качествам (например, венецианские бархаты, персидская парча и т.- п.).

Мы чрезвычайно мало знаем о тканях древнейших финских и славянских племен, которые бытовали на территории России. Тем драгоценнее для нас немногие остатки, найденные при раскопках, в курганах. Сохранившиеся образцы позволяют сказать что славянские племена носили прекрасно обработанные многоцветные шерстяные шелковые ткани местного: происхождения. Ткани были гладкие, с геометрическим узором, набивным черной краской или исполненным очень яркой оранжевой нитью на синем или зеленоватом фоне, и т. д. Выделывались также различные рисунки.

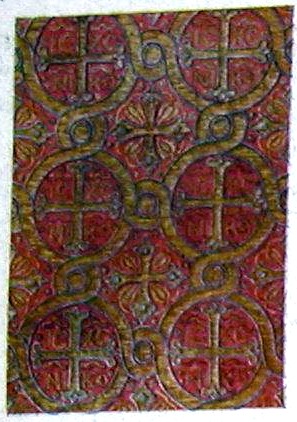

|  |  |

| Византийская ткань 10 век | Византийская ткань 11-12 век | Испанская ткань 15 век |

|  |  |

| Венецианская ткань 15 век | Восточная ткань 16 век | Турецкая ткань XVI век |

|  |  |

| Итальянская ткань XVI век | Итальянская ткань XVI век | Итальянская ткань XVI век |