- Церковное швейное дело на Руси

- Как создавались вышивки

- Вышивание – духовный труд

- Лицевое и золотное шитьё

- Известные мастерские

- Четыре школы

- Золотное и лицевое шитьё

- Молитва

- Особенности

- Что такое шитьё

- Лицевое шитьё

- Орнаментальное

- Основное изображение

- Самое главное, чтобы вышивать

- Изделия

- Авторские права

- Изделия из ткани, вышивку, кружево, тряпичные куклы, набойки в магазине «Русские ремёсла»

- Златошвейка — это царская профессия

Церковное швейное дело на Руси

С приходом христианства Русь переняла от Византии не только иконопись, секреты храмового строительства и церковного пения, но и швейное ремесло.

В народной традиции дохристианской Руси существовала вышивка «простыми» нитями различных цветов, шитые золотом византийские ткани («паволоки») были исключительно привозными с Востока.

В Х веке, вместе с приездом греческого духовенства, на Руси появились богато украшенные церковные облачения. Вскоре и у нас появились мастера, перенявшие златошвейное мастерство у греков.

Как создавались вышивки

Создание вышивки происходило в два этапа:

- формирование прориси;

- собственно вышивание.

На первом этапе трудились мужчины – знаменщики, травщики, словописцы. Эти мастера были иконописцами особого рода, знающими законы вышивки, и занимались, как правило, исключительно иконой на ткани: знаменщики выписывали фигуры, травщики изображали пейзажи, словописцы-каллиграфы делали на каймах произведения необходимые надписи.

Для рисования употребляли сурик и чернила, белила и сажу, использовались и другие краски. Образец, как правило, рисовали на бумаге, а затем переносили на ткань.

После завершения прориси к работе приступали женщины-вышивальщицы. Прежде чем вшить рисунок, его намечали белыми нитками.

Вышивание – духовный труд

Не каждая мастерица могла вышивать церковные облачения. Этот труд был делом не только физическим, но и духовным. Женщины сопрягали работу с молитвой: когда игла входила в ткань, вышивальщица мысленно произносила: «Господи», а когда вытягивалась – «благослови».

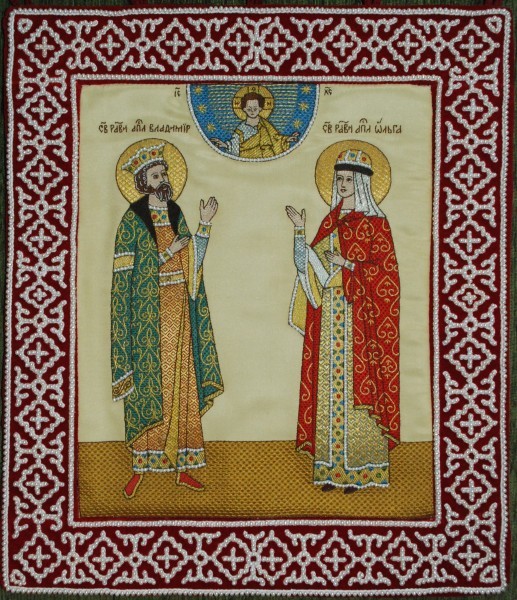

Лицевое и золотное шитьё

В Византии для работы использовали тончайшие металлические нити из золота. На Руси первое время поступали так же, но постепенно их стали заменять на имитирующие золото (в их состав входило лишь 2 – 3 процента чистого металла) или серебряные с позолотой – поэтому с XVI века шитье стало называться золотным.

Вместе с тем существовала и другая техника – лицевое шитьё. Её использовали для вышивки особым швом ликов и других открытых участков тела на плащанице или иконе.

Известные мастерские

Первой русской золотошвейной мастерской считается мастерская княжны Янки, сестры Владимира Мономаха, которая, помимо шитья, обучала мастериц грамоте и церковному пению.

Известна также Соломония Сабурова (прославлена в лике святых как София Суздальская), жена царя Ивана III Рюриковича, насильно постриженная в монахини, как основательница одной из самых известных в России мастерских церковного шитья.

До XIV века женщины-мастерицы никогда не ставили на изделиях свои имена. Одна из первых именных вышивок принадлежит Ксении Годуновой, дочери царя Бориса. Вообще, из-за высокой стоимости используемых материалов – золотых нитей, драгоценных камней, жемчуга – златошвейным ремеслом в России занимались представительницы высшего сословия. Бархат и шёлк импортировали из Турции, Ирана (Персии), Италии.

До XVIII века самыми известными были вышивальные мастерские, которые царицы и княгини устраивали при своих светлицах. В зависимости от материального и служебного положения главы дома составлялся штат мастерской, иногда насчитывающий до ста мастериц.

В светлицах цариц вышиванием занимались жены и дочери служилых людей во главе с боярынями, а у служилых и торговых людей – простые крестьянки. Владелицы мастерских не только руководили работой, но и сами занимались вышивкой.

Обучение девочек начиналось очень рано, едва они могли держать иголку в руках, и происходило по принципу «из рук в руки». Сначала было принято изучать золотное шитье, затем – личное. У вышивальщиц, как правило, было разделение обязанностей: кто-то вышивал лики, кто-то – слова.

Четыре школы

В каждой мастерской были свои особенности и секреты, поэтому работы несли на себе отпечаток и эпохи, и истории семьи, и истории государства, тем не менее, со временем сформировались несколько школ: новгородская, суздальско-владимирская, московская и строгановская.

Новгородские вышивальщицы работали преимущественно шёлком, добавляя минимум золота; для этого направления характерны работы мастерской Ефросиньи Старицкой, тётки Иоанна Грозного.

Суздальско-владимирские мастерицы контуры изображений делали красными (в отличие от общепринятых тёмно-коричневых), из-за чего вышивки приобретали характерный рыжеватый оттенок.

Работы мастериц московской школы до конца XVI века отличались строгостью цветов и аскетизмом; с приходом к власти Бориса Годунова появляются насыщенные цвета, жемчуг и др..

Строгановская школа совмещала как церковное, так и декоративно-прикладное направление, заметно влиявшее на стиль выполняемых работ, поэтому она была, в своем роде, уникальной.

В XVIII – XIX веках начался упадок златошвейного церковного искусства. Внешняя украшенность храмовой утвари стала не всегда соответствовать ее символическому и богослужебному смыслу. В предметах этого периода практически отсутствуют композиции с шитыми ликами, само шитье серебром и золотом стало вырождаться и подражать ювелирным техникам. Октябрьская революция тоже не способствовала развитию этого вида искусства, хотя абсолютного забвения церковного рукоделия не произошло, вероятно, из-за утилитарности этого ремесла.

В конце ХХ века началось постепенное возрождение церковного золотошвейного мастерства. Были созданы и восстановлены мастерские в Троице-Сергиевой Лавре и многих других городах, сёлах и монастырях России: в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе, Санкт-Петербурге, Торжке, Гордце, Дивееве и др. Мастера расшивают хоругви, подвесные пелены, индитии, воздухи, покровцы, антиминсы, илитоны, орлецы, пелены, иконы, катапетасмы, плащаницы, схимы и элементы облачения священнослужителей (стихари, орари, саккосы и др.)

Золотное и лицевое шитьё

Взгляд на ремесло церковной вышивки от опытной вышивальщицы

Лицевое шитьё («живопись иглой») — шитье золотом и шёлком иконописных изображений.

Молитва

Золотное лицевое шитьё (церковную вышивку), нельзя называть только рукоделием, это в большей степени молитва.

«Богородица» — золото на голубом

Данное ремесло пришло к нам из Византии при крещении Руси. Пришло со всем укладом православной Веры: Символ Веры, Литургия, созданная Святыми отцами, литургическое пение, молитвы, иконы и иконостасы, архитектура, правила и каноны. Церковная вышивка входит в этот список.

Особенности

Прообразом сакральных изображений на ткани, стали святые изображения Плащаницы и образа «Спаса нерукотворного», которые возникли без творческой воли человека.

По этой причине все швы церковного рукоделия не имеют аналогов в мирском рукоделии.

Важно отметить, что поверхности золотного и лицевого шитья стремятся к повторению поверхностей тканей — льна, атласа, золототканой парчи.

Что такое шитьё

Вышивка у церковных вышивальщиц называется шитьём.

Лицевое шитьё

Это шитьё икон. Лицевое — от слова «лик».

Золотным шитьём может быть и лицевое (например одежды) и декоративное.

Орнаментальное

Орнаменты декоративного шитья символичны. Чаще всего используется «мрежа» — плетёнка — символ сети, которой апостолы «уловили Вселенную», то есть распространили Православную Веру по Миру.

Вторым мотивом является «Процветшее древо», не имеющее ни начала, ни конца.

Иногда эти орнаменты сочетают.

Основное изображение

основным изображением для нас является Крест.

Крест может быть четырёхконечным, восьмиконечным, а так же изображение Голгофы, икона Распятия Господня или Распятия с предстоящими — это различные варианты одной темы.

Именно поэтому, одно из важных условий для работы, необходимость понять и освоить изображение Креста, сделав его красивым и читаемым, но не превратить в цветочек или элемент орнамента.

Самое главное, чтобы вышивать

Для занятия церковной вышивкой, столь любимой женщинами, до`лжно освоить технические приёмы этого делания, стремиться к воцерковлению, по мере сил и возможностей изучать памятники древнерусского искусства.

Православие в древности было массовым видением мира, а образы и изображения — более точными богословски.

Православные знают, что перед началом такого серьёзного дела получают благословение священника.

Изделия

Для храмов вышиваются:

- Плащаницы — Господская и Успения Божией матери

- Хоругви — знамёна победы

- Покровицы и воздухи на Священные сосуды

- Покровы на мощи святых

- Архиерейские и иерейские облачения

- Пелены

- Облачения на Престол

- Закладки-ленты для Евангелия

- Походные иконостасы

Вышивка может быть декоративно-орнаментальная и лицевая.

Авторские права

Изделия из ткани, вышивку, кружево, тряпичные куклы, набойки в магазине «Русские ремёсла»

Магазин «Русские ремёсла» — интернет-магазин единичных и редких изделий, подарков и сувениров народного искусства России. Мы предлагаем традиционные произведения русских народных художественных промыслов, изготовленные лучшими авторами и мастерами в разных регионах России.

Мы гарантируем подлинность народного искусства, эксклюзивность представленных изделий и уникальность каждого предмета.

Златошвейка — это царская профессия

Церковному облачению предавалось большое значение еще в ветхозаветные времена. Служение Богу требует особой красоты не только в пении и убранстве храмов, но и в священнических ризах. Создавать эту красоту в прежние времена было уделом царских жен. Сегодня по царской профессии златошвейки можно получить высшее образование. Открытая в 1992 году в Свято-Тихоновском университете Кафедра церковного шитья — единственная в мире. Об этом уникальном месте рассказывает ее руководитель, доцент, к.т.н. Холоднова Елена Владимировна.

Мы выпускаем художников декоративно-прикладного искусства со специализацией «художественная вышивка». В процессе обучения студенты занимаются не только непосредственно вышивкой, но и создают копийные работы, живопись, проекты в графическом изображении и даже делают весьма неплохие офорты.

Сколько человек кафедра принимает на учебу?

Ежегодно мы берем до десяти человек. Обучение студента навыкам искусства вышивки требует от преподавателя много внимания и времени, поэтому занятия проводятся малыми группами. К каждому обучающемуся применяется индивидуальный подход.

Какие специалисты работают на кафедре?

Наша кафедра многоплановая. У нас работают не только специалисты по художественной вышивке, но и художники-живописцы, технологи швейного производства, реставраторы. Многие дисциплины читают специалисты из светских ВУЗов.

Где преимущественно работают ваши выпускники?

Они в основном работают в музеях в качестве хранителей фондов, искусствоведов и реставраторов по текстильным памятникам. Некоторые трудятся в церковных мастерских, где занимаются пошивом одежды. Наши выпускники очень ценятся как преподаватели золотного шитья и востребованы в этом плане.

Как у нас сегодня обстоит дело с мастерскими, где способны создавать по-настоящему уникальные вещи?

Сейчас идет процесс возрождения мастерских. В Москве хорошо известны работы мастерской Сретенского монастыря. Сейчас предполагается создание мастерской в Донском монастыре. В московской мастерской «Аксамит» используют технику машинной и ручной вышивки. Занимаются ручной вышивкой также в Свято-Троице-Сергиевой Лавре и в Ипатьевском Костромском монастыре. Большей частью обучение мастерству вышивальщика происходит в мастерских. Квалифицированных специалистов в этой области очень мало. Наиболее известные из учебных мастерских – это мастерская при Одесской семинарии, при Нижегородском епархиальном училище, катехизаторские курсы «Со-действие» в Москве и некоторые другие. Известны своими работами и публикациями творческие коллективы «Покров» и «Убрус» из Санкт- Петербурга. Сегодня практически во всех крупных городах России открываются мастерские при храмах, в монастырях и просто отдельными людьми, которые привлекают к сотрудничеству, в том числе и наших выпускников.

Сколько уже было выпусков и выпускников?

Каждый год, начиная с 1998 года у нас были выпуски. Всего выпущено с дипломами о высшем образовании 81 человек., включая 2010 год. Процентов шестьдесят наших выпускников работают непосредственно по специальности, в том числе за рубежом. Одна бывшая студентка работает в знаменитом Воронцовском дворце в Крыму на Украине. Многие воспитанноки нашей кафедры занимаются научной деятельностью, помогают нам в рецензировании дипломных работ.

Какие работы выполняют студенты в качестве курсовых и дипломных?

Разнообразие большое — это предметы облачения, убранства алтаря, подвесные пелены с изображением святых, праздников, Богородицы или Спасителя. Традиция использования подвесных пелен в храмовом убранстве была утрачена, мы её пытаемся возродить. Также студенты изготавливают хоругви и литургические комплекты: покровцы и воздух.

Очень много выполненных работ становятся дарами нашего университета для различных храмов и представителей духовенства.

Какие известные работы были созданы за время существования кафедры?

В рамках учебного процесса силами студентов были изготовлены такие работы, как облачение и митра патриарху Алексию II , облачение архиепископу Арсению Истринскому, ряд предметов в Новгородскую епархию, митра прот. Владимиру Дивакову, несколько комплектов и митр ректору ПСТГУ. Такие работы, как литургический комплект, поручи и палица были подарены патриарху Александрийскому.

Наши работы постоянно демонстрируются на выставках различного уровня. Их отмечают дипломами, отзывами и благодарственными письмами.

Прикладное обучение составляет большую часть учебного процесса?

Безусловно. Специфика нашего творчества состоит в том, что возникают сложности в выборе материалов. Если художник может смешать краски для получения нужного цветового тона, то нам для достижения художественного эффекта часто приходится очень долго искать материал соответствующего оттенка. Часто студенты вынуждены тонировать нитки и ткани, используя натуральные красители: кору ольхи, дуба, чай и т.д.

На нашей кафедре проводятся научные исследования. Прежде чем приступить к вышивке, студенты должны обосновать выбор тематики и сюжета своей работы на основе обзора искусствоведческой литературы. Вот, например, взять митру. Чтобы ее изготовить, студентам приходиться изучать, откуда она исторически появилась, какие существуют формы митр, что за изображения традиционно присутствуют на этом головном уборе.

В дальнейшей деятельности выпускникам приходится непосредственно работать с заказчиком, который иногда не знает, какие элементы декора и техники уместно использовать в работе, а какие неприемлемы. И тогда художник приводит компетентное обоснование своей разработке, чтобы в результате получилась вещь, которая бы соответствовала требованиям заказчика, не противоречила церковным традициям и отличалась бы высоким художественным и техническим уровнем исполнения.

Кто на кафедре возглавляет научную работу? Как она ведется?

Научную работу на кафедре возглавляет заведующий кафедрой. К сожалению, область церковного шитья недостаточно освещена в публикациях, мало сохранилось исторических вещественных источников. Наиболее известными являются работы Годуновских, Старицких, Строгановских мастерских, Елены Волошанки и некоторых других представителей этого искусства. Сохранившиеся памятники древнерусского и византийского золотного шитья являются примером и прототипом для наших разработок.

На кафедре проводятся интересные разработки, например, митра без поясков. Мы разработали конструкцию митры, в которой применяется нетрадиционное соединение деталей, что обеспечило целостность композиции и уменьшило трудоёмкость изготовления изделия. Сегодня в силу того, что технология не стоит на месте, появляется очень много новых материалов. Мы проводим исследование их свойств с целью дальнейшего применения в церковном шитье. Например, для устранения дефекта стянутости вышитых изделий необходимо применять клеевые прокладочные материалы и проводить предварительную усадку всех материалов, используемых для пошива изделия.

Преподаватели кафедры и студенты активно участвуют в научных конференциях, устраивают мастер-классы по золотному шитью. Тематика докладов – это и разработка новых технологий, и создание художественных композиций различных предметов храмового убранства, и совершенствование приёмов вышивки.

Зачем нынешним златошвейкам высшее образование?

Во все века златошвейными мастерскими руководили жены царей. Поэтому профессия златошвейки — это по сути царская профессия. Все знатные дамы в прежние времена занимались рукоделием и вышивкой, и они имели неплохое для своей эпохи образование. Машин тогда никаких не было, поэтому предметы текстильного убранства храмов и облачения украшались вручную. В настоящее время распространённым способом отделки изделий является машинная вышивка. Однако замена ручной вышивки на машинную не всегда является полноценной, так как это исключает возможность использования некоторых видов нитей (канитель, золотные нити с 5% содержанием золота и серебра) и отделочных материалов (бисер, жемчуг, драгоценные камни). Механизация процесса вышивки ограничивает применение прикрепов, швов «враскол», «восточного» и других приемов шитья, характерных для ручной золотной вышивки и играющих важную эстетическую роль. Важно достичь оптимального сочетания машинной и ручной технологии для пошива изделия с минимальными затратами времени без потери качества и художественной выразительности.

Поэтому компетентный специалист по золотному шитью должен обладать уникальным набором художественных, искусствоведческих, инженерных и богословских знаний, необходимых для создания произведений церковного шитья. Эти знания необходимы для проектирования своей работы от этапа эскизной проработки до получения высококачественной вышитой вещи.

Хоругви вы тоже шьете?

Обязательно. Кстати, одна из последних дипломных работ отличается тем, что нижние части хоругви отличаются от средника по цвету.

Это не противоречит канонам и традициям. Студентка основательно изучала историю хоругвей, перед тем как выполнить свою работу.

Какой срок отводится студенту на дипломную работу, учитывая, что создание подобной красоты требует немало времени?

На выполнение дипломной работы отводится два года. Работа состоит из теоретической части, художественной разработки композиции и непосредственно вышивки.

На что вы обращаете внимание при отборе абитуриентов?

Прежде всего на уровень предоставляемых на вступительных экзаменах работ. Желательно, чтобы у поступающих уже было художественное образование. Большой плюс, если поступающие девушки склонны к рукоделию: умеют вышивать, вязать, шить. Для выполнения того, чему мы учим, требуется огромная усидчивость. Если абитуриент до поступления не занимался никаким рукоделием, то очень сложно ему будет во время учебы. Потому что в процессе обучения приходится много выполнять ручной работы.

У вас учатся только девушки?

Да. Изначально это женская профессия. Но в перспективе, с увеличением доли машинных работ, мужчины будут востребованы как программисты машинной вышивки. Без знаний правил раскладки на стежки и технологических особенностей вышивки невозможно создавать качественные программы дизайнов для вышивального оборудования. Поэтому в скором времени ожидаем увидеть юношей в числе абитуриентов. Тем более, как показывает практика родственных светских ВУЗов, они демонстрируют хорошие результаты.

В мире существуют еще учебные заведения, где златошвейки получают высшее образование?

Нет. У нас уникальный факультет. Церковное шитье очень развито в Болгарии, но там нет высшего образования по вышивке. Наш опыт приезжают изучать из многих городов России. Сейчас мы налаживаем связи с черногорскими монастырями. Разные Церкви интересуются нашими технологиями в пошиве облачений. Наши практиканты шили облачения в зарубежные епархии Русской Православной Церкви.

Сегодня можно говорить о том, что в России есть современная школа церковного шитья и вышивки?

Можно выделить несколько школ. Работы Троице-Сергиевой лавры отличаются своей ориентацией на традиции Строгановских мастерских. Специалист может легко определить по особенностям художественного решения работы мастерской «Убрус» из Санкт-Петербурга. Работы ПСТГУ отличаются своей стилизацией под произведения древнерусского церковного шитья разных эпох, однако в настоящее время на кафедре ведётся поиск своего стиля. Можно утверждать, что он будет отличаться глубокой проработкой цветового решения элементов вышивки.

Вы как-то взаимодействуете со светскими ВУЗами?

С 2001 года мы заключили договор о сотрудничестве с Московским государственным университетом дизайна и технологии. Там защищены две кандидатские диссертации по церковной одежде. В настоящее время ведется большая совместная научная работа. Светские студенты-дипломники пишут работы по церковной тематике, имеется опыт проведения совместных защит дипломных работ. Без взаимодействия со студентами и преподавателями ПСТГУ такое вряд ли было возможным.

Кроме того, мы тесно сотрудничаем с храмами и монастырями: изучаем сохранившиеся в ризницах старинные памятники из текстиля, изготавливаем облачения и предметы убранства храмов, консультируемся с духовенством по вопросам каноничности разрабатываемых художественных решений.

«Богородица» — золото на голубом

«Богородица» — золото на голубом